速通 经济学原理(下学期)

15 垄断

企业数量一家是垄断,多家是垄断,无数家在产品有差别时是垄断竞争,否则是完全竞争。

垄断的形成原因——壁垒:①拥有关键资源;②政府特许排他生产权;③自然垄断(规模经济)。

一个对比:

- 对于完全竞争市场中的企业,其只是一个价格接受者,因此面对的需求曲线是水平的,MR=P;

- 对于垄断企业,其面对的是整个市场的需求曲线,因此面对的需求曲线是向下倾斜的,MR<P。

垄断者的边际收益:产出效应(超出增多增加) / 价格效应(价格下降减少 MR)。

与竞争企业类似,垄断者利润最大化也会在 MR=MC 时取到,其会根据 MR=MC 确定产量 Q,并在需求曲线上取得对应的 P。

垄断均衡时 P>MR=MC,因此买者对额外一单位产出的评价(P)大于生产额外一单位产出的资源的成本(MC)。那么产量增加总剩余增加,说明其导致了无谓损失。

价格歧视依据的是支付意愿,价格歧视可以增加垄断者的利润,减少无谓损失(完全价格歧视没有无谓损失)。

反托拉斯法:遏制垄断权利的法律集合(允许政府阻止企业合并、分解公司等)。

如何管制垄断?政府设定垄断价格。

- P=MC:使资源配置有效率。但自然垄断中 MC 一直下降,因此 MC<ATC,那就意味着企业每卖出一个产品都会亏损。

- P=ATC:垄断者赚到零利润,但会引起无谓损失(因为愿意用 MC 价格购买的消费者被拒之门外)。

16 垄断竞争

垄断竞争企业如何决策?短期企业行为与垄断一致,若能盈利就有企业进入,若会亏损就有企业退出(同时需求曲线向对应方向移动),因此长期利润趋于零,与完全竞争一致,与垄断不同。

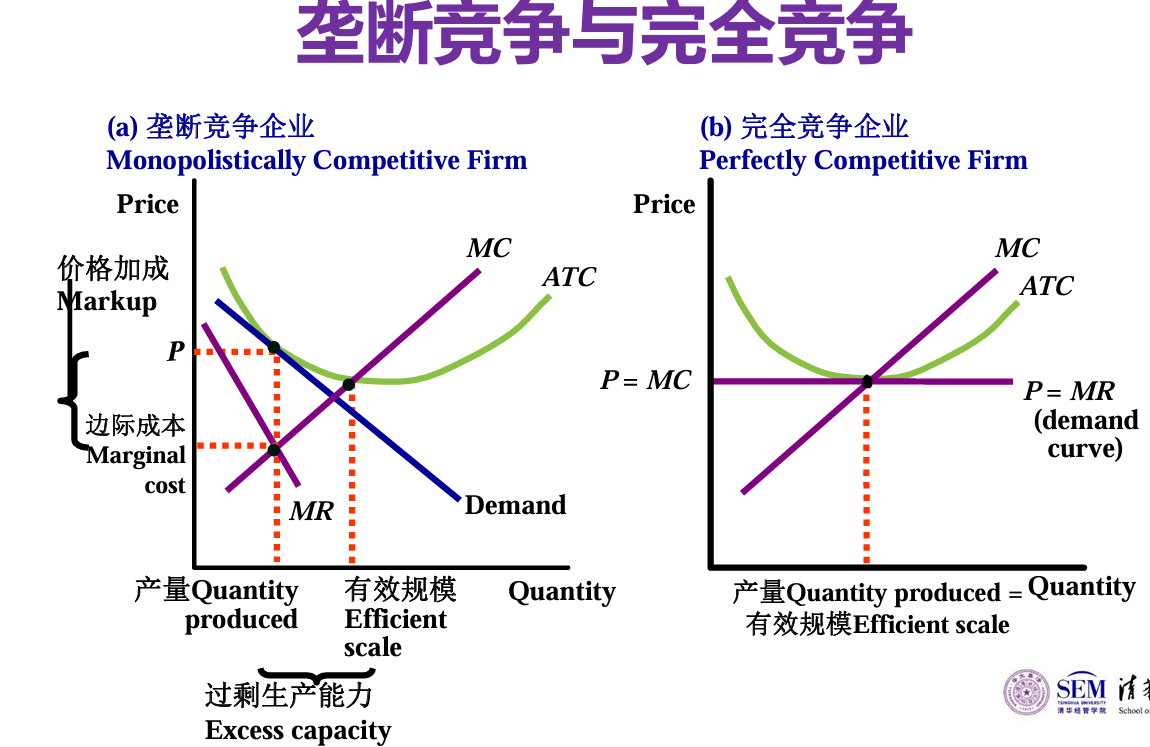

在垄断竞争中企业仍然有一定的定价权,因此设置的价格可以高于边际成本 MC(因此产能过剩),长期运营还是会慢慢下降到 P=ATC。

垄断竞争的长期均衡时 ATC 也会与需求曲线 D 相切,这是一样的道理,考虑交点附近微调,如果不是相切一定有更优的决策。

看不懂这两张图,多看看。

在垄断竞争行业,产品差异与加成定价导致了广告的使用。(如果一个企业愿意花很多钱去做广告,这是它的产品质量高的信号。)完全竞争则不会做广告。

广告①缺点:可能减少竞争,利用消费者的非理性;②优点:可以传递信息(让消费者对价格更加敏感),让竞争更激烈。

价格加成 (markup) = P / MC。

17 寡头

Herfindahl-Hirschman Index:各主体占市场资产百分比的平方和,用于衡量资产的离散度。

寡头之间会相互勾结,联合起来行事的集团叫卡特尔。但形成卡特尔并遵守协议是困难的,双方博弈最后会陷入纳什均衡。这一均衡对寡头不利,但是对社会有利。

寡头同样也有产量效应和价格效应,并根据大小关系决定是否增减产出。

随着企业数量增加(如国际贸易),寡头市场趋近于竞争市场。政府可以制定反托拉斯法促进企业竞争(例如禁止转售价格维持、掠夺性定价、搭售)。

转售价格维持:制造商规定零售商出售商品的价格下限,这是为了防止零售商与其价格竞争,或是用别的服务“搭便车”出售以竞争。

18 一国收入的衡量

GDP:在某一既定时期一个国家内生产的所有最终物品与劳务的市场价值(注意国家境内都算)。

例子:

多生产了一块面包,变质了 GDP 不增加,被保存起来之后卖出则增加生产时刻的 GDP。

GDP 的估算不包括①汽车、珠宝和其他耐用品的租金;②地下经济;③家庭生产。

注意这里第一点说的是自己的车没有租出去租金不算入 GDP,与其对比的是“自有住房的租金算入 GDP”

GDP 计算公式 Y = 消费 C + 投资 I + 政府购买 G + 净出口 NX(出口减进口,因为进口在前面多算了)。

容易得到全微分的形式与导数形式,就不写了。

消费 C:不含住房购置,分为耐用品、非耐用品与服务(包括租金,教育)。

我们也类似定义“社零”(社会消费品零售总额),但是限制直接售给个人、实物等要求(包括餐饮)。

与消费的区别就是,不包含服务类消费、虚拟消费(自产自销,自有住房)。

具有投资性质的零售(买办公用品之类)应该两者都不算?

投资 I:包含企业固定投资(包括生产工具、知识产权)、住房固定投资、存货投资(企业存货增加)。指的是固定资本形成,固定资产投资与此不同(前者多了小项目投资、知识产权产品支出、房屋增值等,后者多了土地、设备、建筑物购置费,这实际上属于资产转移)。

政府购买 G:只用于物品和劳务。

特定人口补助(包括公务员退休金)属于转移支付,不属于 G。

名义 GDP vs 实际 GDP:前者按现期价格算,后者按基年价格评价(选一年,每个物品价格按这一年算),因此校正了通货膨胀。

GDP 平减指数 = 名义 GDP / 真实 GDP(可以乘 100)。

通胀率 = 第二年平减指数 - 第一年平减指数 / 第一年平减指数。

19 生活费用的衡量

消费者物价指数 CPI:当年一篮子物品与劳务的费用 / 基年一篮子物品与劳务的费用(可以乘 100)。

通胀率 = 当年 CPI - 去年 CPI / 去年 CPI(因此,你有多种衡量通胀率的方式)。

注意篮子包含住房,交通,医疗,服务等等。

一个例子:工资增长率如果小于通胀率,实际上购买力是下降了的。

CPI 的问题(三者都会高估 CPI):

- 替代倾向:消费者在涨价的时候可以选择消费品的“平替”;

- 新产品的引进:可选产品的增加使得一块钱会变得越来越值钱;

- 质量变动:物品质量也会提高,同样使得一块钱更值钱。

CPI vs GDP 平减指数:进口消费物品仅属于前者,资本物品仅属于后者。

台风后水果价格的上升反映在 CPI 中,不反应在 GDP 平减指数中(因为是短时间增长)。

上面这个结论有待考量,我还不清楚对不对。

国内消费品价格增长两者均会反映。

因此说 CPI 是拉氏指数(固定消费模式,考虑价格变化),GDP 平减指数是帕氏指数(以当期数量作为权数,反映生产结构的变化)。

通胀率也可以帮我们衡量真实利率(购买力)与名义利率,令通胀率为 \(\pi_t\),名义利率为 \(R_t\),真实利率为 \(r_t\),\(P_t\) 为价格水平(比如 CPI,看怎么定义通胀率):

- 首先我们有 \(\pi_t=\frac{P_{t+1}}{P_{t}}-1\) 和 \(\frac{P_t(1+R_t)}{P_{t+1}}=1+r_t\)(构想一个存钱的场景);

- 那么我们把 \(\frac{P_t}{P_{t+1}}\) 代换得到 \(\frac{1+R_t}{1+\pi_t}=(1+r_t)\),在 \(\pi_t\) 较小时我们可以估计为费雪方程 \(r_t\approx R_t-\pi_t\)。

核心 CPI:不算受气候季节因素比较大的价格(食品与能源)。

生产者物价指数 PPI:按照工业企业产品出厂价格计算。

逻辑上说,可以用 CPI 和 PPI 对 GDP 平减指数拟合,例如四六开。

20 生产与增长

生产率:生产物品和劳务的数量 Y / 劳动力数量 L。

生产率高,GDP 高,收入高,生活水平高。

物质资本 K:用于生产物品和劳务的设备和建筑。

自然资源 N:由自然提供的生产物品和劳务的投入,如土地、河流和矿藏。

荷兰病:一国某一初级产品部门异常繁荣导致其他部门衰弱的现象。

技术知识 A:社会对生产物品和劳务的最好方法的了解。

人力资本 H:每个人的生产力(比如健康、教育)。

生产函数:Y = A F(L, K, H, N),其规模收益不变,即所有投入数量增加相同比例,产出也会增加那个相同的比例,Y / L = A F(1, K / L, H / L, N / L),这样所有都变成人均的了。

-

增加物质资本:鼓励储蓄和投资,提高国外的投资。

追赶效应:开始时贫穷的国家倾向于比开始时富裕的国家增长更快的特征。

这是因为资本的边际收益递减,K / L 更小的国家增长更快。

-

增加人力资本:鼓励教育(大学补贴贷款),注重健康与营养。

-

增加技术知识:研究与开发(尊重产权)。

一个例子:人口增长导致人均的资源减少,但是可能会促进技术进步。

21 储蓄、投资和金融体系

金融体系:经济中促使一个人的储蓄与另一个人的投资相匹配的一组机构。分市场(如债券市场、股票市场)和中介(如银行,共同资金),区别是借款是否直接。

注意购买股票和债券不属于投资!!!

债券与股票的区别:

公司利润大,股票持有者就能多享有利润,债券则只能得到利息。

公司破产,债券持有者先被补偿,之后是股票。

假设封闭经济,此时 NX = 0 且 I = 国民储蓄 S,那么 S = Y - C - G。引入税收 T 我们可以写出 S = (Y - T - C) + (T - G),分为私人储蓄与公共储蓄(G > T 的时候称为预算赤字)。

在非封闭经济下,S 定义不变,因此要算上 NX = 总资本流出 NCO。

可贷资金实际上也构成一个有供给与需求的市场(纵轴是实际利率,横轴是可贷资金数),均衡数量自然是供求平衡的时刻,储蓄激励导致均衡利率下降,投资激励导致均衡利率上升。

一个例子:如果 G 增加,那么国民储蓄 S 减少,对应的供给就会左移,均衡利率上升。

挤出效应:预算赤字增加可能发行国债,利率上升,就会与私人竞争有限的储蓄资金。

22 索洛模型

马尔萨斯贫困陷阱:

- 假设:生产要素是土地 \(T\)(固定)与劳动力 \(L\);生产函数 \(Y=F(T,L)\),规模收益不变,边际报酬递减;人口增长取决于人均收入。

- 于是人均产出 \(y=\frac YL=f(\frac TL)=g(L)\),边际收益递减指出 \(f''(\frac TL)<0\Rightarrow g''(L)>0\Rightarrow g'(L)<0\);

- 由于 \(\frac{\dot L}{L}\) 取决于人均收入,也就取决于人均产出 \(y\),不妨令 \(n(y)=\frac{\dot L}L\),且用阈值 \(\bar y\) 刻画人口增量为零的人均收入,这也就是我们要求的稳态;

- 若 \(y>\bar y\) 有 \(n(y)>0\),于是 \(L\) 增加,根据 \(g'(L)<0\) 有 \(y\) 下降,反方向也是同理。

- 结论:贫困陷阱——人均产出会被锁定在生存的水平!

这里边际收益递减实际上是用来限制稳态的存在性与稳定性。

索洛增长模型:

-

假设:

- 生产要素是资本 \(K\) 与劳动力 \(L\);

- 生产函数 \(Y=F(K,L)\),规模报酬不变,边际报酬递减;

- 总产出 \(s\) 的一部分被用于储蓄并投资于新的资本即 \(S=sY,I=S\);

- 资本以固定比率 \(\delta\) 消耗,人口以恒定外生速率 \(n\) 增长 \(\frac{\dot L}L=n\),这里先不考虑技术进步的影响;

-

分析:

-

首先根据资本的消耗与储蓄,我们有资本积累方程 \(\dot K=sY-\delta K\)。

-

由规模报酬不变:\(\frac YL=F(\frac KL,1)\),人均产出 \(y=\frac YL=f(\frac KL)\)。其中 \(f\) 仍有性质 \(f(0)=0,f'(k)>0,f''(k)<0\),并假定 lnada 条件(\(f'\) 在 \(0\) 侧极限为无穷,无穷侧极限为 \(0\));

E.g. Cobb-Douglas 生产函数 \(Y=K^\alpha L^{1-\alpha}\),于是 \(f(k)=k^\alpha\)。

-

对人均资本求导:\(\dot k=\frac{\dot KL-K\dot L}{L^2}=\frac{\dot K}L-k\frac{\dot L}L=\frac{sY-\delta K}{L}-nk=sf(k)-(n+\delta )k\);

-

于是稳态满足 \(\dot k^*=0\Rightarrow sf(k^*)=(n+\delta)k^*\);

-

若 \(k<k^*\Rightarrow sf(k)>(n+\delta )k\Rightarrow \dot k>0\),反方向也是同理。那么经济就会收敛到一个稳态,总产出自然也会以人口增长率增长 \(\frac{\dot Y}{Y}=\frac{\dot Ly+\dot yL}{Ly}=\frac{\dot y}y+\frac{\dot L}L=0+n=n\)。

-

储蓄率和人口增长率的变化会改变稳态水平 \(k^*\) 和 \(y^*\) 但是不能带来持续的人均增长。

-

基础索洛模型没有考虑技术进步,我们考虑劳动增强型技术进步,即 \(Y=F(K,AL)\),其中技术以恒定外生速率 \(\frac{\dot A}A=g\) 增长,于是所有“人均”变量都应该除以 \(A\)(\(\hat y=\frac {Y}{AL},\hat k=\frac K{AL}\)),接下来类似地推导:

稳态的分析也是类似的,在稳态下我们可以知道 \(\hat k=\frac{K}{AL}\) 保持不变,人均资本 \(k=\hat kA\) 与人均产出 \(y=\hat yA\) 都以速率 \(g\) 增长,总资本 \(K=\hat kAL,Y=\hat yAL\) 以速率 \(g+n\) 增长。

根据上述分析可知技术进步是实现长期人均产出持续增长的唯一源泉,储蓄率 \(s\) 提高可以提高 \(\hat k^*\) 和 \(\hat y^*\),但是不能改变长期增长率。

如何从马尔萨斯模型到索洛模型?我们需要技术进步够快 \(g>\delta +n\) 且人口增长与收入脱钩 \(\frac{\part y}{\part t}=g-\beta n\)(这个还不太懂,但我相信不会考)。

索洛模型无法解释的问题:

技术进步、储蓄率是外生的,忽略了制度政策等因素,人力资本的作用也被简化。

23 失业

成年人分类:就业者、失业者、非劳动力(包含全日制学生,家务劳动者,退休人员,丧失信心的工人)。

劳动力 = 就业人数 + 失业人数,失业率 = 失业人数 / 劳动力,劳动力参工率 = 劳动力 / 成年人口(有的可以乘 100)。

长期来说,失业率围绕自然失业率而波动。

长期失业的原因:

-

摩擦性失业:工人寻求更好的工作,或是产业结构转型 / 需求转移;

为什么要有失业保险?虽然增加失业率,但是可以让失业者寻求更匹配的工作,提高生产率。

-

结构性失业:工作岗位数量不足以让每个想工作的人提供工作原因主要来源于工资高于均衡工资,这是因为①最低工资②工会(谈判争取更高工资)③效率工资(为了提高工人生产率,比如提高工人素质,减少流动率)。

24 货币制度

货币的种类:法定货币、商品货币(有内在价值,比如金币)。

货币存量就是流动的货币量,包括通货与活期存款(可以随时支取),但是不包括信用卡(因为这是延期支付方式,实际上可以看成一个短期借贷工具,超额支付的内容最后还是靠你的活期存款完成)!

中国定义 M0 M1 M2,M0 是流通现金,M1 还包括存款,M2 包括定期存款等其他存款(称作准货币)。

中央银行的职能:监管银行体系、调节经济中的货币量。

准备金:银行吸收但没有贷出的存款;准备金率:准备金占总存款的比例;法定准备金:美联储规定的银行持有准备金的最低水平。

当银行发放贷款,它们创造了货币,但没有创造财富(同时有负债)。

货币乘数:\(m=\frac 1R\),表示一美元的准备金所产生的货币量(每个银行都会拿 \(x\) 的准备金产生 \(1-R\) 的贷款,于是 \(m=\frac{\sum(1-R)^n x}x=\frac 1R\),这里要包括初始存款)。

注意存款时通货减少,因此存款使得货币供给量增加的最小数量一定为零(银行可以决定不发放贷款,此时存款和通货抵消了)。

银行资本:银行所有者投入银行的资金;杠杆率:总资产 / 资本(高杠杆会让银行更加脆弱)。

总资产包括准备金、贷款、有价证券等,与之对应的是负债(与准备金对应)与所有者权益。

有价证券的价格下降导致银行资本的下降,进而导致其破产,因此银行有一个资本要求。

联邦基金利率:若银行准备金不足,可以向拥有超额准备金的银行贷款,但要有一个隔夜贷款利率“联邦基金利率”。

贴现率:类似联邦基金利率,但是向美联储贷款。

美联储可以进行公开市场操作,在决定增加货币供给时,会向商业银行购买其持有的政府债券,增加其准备金,自然就有更多资金发放贷款。

美联储还可以短期拍卖,确定借款数量,参与竞标的银行竞争拍卖。

当然美联储也可以降低贴现率和减少法定准备金。

银行挤兑:若储户怀疑银行可能破产,提取存款的操作可能导致银行没有足够的准备金,于是银行被迫关门。

影子银行:非银行机构但功能与银行类似,可以承受更高的风险,也需要更高的回报。

25 货币、信用和银行

存款创造贷款(DCL)还是贷款创造存款(LCD)?

基础货币:流动现金 M0,银行的库存现金,银行存在央行的准备金。

一个例子:

过年红包增多导致 M0 增加,电子支付导致 M0 需求减少。

剪刀差:M2 增速 - M1 增速(准货币),剪刀差扩大意味着储蓄倾向增大,暗示着经济下行。

贴现:企业把未到期的票据“打折出售‘,提前换取现金。再贴现则是以银行为主体。

26 货币增长与通货膨胀

货币流通速度:货币流通速度 \(V=\frac{PY}M\),\(PY\) 是物价水平乘真实 GDP,也就是名义 GDP,\(M\) 时货币供给。这一方程也容易得到微分形式 \(\frac{\Delta M}M+\frac{\Delta V}V=\frac{\Delta P}P+\frac{\Delta Y}Y\)。\(\frac{\Delta V}V\) 基本不变可以看成 \(0\),\(\frac{\Delta P}P\) 就是通胀率。

A 相对于 B 的价格等于 A 的价格除以 B 的价格。

真实工资 = 名义工资 / 物价水平。

古典二分法:在长期,货币影响名义变量(以货币单位衡量),但不影响真实变量(以实物单位衡量)!即货币中性——货币供给变动不影响真实变量。

政府通过印钞增加收入实际上是一种通货膨胀税。

通货膨胀的成本:

-

皮鞋成本:通货膨胀鼓励人们减少货币持有量浪费的资源(比如取钱的成本)。

-

菜单成本:改变价格的成本。

-

价格波动与资源配置不当、混乱与不方便、税收扭曲……

-

任意的财富再分配:偿还贷款时货币购买力不同。

通货紧缩的成本:类似。

27 后危机时代的低通胀之谜

货币数量论:物价总水平与货币供给量成正比。

推导:

假设古典二分法(\(Y\) 不受 \(M\) 影响),以及货币流通速度相对稳定。

根据货币数量方程 \(MV=PY\) 就可以得到 \(M\) 与 \(P\) 的正比关系。

量化宽松 QE:中央银行通过在公开市场上购买长期资产,向银行体系注入流动性。这会导致央行持有资产增加,商业银行储备金增加,导致基础货币膨胀。

但现实情况是,史无前例的 QE 并未导致通胀过高,这是为什么?

- 货币流动速度崩溃:避险情绪增加,银行惜贷,导致 \(V\) 下降;

- M0 vs M2:原本假设中 M0 会以乘数效应导致 M2 增加,但后危机时代 M2 M3 增长远比 M0 温和。

- 其他因素:全球化与技术进步,持续产出缺口,锚定的通胀预期……

28 ISLM

IS 曲线:

-

假设:

- 消费线性假设:\(C=c_0+c_1(Y-T)\),其中 \(c_0>0\) 是自主消费,\(c_1\in(0,1)\) 表示边际消费倾向;

- 投资线性假设:\(I=i_0-i_1r\),其中 \(i_0>0\) 是自主投资,\(i_1>0\) 是投资对利率的敏感度;

- 政府购买 \(G\) 与税收 \(T\) 外生;

-

推导:

\[Y=c_0+c_1(Y-T)+i_0-i_1r+G\\ \Rightarrow Y=\frac 1{1-c_1}(c_0-c_1T+i_0+G)-\frac{i_1}{1-c_1}r \] -

结论:

- 财政乘数 \(\frac{\mathrm dY}{\mathrm dG}=\frac1{1-c_1}>1\)。

- 税收乘数 \(\frac{dY}{dT}=-\frac{c_1}{1-c_1}\),因此如果新增财政支出全部来源于税收,调整后的财政乘数恰好等于 \(1\)。

- 指出产品市场均衡时 \(Y\) 与 \(r\) 之间有负相关关系,斜率为 \(-\frac{1-c_1}{i_1}\)(因为一般以 Y 为横轴)。

LM 曲线:

-

假设:

- 实际货币需求 \(L(Y,i)=I_0+I_1Y-I_2i\),其中 \(I_0\) 是自主性货币需求,\(I_1>0\) 是货币需求对收入的敏感度,\(I_2>0\) 是货币需求对利率 的敏感度(这里使用名义利率 \(i\) 而非实际利率 \(r\)!!!)。

- 实际货币供给 \(\frac{M^s}P\) 是外生变量。

-

推导:

由于货币市场的均衡条件是实际货币供给等于实际货币需求:

\[\frac{M^s}P=L(Y,i)=I_0+I_1Y-I_2i\\ \Rightarrow i=\frac{1}{I_2}(I_0+I_1Y-\frac{M^s}P) \]也用 \(Y\) 为横轴,用名义利率 \(i\) 或者实际利率 \(r=i-\pi^e\) 为纵轴。

-

结论:指出货币市场均衡时 \(Y\) 与 \(r\) 之间有正相关关系,斜率为 \(\frac{I_1}{I_2}\)。

均衡自然就是两条曲线的交点。

若加入国际贸易和资本流动?IS 曲线再加入净出口项 NX,其中 NX 与实际汇率正相关(\(e\) 增加 => 本币贬值 => 商品更加便宜 => 出口增加),与 Y 负相关(\(Y\) 增加 => 进口增加)。

如果再加入国际收支平衡曲线(实际上是水平直线),就限制国内利率 \(r\) 等于国际利率 \(r^f\),这就导致政策的效果与汇率制度相关(另外两种 case 都是有效的,甚至是放大效果):

- 浮动汇率制+财政扩张:IS 右移 => 利率上升 => 资本流入 => 本币升值 => NX 减少 => IS 左移 => 政策无效。

- 固定汇率制 + 货币扩张:LM 右移 => 利率下降 => 资本流出 => 央行卖出外汇回笼本币(防止本币贬值) => \(M^s\) 减小 => LM 左移 => 政策无效。

AD 曲线表示产品和货币市场都均衡的时候,总产出 Y 和价格水平 P 的关系(具体分析可见后面),AD 向下倾斜。

短期均衡是 AD 与 SRAS 的交点,但长期来说这一交点会慢慢调整至 AD SRAS LRAS 的三线交点。

E.g.

“经济过热” => 预期物价水平 / 工资压力上升 => SRAS 左移直到平衡。

“政府发钱” => AD 曲线右移,预期物价水平上升 => SRAS 左移 => 产出不变但价格上升。

“油价暴跌” => SRAS 右移 => 如果一直这么下去的话甚至没有副作用,可以看成科技进步。

流动性陷阱 => 名义利率 i 接近 0 时 LM 曲线变得平坦,甚至在零利率下限处变为水平线段。

再加上费雪方程?r = i - pi^e,通缩预期使得 pi^e 为负,这导致名义利率为零的时候实际利率仍然为正,人们依旧不愿意投资!因此 IS 向左。

什么时候 AD 向上倾斜?流动性陷阱时期有分段 AD 曲线,利率远离零的区域向下倾斜,利率等于零的区域向上倾斜(即通缩带来的实际利率上升效应超过了实际余额效应),这就会导致 AD AS 有多个交点!一个是高产出低通胀的好均衡,一个是低产出通货紧缩的坏陷阱!

流动性陷阱时期的悖论:

-

节俭悖论:增加储蓄 => IS 左移 => 产量 Y 下降 => 储蓄甚至可能不增反降(因为 S = Y - C - G)。

-

勤劳悖论:增加供给 => AS 右移 => 如果 AS 斜率比 AD 向上倾斜段更小甚至会导致产量 Y 下降(家具了通缩预期,提高了实际利率,从而抑制需求)。

非常规政策:

- 货币政策:量化宽松(购买长期资产以压低长期利率提供流动性),前瞻指引,负利率政策。

- 财政政策:挤出效应很小(因为 LM 水平,利率在 IS 右移时几乎不上升),很好!

杠杆率:总资产 / 净值。

流动性陷阱 => 资产负债表衰退 => 去杠杆化 => 总需求持续萎缩。

29 总需求与总供给

衰退:真实产出下降,失业增加。

萧条:严重的衰退。

关键事实:

- 经济波动是无规律的且不可预测;

- 大多数宏观经济变量同时波动;

- 随着产出减少,(美国)失业增加,就业减少;

- 随着产出减少,(中国)就业几乎不变。

总需求与总供给模型:横坐标真实 GDP,纵坐标物价水平。

为什么总需求曲线 AD = C + I + G + NX 向右下方倾斜?

-

财富效应:物价水平上升让实际财富减少,因此消费更少。

-

利率效应(可能是最重要的效应):物价水平上升让货币需求量增加,增加现金持有量,降低储蓄,因此利率上升,投资降低。

-

汇率效应:美国利率上升,外汇市场对美元的需求增加,美元升值,但外国人会觉得美国出口的物品更贵,因此净出口减少。

-

变动的原因:消费变动、投资变动、政府购买变动、净出口变动

注意:

物价水平的变化是沿总需求曲线移动,而不是移动总需求曲线。

一个操作可能会促进消费,抑制投资,此时总需求曲线移动的方向不确定。

总供给曲线 AS 是企业在任意价格水平生产和销售的物品与服务的数量,其分短期与长期,短期总供给曲线 SRAS 向右上方倾斜,长期总供给曲线 LRAS 垂直,等于自然产量率。

自然产量率 = 潜在产量 = 充分就业产量是经济在长期,当失业率处于自然失业率时达到的物品与劳务的生产。

为什么长期总供给曲线 \(Y=Y_N\) 是垂直的?

根据古典二分法,物价水平上升不影响自然产量率。

总供给曲线变动的原因:劳动活自然失业率变动,物质资本活人力资本变动,自然资源变动,技术知识变动。

于是,在长期,技术进步会让总供给曲线向右移动,货币供给增加则会使总需求曲线向右移动,导致产量的增长与持续的通货膨胀。

短期总供给曲线 \(Y=Y_N+a(P-P_E)\) 为什么向右上方倾斜?企业会根据预期物价水平 \(P_E\) 规划!

- 粘性工资理论:名义工资在短期中调整缓慢,由于劳动成本改变缓慢,更高的物价水平会有利可图,自然会引起更高的产量;

- 粘性价格理论:由于菜单成本与时间,企业改变价格较慢,此时由于物价水平上升,产品就会更受欢迎,于是增加产量;

- 错觉理论:企业可能会混淆物价水平的变动与它们出售产品相对价格的变动,在真实物价更高的企业会误以为出售的产品相对价格上升,于是增加产量。

如何分析曲线的移动?在 AD / SRAS 曲线移动后,若无别的措施 SRAS 会根据 AD 曲线与 LRAS 曲线的交点缓慢移动(通过调整失业率与 \(P_E\))。

滞胀:产出下降而物价水平上升。

30 货币政策与财政政策

货币政策如何影响总需求

-

流动性偏好理论:利率的调整使货币供给与货币需求平衡(给定短期通胀率不变,同时一般默认供给是固定的);

这一理论原本解释的是名义利率,但是套一层费雪方程就能解释实际利率了。

-

怎么影响:

-

准备金量:公开市场操作 / 贴现率 / 短期拍卖工具。

-

准备金率:法定准备金 / 准备金利息。

这里课件写的是“准本金利息”,但我感觉这玩意没提到,应该是打错字了吧?

-

我们也可以在 货币量 P - 利率 r 坐标系下绘制货币供给 / 货币需求曲线,并据此确定平衡,其中货币供给曲线 MS 是一条垂直线。

怎么做题?“对于下述的每个事件,分析对产出的短期影响 + 分析美联储应该如何调整货币供给和利率来稳定产出”。

先看对 AD / AS 曲线的影响与移动方向(需求变动 AD 动,成本冲击 AS 动),在图上为了稳定产出确定 AD 曲线应该怎么动,然后美联储对应地 “降低利率 + 增加货币供给 + 增加投资支出” 以刺激产出 or 相反。

E.g.

国会减少政府支出 => 总需求降低 AD 左移 => 降低利率刺激产出。

股市繁荣 => 总需求增加 AD 右移 => 提高利率抑制产出。

爆发战争导致石油价格猛涨 => SRAS 左移(注意价格上升是左移!!!) => 降低利率刺激产出。

流动性陷阱:利率如果降低到无可再低的时候,货币政策就会失效,此时央行无论如何增加货币供给都无法刺进投资与消费。

更具体地,流动性陷阱会限制每一个货币政策传导机制:

- 利率渠道(降息 => 借贷成本低 => 增加消费):此时名义利率无法下降,因此人们持有现金意愿强;

- 资产价格渠道(降息 => 资产价格上涨 => 促进投资):对未来失去信心,资产价格上涨并无方法转化为实际投资与消费;

- 信贷渠道(增加货币 => 银行可贷资金增加 => 增加贷款,促进投资与消费 + 降息 => 资产负债表改善 => 更容易获得外部融资 or 投资与消费):银行惜贷,企业个人贷款需求疲软(没有机会),资产负债表恶化。

- 预期渠道。

总结:“信心缺失” + “预期悲观”。

边际消费倾向 MPC:家庭中收入用于消费而非储蓄的比。

财政政策如何影响总需求:

- 乘数效应:政府购买增加 \(1\) 美元会使总需求增加 \(\frac1{1-MPC}\)。

- 挤出效应:政府购买增加 => 家庭收入增加 => 货币需求增加 => 利率上升 => 投资减少,总需求减少(因此政府购买增加一开始会让总需求曲线向右移,但由于挤出效应又会使其向左移)。

- 减少税收:家庭收入增加 => 总需求曲线向右移动(税收实际上也有乘数,但是是 \(\frac{MPC}{1-MPC}\))。

政策的利弊:

-

利:政府可以运用政策稳定经济,需要减小经济被动以促进消费者福利;

-

弊:货币政策与财政政策都有时滞性。

怎么避免时滞性?使用自动稳定器!比如:

-

税收制度:经济衰退 => 税收减少 => 刺激总需求;

-

政府支出:经济衰退 => 更多人申请补助 => 政府支出增加 => 刺激总需求;

因此政府预算会从平衡变为赤字,这就是一种自动稳定器。

-

31 通货膨胀与失业率之间的短期权衡取舍

痛苦指数:通胀率 + 失业率。

自然率假说:无论通胀率如何,失业终究要回到自然律。

如何推导:古典二分法 + 总供给曲线垂直。

菲利普斯曲线:表示通货膨胀与失业之间短期权衡取舍的曲线。

失业率 = 自然失业率 - a(实际通胀 - 预期通胀),注意曲线横轴是失业率,纵轴是通胀率。

菲利普斯曲线的移动——供给冲击:直接改变企业的成本价格 E.g. 石油价格上涨 => 产出 / 就业下降 => 菲利普斯曲线向右移动;

如何反通货膨胀:降低货币增长率以降低总需求,短期内产出下降,失业上升,但长期会回到正常水平。

牺牲率:通胀降低一个百分点每年产量要牺牲多少百分点,一般估为 5。这种降低通胀的代价可以被多年分摊,只需总和达到即可。

“理性预期”假设意味着反通胀的成本可能比预期更低(通过调控预期通胀,导致引起的失业比牺牲率估计的更小)。

32 开放经济学和核心概念与全球失衡

经常账户 CA:记录一个国家与外国之间当前发生的,主要与商品、服务、收入和单方面转移相关的交易流量。

E.g. 出口商品 CA 增加,外国游客来旅游 CA 增加,对外投资收获利息 CA 增加。

净资本流出 NCO:本国对外投资 - 外国对内投资。

CA = NCO,我们可以近似地把 NX 也看为 CA。

推导:

假设赚取了外汇(CA 增加),要么购买外国商品(CA 抵消),要么购买外国资产(NCO 增加)。

假设支付了外汇(CA 减少),这笔外汇的来源要么是之前的收入(CA 抵消),要么是用本国资产抵(NC哦减少)。

我国(以及其他很多国家/地区)过去长期拥有经常账户盈余(CA > 0),对应 NCO > 0。这些净流出的资本有相当一部分购买了美国国债等资产,实际上帮助 弥补了美国的资本缺口。这形成了一种全球失衡(中性词 )但相互依存的格局。

一般提到的“中美贸易逆差”仅包括货物贸易,服务贸易一般是顺差,因此总体双边贸易差额小于货物项逆差。

对于美国企业在华利润,虽然不直接包含在贸易逆差的计算中,但会增加美国在华资产,影响将来的 NCO。

资本账户 KA:记录资本转移(E.g. 移民,政府捐赠,债务减免)和非生产、非金融资产的收购(运动员转会费,使馆用地买卖,碳排放权交易)。但这一金额往往远小于 CA。

金融账户 FA:记录所有导致金融资产和负债所有权在居民与非居民之间发生变更的交易(记录了资本如何流入和流出)。包含直接投资(E.g. 企业合并,建厂,寻求控制权),证券投资(E.g. 股票债券,不寻求控制权),金融衍生品(E.g. 期权、期货),其他投资(E.g. 贷款、货币、存款等),储备资产(E.g. 黄金,外汇储备等)。

BoP 恒等式:CA + KA + FA + 统计遗漏 = 0。

核心宏观关系:CA ≈ - (KA + FA) ≈ NCO。

如何区分?①CA:当季花销;②NCO:净对外投资;③FA:NCO 怎么实现;④KA:特殊、一次性的资产转移和小额非金融资产交易。

特里芬难题:美元作为国际储备货币,供应充足与币值稳定的要求相矛盾。

逻辑:

如何输出美元?建立收支逆差,经常买外国商品服务。

但持续的逆差会让美元大量在海外积累,削弱人们对美元价值的信心。但如果各国集中把美元兑换成黄金,又会导致美国黄金储备耗尽,进而体系崩溃!

美元的“嚣张特权”:本币国际化(导致贸易逆差是结构性的) + 赤字零惩罚 + 金融产品代替食物产品出口。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号