HTTP缓存机制

缓存规则:**

-

强制缓存:

当缓存数据库中已有所请求的数据时。客户端直接从缓存数据库中获取数据。当缓存数据库中没有所请求的数据时,客户端的才会从服务端获取数据。

-

协商缓存:

又称对比缓存,客户端会先从缓存数据库中获取到一个缓存数据的标识,得到标识后请求服务端验证是否失效(新鲜),如果没有失效服务端会返回304,此时客户端直接从缓存中获取所请求的数据,如果标识失效,服务端会返回更新后的数据

PS:强制缓存和协商缓存也可以同时使用,强制缓存优先协商缓存。若缓存数据库命中则不发协商缓存

缓存具体方案:

强制缓存:

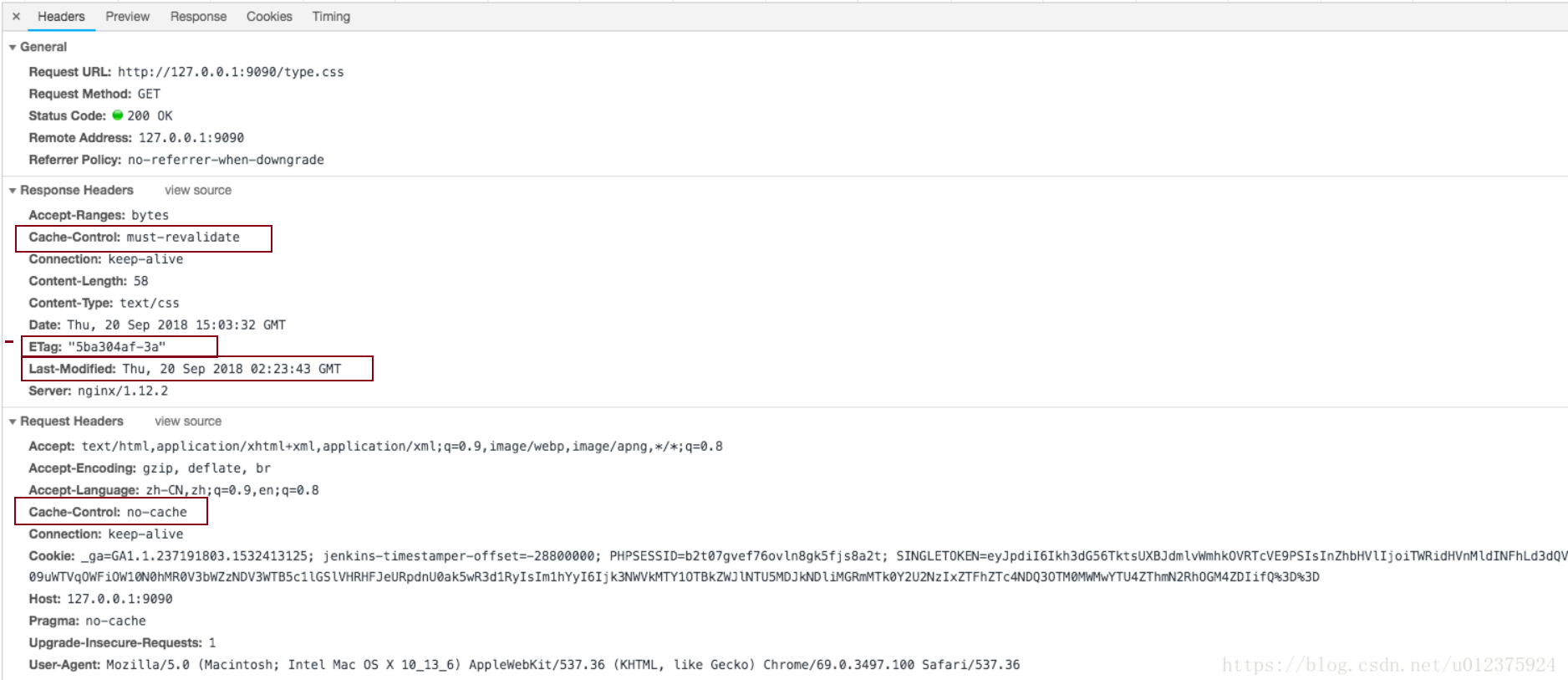

对于强制缓存,服务器响应的header中会用两个字段来表明——Expires和Cache-Control。

Expires

Exprires的值为服务端返回的数据到期时间。当再次请求时的请求时间小于返回的此时间,则直接使用缓存数据。但由于服务端时间和客户端时间可能有误差,这也将导致缓存命中的误差,另一方面,Expires是HTTP1.0的产物,故现在大多数使用Cache-Control替代。

Cache-Control

Cache-Control有很多属性,不同的属性代表的意义也不同。

private:客户端可以缓存

public:客户端和代理服务器都可以缓存

max-age=t:缓存内容将在t秒后失效

no-cache:不管本地缓存是否过期都去服务器检验数据的有效性(协商缓存)

must-revalidate:本地缓存没过期就使用本地缓存,过期了再去请求服务器检验有效性(强制缓存)

no-store:所有内容都不会缓存。

PS:现在大都使用no-cache,must-revalidate组合(即强制缓存组合协商缓存),当本地缓存没有过期直接使用本缓存,如果本地缓存已过期就去服务端判断有效性。

协商缓存:

协商缓存主要有种方式:

- Last-Modified

Last-Modified:服务器在响应请求时,会告诉浏览器资源的最后修改时间。

if-Modified-Since:浏览器再次请求服务器的时候,请求头会包含此字段,后面跟着在缓存中获得的最后修改时间。服务端收到此请求头发现有if-Modified-Since,则与被请求资源的最后修改时间进行对比,如果一致则返回304和响应报文头,浏览器只需要从缓存中获取信息即可。从字面上看,就是说:从某个时间节点算起,是否文件被修改了

- 如果真的被修改:那么开始传输响应一个整体,服务器返回:200 OK

- 如果没有被修改:那么只需传输响应header,服务器返回:304 Not Modified

if-Unmodified-Since:从字面上看, 就是说: 从某个时间点算起, 是否文件没有被修改

- 如果没有被修改:则开始`继续'传送文件: 服务器返回: 200 OK

- 如果文件被修改:则不传输,服务器返回: 412 Precondition failed (预处理错误)

这两个的区别是一个是修改了才下载一个是没修改才下载。Last-Modified 说好却也不是特别好,因为如果在服务器上,一个资源被修改了,但其实际内容根本没发生改变,会因为Last-Modified时间匹配不上而返回了整个实体给客户端(即使客户端缓存里有个一模一样的资源)。为了解决这个问题,HTTP1.1推出了Etag。

- Etag

Etag:服务器响应请求时,通过此字段告诉浏览器当前资源在服务器生成的唯一标识(生成规则由服务器决定)

If-None-Match:再次请求服务器时,浏览器的请求报文头部会包含此字段,后面的值为在缓存中获取的标识。服务器接收到次报文后发现If-None-Match则与被请求资源的唯一标识进行对比。

- 不同,说明资源被改动过,则响应整个资源内容,返回状态码200。

- 相同,说明资源无心修改,则响应header,浏览器直接从缓存中获取数据信息。返回状态码304.

但是实际应用中由于Etag的计算是使用算法来得出的,而算法会占用服务端计算的资源,所有服务端的资源都是宝贵的,所以就很少使用Etag了。

缓存的优点:

- 减少了冗余的数据传递,节省宽带流量

- 减少了服务器的负担,大大提高了网站性能

- 加快了客户端加载网页的速度、

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号