完整教程:大前端——Taro、React-Native、Electron 大前端

Taro、React-Native、Electron 大前端开发方案精析,前端专家带你光速掌握多端框架

直播回放:https://e2gaa.xetslk.com/sl/23lbZ5

飞书链接:https://u19tul1sz9g.feishu.cn/docx/B32ldo5ysoiedZxd0taczlN2nQb 密码:1317&59f

Taro

Taro详解:开放式跨端跨框架解决方案的终极指南

摘要

在纷繁复杂的多端开发生态中,开发者渴望一种既能保证开发效率,又能覆盖尽可能多终端平台的解决方案。Taro 作为一款由京东凹凸实验室打造的开放式跨端跨框架解决方案,以其独特的“一次编写,多处运行”理念脱颖而出。它不仅支持将代码编译到微信、支付宝、百度等各类小程序平台,更可发布至H5、React Native(从而覆盖iOS/Android)以及各类主流桌面端应用,实现了真正意义上的“全端覆盖”。本文将深入剖析Taro的核心设计哲学、技术实现原理、开发实践与最佳路径,并与生态中其他方案进行横向对比,为技术选型提供深刻洞察。

一、 Taro的核心设计哲学:开放与归一

与某些锁定特定技术栈的框架(如uni-app主要面向Vue技术栈)不同,Taro的核心理念是 “开放” 与 “归一”。

- 跨框架(Open Framework): 这是Taro最显著的特色。开发者可以自由选择使用 React、Vue、Vue3 甚至 jQuery 风格的语法进行开发。这意味着无论你的团队技术背景是React系还是Vue系,都能几乎零成本地接入Taro项目,极大地降低了学习成本和团队迁移门槛。

- 跨端(Multi-End): Taro的终极目标是归一化开发流程。通过一套统一的Taro规范(组件、API、样式等),开发者编写业务代码,然后通过Taro的编译工具,将代码转换(Transpile) 成各目标平台(小程序、H5、RN、鸿蒙等)所能识别的格式。

这种设计使得Taro不再仅仅是一个工具,而是一个强大的编译器和运行时适配层。

二、 Taro的技术架构与核心原理深度解析

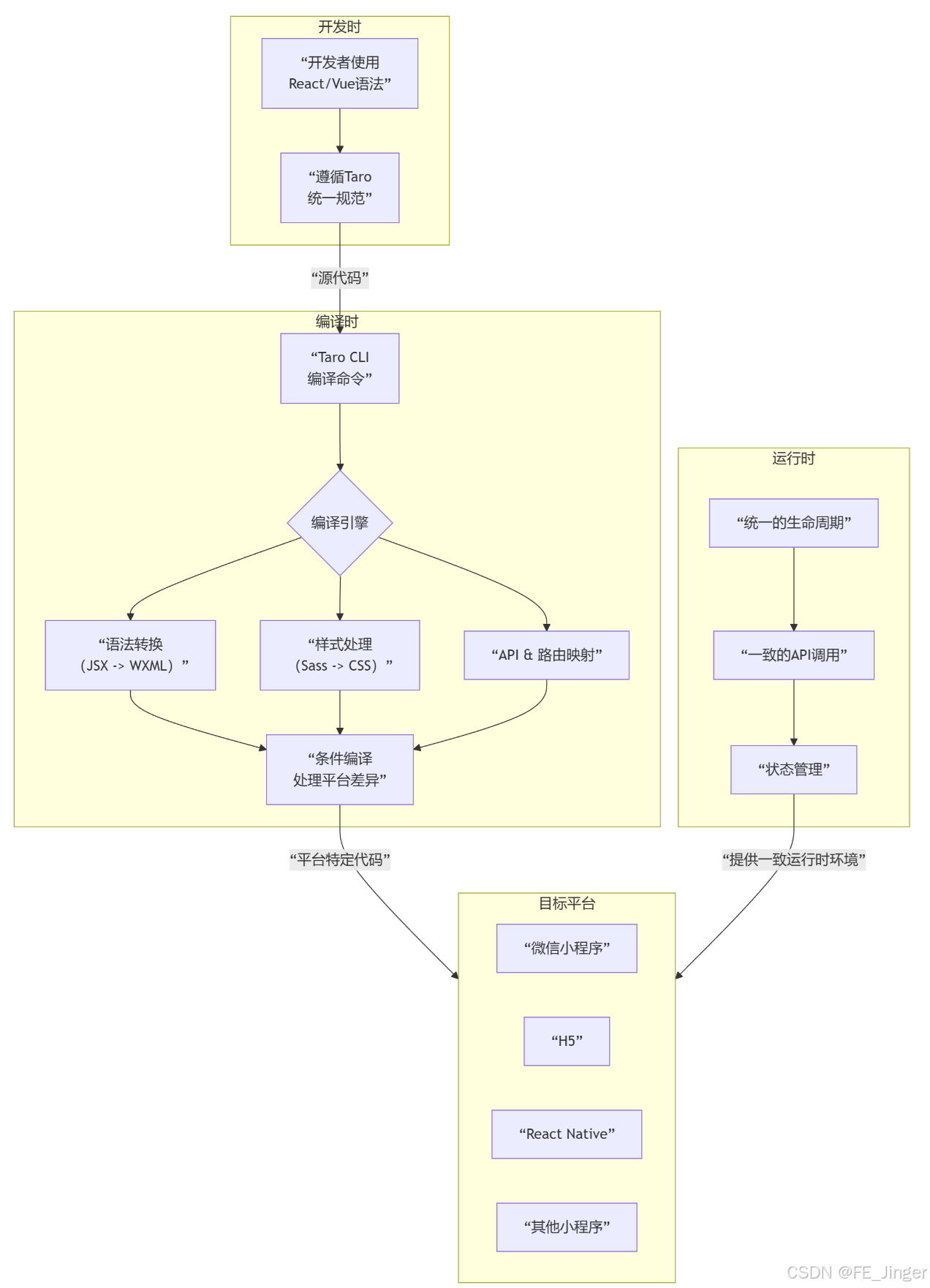

Taro的架构可以清晰地分为编译时和运行时两个部分。

1. 编译时(Compile Time):代码转换的艺术

Taro的核心是一个强大的编译系统。其工作流程如下:

- 语法转换: Taro首先会将开发者编写的JSX(React风格)或Vue Template(Vue风格)代码,通过Babel插件或Vue模板编译器进行解析,生成对应的JavaScript代码。例如,将JSX中的

<View>组件编译成小程序中的<view>标签。 - 样式处理: Taro支持Sass、Less等CSS预处理器,并会将样式文件进行转换,处理尺寸单位(如将

px转换为适配不同屏幕的rpx),并进行平台差异的兼容。 - 多端适配: 这是最核心的部分。Taro内置了各端的适配器(Adapter)。编译时,Taro会根据

--type [platform]参数,选择对应的适配器,将统一的Taro组件和API调用,映射到目标平台的具体实现上。

# 编译命令示例

taro build --type weapp # 编译成微信小程序

taro build --type h5 # 编译成H5应用

taro build --type rn # 编译成React Native项目2. 运行时(Runtime):提供一致的API体验

编译时解决了语法和结构的差异,但JavaScript逻辑的执行需要运行时的支持。

- BOM/DOM API模拟: 在小程序环境中,没有标准的

window、document等对象。Taro在运行时层模拟了这些Web标准API,使得许多为H5编写的第三方JS库(如axios)可以在小程序中运行。 - 路由系统: Taro提供了统一的路由API(如

Taro.navigateTo),在编译时将其映射到各平台的路由方法(微信的wx.navigateTo,H5的history.pushState等)。 - 状态管理: Taro完美支持Redux、Mobx、Zustand等主流状态管理库,实现了业务逻辑的跨端复用。

三、 Taro的特色功能与开发实践

1. 条件编译:处理平台差异的利器

这是多端开发中不可避免的问题。Taro提供了优雅的条件编译方案,通过在代码中添加特定注释,实现在不同平台编译不同代码。

// 普通代码,所有平台都会编译

function universalFunction() { ... }

// 仅在微信小程序中编译此代码

if (process.env.TARO_ENV === 'weapp') {

wx.requestPayment(...)

}

// 仅在H5平台中编译此代码

if (process.env.TARO_ENV === 'h5') {

// 使用H5特定的API

}

// 也可以在JSX中使用条件编译

<View>

{process.env.TARO_ENV === 'weapp' && <WeappSpecificComponent />}

{process.env.TARO_ENV === 'h5' && <H5SpecificComponent />}

</View>2. 渐进式接入与现有项目融合

Taro提供了强大的混写(Mixed) 和原生插件能力。这意味着:

- 你可以在已有的微信小程序中,逐步引入Taro开发的新页面。

- 可以在Taro项目中直接引入并使用原生小程序编写的组件或API。

这种灵活性极大地保护了现有投资,降低了迁移风险。

3. 丰富的生态系统与一体化开发体验

- UI库: 官方提供

@taro/ui,社区也有基于Vant、NutUI等UI库的Taro版本。 - CLI工具: 强大的命令行工具,支持项目创建、编译、调试、构建一体化。

- 开发者工具: 与主流IDE(如VSCode)无缝集成,提供良好的开发体验。

四、 优势、劣势与适用场景分析

| 维度 | 评价 |

|---|---|

| 优势 | 1. 技术栈开放灵活: 支持React/Vue,团队适配成本低。 2. 端覆盖能力极强: 从小程序到H5到RN,覆盖面广。 3. 遵循Web标准: 有利于Web开发者上手和代码复用。 4. 社区活跃,生态成熟: 由京东主导并大规模应用,踩坑资料多。 |

| 劣势/挑战 | 1. 抽象层带来的复杂度: 需要理解Taro的特定规范和限制(如部分CSS属性不支持)。 2. 调试复杂度: 不同端需使用不同开发者工具调试,问题定位有时较麻烦。 3. 性能非极致: 相比原生小程序或Flutter,性能有损耗,但绝大多数应用场景可接受。 4. 版本升级可能带来 Breaking Changes。 |

| 最佳适用场景 | 1. 需要快速覆盖多个小程序平台的应用。 2. 团队技术栈不统一(既有React也有Vue开发者),需要统一开发规范。 3. 项目同时存在小程序、H5和轻度App需求,希望用一套技术栈解决。 4. 对已有小程序进行现代化改造或功能扩充,需要渐进式迁移。 |

| 不适用场景 | 1. 对性能有极致要求的复杂动画或图形应用(如大型游戏)。 2. 严重依赖特定平台底层原生功能的应用。 3. 项目目标非常单一,仅面向一个平台(如只做微信小程序)。 |

五、 横向对比:Taro vs uni-app vs React Native

| 框架 | 核心语法 | 目标平台 | 核心理念 | 学习成本 |

|---|---|---|---|---|

| Taro | React / Vue / Vue3 | 小程序、H5、React Native、鸿蒙等 | 开放式跨端跨框架 | 低(对Web开发者) |

| uni-app | Vue | 小程序、H5、App(NVUE) | 基于Vue生态的跨端方案 | 低(对Vue开发者) |

| React Native | React | iOS, Android | 用React构建原生应用 | 中(需了解原生概念) |

如何选择?

- 如果你的团队是Vue技术栈为主,且深度依赖DCloud生态(如HBuilderX),uni-app是不错的选择。

- 如果目标是开发体验趋近原生的高性能移动App,且团队熟悉React,React Native或Flutter更合适。

- 如果团队技术栈多样(React/Vue混合),或需要覆盖从小程序到H5再到轻量App的全场景,Taro的开放性和灵活性优势巨大。

六、 总结与展望

Taro通过其创新的“编译时+运行时”架构和开放的设计哲学,在多端开发领域占据了一个独特而重要的位置。它成功地将Web开发的效率和生态,与多端部署的需求结合起来,为开发者提供了一把应对终端碎片化的利器。

随着Taro版本的不断迭代(如对Vue3、React18、鸿蒙等新技术的持续支持),其能力边界仍在不断拓展。在未来,我们或许可以期待Taro在微前端架构、与低代码平台深度融合、进一步提升性能(如编译优化、原生渲染支持)等方面带来更多惊喜。

对于寻求“一栈多端”的团队而言,深入理解并合理运用Taro,无疑将在提升开发效率、统一技术栈、降低维护成本方面获得显著的长期收益。

好的,完全基于您提供的图片信息,我们来深入探讨 Taro 的项目架构、代码示例以及实现多端兼容构建的具体方法。图片中明确指出 “Taro 支持多框架开发多端应用,定义统一规范编译成不同平台代码”,这正是我们理解其架构的钥匙。

一、 Taro 项目架构解析

Taro 的架构核心是实现 “统一规范” 到 “多端代码” 的转换。这套架构可以清晰地分为编译时和运行时两部分,其工作原理和项目结构如下图所示:

1. 编译时(Compile Time)

- 职责:将开发者按照 Taro 规范编写的源代码(React/Vue组件),转换成目标平台所能识别的代码。

- 核心过程:

- 语法转换: 将 JSX 或 Vue SFC(单文件组件)的语法转换为小程序平台的 WXML、H5 的 HTML、RN 的 JSX。

- 样式处理: 处理样式文件,例如将

px转换为小程序通用的rpx,并进行样式隔离等适配。 - 代码适配: 根据

taro build --type [platform]命令中的平台类型,选择对应的适配器,将 Taro 统一的 API 和组件映射到平台特定的实现。

2. 运行时(Run Time)

- 职责:在代码执行阶段提供统一的 API 和行为支持。

- 核心过程:

- BOM/DOM 模拟: 在小程序等不存在 BOM/DOM 的环境下,Taro 提供了一套模拟实现,使得如

window、document等 API 可以正常工作,从而让许多 Web 生态库(如axios)能直接运行。 - 路由机制: 提供统一的

Taro.navigateTo等路由 API,在运行时将其映射到各平台的路由方法。

- BOM/DOM 模拟: 在小程序等不存在 BOM/DOM 的环境下,Taro 提供了一套模拟实现,使得如

3. 项目目录结构

一个标准的 Taro 项目目录如下,这体现了其架构的组织方式:

my-taro-app/

├── config/ # 配置文件目录

│ ├── index.js # 默认配置

│ ├── dev.js # 开发环境配置

│ └── prod.js # 生产环境配置

├── src/ # 源码目录

│ ├── app.js # 应用入口文件,配置路由等

│ ├── app.scss # 应用全局样式

│ ├── index.html # H5 平台特有的 HTML 模板

│ └── pages/ # 页面组件目录

│ └── index/ # index 页面

│ ├── index.jsx # 页面逻辑(React示例)

│ └── index.scss

├── project.config.json # 微信小程序项目配置文件(编译后生成)

└── package.json二、 简单的代码示例

下面我们用一个简单的页面示例来展示 Taro 的开发模式。我们将使用 React 语法。

1. 应用入口文件 app.js

// src/app.js

import { createApp } from '@tarojs/taro'

import { Provider } from 'react-redux' // 示例:引入Redux

import store from './store' // 状态管理

// 定义应用配置

const App = (props) => {

return props.children

}

// 导出并创建应用

export default createApp(App, {

// 可选,全局状态

store,

})

// 配置路由(在Taro 3.x+中,路由通常在app.config.js中配置)同时,需要配置文件 app.config.js:

// src/app.config.js

export default {

// 页面路径列表

pages: [

'pages/index/index'

],

// 窗口表现

window: {

backgroundTextStyle: 'light',

navigationBarBackgroundColor: '#fff',

navigationBarTitleText: '我的Taro应用',

navigationBarTextStyle: 'black'

}

}2. 页面组件 index.jsx

// src/pages/index/index.jsx

import { useState, useEffect } from 'react'

import { View, Text, Button } from '@tarojs/components' // 1. 引入Taro统一组件

import { navigateTo } from '@tarojs/taro' // 2. 引入Taro统一API

import './index.scss' // 3. 引入样式

export default function Index() {

const [message, setMessage] = useState('Hello, Taro!')

// 4. 使用React Hooks,这与Web开发完全一致

useEffect(() => {

console.log('页面加载完成')

}, [])

// 处理跳转

const handleClick = () => {

// 5. 使用统一的Taro API进行路由跳转

// 编译到微信小程序时,等同于 wx.navigateTo

// 编译到H5时,等同于 history.push

navigateTo({

url: '/pages/other/other'

})

}

return (

{/* 6. 使用Taro提供的统一组件,如<View>对应HTML的<div>或小程序的<view> */}

<View className="index">

<Text>{message}</Text>

{/* 7. 样式类名使用className,与React规范一致 */}

<Button className="my-button" onClick={handleClick}>

点击跳转

</Button>

</View>

)

}3. 页面样式 index.scss

// src/pages/index/index.scss

.index {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

justify-content: center;

height: 100vh; // 在编译时,这个单位会被适当处理

.my-button {

margin-top: 20px; // 在编译到小程序时,可能会被转换为rpx

background-color: #6190E8;

color: white;

}

}三、 如何实现多端兼容构建

图片中提到 “多端兼容构建”,这是 Taro 的核心能力。实现的关键在于 条件编译 和 Taro CLI 命令。

1. 使用条件编译处理平台差异

这是最常用、最核心的手段。Taro 通过特殊的语法注释或 process.env.TARO_ENV 环境变量来实现。

// 在 .jsx 或 .js 文件中

function someFunction() {

// 所有平台都会编译的代码

console.log('This is universal code.')

// 1. 使用环境变量进行条件判断

if (process.env.TARO_ENV === 'weapp') {

// 仅在编译微信小程序时,这段代码会被打包

console.log('这段代码只在微信小程序中出现')

} else if (process.env.TARO_ENV === 'h5') {

// 仅在编译H5时,这段代码会被打包

console.log('这段代码只在H5中出现')

} else if (process.env.TARO_ENV === 'rn') {

// 仅在编译React Native时,这段代码会被打包

console.log('这段代码只在React Native中出现')

}

}

// 2. 在JSX模板中也可以使用条件编译

<View>

{process.env.TARO_ENV === 'weapp' && <View>只在小程序显示的组件</View>}

{process.env.TARO_ENV === 'h5' && <View>只在H5显示的组件</View>}

</View>

// 3. 文件级的条件编译(非常有用!)

// 你可以创建以下文件,Taro在编译时会自动选取对应的平台文件:

// - index.weapp.jsx (只在微信小程序编译时引入)

// - index.h5.jsx (只在H5编译时引入)

// - index.rn.jsx (只在RN编译时引入)

// - index.jsx (通用文件)2. 通过 CLI 命令进行多端构建

在项目根目录的 package.json 中,通常会有如下脚本:

{

"scripts": {

"build:weapp": "taro build --type weapp",

"build:h5": "taro build --type h5",

"build:rn": "taro build --type rn",

"build:alipay": "taro build --type alipay",

"dev:weapp": "taro build --type weapp --watch",

"dev:h5": "taro build --type h5 --watch"

}

}在终端中执行不同的命令,即可构建出不同端的代码:

# 构建微信小程序,产物在 `dist/weapp` 目录

npm run build:weapp

# 构建 H5 应用,产物在 `dist/h5` 目录

npm run build:h5

# 以开发模式(监听文件变化)构建微信小程序

npm run dev:weapp3. 平台特定的配置

在 config/index.js 中,可以为不同环境、不同平台进行个性化配置。

// config/index.js

const config = {

// 通用配置

projectName: 'my-taro-app',

// ... 其他通用配置

// 自定义不同平台的配置

weapp: {

// 微信小程序特定配置

},

h5: {

// H5特定配置

publicPath: '/',

// 例如,配置H5的Webpack选项

webpackChain(chain) {

chain.merge({

// ... 自定义Webpack配置

})

}

}

}

module.exports = function (merge) {

// 根据环境变量合并配置,例如生产环境会合并 config/prod.js

if (process.env.NODE_ENV === 'development') {

return merge({}, config, require('./dev'))

}

return merge({}, config, require('./prod'))

}总结

通过以上阐述,我们可以看到 Taro 如何通过其精巧的 “编译时 + 运行时” 架构,实现了 “定义统一规范编译成不同平台代码” 的目标。

- 开发阶段:开发者使用统一的 React/Vue 语法和 Taro 规范的组件/API 进行编码,心智模型与 Web 开发高度一致。

- 兼容构建阶段:通过

process.env.TARO_ENV条件编译 和文件后缀名区分,优雅地处理平台差异。 - 输出阶段:通过简单的

taro build --type [platform]命令,将同一套源代码编译成面向不同平台(小程序、H5、RN等)的优质代码。

React Native Community

以下是基于React Native Community(RNC)生态的详解和一个完整的示例项目,不使用Expo,直接使用React Native CLI进行开发。我将从环境搭建、核心概念到实战示例为您全面解析。

为了更直观地理解这个示例项目的结构和数据流,您可以参考下面的图表,它清晰地展示了组件的层次关系和关键交互:

一、React Native Community (RNC) 生态详解

React Native Community 是官方支持的库集合,用于管理从核心框架中移出的模块,确保它们能独立迭代并保持高质量。以下是不使用Expo时,您需要掌握的核心RNC库:

核心工具链

@react-native-community/cli:React Native的官方命令行工具,用于创建、构建和调试项目。react-native:主框架包。

关键RNC库

@react-navigation/native+@react-navigation/stack:社区主流且强大的导航解决方案,提供类似原生体验的页面切换。@react-native-community/async-storage:跨平台的持久化键值存储系统,用于替代旧的AsyncStorage。@react-native-community/netinfo:用于检测网络连接状态和类型。@react-native-community/masked-view:通常为@react-navigation/stack等导航库的依赖项。

开发与调试工具

- React Native Debugger:独立的调试工具,集成了React DevTools和Redux DevTools。

- Flipper:Facebook推出的下一代调试平台,对原生模块调试支持良好。

二、项目设置与示例:一个简单的天气应用

我们将创建一个简单的天气应用,展示城市列表,并可以查看详情。它涵盖了导航、状态管理、网络请求和使用RNC库。

1. 环境搭建与项目创建

# 使用 React Native CLI 创建新项目

npx react-native@latest init WeatherApp

cd WeatherApp

# 安装所需的 RNC 库

npm install @react-navigation/native @react-navigation/stack

npm install react-native-reanimated react-native-gesture-handler react-native-screens react-native-safe-area-context @react-native-community/masked-view

npm install @react-native-community/async-storage @react-native-community/netinfo

# 链接原生依赖 (对于 React Native 0.60+,通常自动链接,但最好检查)

npx react-native link说明:我们直接使用react-native init,这提供了对原生目录的完全访问权,便于深度定制。

2. 项目结构

WeatherApp/

├── android/ # Android 原生代码

├── ios/ # iOS 原生代码

├── node_modules/

├── src/

│ ├── components/ # 可复用组件

│ ├── screens/ # 页面组件

│ ├── services/ # 网络请求等逻辑

│ ├── navigation/ # 导航配置

│ └── utils/ # 工具函数

├── App.js # 主入口文件

└── package.json3. 核心代码实现

a. 导航配置 (src/navigation/AppNavigator.js)

// 导航配置

import React from 'react';

import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';

import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack';

import HomeScreen from '../screens/HomeScreen';

import DetailsScreen from '../screens/DetailsScreen';

const Stack = createStackNavigator();

const AppNavigator = () => {

return (

<NavigationContainer>

<Stack.Navigator initialRouteName="Home">

<Stack.Screen

name="Home"

component={HomeScreen}

options={{ title: '城市天气' }}

/>

<Stack.Screen

name="Details"

component={DetailsScreen}

options={{ title: '天气详情' }}

/>

</Stack.Navigator>

</NavigationContainer>

);

};

export default AppNavigator;要点:使用React Navigation是RNC生态中处理页面路由的标准方式。

b. 主入口文件 (App.js)

// 主入口文件

import React from 'react';

import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

import AppNavigator from './src/navigation/AppNavigator';

const App = () => {

return <AppNavigator />;

};

export default App;c. 主页屏幕 (src/screens/HomeScreen.js)

// 主页屏幕组件

import React, { useState, useEffect } from 'react';

import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';

import NetInfo from '@react-native-community/netinfo';

import { fetchWeatherData } from '../services/weatherService';

const HomeScreen = ({ navigation }) => {

const [cities, setCities] = useState([

{ id: '1', name: '北京' },

{ id: '2', name: '上海' },

{ id: '3', name: '广州' }

]);

const [weatherData, setWeatherData] = useState({});

const [isConnected, setIsConnected] = useState(true);

useEffect(() => {

// 检查网络连接

const unsubscribe = NetInfo.addEventListener(state => {

setIsConnected(state.isConnected);

});

// 获取天气数据

const loadWeatherData = async () => {

try {

const data = await fetchWeatherData('北京'); // 示例,实际可遍历cities

setWeatherData(prev => ({ ...prev, '北京': data }));

} catch (error) {

console.error('获取天气数据失败:', error);

}

};

if (isConnected) {

loadWeatherData();

}

return () => unsubscribe();

}, [isConnected]);

const renderCityItem = ({ item }) => (

<TouchableOpacity

style={styles.cityItem}

onPress={() => navigation.navigate('Details', { cityName: item.name })}

>

<Text style={styles.cityName}>{item.name}</Text>

{weatherData[item.name] && (

<Text style={styles.temp}>

{Math.round(weatherData[item.name].main.temp)}°C

</Text>

)}

</TouchableOpacity>

);

return (

<View style={styles.container}>

{!isConnected && (

<Text style={styles.offlineWarning}>网络连接已断开</Text>

)}

<FlatList

data={cities}

renderItem={renderCityItem}

keyExtractor={item => item.id}

/>

</View>

);

};

const styles = StyleSheet.create({

container: { flex: 1, padding: 16 },

cityItem: {

flexDirection: 'row',

justifyContent: 'space-between',

padding: 16,

borderBottomWidth: 1,

borderBottomColor: '#ccc'

},

cityName: { fontSize: 18 },

temp: { fontSize: 16, color: '#666' },

offlineWarning: {

backgroundColor: '#ff6b6b',

color: 'white',

padding: 8,

textAlign: 'center',

marginBottom: 10

}

});

export default HomeScreen;要点:

- 使用

NetInfo监测网络状态,提升用户体验。 FlatList用于高效渲染列表。

d. 天气服务 (src/services/weatherService.js)

// 天气服务模块

export const fetchWeatherData = async (cityName) => {

// 使用免费的 OpenWeatherMap API,您需要注册获取 API Key

const API_KEY = 'YOUR_API_KEY_HERE';

const response = await fetch(

`https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${cityName}&units=metric&appid=${API_KEY}`

);

if (!response.ok) {

throw new Error('天气数据请求失败');

}

return await response.json();

};e. 详情屏幕 (src/screens/DetailsScreen.js)

// 详情屏幕组件

import React, { useState, useEffect } from 'react';

import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

import { fetchWeatherData } from '../services/weatherService';

const DetailsScreen = ({ route }) => {

const { cityName } = route.params;

const [weather, setWeather] = useState(null);

useEffect(() => {

const loadDetails = async () => {

try {

const data = await fetchWeatherData(cityName);

setWeather(data);

} catch (error) {

console.error('获取详情失败:', error);

}

};

loadDetails();

}, [cityName]);

if (!weather) {

return (

<View style={styles.container}>

<Text>加载中...</Text>

</View>

);

}

return (

<View style={styles.container}>

<Text style={styles.cityTitle}>{weather.name}</Text>

<Text style={styles.temperature}>

{Math.round(weather.main.temp)}°C

</Text>

<Text style={styles.description}>

{weather.weather[0].description}

</Text>

<View style={styles.details}>

<Text>湿度: {weather.main.humidity}%</Text>

<Text>风速: {weather.wind.speed} m/s</Text>

</View>

</View>

);

};

const styles = StyleSheet.create({

container: { flex: 1, padding: 20, alignItems: 'center' },

cityTitle: { fontSize: 24, fontWeight: 'bold', marginBottom: 10 },

temperature: { fontSize: 36, marginBottom: 10 },

description: { fontSize: 18, fontStyle: 'italic', marginBottom: 20 },

details: { alignItems: 'center' }

});

export default DetailsScreen;4. 运行项目

# 启动 Metro 打包器

npx react-native start

# 在新终端中运行应用(请确保已连接设备或启动模拟器)

npx react-native run-android

# 或

npx react-native run-ios三、关键概念与最佳实践总结

- 导航:

React Navigation是事实标准,提供了强大的路由管理。 - 状态管理:简单应用使用

useState/useEffect即可。复杂数据流可引入Context API或Redux。 - 网络请求:使用

fetch或axios,注意错误处理和加载状态。 - 性能优化:

- 使用

FlatList或SectionList渲染长列表。 - 使用

React.memo、useMemo、useCallback避免不必要的重渲染。

- 使用

- 原生模块:当需要RNC库未覆盖的特定平台功能时,可以自己编写原生模块(Native Modules)。

这个示例涵盖了React Native Community生态的核心部分。希望这能帮助您深入理解如何在不依赖Expo的情况下构建高质量的React Native应用。

Electron 是一个强大的开源框架,它让你能够使用熟悉的 Web 技术(HTML、CSS 和 JavaScript)来构建跨平台的桌面应用程序。下面这张图清晰地展示了 Electron 应用的核心架构,它主要围绕主进程和渲染进程的协作展开:

flowchart TD

A[Electron 应用入口] --> B[主进程

Main Process]

B --> C[创建和管理]

B --> D[系统级API调用

文件系统, 系统菜单等]

B --> E[应用生命周期管理]

C --> F[渲染进程

Renderer Process

Chromium 渲染引擎]

F --> G[用户界面 UI

HTML, CSS, JavaScript]

F --> H[前端逻辑

React/Vue/Angular等]

B <--> I[进程间通信 IPC

ipcMain & ipcRenderer]

F <--> I

I --> J[安全桥梁

Preload Scripts

Context Bridge]下面我们来详细了解 Electron 的各个方面。

核心概念与架构

Electron 的本质是将 Chromium 浏览器内核和 Node.js 运行时集成在一起,并提供了调用系统原生功能的 API。这使得你开发的网页不仅能够呈现复杂的用户界面,还可以直接操作文件系统、系统菜单等桌面应用核心功能。

其架构的精髓在于多进程模型:

主进程(Main Process):这是 Electron 应用的“大脑”和控制中心。每个应用有且仅有一个主进程,它负责管理应用程序的生命周期(启动、退出)、创建和销毁多个浏览器窗口(

BrowserWindow),以及通过 Node.js 与操作系统底层进行交互。主进程的脚本通常是main.js。渲染进程(Renderer Process):每个打开的 Electron 窗口都对应一个独立的渲染进程。你可以把它理解成一个小型的 Chromium 浏览器标签页,主要负责使用 Web 技术来渲染和显示用户界面,并处理页面上的交互逻辑。一个应用可以同时存在多个渲染进程。

进程间通信(IPC):由于主进程和渲染进程是隔离的,它们需要通过

ipcMain和ipcRenderer模块进行通信。例如,当渲染进程中的界面需要保存一个文件时,它会发送一个消息给主进程,由拥有文件操作权限的主进程来完成实际保存工作,再将结果返回。预加载脚本(Preload Scripts):为了安全起见,现代 Electron 默认禁止渲染进程直接访问 Node.js 功能。预加载脚本充当了一个安全的桥梁,它可以在渲染进程加载页面之前,将一些经过授权的 API 安全地暴露给渲染进程使用。

️ 开发入门与实践

环境搭建与项目创建

- 安装 Node.js:确保你的系统已安装 Node.js 和 npm。

- 初始化项目:创建一个新目录,运行

npm init -y生成package.json文件。 - 安装 Electron:在项目目录下执行

npm install electron --save-dev,将 Electron 作为开发依赖安装。

一个最简单的 Electron 应用 通常包含三个核心文件:

package.json:指定主进程入口文件(如main.js),并添加启动脚本"start": "electron ."。main.js:主进程脚本,负责创建窗口和控制应用生命周期。index.html:渲染进程要加载和显示的页面。

以下是一个基础的 main.js 示例:

const { app, BrowserWindow } = require('electron');

const path = require('path');

function createWindow () {

const win = new BrowserWindow({

width: 800,

height: 600,

webPreferences: {

nodeIntegration: false, // 基于安全考虑,建议禁用

contextIsolation: true, // 启用上下文隔离

preload: path.join(__dirname, 'preload.js') // 指定预加载脚本

}

});

win.loadFile('index.html');

}

app.whenReady().then(createWindow);

app.on('window-all-closed', () => {

if (process.platform !== 'darwin') {

app.quit();

}

});打包与分发

开发完成后,可以使用 electron-packager 或 electron-builder 等工具将应用打包成各平台(Windows、macOS、Linux)的可执行文件。例如,使用 electron-packager 的基本命令如下:

npx electron-packager . MyApp --platform=win32 --arch=x64 --out=dist/⚖️ 优势与挑战

主要优势:

- 开发效率高:前端开发者可无缝过渡,利用成熟的前端框架(如React、Vue)和庞大生态。

- 跨平台一致性:一套代码可编译为Windows、macOS、Linux应用,UI和功能保持一致。

- 功能强大:通过Node.js和Electron API可访问丰富的系统原生功能。

主要挑战与注意事项:

- 资源占用:应用体积较大(通常超过100MB),内存占用相对原生应用更高。

- 性能考量:对于计算密集型任务或复杂图形处理,性能可能不及原生应用。

- 安全性:需遵循安全最佳实践,如禁用

nodeIntegration、启用contextIsolation、使用预加载脚本和contextBridge等,以防止潜在的安全漏洞。

适用场景与典型应用

Electron 非常适合以下场景:

- 需要快速开发跨平台桌面应用的项目。

- 希望将现有Web应用转换为桌面应用,以获得更深的系统集成度和独立的运行环境。

- 开发工具、编辑器、聊天应用、音乐播放器等偏向应用逻辑和UI交互,对极致性能要求不高的产品。

许多知名软件都是基于 Electron 构建的,例如 Visual Studio Code、Slack、Discord、Figma(早期版本)和 Notion 等。

总结

Electron 极大地降低了跨平台桌面应用开发的门槛,让你能用熟悉的 Web 技术栈构建功能强大的桌面程序。虽然它在性能和资源消耗上存在挑战,但对于许多类型的应用来说,其开发效率和高度的跨平台一致性优势是决定性的。

希望这份详解能帮助你全面了解 Electron。如果你对某个具体方面(比如深入的 IPC 通信示例或复杂的打包配置)还有疑问,我们可以继续探讨。

第一部分:对您问题的详细解答

问:有了解过多端开发方案吗?有没有做过小程序、iOS、Android、macOS、Windows相关多端开发?

答: 是的,我对多端开发方案有深入的理解和实践经验。多端开发是现代应用开发的核心理念,其目标是通过高效、经济的技术手段,将产品快速覆盖到图片中提到的所有平台(移动端、桌面端、Web端、小程序)。

我不仅了解,而且实践过涉及这些平台的项目。在实际开发中,我们很少为每个平台完全从头开始组建多个团队(例如,一个纯iOS组、一个纯Android组),而是会根据项目目标、团队配置、性能要求和上线周期,选择最合适的跨平台开发方案。

以下是我对不同平台开发方案的理解和实践总结:

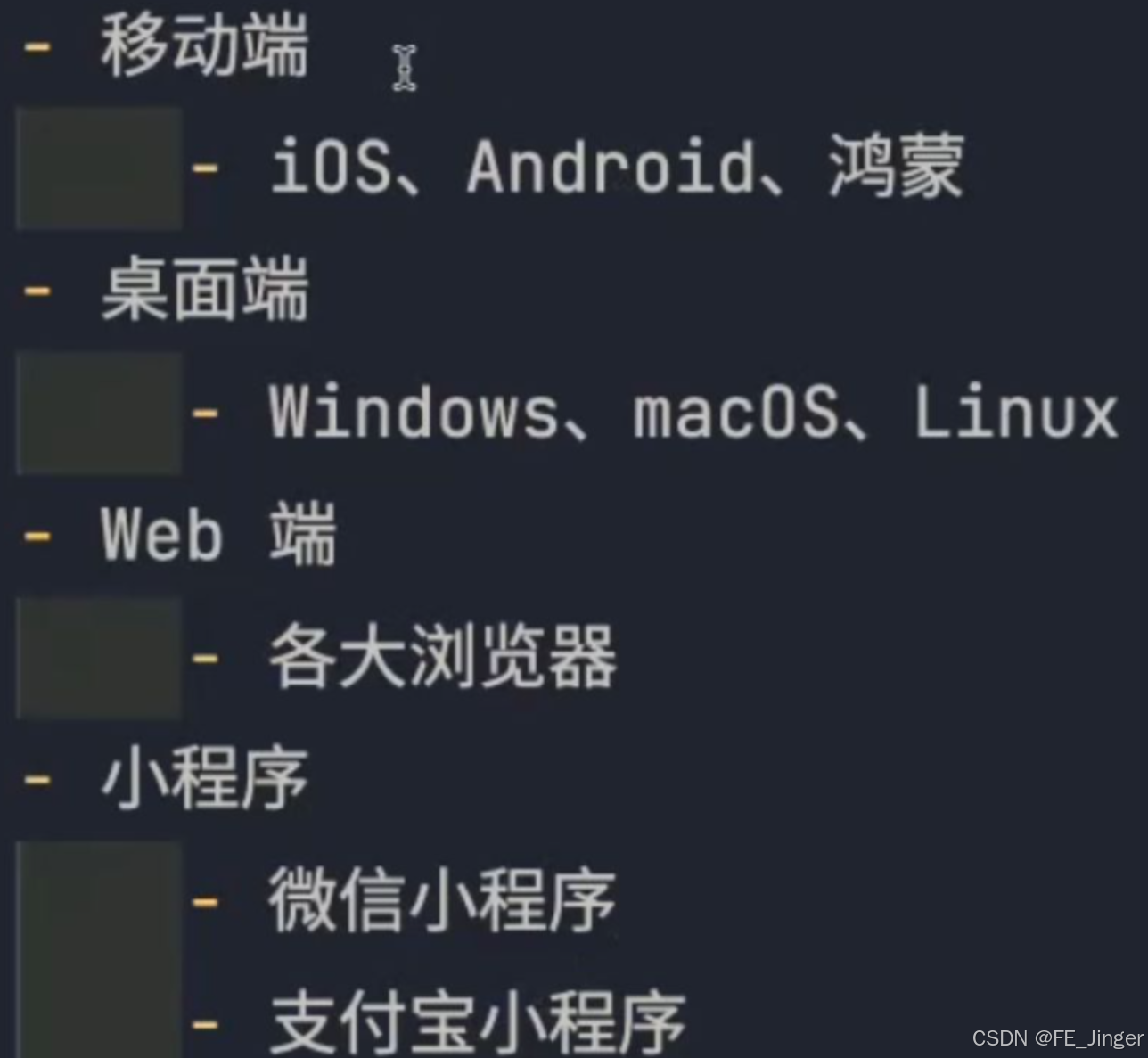

移动端(iOS、Android、鸿蒙)

- 原生开发:使用平台官方语言(Swift/Objective-C for iOS, Kotlin/Java for Android, ArkTS for HarmonyOS)。性能最优,可调用所有系统API,但需要维护多套代码,成本最高。

- 跨平台开发:这是主流选择。

- React Native: 使用JavaScript/TypeScript和React框架。原理是使用原生组件进行渲染,通过“桥接”与原生模块通信。体验接近原生,拥有庞大的社区。

- Flutter: 当前最热门的选择。使用Dart语言,通过自绘引擎(Skia)直接渲染UI,不依赖原生控件。性能极佳,UI一致性最好,可以实现真正的“一次编写,到处运行”。

- 鸿蒙适配: 鸿蒙作为新秀,其跨端方案正在演进。目前可以通过兼容Android应用的方式上架,或者使用ArkTS进行原生开发。Flutter等社区也正在积极适配鸿蒙。

桌面端(Windows、macOS、Linux)

- 原生开发: 使用C#/C++ for Windows, Swift/Objective-C for macOS。功能强大但开发效率低。

- 跨平台开发:

- Electron: 使用Web技术(HTML, CSS, JS)构建桌面应用。一个著名的例子是VSCode。优点是开发速度快,Web开发者可轻松上手。缺点是应用体积大,内存占用较高。

- Flutter Desktop: Flutter的桌面端支持已趋于稳定。它提供了比Electron更小的体积和更高的性能,是新兴的强力竞争者。

- Tauri: 一个新兴框架,使用Rust构建核心,前端使用Web技术。它比Electron更轻量,通过将应用打包为操作系统的本地WebView来工作。

Web端

- 这是跨平台方案的基石。无论是React、Vue还是Angular开发的应用,都可以运行在任何现代浏览器中。响应式设计 是确保Web应用在不同设备(手机、平板、桌面)上都有良好体验的关键。

小程序

- 小程序是“超级App”内的轻量级应用。其开发有特定限制:

- 技术栈: 基本是类Web的技术(WXML/WXSS、AXML/ACSS,类似HTML/CSS)。

- 开发模式: 通常需要在各平台提供的IDE中进行开发和调试。

- 跨端方案: 为了解决多小程序平台(微信、支付宝、百度等)的重复开发问题,出现了如Taro、uni-app 这样的框架。它们允许用React/Vue的开发风格编写代码,然后编译到不同的小程序平台。

- 小程序是“超级App”内的轻量级应用。其开发有特定限制:

实践策略总结:

一个高级的多端开发策略往往是组合拳。例如:

- 使用 Flutter 同时开发高性能的iOS、Android、桌面端(macOS, Windows, Linux)应用,实现最大程度的代码复用。

- 使用 Taro 或 uni-app 来覆盖微信、支付宝等多个小程序平台。

- 为产品官网或轻量级功能开发一个响应式Web应用。

第二部分:博客论文

多端开发现状、挑战与架构选型指南

摘要: 随着智能终端设备的爆炸式增长,用户触点变得前所未有的分散。覆盖移动端、桌面端、Web及小程序等全平台已成为产品成功的必要条件。然而,为每个平台单独组建原生开发团队将导致巨大的成本和协调开销。因此,多端开发技术应运而生,其核心在于通过一系列技术手段与架构设计,用最高的效率实现“一次开发,多端部署”。本文将深入探讨多端开发的生态全景、主流技术方案对比、实践中的挑战与应对策略,并为不同场景下的技术选型提供指导。

一、 多端开发的生态全景与核心挑战

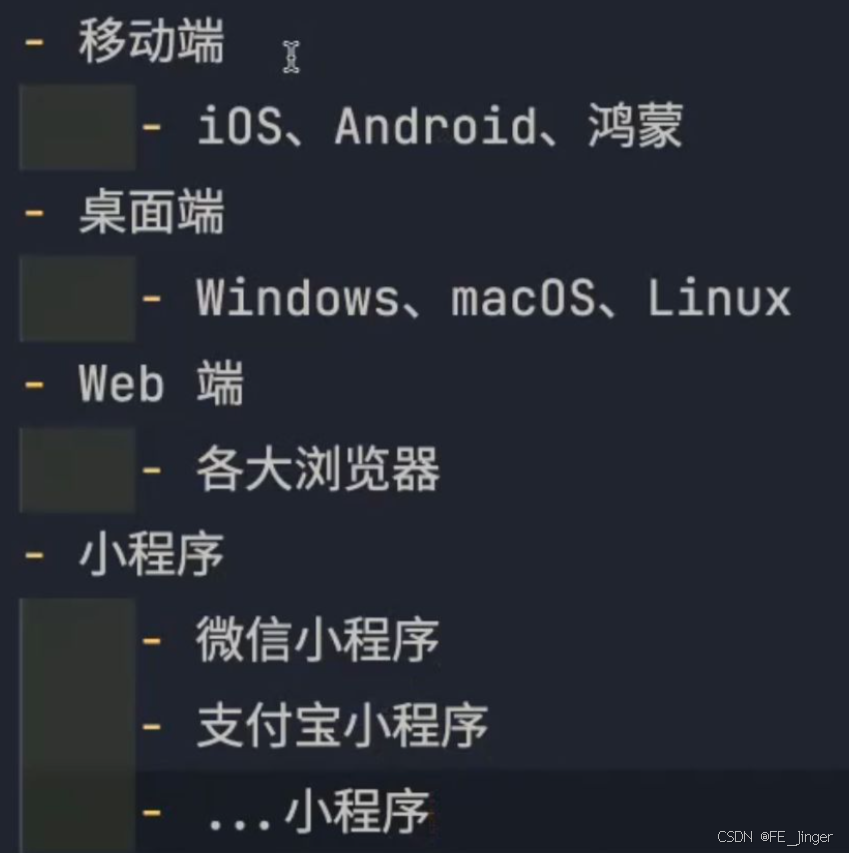

如引言图片所示,现代应用需要覆盖四大类终端:

- 移动端: iOS, Android,以及快速崛起的鸿蒙系统。

- 桌面端: Windows, macOS, Linux。

- Web端: 运行于各种浏览器中的网页应用。

- 小程序: 依赖于超级App(如微信、支付宝)的轻量级应用。

面对如此碎片化的生态,开发者面临的核心挑战包括:

- 开发成本: 为每个平台维护独立的代码库和团队,成本呈指数级增长。

- 体验一致性: 确保不同平台上的用户界面和交互体验保持一致。

- 性能权衡: 跨平台方案通常需要在开发效率和运行时性能之间做出权衡。

- 发布协同: 管理多个应用商店、服务器端的多版本兼容性问题。

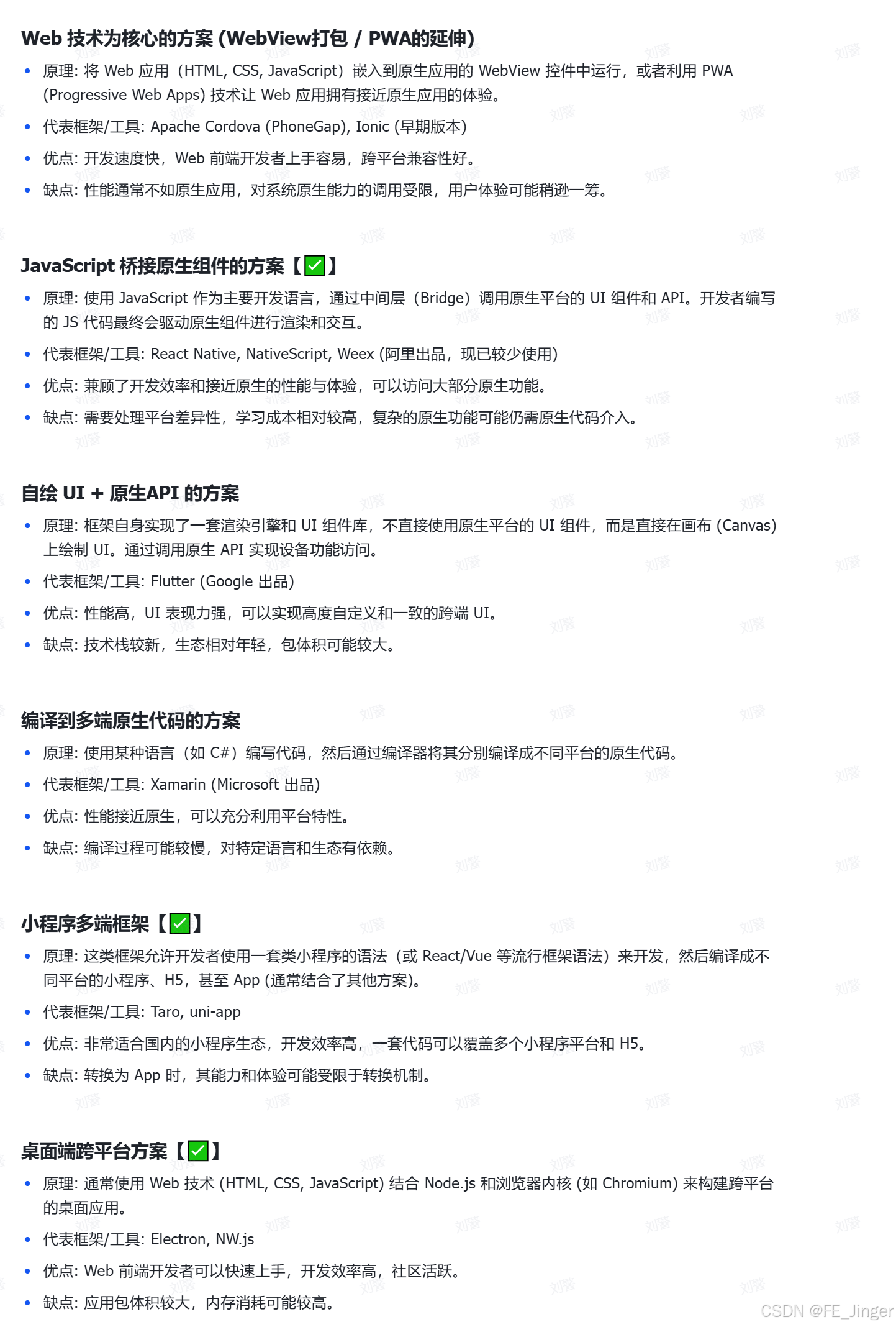

二、 主流跨端技术方案深度解析

1. 基于原生渲染的框架

这类框架使用JavaScript等语言编写业务逻辑,但最终由原生组件来渲染UI。

- 代表: React Native, Weex。

- 原理: JavaScript代码通过“桥接”与原生模块通信,调用原生组件(如iOS的UIView,Android的View)。

- 优点: 用户体验接近原生应用,可以灵活调用原生API。

- 缺点: “桥接”通信可能成为性能瓶颈,不同平台需要部分原生代码适配,UI一致性维护有一定成本。

2. 基于自绘引擎的框架

这类框架彻底抛弃原生控件,使用自带渲染引擎直接绘制UI。

- 代表: Flutter。

- 原理: 使用Dart语言,通过Skia图形库直接向画布绘制UI。应用被编译为原生机器代码,性能极高。

- 优点:

- 高性能: 避免了JavaScript桥接的开销,渲染性能可媲美原生。

- 超高一致性: UI在不同平台上完全一致,真正实现“写一次,到处运行”。

- 多端覆盖: 一套代码可编译为iOS、Android、Web、桌面端(Windows、macOS、Linux)应用,潜力巨大。

- 缺点: 动态化能力受限(特别是iOS),应用体积相对稍大,需要学习Dart语言。

3. 基于Web技术的框架

将Web应用打包成桌面或移动应用。

- 代表(桌面): Electron, Tauri。

- 代表(小程序): Taro, uni-app。

- 原理:

- Electron: 内嵌Chromium浏览器和Node.js运行时,使用HTML/CSS/JS开发。

- Tauri: 使用系统自带的WebView,核心使用Rust编写,更为轻量。

- Taro/uni-app: 将类Vue/React的代码编译成各小程序平台识别的代码。

- 优点: 开发效率极高,可利用海量的Web生态资源和开发者。

- 缺点:

- Electron: 资源消耗(内存、磁盘)较大。

- Web技术限制: 功能和性能受Web沙箱环境限制,体验与原生有差距。

三、 实践策略与选型建议

没有放之四海而皆准的“最佳方案”,选型需基于具体需求:

| 项目需求 | 推荐方案 | 理由 |

|---|---|---|

| 追求极致性能与原生体验 | 分别进行原生开发 | 不妥协的性能和最好的平台特性支持,适合大型游戏、复杂图形应用。 |

| 初创公司,快速验证产品 | Flutter 或 React Native | 以一支团队快速构建高质量、体验良好的移动端MVP,并可向桌面端扩展(尤其是Flutter)。 |

| 团队以Web开发者为主 | React Native(移动端)或 Taro/uni-app(小程序)或 Electron(桌面端) | 技术栈平滑过渡,学习成本低,快速上手。 |

| 开发工具型桌面应用 | Electron(生态成熟)或 Tauri(追求轻量) | 利用Web技术快速构建功能丰富的GUI应用。 |

| 需要覆盖所有平台(移动+桌面+Web) | Flutter | 目前唯一能在移动、桌面、Web三端提供高性能和高一致性体验的成熟框架,是终极多端解决方案的有力竞争者。 |

四、 架构设计建议

- 良好的分层架构: 采用清晰的业务逻辑、数据层、UI层分离(如MVVM、Clean Architecture)。将平台无关的业务逻辑尽可能下沉,UI层只负责渲染和交互。

- 抽象原生能力: 对于需要调用相机、GPS等原生功能的模块,设计统一的抽象接口,然后在各平台实现具体细节。这是跨端框架的核心思想。

- ** monorepo 管理**: 使用 monorepo 工具(如Nx, Lerna)管理共享的通用代码(如工具函数、数据模型)和各端的具体实现,提升代码复用性和管理效率。

五、 总结与展望

多端开发已经从一种可选项演变为应对复杂终端环境的必选项。技术方案的不断成熟(特别是Flutter的崛起)极大地降低了全平台开发的壁垒。未来的趋势将聚焦于:

- 体验进一步融合: 跨端应用的用户体验将无限逼近原生应用。

- 工具链智能化: 低代码/零代码平台与跨端框架结合,进一步提升开发效率。

- 新平台无缝接入: 如VR/AR、车载系统等新兴平台将被快速纳入跨端框架的支持范围。

好的,请看这篇基于您提供的图片内容撰写的详细博客论文。本文将深入解读图中提到的每一种跨端方案,分析其原理、优劣和适用场景,并为您提供一套完整的技术选型方法论。

摘要

在移动互联网与桌面应用并行的时代,开发者面临的最大挑战之一便是如何高效地将产品交付至用户触手可及的每一个角落——iOS、Android、各类小程序、H5、以及Windows、macOS等桌面操作系统。为此,跨平台开发技术应运而生并飞速演进。本文将以一张涵盖主流方案(Taro, uni-app, React Native, Flutter, Electron, nw.js, Tauri)的生态图景为索引,深度解析各类技术背后的设计哲学、实现原理与适用边界,旨在为团队在项目启动之初的技术选型提供一份清晰、详尽的路线图。

一、 引言:为何需要跨端开发?

碎片化的终端设备是现代应用开发必须面对的现实。若为每一个平台(iOS, Android, 微信小程序,支付宝小程序,H5, Windows, macOS…)都组建一支熟悉其原生技术的团队,其带来的人力成本、时间成本与协调成本将是绝大多数企业难以承受的。跨平台开发的核心目标就是:使用一套主要代码库,或一种统一的技术栈,将应用发布到多个不同的平台,从而大幅提升开发效率,统一产品体验,并降低长期维护的复杂度。

您提供的图片完美地勾勒出了这个生态的核心参与者,接下来我们将对他们进行分门别类的详细审视。

二、 方案深度解析

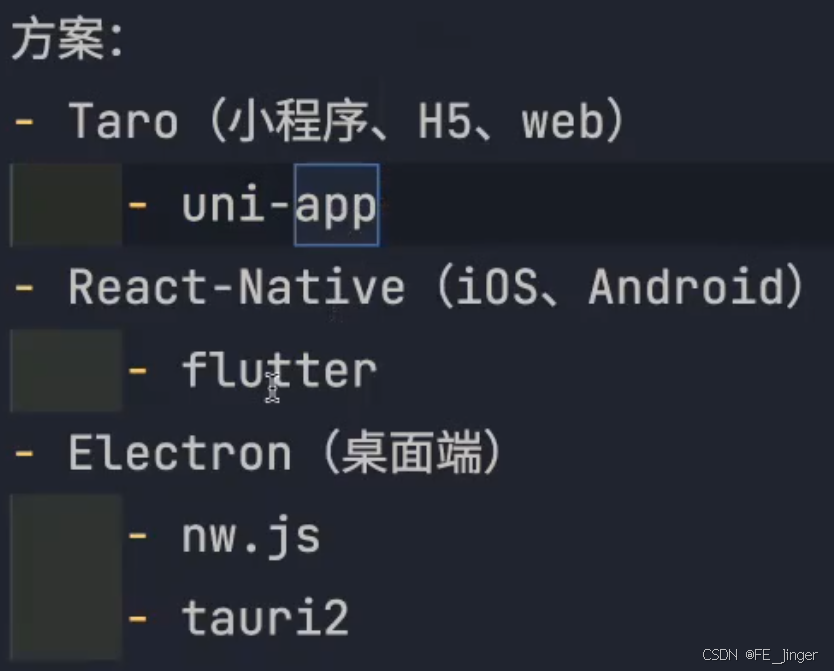

我们可以将图中的方案按照其核心技术和主要应用领域分为三大阵营:1. 小程序与Web主导型、2. 原生体验主导型(移动端)、3. 桌面应用主导型。

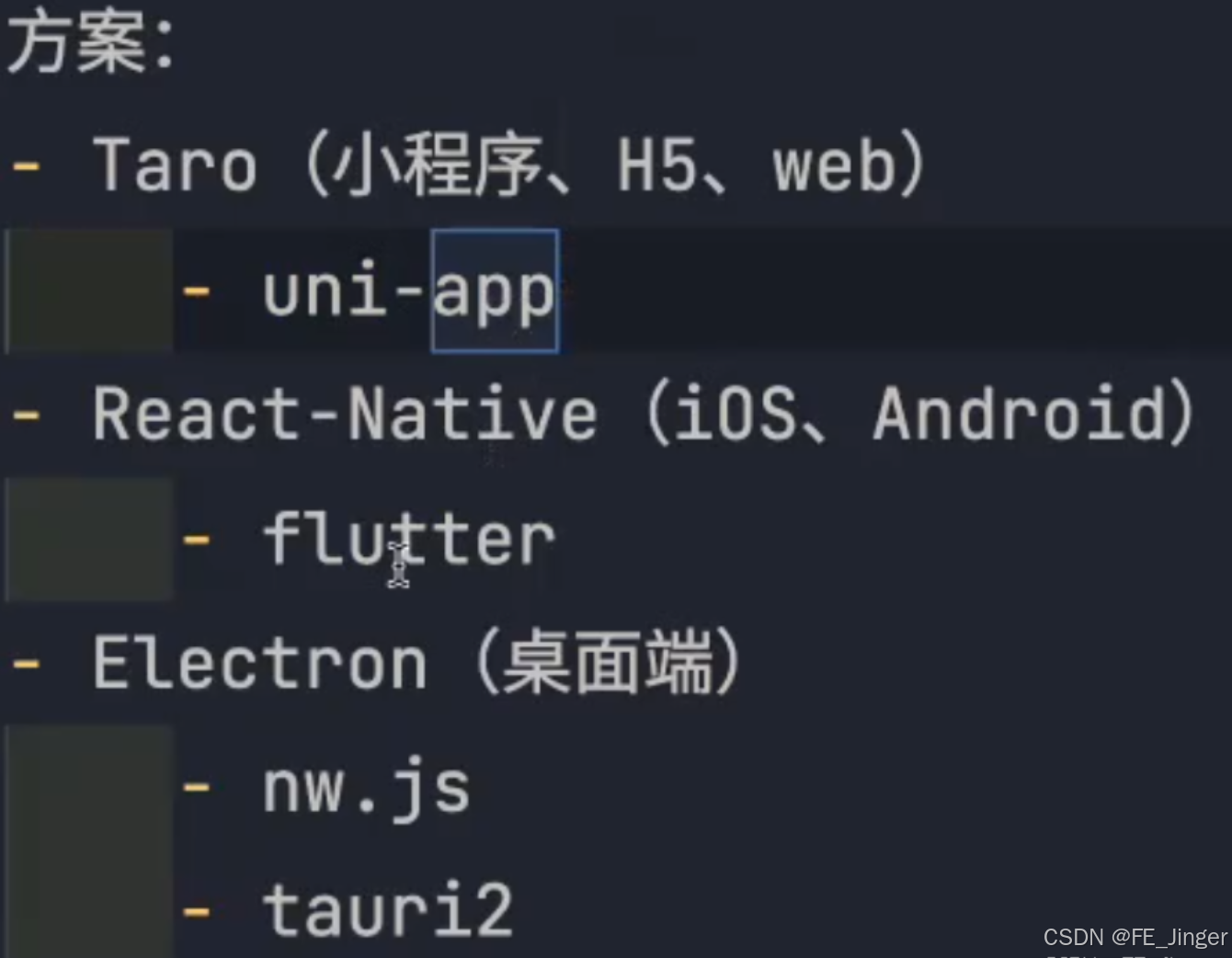

阵营一:小程序与Web主导型 (Taro, uni-app)

这类方案的核心思想是使用Web技术(HTML、CSS、JavaScript)或类Web技术(如Vue/React的语法)来开发应用,然后通过工具将其编译或转换为各平台所能识别的格式。

1. Taro

- 核心原理: 它是一个开放式跨端跨框架解决方案。开发者可以使用 React 或 Vue 的语法进行开发,通过Taro的编译工具,将代码转换成适用于不同小程序(微信、支付宝、百度等)、H5以及React Native应用(从而间接覆盖移动App)的代码。

- 优势:

- 多端覆盖极广: 一套代码,能同时发布到小程序、H5、RN App,甚至未来支持的端。

- 框架友好: 对React/Vue开发者非常友好,学习成本低。

- 组件化开发: 享受现代前端框架的组件化开发体验。

- 劣势:

- 调试复杂: 不同端可能需要不同的调试方式。

- 平台差异: 仍需处理少量平台差异代码,并非绝对的“Write Once, Run Anywhere”。

- 适用场景: 需要快速覆盖多个小程序平台,同时有H5和轻度App需求的项目。

2. uni-app

- 核心原理: 在Taro之外,uni-app是另一个非常流行的小程序跨端框架。它由DCloud团队开发,默认基于Vue.js语法。其原理与Taro类似,将Vue组件编译成各小程序平台的文件。

- 优势:

- 对Vue开发者极致友好: 开发体验几乎与开发普通Vue项目无异。

- 生态丰富: 拥有自己的插件市场(DCloud插件市场),生态活跃。

- 集成开发环境: 提供HBuilderX编辑器,开箱即用,集成度高。

- 劣势: 与Taro类似,需要处理平台差异性,且技术选型上更偏向Vue生态。

- 适用场景: Vue技术栈团队,主要目标为小程序开发,希望使用统一技术栈快速覆盖多端。

阵营二:原生体验主导型(移动端)(React Native, Flutter)

这类方案的目标是让应用在移动端(iOS/Android)上获得与原生开发媲美的性能和体验。

3. React Native (RN)

- 核心原理: Facebook开源。它并非使用WebView渲染,而是通过JavaScript桥接(Bridge)与原生模块通信,由原生组件(iOS的UILabel,Android的TextView)来渲染UI。开发者编写的是JavaScript逻辑和React风格的组件声明。

- 优势:

- 接近原生的体验: UI是原生的,因此视觉和交互体验更好。

- 热重载: 支持实时预览代码更改,提升开发效率。

- 庞大的社区: 拥有非常成熟的生态和大量的第三方库。

- 劣势:

- 桥接瓶颈: JavaScript与原生模块的异步通信可能成为性能瓶颈(尤其在复杂动画、大量数据传递时)。

- 原生依赖: 某些深度定制功能仍需编写原生代码。

- 适用场景: 追求高性能和原生体验的移动应用,团队拥有JavaScript/React背景。

4. Flutter

- 核心原理: Google开源。这是一次更彻底的革新。Flutter不使用原生组件,也不使用Web技术。它使用Dart语言,并自带一个高性能的2D渲染引擎Skia。Flutter通过在画布上自绘UI来完成界面渲染,同时将Dart代码编译为原生机器码(AOT)。

- 优势:

- 极高的性能: 避免了RN的桥接问题,性能可媲美原生,甚至在某些场景下更优。

- 极高的UI一致性: 由于是自绘,应用在iOS和Android上的外观和体验完全一致。

- 真正的跨端潜力: 同一套代码可编译为移动端、Web端、以及桌面端(Windows, macOS, Linux)应用,是“全平台”开发的强力竞争者。

- 劣势:

- Dart语言: 需要学习一门新的语言(尽管对于Java/JS/C#开发者不难)。

- 动态化限制: 在iOS平台,动态下发代码受到苹果App Store政策的限制。

- 应用体积: 会携带Flutter引擎,初始应用体积相对原生略大。

- 适用场景: 对性能和UI一致性有极高要求的移动应用;希望用一套代码库覆盖移动、桌面、Web三端的项目。

阵营三:桌面应用主导型 (Electron, nw.js, Tauri)

这类方案主要面向桌面操作系统(Windows, macOS, Linux),利用Web技术来构建图形界面应用。

5. Electron

- 核心原理: GitHub开源。它将Chromium浏览器内核和Node.js运行时打包在一起。开发者使用HTML、CSS、JavaScript来构建应用界面和逻辑。每个Electron应用都是一个独立的Chromium进程。

- 优势:

- 开发效率极高: 任何Web开发者都能快速上手,可复用海量Web生态资源。

- 跨平台一致性: 应用在所有桌面系统上表现完全一致。

- 成熟稳定: 被VSCode、Slack、Discord等知名应用验证,生态非常成熟。

- 劣势:

- 资源占用大: 每个应用都打包了一个完整的Chromium,导致应用体积大、内存占用高。

- 适用场景: 需要快速开发功能复杂的桌面GUI应用,且对资源消耗不敏感的场景。

6. nw.js

- 核心原理: 与Electron类似,也是将Chromium和Node.js合并在一起。它与Electron是同一时期的产物,但在架构上有些许不同(例如入口是HTML文件,而Electron是JavaScript文件)。

- 优势: 与Electron类似,允许使用Web技术开发桌面应用。

- 劣势: 近年来生态和活跃度已被Electron反超,目前主流选择更多是Electron。

- 适用场景: 与Electron类似,但目前社区首选通常是Electron。

7. Tauri

- 核心原理: 一个新兴的、旨在解决Electron资源占用问题的框架。它的架构非常不同:前端使用任何Web技术(如React、Vue),但后端核心使用Rust编写,并且应用使用操作系统自带的WebView来渲染界面,而非打包Chromium。

- 优势:

- 极其轻量: 应用体积和内存占用相比Electron有数量级的优势。

- 安全性高: 核心使用内存安全的Rust语言编写。

- 性能优异: 与系统原生交互能力强,性能表现更好。

- 劣势:

- 相对年轻: 生态和社区不如Electron成熟,可能遇到坑需要自己解决。

- WebView依赖: 需要确保目标系统有可用的WebView(对于现代Windows 10/11和macOS这不是问题)。

- 适用场景: 对应用体积、内存占用和性能有严格要求的桌面应用开发,团队愿意尝试新技术。

三、 横向对比与选型决策树

| 方案 | 核心技术 | 主要目标平台 | 性能 | 体验一致性 | 开发效率 | 应用体积 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Taro / uni-app | Web技术(Vue/React) | 小程序、H5 | 中等(受限于Webview) | 高(依赖框架适配) | 非常高 | 小 |

| React Native | JavaScript + 原生组件 | iOS, Android | 良好(有桥接开销) | 中(依赖原生组件) | 高 | 中等 |

| Flutter | Dart + 自绘引擎 | 全平台(主移动) | 接近原生 | 极高 | 高 | 中等偏大 |

| Electron | Chromium + Node.js | 桌面端(Win, Mac, Linux) | 中等(Web性能) | 极高 | 非常高 | 非常大 |

| Tauri | WebView + Rust | 桌面端(Win, Mac, Linux) | 良好 | 高(依赖WebView) | 高 | 非常小 |

如何选择?一个简单的决策树:

- 你的首要目标是什么?

- 是小程序和H5? -> 选择 Taro(React/Vue技术栈)或 uni-app(Vue技术栈)。

- 是高性能的移动App(iOS/Android)?

- 团队是JS/React背景,且可接受少量原生开发? -> React Native。

- 追求极致性能和UI一致性,或有意向未来拓展到桌面/Web? -> Flutter。

- 是桌面应用(Windows, macOS, Linux)?

- 追求稳定、生态成熟,应用复杂度高,对资源占用不敏感? -> Electron。

- 追求极致轻量、高性能和安全,愿意探索新技术? -> Tauri。

- 是“全平台”(移动+桌面+Web)? -> Flutter 是目前最有可能实现这一愿景的方案。

四、 结论与展望

跨平台开发领域没有“银弹”,每个方案都是特定权衡下的最优解。Taro/uni-app解决了小程序世界的碎片化问题;React Native和Flutter在移动端争夺着性能与效率的制高点;而Electron和Tauri则在桌面端演绎着成熟与轻量化的路线之争。

未来的趋势显而易见:

- 融合: 框架会不断拓展其边界,例如Flutter对Web和桌面的支持,Taro对React Native的支持。

- 性能: 新框架(如Tauri)会持续挑战旧王者(如Electron)的性能和资源瓶颈。

- 开发者体验: 所有框架都会努力降低学习成本,提供更强大的工具链。

拥抱效率与未来:深度解析跨平台(多端)开发方案

在当今瞬息万变的数字化时代,应用覆盖移动端(iOS、Android)、桌面端(Windows、macOS)、Web端以及小程序等多个生态已成为常态。传统的为每个平台独立开发的模式(如 iOS 用 Swift/Objective-C,Android 用 Java/Kotlin)正面临着巨大的成本和效率挑战。

**跨平台开发方案(多端开发方案)**的出现,正是为了解决这些痛点,追求更高的开发效率和更一致的用户体验。

一、什么是跨平台(多端)开发?

跨平台开发,简单来说,就是指使用一套或相似的技术栈,通过特定的框架和工具,将我们编写的代码转换或适配到多个不同的应用平台的开发方法。

常见的应用平台示例:

- 移动端: iOS (iPhone, iPad)、Android 手机和平台

- 桌面端: Windows, macOS, Linux

- Web 端: 各种浏览器环境

- 小程序: 微信小程序、支付宝小程序、字节跳动小程序等

它的核心目标是追求 “一次编写,多处运行” (WORA - Write Once, Run Anywhere) 或 “一次学习,多处编写” (LOWA - Learn Once, Write Anywhere) 的理想状态,显著提高开发效率并降低维护成本。

二、为什么要选择跨平台方案?痛点与优势对比

传统的单一平台原生开发模式在多平台需求下会带来一系列挑战。跨平台方案的价值正是体现在对这些挑战的有效缓解上。

传统原生开发的挑战(痛点):

- 成本高昂: 需要组建多套技术栈的开发团队,导致人力、时间和维护成本高企。

- 效率低下: 相同的功能需要在不同平台重复开发,版本迭代困难,增加了大量的重复劳动。

- 体验不一: 难以保证不同平台间用户体验和功能的高度一致性。

- 维护复杂: 需要维护多套代码库,修复 Bug 和功能升级的工作量巨大。

跨平台开发的优势(解药):

| 优势点 | 实现方式 |

|---|---|

| 降本增效 | 一套代码/技术栈在多个平台复用,显著减少开发时间和人力投入。 |

| 快速迭代 | 产品能更快地覆盖更广的用户群体,加速产品上线和市场反馈,抢占先机。 |

| 体验一致 | 能够在一定程度上保证各端核心功能和 UI 的统一性(相对原生)。 |

| 维护便捷 | 代码更加集中和统一,便于管理和维护,降低后期运营负担。 |

总结:面向未来的选择

跨平台开发方案已经成为现代软件工程的主流趋势之一。虽然它可能在某些极致性能场景下无法完全超越原生应用,但其在效率、成本和多端覆盖上的巨大优势,使其成为大多数企业和项目快速实现商业价值的首选策略。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号