数组

数组定义

如果说现在要求你定义100个整型变量,那么如果按照之前的做法,可能现在定义的的结构如下:

int i1,i2,...i100;

但是这个时候如果按照此类方式定义就会非常麻烦,因为这些变量彼此之间没有任何的关联,也就是说如果现在突然再有一个要求,要求你输出这100个变量的内容,意味着你要编写System.out.println()语句100次。

其实所谓的数组指的就是一组相关类型的变量集合,并且这些变量可以按照统一的方式进行操作。数组本身属于引用数据类型,那么既然是引用数据类型,这里面实际又会牵扯到内存分配,而数组的定义语法有如下。

int[] nums = new int[10];//动态初始化

int[] nums2 = {1,2,3,4};//静态初始化

数组使用注意事项

-

数组下标是从0开始到数组长度-1为止,不能使用超出这个范围的下标索引,否则会出现数组下标越界的异常

-

数组一旦初始化确定其容量之后,数组的容量就无法改变

-

数组属于引用类型,我们在定义数组之后,即使没有进行赋值,数组里面也会有相应的默认值,int类型为0,double类型为0.0,char类型为\u0000,boolean类型为false,引用类型为null。

-

数组在没有初始化的时候不能直接使用,会出现空指针异常,例如下面代码:

int[] nums; System.out.println(nums.length);//会出现空指针异常,必须先初始化再使用

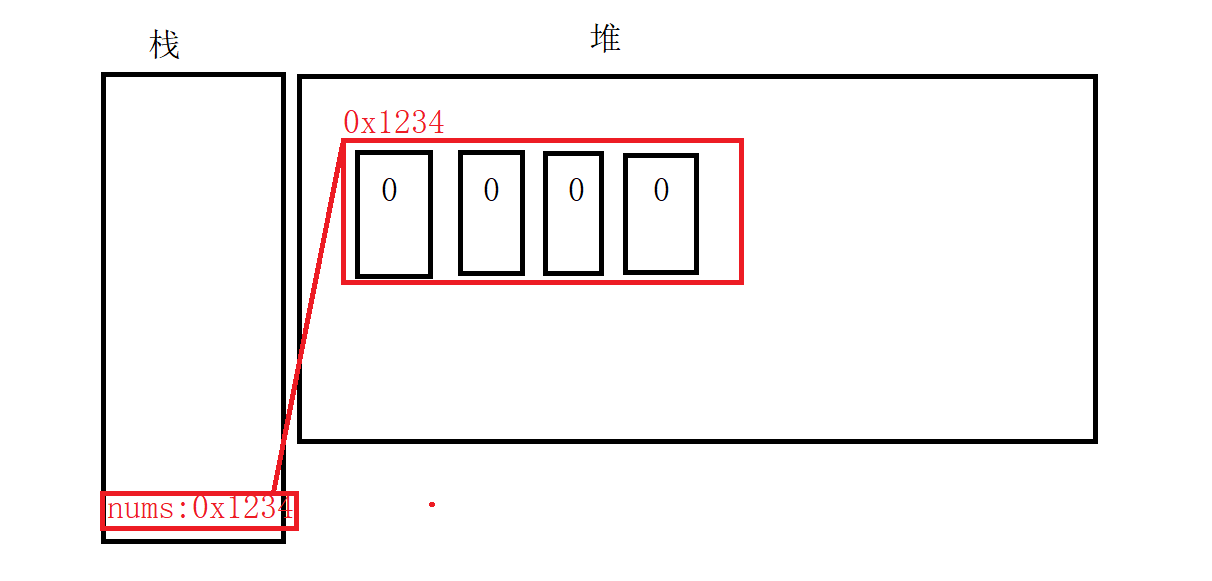

数组的内存结构

我们通过一段代码来分析数组在内存中的结构,在Java中我们可以将内存大致分为三块区域,堆、栈、方法区。栈主要用来存储一些局部变量,每调用一个方法都会在栈中开辟一块空间,最底层是main开辟的空间。堆主要用来存储一些实例对象,每new创建一个对象都会在堆中开辟对象空间。方法区,目前我们可以理解存储一些常量,也就是常量池。我们先看下面这段代码:

int[] nums = new int[4];

nums[0] = 1;

nums[1] = 2;

nums[2] = 3;

nums[3] = 4;

System.out.println(Arrays.toString(nums));

当程序执行第一行代码的时候,会在栈中定义一个int[]变量nums,然后在堆中开辟一个int[4]大小的空间,并将其地址返回给nums变量,这时候并没有给数组里面的值赋值,不过里面每个位置有默认值0。

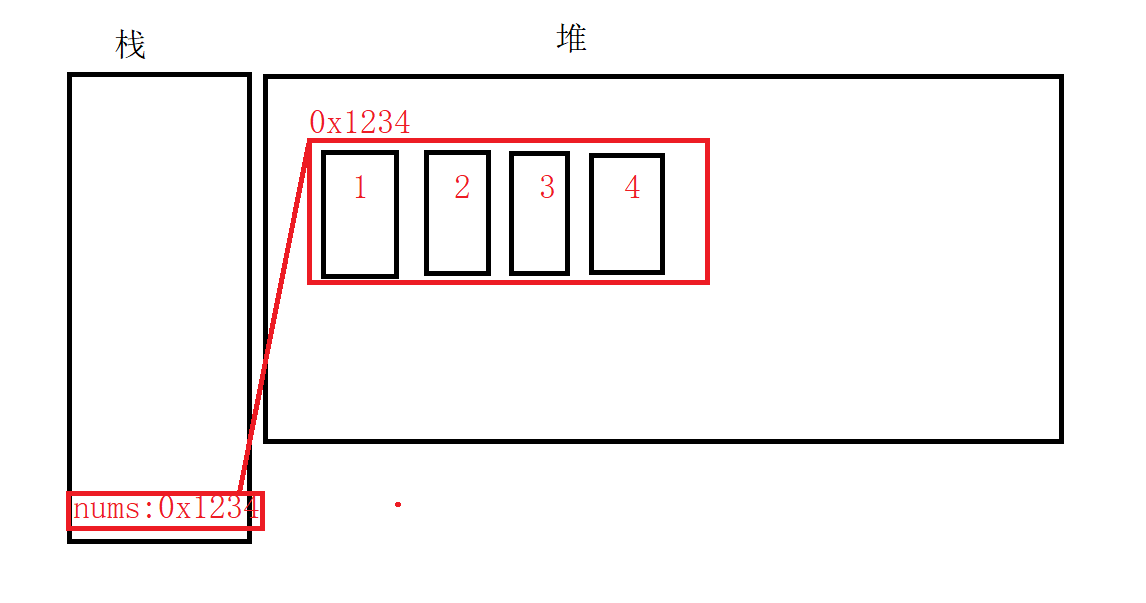

然后执行2-5句代码,对数组中的值依次赋值:

最后调用输出语句,对数组中的值依次输出。

数组的使用

-

使用forEach循环遍历数组

//我们传统遍历数组的方法如下: int[] nums = {1,2,3,4,5,6,7}; for(int i = 0; i < nums.length; i++){ System.out.println(nums[i]); } //使用foreach遍历数组的时候我们不用关心索引下标越界 for (int num : nums) { System.out.println(num); } -

作为方法参数传入

//打印数组内容 public static void printArray(int[] arr){ for (int i : arr) { System.out.print(i + " "); } System.out.println(); } -

作为返回值返回

//反转数组内容 public static int[] reversalArray(int[] arr){ int[] result = new int[arr.length]; for(int i = 0, j = arr.length-1; i < result.length; i++,j--){ result[i] = arr[j]; } return result; }

多维数组

多维数组最简单的理解就是数组里面再嵌套数组,数组里面每一个元素又是一个数组,这就形成了Java里面多维数组的概念。实例代码:

//定义并给多维数组赋值

int[][] nums = {{1,2},{3,4},{5,6}};

//输出多维数组

for(int i = 0; i < nums.length; i++){

for(int j = 0; j < nums[i].length; j++){

System.out.print(nums[i][j] + "\t");

}

System.out.println();

}

/*

结果:

1 2

3 4

5 6

*/

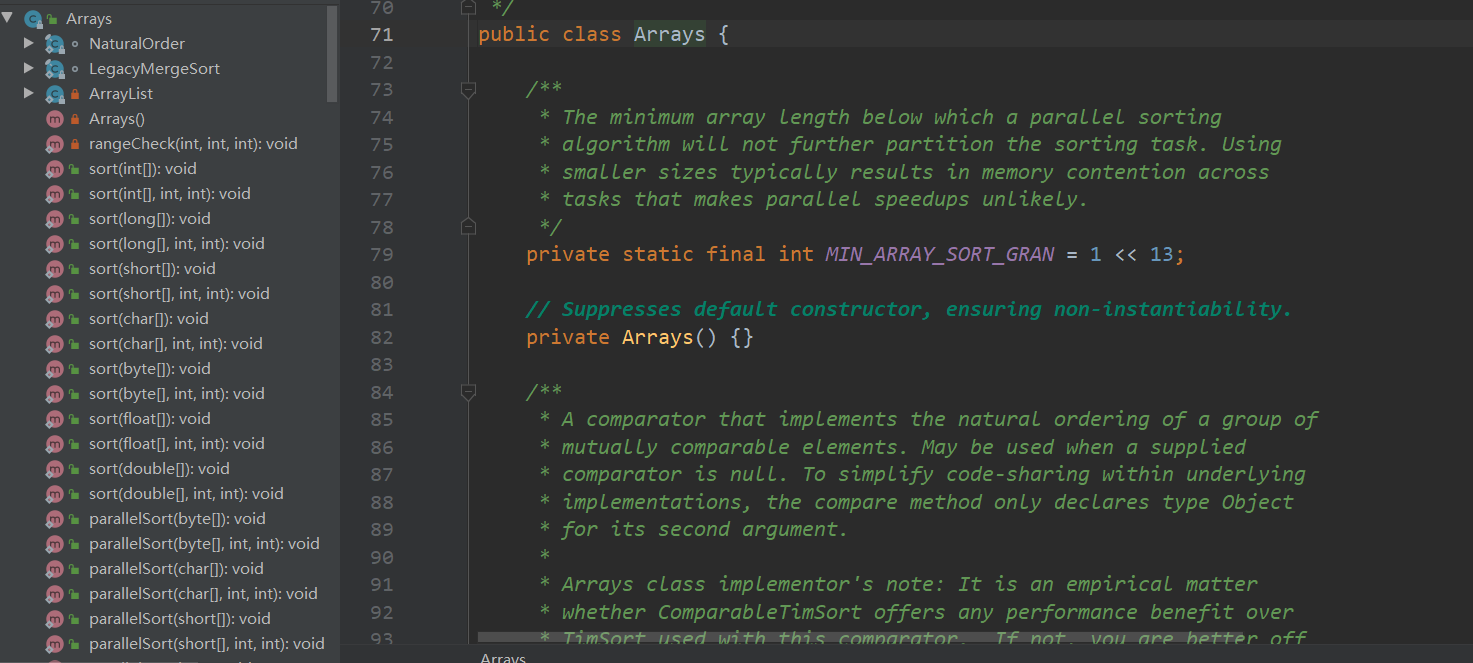

Arrays类工具类

Arrays 类是一个工具类,其中包含了数组操作的很多方法。这个 Arrays 类里均为 static 修饰的方法(static 修饰的方法可以直接通过类名调用),可以直接通过 Arrays.xxx(xxx) 的形式调用方法。

我们这里只讲解比较常用的几个方法对其底层原理进行分析,如果遇到不懂的方法可以自行查看JavaAPI文档。

-

fill方法

用指定数填充数组,第一个参数为要填充的数组,第二个为要填充的值。实例演示:int[] num2 = new int[5]; Arrays.fill(num2,5); System.out.println(Arrays.toString(num2));底层源码:

public static void fill(int[] a, int val) { for (int i = 0, len = a.length; i < len; i++) a[i] = val; }用一个for循环给数组每一个位置赋值。

-

sort方法

该方法对给定数组的数组元素进行排序,参数为要进行排序的数组,实例演示:

int[] num1 = {8,5,9,7,13,2,4,1}; System.out.println("原数组:" + Arrays.toString(num1)); Arrays.sort(num1); System.out.println("排序之后的数组: " + Arrays.toString(num1)); /* 结果 原数组:[8, 5, 9, 7, 13, 2, 4, 1] 排序之后的数组: [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13] */底层源码:

//这里仅仅分析我们这段代码执行的底层逻辑,数组不一样,底层执行的代码也可能不一样 public static void sort(int[] a) { DualPivotQuicksort.sort(a, 0, a.length - 1, null, 0, 0); } static void sort(int[] a, int left, int right, int[] work, int workBase, int workLen) { // Use Quicksort on small arrays QUICKSORT_THRESHOLD =286 if (right - left < QUICKSORT_THRESHOLD) { sort(a, left, right, true); return; } ... } private static void sort(int[] a, int left, int right, boolean leftmost) { int length = right - left + 1; // Use insertion sort on tiny arrays INSERTION_SORT_THRESHOLD=47 if (length < INSERTION_SORT_THRESHOLD) { if (leftmost) {//leftmost=true /* * 传统插入排序,最核心部分,每次遍历,确定当前位置和之前所有元素的大小顺序 */ for (int i = left, j = i; i < right; j = ++i) { int ai = a[i + 1]; while (ai < a[j]) { a[j + 1] = a[j]; if (j-- == left) { break; } } a[j + 1] = ai; } }else{ ... } return; } ... } ... } -

binarySearch方法

使用二分法查询 key 元素值在 a 数组中出现的索引,如果 a 数组不包含 key 元素值,则返回负数。调用该方法时要求数组中元素己经按升序排列,这样才能得到正确结果。

int[] num1 = {8,5,9,7,13,2,4,1}; System.out.println("原数组:" + Arrays.toString(num1)); Arrays.sort(num1); System.out.println("排序之后的数组: " + Arrays.toString(num1)); int index = Arrays.binarySearch(num1,5); System.out.println(index); /* 原数组:[8, 5, 9, 7, 13, 2, 4, 1] 排序之后的数组: [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13] 3 */底层源码

public static int binarySearch(int[] a, int key) { return binarySearch0(a, 0, a.length, key); } // Like public version, but without range checks. private static int binarySearch0(int[] a, int fromIndex, int toIndex, int key) { int low = fromIndex; int high = toIndex - 1; while (low <= high) { int mid = (low + high) >>> 1; int midVal = a[mid]; if (midVal < key) low = mid + 1; else if (midVal > key) high = mid - 1; else return mid; // key found } return -(low + 1); // key not found. }通过一个循环,先通过首位索引确定数组的中间位置的索引,判断我们要找的值是否是该值,或者比该值小,或者大。当比中间位置元素小的时候,就可以确定要找的元素在数组上半区,此时可以再对上半区元素再一分为二进行判断,直到找到那个元素为止。

冒泡排序

冒泡排序(Bubble Sort)也是一种简单直观的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢"浮"到数列的顶端。

作为最简单的排序算法之一,冒泡排序给我的感觉就像 Abandon 在单词书里出现的感觉一样,每次都在第一页第一位,所以最熟悉。冒泡排序还有一种优化算法,就是立一个 flag,当在一趟序列遍历中元素没有发生交换,则证明该序列已经有序。但这种改进对于提升性能来说并没有什么太大作用。

1. 算法步骤

比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。

对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对。这步做完后,最后的元素会是最大的数。

针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。

持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要比较。

2.动画演示

3. 什么时候最快

当输入的数据已经是正序时(都已经是正序了,我还要你冒泡排序有何用啊)。

4. 什么时候最慢

当输入的数据是反序时(写一个 for 循环反序输出数据不就行了,干嘛要用你冒泡排序呢,我是闲的吗)。

5.代码实现

int[] nums = {8,5,9,7,13,2,4,1};

System.out.println("排序之前: " + Arrays.toString(nums));

//冒泡排序

for(int i = 1; i < nums.length; i++){

for(int j = 0; j < nums.length - i; j++){

if(nums[j] > nums[j+1]){

int temp = nums[j];

nums[j] = nums[j+1];

nums[j+1] = temp;

}

}

}

System.out.println("排序之后: " + Arrays.toString(nums));

/*

排序之前: [8, 5, 9, 7, 13, 2, 4, 1]

排序之后: [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13]

*/

//优化,添加一个标志位,如果没有进行交换元素,说明数组已经是顺序,就可以直接结束循环

//冒泡排序

for(int i = 1; i < nums.length; i++){

boolean flag = true;

for(int j = 0; j < nums.length - i; j++){

if(nums[j] > nums[j+1]){

int temp = nums[j];

nums[j] = nums[j+1];

nums[j+1] = temp;

flag = false;

}

}

if(flag){

break;//没有进行交换元素,说明数组已经是顺序,直接结束循环

}

}

冒泡排序的时间复杂度是O(n^2)

稀疏数组

所谓稀疏数组,从字面上我们也可以得知,它仍然是一个数组,他的作用就是将一个对应的数组数据进行优化,比如,我们将上面的二维数组进行优化。可以节约内存空间。我们来做一个实际的演示,对稀疏数组的转化和应用来进行说明

-

背景

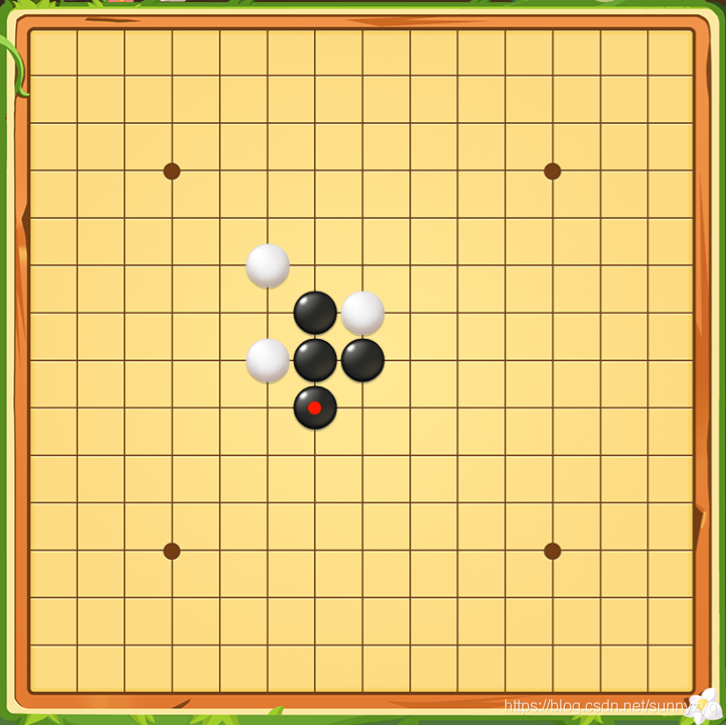

如下图所示,这里有一个 15 × 15 的棋盘,如果现在要让你通过编码的方式,让你将这盘棋局保存起来,你会怎么做呢?

面对行列数据的保存,我相信大多人第一时间都会想到用二维数组进行保存。

-

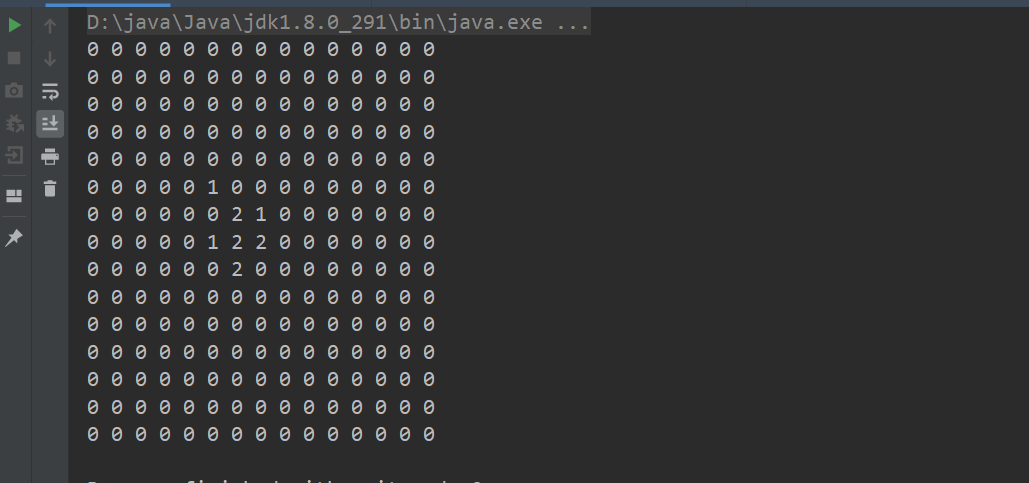

普通数组保存棋盘数据

比如,我们可以将棋盘进行抽象化,用一个 15 × 15 的二维数组来表示,然后用 0 表示空点,用 1 表示白子,用 2 表示黑子,于是就可以抽象为如下模样。

int[][] arr = new int[15][15];

//保存白棋

arr[5][5] = 1;

arr[7][5] = 1;

arr[6][7] = 1;

//保存黑棋

arr[6][6] = 2;

arr[7][6] = 2;

arr[8][6] = 2;

arr[7][7] = 2;

//输出棋盘数据

for(int i = 0; i < arr.length; i++){

for(int j = 0; j < arr[i].length; j++){

System.out.print(arr[i][j] + " ");

}

System.out.println();

}

- 普通数组的不足之处

上面,我们通过了一个最普通的方法,将棋盘数据保存在了一个二维数组中,整个数组我们用了 15 × 15(共 225)个点来保存数据,其中有 218 个点都是空的。实际来说,我们只需要将有价值的黑白子保存起来即可,因为只要我们知道黑白子数据,以及棋盘的大小,那么这 218 个空点是可以不用进行保存的。把这样没有价值的数据起来,不但会浪费存储空间的大小,如果写入到磁盘中,还会增大 IO 的读写量,影响性能,这就是用普通二维数组来表示棋盘数据的不足之处。总结使用普通数组保存棋盘数据太浪费空间

-

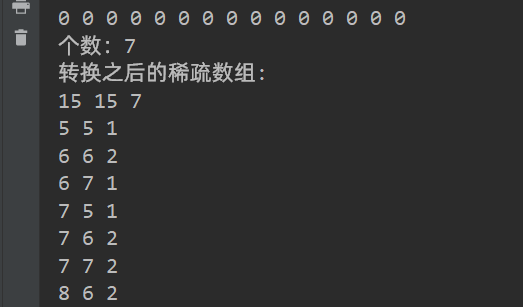

稀疏数组保存数据

这个棋盘的关键数据很少,我们只需要记录下,棋盘的行列,所有白棋的坐标,所有黑棋的坐标即可。

行 列 值 15 15 7 5 5 1 7 5 1 6 7 1 6 6 2 7 6 2 8 6 2 7 7 2 我们只需要创建一个8行3列的数组即可,这样保存的每一个数据都是有价值的,节省空间。

//将普通数组转换为稀疏数组 int valueSize = 0;//用于记录原数组中不为零值的个数 for(int i = 0; i < arr.length; i++){ for(int j = 0; j < arr[i].length; j++) { if(arr[i][j] != 0){ valueSize++; } } } //创建稀疏数组,多一行用于记录原数组的行列,不为零的个数 int[][] arr1 = new int[valueSize+1][3]; //设置原数组的行列不为零的个数 arr1[0][0] = 15; arr1[0][1] = 15; arr1[0][1] = valueSize; System.out.println("个数:" + valueSize); //遍历原数组,将不为零的值坐标和值记录下来 int countValue = 1;//用于记录每个不为零的值在稀疏数组中的行号 for(int i = 0; i < arr.length; i++){ for(int j = 0; j < arr[i].length; j++) { if(arr[i][j] != 0){ arr1[countValue][0] = i; arr1[countValue][1] = j; arr1[countValue][2] = arr[i][j]; countValue++; } } } //输出稀疏数组 System.out.println("转换之后的稀疏数组:"); for(int i = 0; i < arr1.length; i++){ for(int j = 0; j < arr1[i].length; j++){ System.out.print(arr1[i][j] + " "); } System.out.println(); }

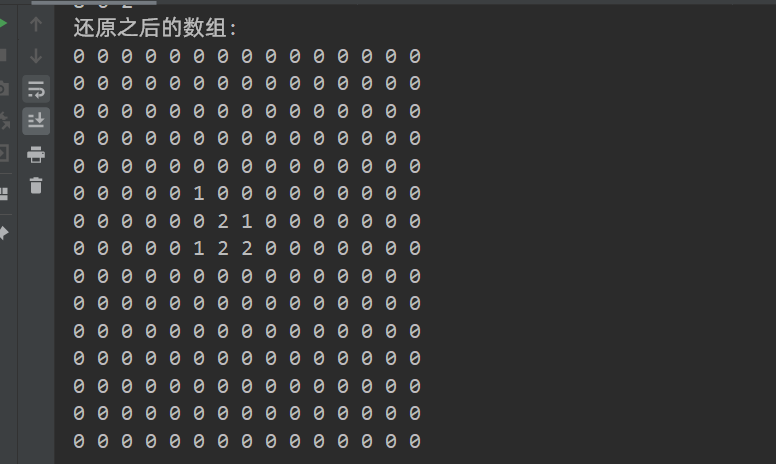

将稀疏数组还原为原数组:

//将稀疏数组还原为原数组

int[][] arr2 = new int[arr1[0][0]][arr1[0][1]];

//将白棋和黑棋数据写入

for(int i = 1; i < arr1[0][2]; i++){

arr2[arr1[i][0]][arr1[i][1]] = arr1[i][2];

}

System.out.println("还原之后的数组:");

//输出原数组

for(int i = 0; i < arr2.length; i++){

for(int j = 0; j < arr2[i].length; j++){

System.out.print(arr2[i][j] + " ");

}

System.out.println();

}

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号