详细讲述每一位2025年中国科学院院士增选候选人(地学部·第二期)

微信视频号:sph0RgSyDYV47z6

快手号:4874645212

抖音号:dy0so323fq2w

小红书号:95619019828

B站1:UID:3546863642871878

B站2:UID: 3546955410049087

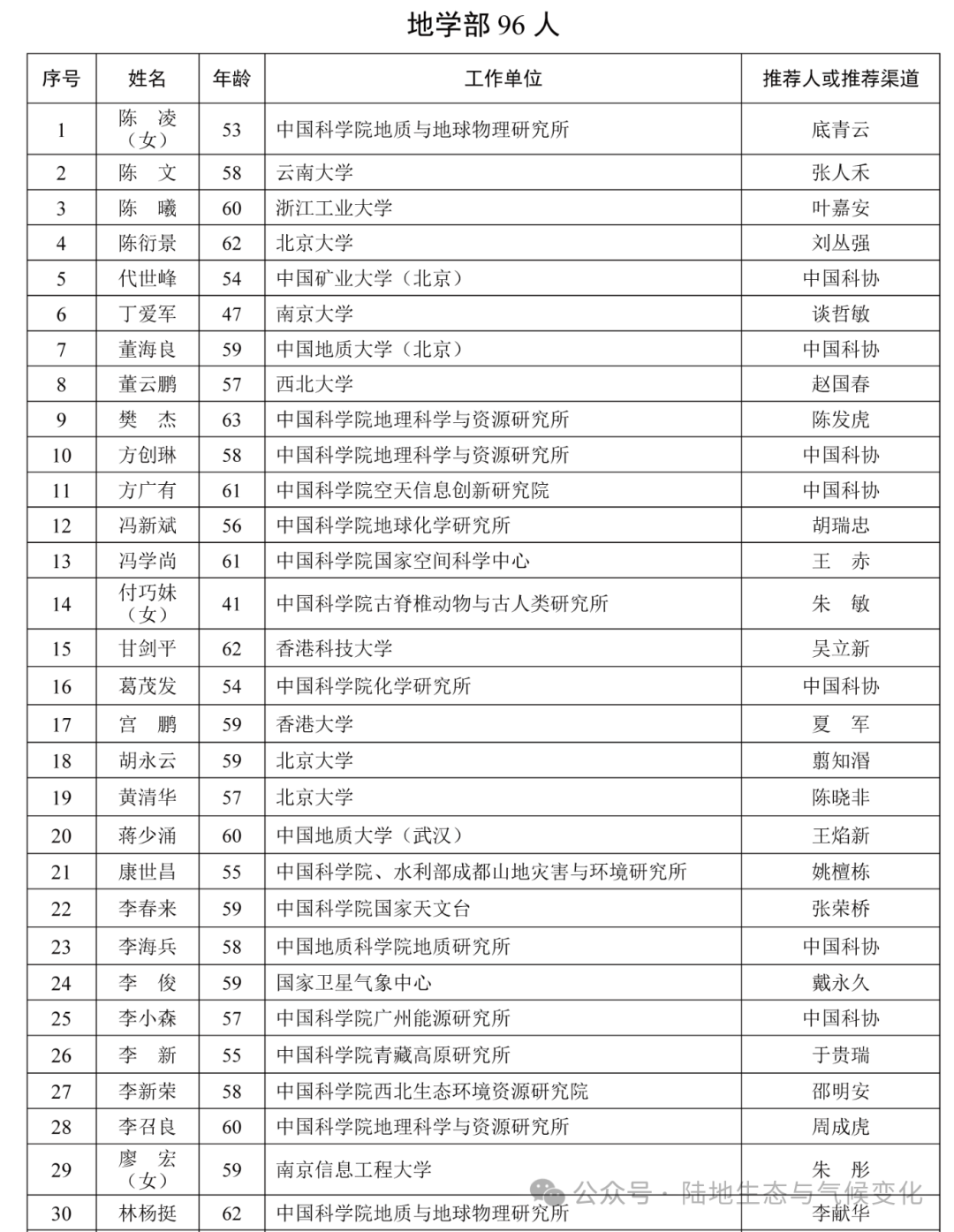

中国科学院近日公布了2025年院士增选有效候选人名单,其中地学部96人。本系列将分六期逐一介绍。本期带来第17-32位候选人的学术简历(如有错误,请指出),可自行翻阅公众号前几期查看其他候选人的学术简历,文末附完整名单。

宫鹏,59岁

工作单位:香港大学

宫教授,香港大学副校长、本科和硕士毕业于南京大学地理系,后赴加拿大滑铁卢大学攻读博士学位,并先后在约克大学和卡尔加里大学开展学术工作。1994年,他加入加州大学伯克利分校,2001年晋升为教授。2016年,他回到中国,在清华大学创立地球系统科学系并担任首任系主任,次年出任理学院院长。宫鹏教授是欧洲科学院外籍院士和国际欧亚科学院院士,也是期刊 Geographic Information Sciences(现更名为 Annals of GIS)的首任主编。他曾被聘为“未来地球”(Future Earth)的顾问,参与推动全球可持续发展,还受邀担任医学权威期刊《柳叶刀》(The Lancet)的国际专家顾问,并成为世界地球委员会成员,与国际顶尖学者共同推动人类社会的可持续目标。在学科建设和人才培养方面,宫鹏教授经验丰富、成就卓著。他是加州伯克利分校森林与环境资源研究监测中心的共同创办人,在南京大学建立了中国第一个地球系统科学研究所,并联合北京师范大学和中国科学院创建了遥感科学国家重点实验室。此外,他还在清华大学筹建中国城市研究院,带领专家团队成立清华大学万科公共卫生与健康学院。宫教授多次获得美国摄影测量与遥感学会、美国地理学家协会、《中国科学》和《科学通报》等机构的科研奖项。他培养的30余位博士生和博士后,现已在美国和中国的多所知名高校(包括加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校和清华大学)担任重要学术职位。

胡永云,59岁

工作单位:北京大学

胡永云,男,1965年出生,河南唐河人,博士学位,美国气象学会会士,北京大学博雅特聘教授、海洋研究院院长。胡永云于1986年在中山大学获学士学位;1986至1991年在北京首都机场工作;1993年在美国国家大气研究中心做访问学者;1996年于德州农工大学获硕士学位;2000年于芝加哥大学获博士学位;2002至2004年先后在华盛顿大学、哥伦比亚大学从事博士后研究;2004年回国担任北京大学物理学院教授;2009至2015年任北京大学物理学院院长助理;2010年获国家杰出青年科学基金资助;2010至2019年任北京大学大气与海洋科学系系主任;2015至2019年任北京大学物理学院副院长;2022年任北京大学海洋研究院院长;2023年当选为美国气象学会会士。胡永云主要从事现代气候、古气候和行星气候与宜居性等方面的研究。

黄清华,57岁

工作单位:北京大学

黄清华,北京大学地球与空间科学学院教授,1990年获中国科学技术大学理学学士学位,1993年获中国地震局地震研究所理学硕士学位,1999年获日本大阪大学理学博士学位,2010年度国家杰出青年科学基金获得者,2013/2014年度教育部长江学者特聘教授,2020年度国家自然科学基金创新研究群体负责人。2002年迄今在北京大学从事教学科研工作,曾在日本理化研究所(RIKEN)、瑞士联邦理工学院(ETH)、日本东京大学从事访问研究。主要从事地球电磁和地震物理研究,通过电磁算法、震电机理、统计物理及模型解释等系列研究,形成了基于电磁理论方法研究地震的系统性成果。连续入选Elsevier中国高被引学者(2020-2022)。曾获2016年度中国地球物理科技创新一等奖、2014年度全国优秀科技工作者、2002年度中国科技期刊卓越行动计划优秀主编。现兼任教育部地球物理学类教学指导委员会副主任,中国地球物理学会副理事长,中国地震学会副理事长,IUGG地震与火山电磁工作组(EMSEV)执委兼IASPEI代表,《JGR-Solid Earth》Associate Editor,《地球物理学报》副主编。

蒋少涌,60岁

工作单位:中国地质大学(武汉)

蒋少涌,男,汉族, 1964年12月出生,湖南湘潭人,1987年7月参加工作,博士,教授,博士生导师。1984年6月北京大学地质系岩矿及地化专业毕业,获学士学位;1987年6月北京大学地质系地球化学专业毕业,获硕士学位;1987年7月至1992年8月,在中国地质科学院矿床地质研究所工作,任助理研究员;1992年9月至1996年4月在英国Bristol大学地质系地球化学专业学习,获博士学位;1996年5月至1999年5月在德国马普化学研究所工作,任博士后洪堡研究员;1999年6月在南京大学工作,任教育部首批长江学者特聘教授;2013年5月起在中国地质大学(武汉)工作。长江学者特聘教授, 国家杰出青年基金获得者,科技部973项目和深地资源专项项目首席科学家。第六届国务院学位委员会地质和地球物理学科评议组成员。现任中国地质大学(武汉)校长助理,兼紧缺战略矿产资源协同创新中心主任。共发表SCI收录论文220多篇,包括《Nature》、《Geology》等国际高水平刊物。是Elsevier公布的地球和行星科学领域2014、2015、2016、2017年中国高被引学者。曾获教育部自然科学奖一等奖、第二届黄汲清青年地质科技奖,、第八届全国青年科技奖、第十四届李四光地质科学奖。

康世昌,55岁

工作单位:中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

康世昌,1969年1月出生,研究员,博士生导师,中共党员,现任所长。1992年、1995年在兰州大学先后获理学学士和硕士学位,1999年在中国科学院兰州冰川冻土研究所获理学博士学位。先后在中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、美国缅因大学第四纪与气候变化研究所、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院从事研究工作,曾担任冰冻圈科学国家重点实验室主任。2019年12月起,任中国科学院西北生态环境资源研究院副院长。国家杰出青年科学基金获得者,入选国家级领军人才计划、中国地理学会会士、中国科学院先进工作者、甘肃省“最美科技工作者”。主要从事冰冻圈与气候变化、冰芯气候环境记录、大气污染物与冰冻圈互馈作用等方面的研究。先后主持和参加国家基金委重点和面上项目、“973”计划、中国科学院战略性科技先导专项、国际合作项目等50余项,组织或参加三极(青藏高原、北极和南极)地区实地考察和定位观测50多次。获国家自然科学奖二等奖1项(排名第五)、中国科学院杰出科技成就奖(排名第三)、甘肃省自然科学奖一等奖2项(排名第一、第五)、中国科学院教育教学成果奖二等奖1项(排名第四)。现任IUGG/IACS中国委员会主席、中国科学探险协会副主席等,兼任Research in Cold and Arid Regions副主编、《冰川冻土》主编。在NC、NCC、PNAS、EST等国际学术刊物发表论文700余篇,主编专著8部,参编专著(图)12部(册)。论文和专著总被引3万余次,多次入选科睿唯安、爱思唯尔高被引作者。

李春来,59岁

工作单位:中国科学院国家天文台

李春来,中国科学院国家天文台研究员、博士生导师,现任台长助理、月球与深空探测科学应用中心主任,是我国探月工程多期任务的重要设计者与组织者之一,长期从事天体化学、月球与行星探测、比较行星学、陨石学以及空间碎片与撞击过程等研究,主持和参与了嫦娥一号至三号工程的地面应用系统设计与实施,发表论文五十余篇,出版《空间化学》《嫦娥一号全月球影像图集》等多部专著,培养研究生三十余人,先后荣获侯德封奖、中国青年科技奖、全国五一劳动奖章、国防科学技术进步奖特等奖和国家科学技术进步奖特等奖等多项重要荣誉,是推动我国月球与深空探测事业发展的核心科学家之一。

李海兵,58岁

工作单位:中国地质科学院地质研究所

李海兵,男,1966年生,博士,中国地质科学院地质研究所二级研究员、博士生导师,现任自然资源部深地动力学重点实验室主任、大陆动力学研究室主任,兼任江苏东海大陆深孔地壳活动国家野外科学观测研究站站长。1984年考入中国地质大学(武汉),1988年进入中国地质科学院地质研究所工作,历任研究实习员、助理研究员、副研究员,2001年晋升研究员,2007年起担任大陆动力学实验室主任。长期从事构造地质学研究,聚焦青藏高原巨型走滑断裂、盆山动力学及地震机制。主持汶川地震断裂带科学钻探工程,发现断层有效摩擦系数≤0.02、断裂带快速愈合等现象。承担国家科技支撑计划、国家自然科学基金重点项目等科研项目20余项。合作出版专著6部,累计发表学术论文160余篇(含SCI论文88篇)。获国家自然科学奖二等奖(2011年)、国土资源部科技成果一等奖等科技奖励。2021年获中央和国家机关五一劳动奖章,2023年被授予全国五一劳动奖章,2025年荣获全国先进工作者称号。

李俊,59岁

工作单位:国家卫星气象中心

李俊,1965年6月生,江苏省宜兴市杨巷镇坝塘村人,气象卫星遥感理论、观测专家,国际欧亚科学院院士,美国威斯康星大学空间科学和工程中心资深科学家,中国气象局国家卫星气象中心首席科学家、研究员。李俊于1983年9月—1987年7月就读于北京大学数学系,毕业后获得学士学位;1987年9月—1990年6月就读于中国科学院大气物理研究所,毕业后获得硕士学位;1990年9月—1993年1月任中国科学院大气物理研究所助理研究员;1993年2月—1995年3月在美国威斯康星大学空间科学和工程中心做访问学者;1993年9月—1996年6月就读于中国科学院大气物理研究所,毕业后获得博士学位;1996年7月—1997年6月任中国科学院大气物理研究所副研究员;1997年6月—2000年6月任美国威斯康星大学空间科学和工程中心副研究员;2000年7月—2003年6月任美国威斯康星大学空间科学和工程中心助理科学家;2003年7月—2008年6月任美国威斯康星大学空间科学和工程中心副科学家;2008年7月任美国威斯康星大学空间科学和工程中心资深科学家;2010年7月任中国气象局国家卫星气象中心首席科学家;2021年5月当选为国际欧亚科学院院士。李俊长期从事气象卫星遥感理论、定量遥感反演方法、观测数据同化、观测系统模拟和评估等研究。

李小森,57岁

工作单位:中国科学院广州能源研究所

李小森,二级研究员,博士生导师,国家技术发明二等奖获得者(第一完成人)、国家杰出青年科学基金获得者、科技部重点领域创新团队负责人、国务院政府特殊津贴专家、“广东特支计划”杰出人才、“广东特支计划”本土创新团队带头人、广东省劳动模范。主持国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目等40多项。发表论文322篇,其中SCI论文272篇,SCI他引7000多次,H指数为51。其中1篇以封面文章发表在影响因子38.532的能源领域顶级期刊Energy & Environmental Science上。连续8年入选Elsevier高被引中国学者榜单。2021年入选“全球顶尖前10万科学家”,排名11725名,石油与天然气工程学科国内学者排名第1。2016年应邀在Applied Energy上发表的一篇有关水合物开发研究的综述论文,至今SCI他引超过1000次,显示了他在国际水合物领域的重要影响力。获授权发明专利70件。获软件著作权4件。作为第一完成人获国家技术发明二等奖1项(2018)、广东省自然科学一等奖1项,广东省技术发明一等奖1项,中科院优秀导师奖5项等。培养的博士生1名获得国家优青,4名获中科院院长特别奖(中科院研究生最高奖项),2名获中科院优博等。

李新,55岁

工作单位:中国科学院青藏高原研究所

李新,1969年10月生于甘肃酒泉,研究生学历,理学博士,国家杰出青年科学基金获得者。1992年于南京大学大地海洋科学系获学士学位;1998年于中国科学院兰州冰川冻土研究所获博士学位。现任中国科学院青藏高原研究所研究员、副所长,国家青藏高原科学数据中心主任。长期从事信息地理学研究,聚焦青藏高原及周边寒旱区流域,在流域集成研究、陆面数据同化、冰冻圈遥感与信息系统研究方面取得了创新性科研成绩,包括领导实施了“黑河遥感试验”(2007-2017),被国际同行评价为“世界级的观测”、“中国内容最丰富的水文遥感试验”;发展了我国大尺度陆面数据同化系统及高分辨率的流域尺度陆面水文数据同化系统,在非线性滤波算法、多源遥感数据同化等方面取得了领先成果。获得甘肃省自然科学一等奖、甘肃省科技进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖、测绘科技进步奖一等奖、中国科学院王宽诚西部学者突出贡献奖;入选中青年科技创新领军人才、获“有突出贡献中青年专家”称号。已发表学术论文500余篇(SCI收录330+),论文总引用26000+(SCI引用14000+)。任Science Bulletin,《中国科学:地球科学》等多个国际期刊的编委。

李新荣,58岁

工作单位:中国科学院西北生态环境资源研究院

李新荣,男,出生于1966年。1990年被国家教委公派至前苏联留学,1995年在莫斯科大学生物系地植物与生态学专业获博士学位。1998年被原中科院兰州沙漠所晋升为研究员、博士生导师。长期从事干旱区生态学研究,主持973项目、国家基金委创新群体项目、中科院战略性先导科技专项等国家级和省部级项目10余项;发SCI论文100余篇,出版专著6部,获发明专利3项。在中国北方风沙危害区生态重建与恢复理论研究方面获得了重要突破;提出的不同沙区的植物固沙范式和干旱区植被建设与生态恢复模式在国家“三北防护林建设”和沙区生态恢复中得到了广泛应用。2017年被授予中科院“新时代科技报国”优秀称号。

李召良,60岁

工作单位:中国科学院地理科学与资源研究所

李召良,男,汉族,1964年10月出生于内蒙古自治区呼和浩特市清水河县,欧洲科学院院士,欧洲人文、艺术和科学院通讯院士,电气与电子工程师协会会士,美国电磁科学院会士,国家杰出青年科学基金获得者,享受国务院特殊津贴专家,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员,中国科学院地理科学与资源研究所研究员。李召良于1985年获得武汉大学遥感信息工程学院学士学位;1987年获得法国斯特拉斯堡大学硕士学位;1990年获得法国斯特拉斯堡大学博士学位;1992年10月任法国国家科研中心研究员;2002年3月被聘为法国路易·巴斯德大学博士生导师;2004年获得国家杰出青年科学基金资助;2017年11月当选为欧洲科学院院士;2021年11月当选为电气与电子工程师协会会士。

廖宏(女),59岁

工作单位:南京信息工程大学

廖宏,女,1965年9月25日出生于四川,南京信息工程大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、院长。廖宏于1982年考入北京大学地球物理系,先后获得学士、硕士学位;1989年硕士毕业后进入中国气象科学研究院工作;1995年赴美国留学;2001年获得加州理工学院环境科学与工程专业博士学位,之后留校担任博士后研究员、助理科学家;2003年至2006年担任美国橡树岭国家实验室访问科学家;2006年回到中国后,担任中国科学院大气物理研究所研究员;2008年获得国家杰出青年科学基金资助;2009年入选新世纪百千万人才工程国家级人选;2016年担任南京信息工程大学环境科学与工程学院院长。先后主持国家重点研发计划重点专项项目、科技部973项目、基金委重大研究计划重点项目和集成项目等。多次担任IPCC气候变化评估报告和《气候变化国家评估报告》相关章节的首席作者。担任世界气候研究计划、IGAC-SPARC CCMI(化学-气候模型计划)等科学指导委员会委员。主要从事大气环境和气候数值模拟研究。

林杨挺,62岁

工作单位:中国科学院地质与地球物理研究所

林杨挺,中国科学院地质与地球物理研究所研究员、国际陨石学会会士、杰青,长期从事陨石学和行星科学研究。现任中国空间科学学会副理事长,载人航天工程空间科学与应用领域月球与行星科学专家组首席科学家,行星探测工程领域科学家。主要研究领域包括小行星与太阳系的形成、火星陨石与火星地质演化、月球科学等。建立了我国第一个纳米离子探针实验室,组织开展了南极陨石的野外搜寻和研究,推动了我国陨石学和行星科学的发展。

刘大锰,59岁

工作单位:中国地质大学(北京)

刘大锰,男,湖南桃源人,教授,博士生导师。1994年6月至今在中国地质大学(北京)工作,现任中国地质大学(北京)副校长,主要从事煤层气地质理论与评价技术方面的研究工作,创新性提出了中-高煤阶煤层气地质与开发一体化新思路,实现了煤层气勘探开发新突破。主持完成国家及省部级课题50余项,发表SCI论文130余篇,出版专著6部。荣获国家科技进步二等奖1项,部级科技进步一等奖3项和二等奖2项,北京市高等教育教学成果奖2项。

刘静(女),55岁

工作单位:天津大学

刘静 ,天津大学讲席教授,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者(2012)。1991 年毕业于南京大学地球科学系,1994 年获中国地震局地质所硕士学位, 2003 年获美国加州理工学院地质学博士,2003-2005 年法国地球物理研究院开展博士后工作。从事活动构造、地震地质、古地震与构造地貌学研究,以地震科学前沿和国家防震减灾需求为导向,在瞬时大地震破裂、万年时间尺度古地震复发以及百万年时间尺度构造地貌演化等方面取得了系统的创新成果,揭示了断层三维几何结构控制地震破裂特征的新机制,建立了强震周期复发行为模型,揭示了构造和气候塑造青藏高原地貌的过程和机理,为提高减灾实效提供了科学依据和数据基础。在Science、AGU Advances等刊物发表论文199篇,其中SCI论文118篇(第一/通讯作者论文46篇),出版专著2部;论文共被引用11373次(WOS 7027次,CNKI 4346次 ),Web of Science高被引论文4篇,进入斯坦福全球前2%顶尖科学家名单。曾获中国地震学会自然科学奖一等奖、四川省科学技术进步一等奖、中国地震局防震减灾科技成果一等奖。兼任Journal of Geophysical Research、Geomorphology和《地震地质》副主编,以及《科学通报》和《中国科学》等国内外10本学术期刊的编委,美国地球物理学会年会执行委员会和Science for Solutions奖评选委员会委员。作为中国地震预报评审委员会和中国地震局科技委委员,深度参与全国地震预报业务和年度重点危险区确定,服务国家地震安全事业。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

微信视频号:sph0RgSyDYV47z6

快手号:4874645212

抖音号:dy0so323fq2w

小红书号:95619019828

B站1:UID:3546863642871878

B站2:UID: 3546955410049087

参考文献链接

人工智能芯片与自动驾驶

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号