RoboMaster10周年,需要更多的“车库少年”和“未来工程师”

中国机器人圈最近正经历着冰火两重天:一边是机器人产业热火朝天,一边是机器人比赛整体降级。

对比蒙太奇的场景正在发生——宇树二上春晚、机器人马拉松片段铺天盖地、王兴兴稚晖君机器少年梦的故事刷屏,机器人从梦想被拉近现实,妇孺皆知街谈巷议。

但被机器人圈称为机器人摇篮的两大赛事:萝卜坑和萝卜马,却悄悄地从2022年开始不再有相关部门的指导背书(“被降级”)。

RoboCon:简称RC,外号萝卜坑。国际性大学生机器人竞赛,由亚洲-太平洋广播电视联盟发起,2002年引入中国; RoboMaster:简称RM,外号萝卜马。由大疆创新发起的全球性机器人竞技与学术交流比赛,于2015年启动。

“缺少相关部门的认可,等于是在大学里被降级了,RC/RM在学校中的影响力受到极大影响。”

一位RM指导老师表示,最直接的结果就是比赛经费进一步被削减,队伍招新也变得更加困难。因为学校更倾向于将资源投入到更具“性价比”的赛事上。

“那些拥有中央机构指导资格的赛事,如教育部、共青团中央等举办的赛事,评级更靠前,获奖是在“为校增光”,甚至是一种“政绩”。校领导更愿意支持这些赛事,学生们也更愿意参加,因为“不仅能获奖,还能加分、保研。”

比如,某个被戏称为“国家级PPT比赛”的赛事,因其参与门槛更低、受众面更广、名气更大且与社会互动性更强,长期受到学校和学生的青睐。

相反,RCRM其实更类似精英教育,人均投入大,受众面窄。据某赛事组委会老师的不完全统计,“PPT比赛的人均经费一般不超过500元,但机器人比赛每个学生的经费动辄上万元”。

一直以来,各校在RC/RM比赛原本的经费投入就并不高,诸如北科大、哈工大这类很重视该赛事的学校年投入也就在15-35万之间。但现在就更少了。

如今,RCRM等比赛的降级,或将直接影响如火如荼的机器人产业。

1 RC/RMer撑起了中国机器人产业的半壁江山

今年是RoboMaster比赛第十个年头,全国有超过200+支RM战队;而RoboCon比赛也依旧有80+支战队。按每个学校只能有一支代表队的原则,两大赛事对中国所有有工学院的院校的覆盖率相当高。

与此同时,伴随着中国机器人产业兴起的短短二十年,RC/RM赛事的参赛者们几乎撑起了中国机器人产业(包括泛机器人产业,比如消费电子、智能硬件)领域的半壁江山。

大疆就是案例之一:创始人汪滔既是RC的参赛者,创办大疆后又发起了RM赛事。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

2016RM夏令营 :很多人都有了不错的成绩。by:稀荻

据RC组委会的统计:截止到2024年,参赛人员累计创办企业160家,创业人数约600人。而据FHF社员的背景信息统计,超过70%的硬件科技公司有RMRC背景的核心成员,接近100%的硬件创业公司创始成员在校期间至少参加过某一个技术竞技类比赛。

除此以外,RC/RM参赛者也是众多硬件科技公司的招聘重点。

“这已经是公开的秘密了,前几年RC总决赛,各大明星创始人纷纷来现场宴请同学们。”一位头部机器人公司的HR更表示,“应届生招聘,打过RC/RM比赛的会优先考虑。”

尤其是各大队长和主力那批学生,往往都被各校“学长们”早早“预定”。

在大学生就业难的当下,为什么RC/RM的学生还如此受欢迎?

因为它们是纯粹的技术竞赛,涉及机械、电控、算法......等多学科协同,对技术的广度和深度要求都很高。

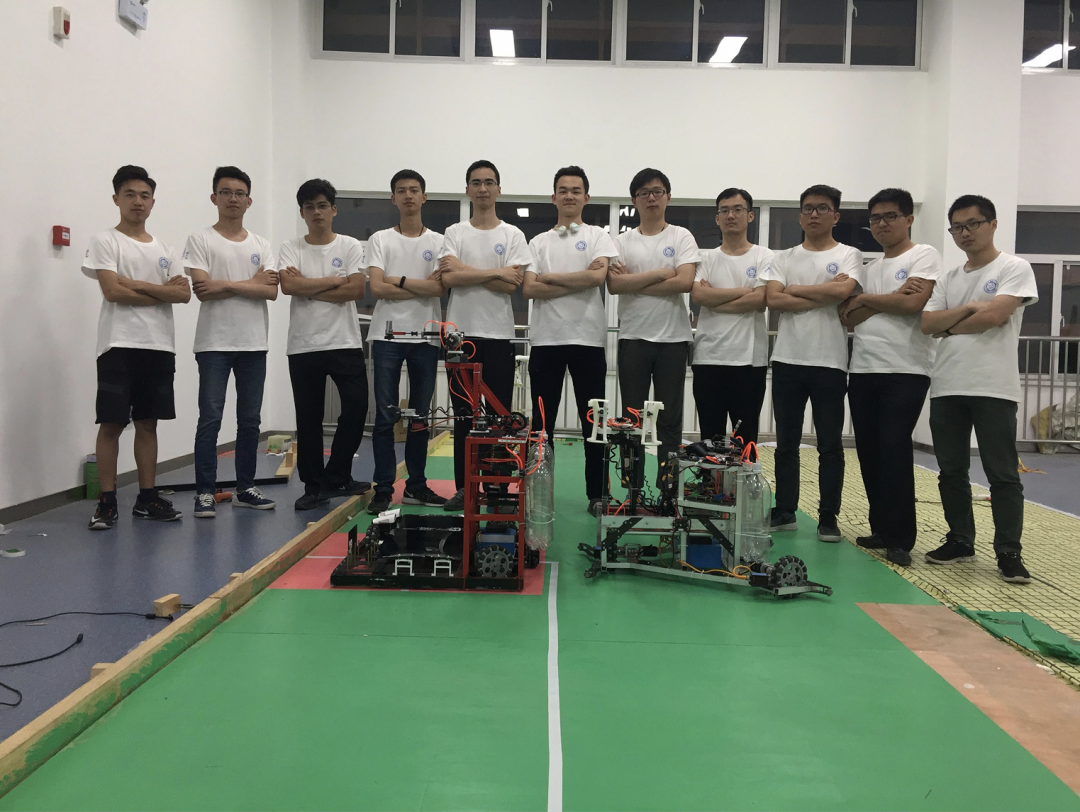

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

2018,中科大队,那时候还没有队名。by:UV

比赛中纯粹“靠实力说话!”“机器人能干过对方,你就牛逼,干不过,你就是垃圾。”“非常血腥残暴,结果是很直观的,掺不得一点假。”

另一位参赛者毫不客气:“PPT比赛就纯扯蛋,在办公室里吹空调搞答辩就能拿分,没有任何实际价值”。“背靠院士导师的项目总能得高分,标准非常不公正。”

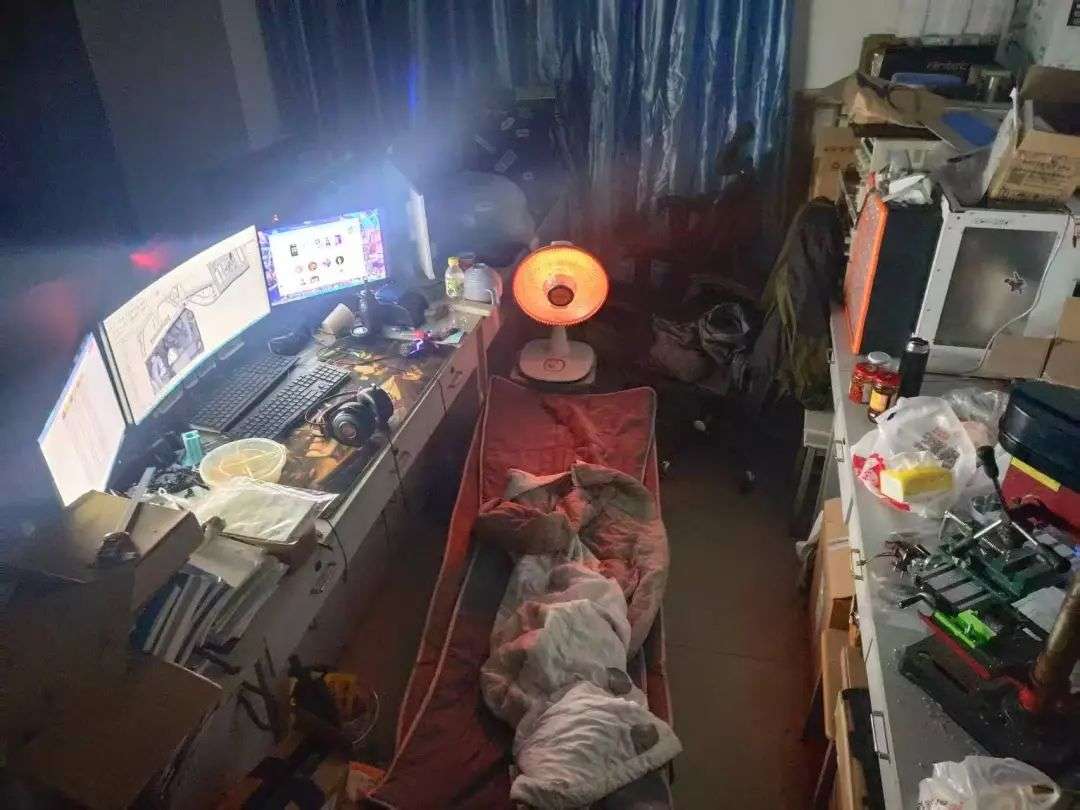

RC/RM需要学生们花大量时间去想策略和创新点,打螺丝调设备,跑场地做测试。“参加过RCRM的小伙伴们,都特别能熬夜”。

而且许多团队为了参赛,没有场地就租车库备赛,没有钱就接外包。技术指导、项目管理、后勤保障、赞助外联,团队紧密地分工协作,对团队作战能力要求很高。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

日夜打比赛,醒了就干,累了就睡。by:小胖

“一群人一起做产品,然后用你亲手做的产品干掉对手,或者被对手干掉!堪比创业。”

这种赛事里厮杀下来的学生们自然更加适应硬件科技公司。

很多高校老师和用人单位的反馈很直观:“多数学生很难接触到这种复杂的项目。打比赛和不打比赛的学生,在很多方面有着明显的差距,比如分工协作与沟通,技术能力等等。”

“学生打比赛的过程,跟公司产品研发的过程很类似。”中国目前的高等教育机制缺乏对学生工程实践能力培养。

一个尴尬的现象:每年都有大量的理工科应届毕业生,科技公司也有很多技术岗位空缺,但前者的能力和后者需求是不匹配的,导致“应届生找不到工作,公司也招不到人”。科技公司还是得从竞争对手那边花大价钱挖人,搞各种挖角商战,没人愿意培养应届生。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

2018年,赛前呼声也是比赛的重要部分。by:明伟

“RC/RM实际上补充了中国学生工程实践缺失的一环。很多高校,不论是老师还是学生,都缺乏工程项目经验。RC/RM以比赛的形式开辟了培养学生工程化能力的新路径。”

除了硬实力,更关键的还有软实力。

“大学生各种各样的选择太多了。RCRM其实性价比并不高,费时费力,还不一定能出成绩。能坚持下来的学生,无论能力差异,自驱力都是非常强的。”

“这群人能够为了一个目标心无旁骛地付出,有团队意识,有牺牲精神。每个人都身兼数职,非常契合硬件创业公司的阶段和文化。”“打比赛的同学身上有一种不气馁的精气神,即使遇上强队被吊打,也顽强拼搏。”

中国目前的应试教育体制,更多在引导学生将精力放在了刷GPA、保研/考研/考公上。“唯成绩论”也会导致学生过度追求自身的应试成绩,而忽视与他人的配合,从而培养出一批精致利己主义者,他们不仅缺乏工程实践经验,也缺失合作共赢的意识。

独行虽疾,众行更远。机器人产业显然需要具备工程化经验,且有自驱力、勇敢、热爱、合作精神的人才。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

突然闯入机器人世界,2021年邹城RC决赛现场。by:露西

“资源涌向哪里,学校和学生就往哪个方向上靠。”一位高校教师表示,机器人是一个复合学科,并不是一个独立专业。

而另一位高校工作中则表示,机器人教育其实是“精英教育”,因为其对资金和资源的要求都很高,很难做到普适性。因此大部分学校是没有能力给予太多资源投入的,反而靠RCRM寥寥几个比赛,支棱起机器人在学生群体中的热度。

有FHF伙伴表示,RCRM对中国机器人产业的贡献远远不止人才培养。“因为RCRM比赛,很多高校成立了各种机器人社团,辐射了更多学生群体。”

这种机器人爱好的培养是很重要的,他们为机器人产业奠定了“消费者”群体。“美国机器人和航模发烧友市场之所以那么大,跟50-60年代美国梦下的影视文化有很大关系。爷爷带着孙子玩,社区自组织特别多。”“机器人是一个有门槛的爱好,不像cosplay,换个衣服化个妆就能玩。”

RCRM为机器人文化生态的构建和传播都起到了很好的助力。

“真正要发展机器人产业,就应该先在教育资源上有方向倾斜,才能培养更多的未来工程师。产业上的大水漫灌解不了源头的渴。”

一边呼吁大力发展机器人产业;一边工科教育却力不从心。高等教育过分倚重传统学术培养,强调GPA强调paper强调“帽子”。而职业教育培养下的另一批学生,则受限于更加稀薄的教育资源,更难培养合格的工程师。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

后场候场。by:华南虎

如果中国在从制造大国向制造强国的跃迁中,缺少了大量有研发精神、创新精神、工程经验、团队精神的人才作为支撑,转型将举步维艰。中国确实有强大的工程师红利,但这不代表拥有适合未来产业的未来工程师红利。

2 一两个比赛撑不起人才储备,中国机器人产业的路还很长

话说回来,这么好的两个赛事为什么会发展受阻?

“被降级”的原因我们不得而知,但RC/RM确实存在固有的问题。

“RC每年的规则都在变,关键是变动这些规则没有对应的缘由。为什么定这个主题,能培养学生的什么能力,都是不清楚的。”

一名RC指导老师批评道,RC的有些选题与市场脱钩,也一直没有形成有效的能力评估机制,学生在粗糙的规则制度下备赛,学习效果有限。除此之外,RC比赛强队垄断的现象也较为明显。

“电科为什么那么强?因为投钱投人还有多年积累。”一位RCer表示,一些强队长期参赛积累了大量专利和技术成果,这也就导致RC基本上是那几家“传统豪门”垄断奖项,其他学校则扮演“绿叶”的角色。

但其实这些技术成果是高度依赖团队经营传承,评估标准局限于团队内部技术积累,而非行业通用规范,实际是另一种的“产学研”脱钩。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

公认的老牌强队电科。by:Joy

有大疆作为实际载体的RM,某种程度上也为大疆承担着筛选人才的作用。因此,RM组委会的赛事规则制定更加细腻。同时,RM也更注重技术带来的对抗性,每年都会有一些黑马凭借创新黑科技杀出,贡献非常精彩的比赛。

但也有不少老队员们认为RM比赛越来越商业化娱乐化,缺乏像RC那样的从0-1探索过程。而且近几年比赛队伍越来越“炫技”,背离了RM培养学生工程实践能力的初衷。

“一些战队为了博眼球,过于追求‘标新立异’而忽略了系统化、工程化能力。”一位指导老师批评道,这种动机和RM的初心相悖。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

首师大pie(女生多得让人妒忌)。by:创队的聪

两个赛事还都存在一些共同的问题。

比如竞赛评估单一化与过程不透明的问题。竞赛的目标就是在短期内的技术对抗,评价标准只有胜负。备赛过程(如机械迭代、算法优化)通常仅在团队内部可见,外部难以量化评估。

但真正的工程教育则强调能力的达成,要求实践课程有明确的支撑矩阵,要求评估体系可追溯。所以,竞赛本就是“第二课堂”,应该与“第一课堂”进行融合,而不是完全替代工程教育。

又比如RC/RM过分强调胜负的结果导向,导致学生们容易“唯技术论”“自视甚高”。看不起那些不打比赛的同学,甚至看不起专业老师,认为学术研究全是掉书袋子。事实上造成了某种程度上的割裂与对立。

“打RC/RM比赛就是要比那些打PPT比赛的人更强”,这种傲慢与偏见往往又让人走向另一个极端。

一位高校老师提到,在强调工程实践同时,也要同时尊重科学精神,尊重学术研究和技术驱动型创新。学生们还应该多多学习人文社科,让自己有一双发现美的眼睛。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

赛中检修。by:德峥

诚如一个优秀的公司,需要产品经理、设计师、工程师、营销、财务管理、人力资源等多方面多要素人才。过分偏执的工程师思维又会陷入另一种狭隘。

而各个战队因为学校、指导老师和老队员等个体问题,带来的霸凌、PUA、学生官僚化等现象,在此就不展开了。

除了赛事机制,组委会也存在很多问题。

“RC组委会一直是由北科大一些老师在兼职,它类似NGO的定位非常考验组委会的号召力、执行力和格局。”

与央视解除合作后,前两年又结束了和山东邹城的合作,目前还在继续漂泊。起源于日本电视台节目的RC,本身就依托于日本机器人行业发展,目前与中国机器人行业的发展就没有融合得非常好。而宗光华老师的离世对RC赛事更蒙上了一层阴影。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

宗老师和陆老师一直在为RC以及中国机器人人才培养奔走努力,坑友们永远感谢他们的无私奉献。

“RM在大疆内部也面临各种改革,很多部门主力都陆续离开了。”

作为一家公司的业务BU,它的立场本来就无法脱离企业本身利益最大化的需求。大几百人支撑小几亿营收,在其他公司看来让人眼红,“但是在DJI内部这叫人效低下”。何况,如今的大疆,不再那么需要一个赛事来帮它拓名气了。

内部发展的限制势必拖累赛事本身的发展。其实除了RM,其实还有很多很多类似的比赛由企业发起/主办。但企业总是受制于盈利属性,况且大部分企业还仅仅想在RM“薅羊毛”,“别人种树我乘凉”。而独立运作的赛事又往往类似RC,NGO经营难度甚至高过企业。

至于呼吁政府主导赛事组织,大家更是“别了别了,DDDD…”。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

沈阳建筑大学简锋机器人战队。by:敬轩队长

市面上有很多夸RCRM的声音,也有很多企业是机器人赛事人才的获益者,甚至中国泛机器人产业的发展都应该给机器人比赛颁奖。但是从人才培养到产业发展,终究还未形成整体凝力,没有形成一套良好的机制。

诚如一个国家的一个新兴产业背后,其实是政策、人才、产业资源等多种要素的巧妙融合。需要教育界、产业界、政府、民间各方的支持,需要敢于为教育改革、产业发展,四处奔走、摇旗呐喊的意见领袖。单单靠一两个比赛是撑不起来的,中国的机器人产业还有很长的路要走。

3 因热爱而坚持,因坚持而伟大

很有意思的是,面对“被降级”,身为主角的RC/RMer反而并不烦恼焦虑。

“人少点挺好,很多意志不坚定的为了混综测的人现在更不会来了。”

“毕业这几年,我们几个老队员还常工资贴补队里了,每年帮师弟们买上万块的物资。那些更老师兄们也都很热心,时常回队里帮忙指导,缺啥就大家捐一下。”

“训练场地确实很难找,我们找院里学校四处化缘,最近拿下了一层楼的支持哈哈。”

“我们虽然还是个小破创业公司,但我们也一直在赞助几个战队。这班孩子他们值得。”“苦点挺好的,待遇太好了,反而成温室花朵。我们当年就苦得很,做硬件本来就苦得很。”

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

东华大学polymaker伙伴们备赛中。by:元庆

他们本就不冲着名利来,在他们身上洋溢着是对机器人本身最纯粹的热爱。

热爱,是一种很有魔力的能量。一个有趣的现象:RC/RM中不乏许多学校排名很一般的“最强战队”。比如桂林电子科技大学,普通三线的双非,却是RM比赛的常青树。

“以弱胜强”的案例在RCRM史上并不少见。在早期某次比赛中,清华还输给了一个普通学校,后面再不参赛。

一名参赛学生表示,RCRM给予那些高考成绩不那么好、背景不那么好的学生,和名校学生竞争的机会,并发现“原来我可以,原来我们并不差”。“激发学生内心的热爱,果然是教育最有效路径。”

“如果是走正常的招聘流程,我的简历在学历(学校)这关就被卡死了。打比赛让我获得了直通的机会。”一名在某顶级无人机公司工作的RMer表示。“RM改变了我的人生轨迹”。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

信心比黄金重要,热爱激发巨大潜能。中国的机器人产业,乃至全球硬件创新,都需要这批敢想敢干充满激情与热爱的年轻人。他们今天是车库里的少年,明天是未来推动人类科技进步的工程师。

参考文献链接

人工智能芯片与自动驾驶

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号