高并发系统设计(十六):【系统架构】一体化架构的痛点和服务化架构的优势

常见的中型服务架构

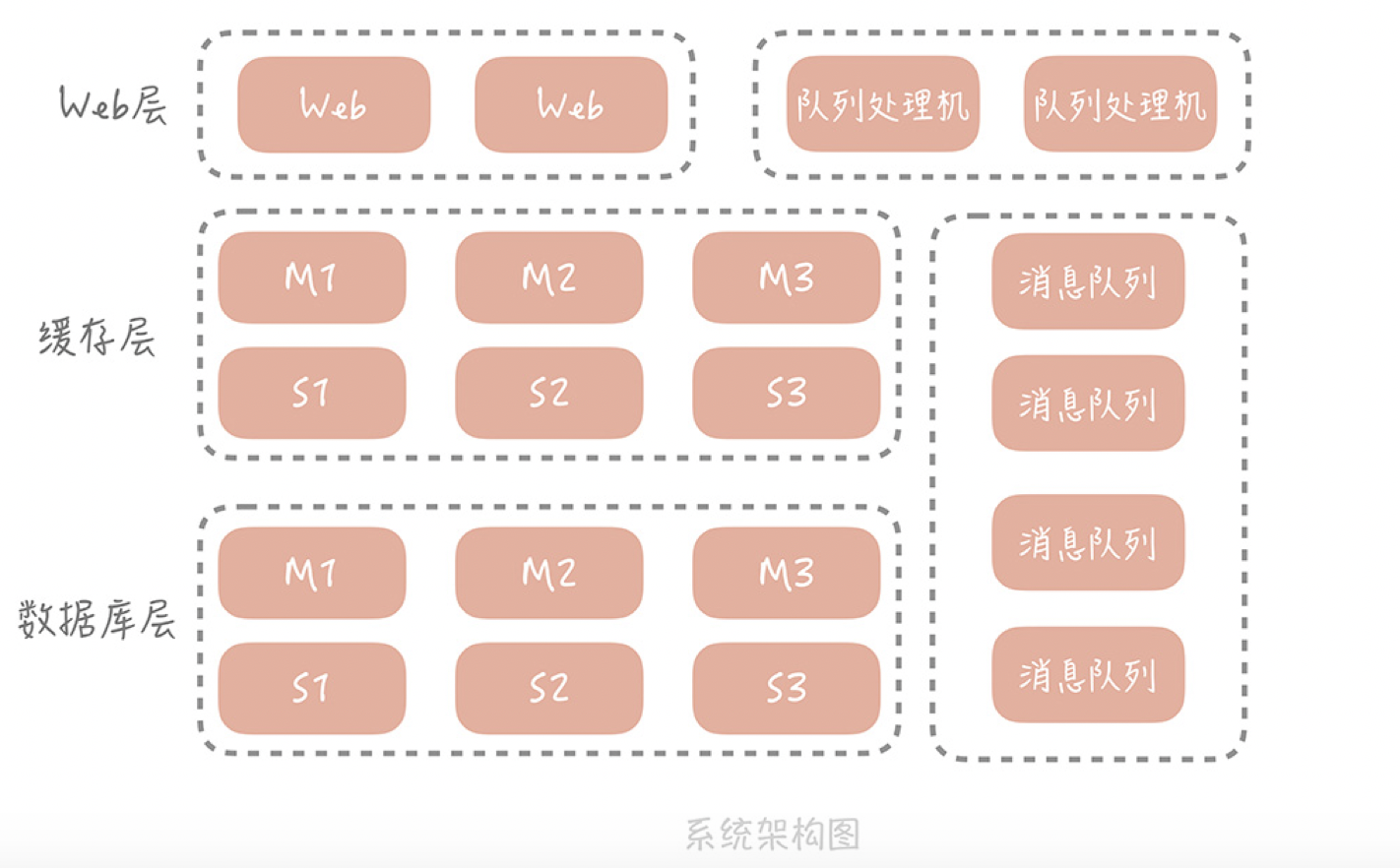

目前来看,工程的部署方式还是采用一体化架构,也就是说所有的功能模块,比方说电商系统中的订单模块、用户模块、支付模块、物流模块等等,都被打包到一个大的Web工程中,然后部署在应用服务器上。

一体化架构的痛点

先来回想一下,当初为什么选用了一体化架构。

在电商项目刚刚启动的时候,只是希望能够尽量快地将项目搭建起来,方便将产品更早地投放市场,快速完成验证。

在系统开发的初期,这种架构确实给你的开发运维,带来了很大的便捷,主要体现在:

- 开发简单直接,代码和项目集中式管理;

- 只需要维护一个工程,节省维护系统运行的人力成本;

- 排查问题的时候,只需要排查这个应用进程就可以了,目标性强。

但随着功能越来越复杂,开发团队规模越来越大,你慢慢感受到了一体化架构的一些缺陷,这主要体现在以下几个方面。

第一点,在技术层面上,数据库连接数可能成为系统的瓶颈。

数据库的连接是比较重的一类资源,不仅连接过程比较耗时,而且连接MySQL的客户端数量有限制,最多可以设置为16384(在实际的项目中,可以依据实际业务来调整)。

这个数字看着很大,但是因为你的系统是按照一体化架构部署的,在部署结构上没有分层,应用服务器直接连接数据库,那么当前端请求量增加,部署的应用服务器扩容,数据库的连接数也会大增,给你举个例子。

不仅要支撑来自客户端的外网流量,还要部署单独的应用服务,支撑来自其它部门的内网调用,也要部署队列处理机,处理来自消息队列的消息,这些服务也都是与数据库直接连接的,林林总总加起来,在高峰期的时候,数据库的连接数也不小。

所以,一旦遇到一些大的运营推广活动,服务器就要扩容,数据库连接数也随之增加,基本上就会处在最大连接数的边缘。这就像一颗定时炸弹,随时都会影响服务的稳定。

第二点,一体化架构增加了研发的成本,抑制了研发效率的提升。

《人月神话》中曾经提到:一个团队内部沟通成本,和人员数量n有关,约等于n(n-1)/2,也就是说随着团队人员的增加,沟通的成本呈指数级增长,一个100人的团队,需要沟通的渠道大概是100(100-1)/2 = 4950。那么为了减少沟通成本,我们一般会把团队拆分成若干个小团队,每个小团队5~7人,负责一部分功能模块的开发和维护。

比方说,垂直电商系统团队就会被拆分为用户组、订单组、支付组、商品组等等。当如此多的小团队共同维护一套代码,和一个系统时,在配合时就会出现问题。

不同的团队之间沟通少,假如一个团队需要一个发送短信的功能,那么有的研发同学会认为最快的方式,不是询问其他团队是否有现成的,而是自己写一套,但是这种想法是不合适的,这样一来就会造成功能服务的重复开发。

由于代码部署在一起,每个人都向同一个代码库提交代码,代码冲突无法避免;同时,功能之间耦合严重,可能只是更改了很小的逻辑,却导致其它功能不可用,从而在测试时需要对整体功能回归,延长了交付时间。

模块之间互相依赖,一个小团队中的成员犯了一个错误,就可能会影响到,其它团队维护的服务,对于整体系统稳定性影响很大。

第三点,一体化架构对于系统的运维也会有很大的影响。

想象一下,在项目初期,代码可能只有几千行,构建一次只需要一分钟,那可以很敏捷灵活地频繁上线变更修复问题。但是当你的系统扩充到几十万行,甚至上百万行代码的时候,一次构建的过程,包括编译、单元测试、打包和上传到正式环境,花费的时间可能达到十几分钟,并且,任何小的修改,都需要构建整个项目,上线变更的过程非常不灵活。

而这些问题,都可以通过微服务化拆分来解决。

如何使用微服务化解决这些痛点

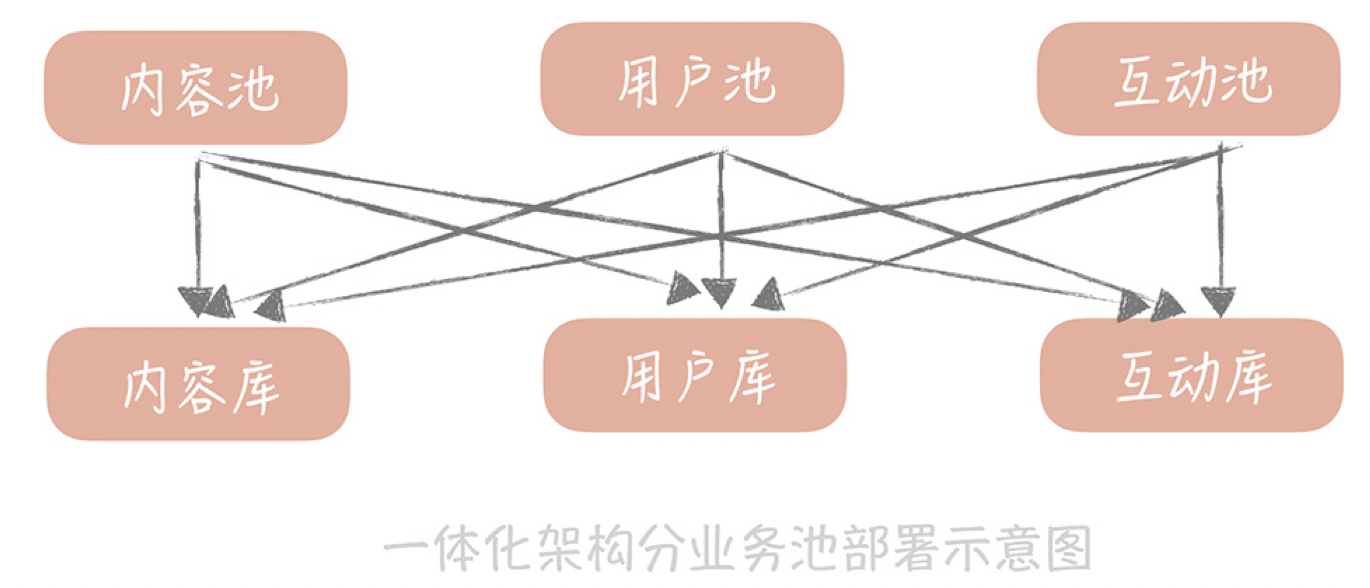

项目的一体化的架构,数据库已经做了垂直分库,分出了用户库、内容库和互动库,并且已经将工程拆分了业务池,拆分成了用户池、内容池和互动池。当前端的请求量越来越大时,无论哪个业务池子,用户模块都是请求量最大的模块儿,用户库也是请求量最大的数据库。这很好理解,无论是内容还是互动,都会查询用户库获取用户数据,所以,即使做了业务池的拆分,但实际上,每一个业务池子都需要连接用户库,并且请求量都很大,这就造成了用户库的连接数比其它都要多一些,容易成为系统的瓶颈。

怎么解决这个问题呢?

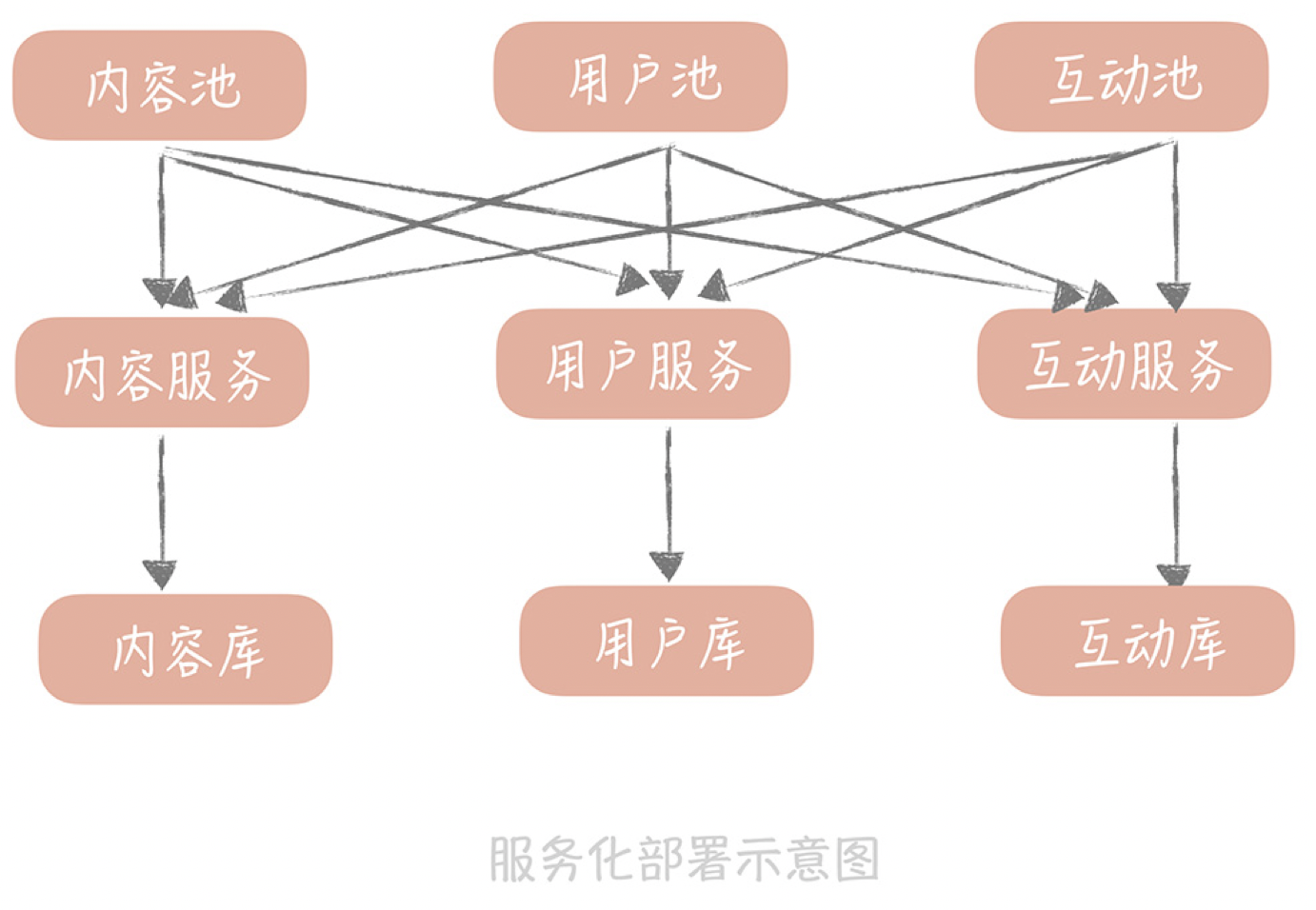

其实,可以把与用户相关的逻辑,部署成一个单独的服务,其它无论是用户池、内容池还是互动池,都连接这个服务来获取和更改用户信息,那么也就是说,只有这个服务可以连接用户库,其它的业务池都不直连用户库获取数据。

由于这个服务只处理和用户相关的逻辑,所以,不需要部署太多的实例就可以承担流量,这样就可以有效地控制用户库的连接数,提升了系统的可扩展性。那么如此一来,也可以将内容和互动相关的逻辑,都独立出来,形成内容服务和互动服务,这样,我们就通过按照业务做横向拆分的方式,解决了数据库层面的扩展性问题。

再比如,做社区业务的时候,会有多个模块需要使用地理位置服务,将IP信息或者经纬度信息,转换为城市信息。比如,推荐内容的时候,可以结合用户的城市信息,做附近内容的推荐;展示内容信息的时候,也需要展示城市信息等等。

那么,如果每一个模块都实现这么一套逻辑就会导致代码不够重用。因此可以把将IP信息或者经纬度信息,转换为城市信息,包装成单独的服务供其它模块调用,也就是可以将与业务无关的公用服务抽取出来,下沉成单独的服务。

按照以上两种拆分方式将系统拆分之后,每一个服务的功能内聚,维护人员职责明确,增加了新的功能只需要测试自己的服务就可以了,而一旦服务出了问题,也可以通过服务熔断、降级的方式减少对于其他服务的影响。

另外,由于每个服务都只是原有系统的子集,代码行数相比原有系统要小很多,构建速度上也会有比较大的提升。

解决的痛点

- 系统中,使用的资源出现扩展性问题,尤其是数据库的连接数出现瓶颈;

- 大团队共同维护一套代码,带来研发效率的降低,和研发成本的提升;

- 系统部署成本越来越高。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号