项目章程缺乏标准化会造成哪些问题

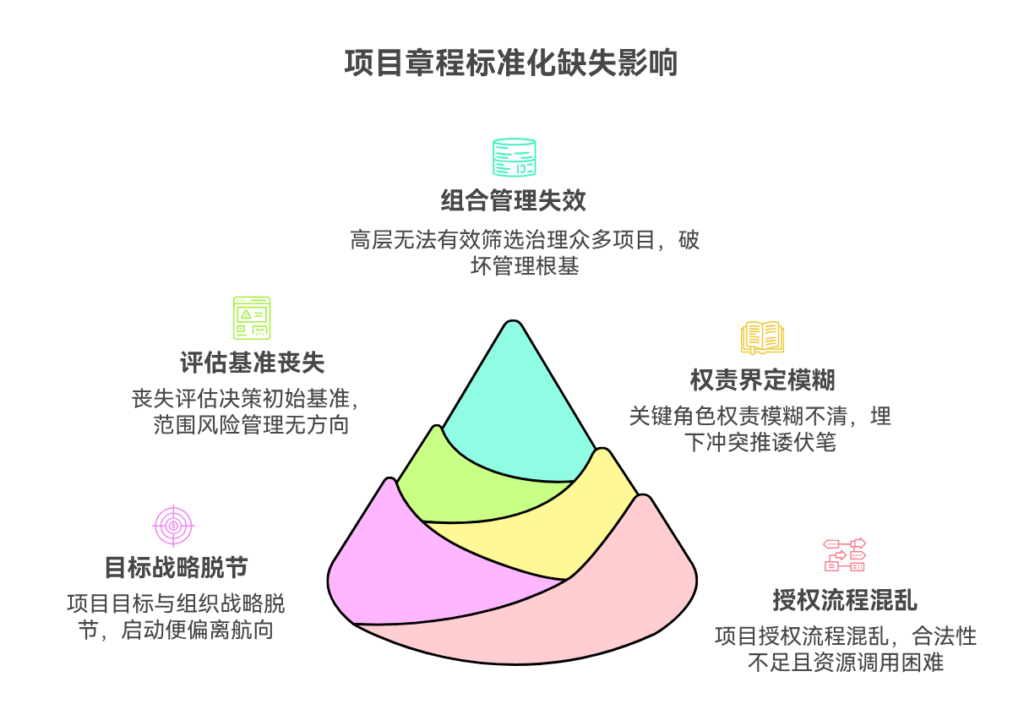

项目章程缺乏标准化,会从项目的“准生”阶段就注入混乱的基因,引发一系列连锁负面反应,最终显著增加项目失败的风险。这主要体现在,它会导致项目授权流程混乱,使得项目合法性不足且资源调用困难、它会造成项目目标与组织战略的脱节,让项目从启动便偏离航向、还会引发关键角色权责的模糊不清,为项目过程中的冲突与推诿埋下伏笔、同时,它让项目丧失了评估与决策的初始基准,使得范围蔓延和风险管理无的放矢、最终,在组织层面,它将摧毁项目组合管理的根基,使高层无法对众多项目进行有效的筛选与治理。 缺乏标准化的项目章程,本质上是组织对项目管理体系的漠视,它让每个项目的启动都变成了一次充满不确定性的“即兴发挥”,而非一套严谨、可复制的成功范式。

项目管理协会(PMI)在其权威的《PMBOK®指南》中,将制定项目章程视为启动过程组的第一个、也是至关重要的一个过程。这绝非偶然。项目章程是项目的“出生证明”和正式的“授权书”。管理学思想家哈罗德·科兹纳曾指出:“糟糕的计划是导致项目失败的常见原因,而许多糟糕的计划源于一个同样糟糕或根本不存在的项目章程。” 当一个组织允许项目在没有统一、规范的章程下启动时,就等于默许了混乱的存在。这种混乱会从授权、目标、权责、决策到治理等各个层面,系统性地侵蚀项目的健康度,使得后续无论采用多么先进的管理工具和方法,都可能因为根基不稳而功亏一篑。

一、项目章程的本质:项目的“出生证明”与“授权书”

要理解缺乏标准化的危害,我们必须首先回归本源,深刻理解项目章程的本质及其不可替代的作用。项目章程(Project Charter)是一份由项目发起人或发起组织发布的,正式批准项目成立,并授予项目经理动用组织资源的权力的文件。它不是一份详尽的项目计划,而是一份高层次的、纲领性的文件,其核心作用在于为项目“验明正身”,并赋予其合法地位。

项目章程是项目的“出生证明”。 正如每个人都有唯一的身份证明一样,项目章程宣告了一个新项目的正式诞生。它清晰地阐述了项目的缘起——为什么要启动这个项目?它要解决什么商业问题?它将带来什么价值?这份文件将一个模糊的“想法”或“提议”,转化为一个被组织正式认可、有名有姓的“项目”。它为所有利益相关者提供了一个关于项目最核心要素的共同理解起点,确保大家从第一天起,谈论的就是同一个“孩子”。缺乏这份正式的“出生证明”,项目就可能名不正言不顺,甚至出现多个团队都在做着类似但又互相不知道的“黑项目”,造成资源的巨大浪费。

更重要的是,项目章程是授予项目经理权力的“授权书”。 这是项目章程最核心、最不可或缺的功能之一。在矩阵式或职能式组织中,项目经理往往并不直接拥有项目团队成员的管理权,他们需要从各个职能部门“借用”资源。如果没有项目章程这份来自更高层级的正式授权,项目经理在协调资源时将会举步維艱。职能部门经理完全有理由质疑:“我为什么要优先把你项目需要的人派给你?你这个项目的优先级有多高?是谁批准的?”而一份由高层发起人签发的项目章程,就如同一纸“尚方宝剑”,明确赋予了项目经理调动和使用指定资源的权力,为其后续工作的开展扫清了最大的组织障碍。

一份标准化的项目章程通常会涵盖项目的核心信息框架,包括:项目目的与商业论证、可测量的项目目标与相关的成功标准、高层级的需求与范围边界、关键的假设条件与制约因素、初步识别的整体风险、概要的里程碑进度计划、概算级别的预算信息、关键利益相关者清单,以及最重要的——所任命的项目经理及其职责和权限。这些要素共同构成了项目的“基因图谱”,为后续所有详细规划工作提供了权威的、统一的指引。

二、授权的混乱:项目合法性的缺失与资源调用的困境

项目章程缺乏标准化的第一个直接后果,就是导致整个组织项目授权流程的混乱,进而使大量项目处于“非法”或“半合法”状态,给资源调用带来巨大困难。

当没有标准化的章程模板和审批流程时,项目的启动方式就会五花八门,充满随意性。 可能是一次高层会议上的口头决定,可能是一封措辞模糊的电子邮件,也可能只是部门负责人之间的一次非正式沟通。这种非正式的授权方式,使得项目的“合法性”大打折扣。当项目进行到一半,遇到困难或需要追加投资时,很可能会有人质疑:“这个项目当初到底是谁批准的?决策依据是什么?”由于缺乏一份记录了商业论证、目标和发起人签字的正式章程,项目很容易在争议中被搁置甚至终止。更糟糕的是,它会催生大量的“僵尸项目”或“地下项目”,这些项目未经正式审批,却在悄悄地消耗着公司的资源,游离于组织的整体战略和监管之外。

对于项目经理而言,在缺乏正式授权的环境下工作,无异于“无证驾驶”。 最大的困境体现在资源的获取上。当项目经理需要向IT部门申请服务器资源,或向市场部请求营销支持时,如果他无法出示一份由公司高层签发的项目章程,他的请求就仅仅代表他个人,而非代表一个被组织正式认可的、具有一定优先级的项目。职能部门经理完全可以基于自身工作的繁忙程度或部门利益,选择性地忽略或延迟响应这些请求。项目经理因此被迫将大量宝贵的时间和精力,投入到无休止的、低效的“求爷爷告奶奶”式的沟通和乞求中,而不是专注于项目的规划和管理。这种因授权不明导致的内部摩擦和空转,是项目启动阶段效率低下的主要原因。

三、目标的漂移:战略失焦与价值主张的模糊不清

标准化的项目章程模板,通常会强制要求项目发起人清晰地阐述项目的商业论证(Business Case)以及它如何支撑组织的战略目标。当这个标准化的流程缺失时,项目与组织战略之间的连接就很容易被忽视,导致项目从一开始就可能“跑偏”。

缺乏对“为什么做”的深入思考,使得项目价值主张模糊。 在一个没有标准化章程的环境里,项目立项的理由可能仅仅是“竞争对手做了所以我们也要做”、“某个客户提出了一个需求”,或者“这是一个看起来很酷的技术”。这些理由或许有其合理性,但它们并没有经过严谨的商业价值评估。一份标准化的章程会通过“商业论证”章节,迫使发起人去回答一系列关键问题:这个项目要解决的核心商业痛点是什么?它的潜在市场规模和回报率是多少?如果不做这个项目,会有什么后果?这个过程能够有效地过滤掉大量“看上去很美”但实际商业价值不高的项目。反之,如果跳过这个步骤,项目团队在执行过程中就会因为缺乏清晰的价值导向而感到迷茫。

当项目目标与公司战略脱节时,项目就失去了存在的根本意义。 公司的战略目标是资源分配的最终依据。例如,如果公司本年度的核心战略是“提升老客户的留存率和生命周期价值”,那么一个旨在“开拓全新海外市场”的项目,即使本身听起来很有吸引力,其优先级也应该受到审慎的评估。标准化的项目章程,通过要求明确阐述项目与特定战略目标的关联性,确保了每一个被批准的项目都是服务于公司这盘“大棋”的。如果没有这个环节,各个部门可能会基于自己的KPI,提出大量看似有理、但实则与公司主航道相悖的项目。这些项目即使最终成功交付,也可能因为不符合战略方向,而成为一个个华丽但无用的“孤岛”,无法形成合力,甚至会分散和消耗公司宝贵的战略资源。这种从源头开始的失焦,是导致组织“做了很多事,但业绩上不去”的重要原因。

四、权责的黑洞:角色不清引发的冲突与推诿

一个项目就好比一艘船,需要有清晰的角色分工才能顺利航行。船长(项目经理)、大副、轮机长等各司其职。项目章程的一个核心作用,就是在这艘船起航之前,清晰地定义出关键角色的职责和权力,特别是项目发起人(Sponsor)和项目经理(Project Manager)这两个核心角色。缺乏标准化的章程,往往意味着这一关键步骤被省略,从而制造出一个巨大的“权责黑洞”。

当项目经理的权力和职责边界模糊时,他们就无法有效地进行管理。 项目章程需要明确项目经理的权限范围,例如,他/她在多大的预算范围内有决策权?他/她是否有权决定项目团队成员的具体工作安排?他/她是否有权批准范围内的微小变更?如果没有这些清晰的界定,项目经理在日常工作中就会束手束脚。当需要做出一个快速决策时,他/她可能不确定自己是否有这个权力,从而不得不层层上报,错失良机。当团队成员对工作安排有异议时,他/她也可能因为缺乏正式的授权而难以服众。这种权力的模糊性,使得项目经理名为“经理”,实则更像一个“协调员”或“传声筒”,极大地削弱了其领导和控制项目的能力。

与此同时,项目发起人角色的虚化,使得项目在遇到重大障碍时无人承担最终责任。 项目发起人是项目在组织内的“监护人”和“最高支持者”,其核心职责包括为项目提供资金和资源、扫清重大的组织障碍、以及在关键决策点上提供方向。标准化的章程会明确指定谁是发起人,并概述其职责。但如果章程缺失或不规范,发起人的角色就可能变得模糊,甚至由一个“委员会”或“领导小组”来集体扮演。这种集体负责的模式,在现实中往往等于无人负责。当项目需要追加预算,或者需要两个强势的副总裁之间进行协调时,项目经理会发现找不到那个能够拍板并承担责任的“关键先生”。问题会在无休止的会议和邮件往来中被不断拖延,项目则因此停滞不前。当项目最终失败时,也很容易出现互相推诿、无人担责的混乱局面。

五、决策的迷航:缺乏判断变更与风险的基准

项目章呈不仅是授权和定义目标的工具,它还为项目生命周期中所有后续的重大决策提供了一个最原始、最高层级的“判断基准”。这个基准的确立,对于有效管理范围蔓延和应对重大风险至关重要。

没有章程中确立的高层级目标和范围,变更控制就失去了“锚点”。 在后续的项目规划中,团队会制定出详细的范围说明书。但是,当出现一个重大的变更请求,甚至可能需要调整详细范围说明书时,我们应该依据什么来判断这个变更的合理性呢?答案就是项目章程。例如,项目章程中明确指出,项目的核心目标是“在6个月内上线一个基础版本,以抢占市场先机”,那么任何一个会导致工期大幅延长,即使能带来更好用户体验的变更请求,都应该被高度警惕,因为它与项目的根本目标相悖。如果缺乏章程这个“锚点”,那么所有的变更请求都只能在详细的功能层面进行讨论,容易只见树木不见森林,导致项目在不断的“优化”中,逐渐偏离了其最初的商业目的。

忽略了在章程阶段的早期风险识别,会使项目从一开始就对风险“视而不见”。 一个标准化的项目章程模板会要求填写“高层级风险”这一项,这迫使项目发起人和项目经理在项目最开始的阶段,就要对可能遇到的重大风险(如市场风险、技术风险、资源风险等)进行初步的思考和识别。这个过程极其有价值,它能让团队从一开始就带着风险意识去规划项目,并提前构思应对策略。如果缺乏这个标准化的步骤,风险识别的工作就可能会被推迟到详细规划阶段,甚至被完全遗忘。这使得项目在毫无准备的情况下“裸奔”,一旦风险真的发生,团队将措手不及,很可能导致项目陷入危机。

六、治理的难题:组织级项目组合管理的失效

如果说以上问题还更多地体现在单个项目的成败上,那么缺乏标准化的项目章程,在组织层面带来的问题则是系统性的,它将直接导致项目组合管理(PPM)的失效。项目组合管理是组织高层用于筛选、排定优先级和管理项目集合,以确保总体投资回报最大化、并与战略目标保持一致的关键管理实践。

当每个项目的“提案”(即项目章程或其替代品)格式、内容、深度都千差万别时,高层决策者就失去了进行横向比较和科学决策的基础。 想象一下,一个决策委员会面前放着三个待审批的项目:A项目是一份20页的、图文并茂的详细PPT;B项目是一封只有几百字的简短邮件;C项目则只有一个口头提议。在这种情况下,委员会如何客观地判断哪个项目更具投资价值?哪个项目的风险更高?哪个项目与公司战略的契合度最好?决策过程将不可避免地退化为基于“谁的声音大”、“谁的PPT做得好”或“谁的个人影响力强”等主观因素的博弈,而非基于数据的理性分析。这种非标准化的输入,必然导致非标准化的、质量参差不齐的决策输出。

标准化的章程是实现有效项目治理的“通用语言”。 当所有项目都采用统一的模板来启动时,组织就拥有了一个标准化的项目信息库。PMO或治理委员会可以快速地从每个章程中提取出关键数据(如预期收益、预算、所需关键资源、战略契合度得分等),并将它们放在同一个维度下进行比较和排序。这使得有限的资金和人力资源能够被精准地投向那些最具价值的项目。此外,通过集中的、标准化的项目数据库,还能实现对组织整体项目健康状况的宏观监控。例如,像PingCode这样的智能化研发管理平台,能够将所有项目的标准化章程及后续的进度、资源数据进行汇集,为管理者提供一个实时的项目组合仪表盘,从而能够及时发现跨项目间的资源冲突、识别整体风险趋势,实现真正意义上的、数据驱动的组织级项目治理。

七、常见问答

问:对于小项目或内部项目,还有必要制定正式的项目章程吗?

答:非常有必要,但其详尽程度可以根据项目的规模和复杂性进行裁剪。对于小项目,项目章程可能只是一份一到两页的简洁文档,但其核心要素——项目目标、成功标准、关键干系人、项目经理授权、概要范围和预算——都应该包含。制定章程的过程,本身就是一个强迫思考和达成共识的过程,这个价值对于任何规模的项目都是存在的。对于小项目而言,一个简洁的章程能够快速地统一团队思想,明确项目边界,避免因口头沟通导致的误解,其投入产出比非常高。我们应该追求的是“敏捷的章程”,而非“没有章程”。

问:项目章程和项目范围说明书有什么区别?哪个更重要?

答:这两者是项目管理中两个不同阶段、不同层级的重要文件,不存在哪个更重要,因为它们的作用不可替代。项目章程是项目的“授权文件”,在项目启动阶段由项目发起人发布,它回答的是“为什么要做这个项目”以及“谁来负责”,内容是高层次的、战略性的。而项目范围说明书则是在项目规划阶段,由项目经理主导、团队参与制定的“工作内容说明”,它详细描述了项目的可交付成果和为了完成这些成果所需要做的具体工作,回答的是“具体要做什么”和“怎么判断做完了”。简单来说,章程是项目的“出生证”,范围说明书是项目的“施工图纸”。没有章程,项目名不正言不顺;没有范围说明书,团队不知道具体该怎么干。

问:谁应该负责编写项目章程?项目经理还是项目发起人?

答:根据PMBOK指南,项目章程由项目发起人(Sponsor)发布和批准。发起人是项目商业价值的最终负责人,因此,阐述项目的商业论证、目标和提供资源承诺,是发起人的核心职责。然而,在实践中,项目章程通常是由被提名的项目经理与发起人及其他关键干系人合作编写的。项目经理凭借其专业知识,可以更好地将发起人的商业想法,转化为结构化、符合项目管理规范的章程内容。但无论谁执笔,发起人都必须深度参与、提供关键输入,并最终对其内容负责和签字批准。项目经理的角色更像是一个专业的“引导者”和“起草者”。

问:一个好的项目章程模板应该包含哪些核心要素?

答:一个好的、全面的项目章程模板应该像一份项目的“体检表”,清晰地勾勒出其基本轮廓和健康状况。其核心要素应至少包括:1. 项目基本信息(项目名称、编号、版本);2. 项目目的与商业论证(解释项目为何启动,要解决的商业问题);3. 可测量的目标与成功标准(项目要达成的具体、可量化的业务目标);4. 高层级需求与范围(描述项目的主要特性和边界,包括明确的排除项);5. 关键利益相关者(列出影响或被项目影响的关键个人或群体);6. 假设与约束(列出规划所依据的假设条件和项目面临的限制);7. 高层级风险(识别初步的重大风险);8. 概要里程碑与交付物(定义关键的时间节点和主要产出);9. 概要预算(给出资金来源和数量级的预算);10. 项目经理任命及其权限(明确指定项目经理并授予其权力);11. 发起人批准(发起人的签名和日期,代表正式授权)。

问:项目章程发布后,它还是一个“活的”文档吗?可以被修改吗?

答:项目章程一旦发布,就构成了项目的根本性基准,通常不应轻易修改。它就像一份合同或国家的宪法,其稳定性至关重要。如果项目进行过程中,发现需要对章程中的核心内容(如项目的根本目标、商业论证或总体预算)进行重大调整,这通常意味着项目的基本面发生了变化。在这种情况下,不应只是简单地修改章程,而应启动一个正式的、严肃的评估流程。可能需要重新审视项目的可行性,甚至考虑终止项目。如果评估后决定继续,那么对章程的任何修改都必须经过与原始批准同等级别的审批流程,由项目发起人重新签字发布。这确保了对项目根本方向的任何改变,都是经过深思熟虑的战略决策,而非随意的调整。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号