什么是N+1查询问题,它如何拖垮你的应用性能

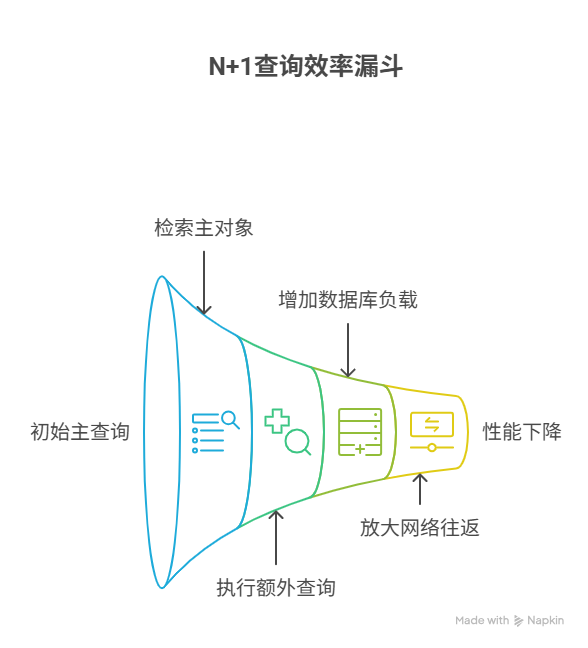

N+1查询问题是一种在应用程序与数据库交互时,极其常见、隐蔽、且极具破坏力的低效数据查询模式。其本质在于程序为了获取一个“主对象”列表及其关联的“子对象”信息,错误地执行了“一次”用于查询主列表的查询,以及紧随其后的“N次”用于查询每个主对象所关联子对象的、额外的独立查询,从而总共向数据库发起了“N+1”次查询。这个问题主要涵盖以下五个关键点:它是一种极其低效的数据查询模式、通常发生在处理“一对多”或“多对一”的关联关系时、其本质是“一次”主查询引发了“N次”额外的关联查询、根源往往在于对象关系映射框架的“懒加载”机制、以及它通过“放大的”网络往返次数和数据库负载来拖垮性能。

其中,其本质是“一次”主查询引发了“N次”额外的关联查询,是这一问题的核心。例如,为了展示一个包含100篇文章及其作者姓名的列表页面,一个存在N+1问题的程序会首先发起1次查询来获取100篇文章;然后,在代码的循环中为这100篇文章再分别地发起100次独立的查询,来逐一地获取每篇文章的作者姓名。这最终导致了101次的数据库交互,而一个高效的实现本应只需要1到2次查询即可完成。

一、问题的“本质”、被“放大”的数据库交互

要深刻理解N+1查询问题为何具有如此大的“破坏力”,我们必须首先在心智模型上,建立一个关于“应用程序与数据库”交互成本的正确认知。

在大多数现代应用架构中,应用程序服务器与数据库服务器是部署在不同物理机器上的两个独立系统,它们之间通过网络进行通信。每一次的数据库查询都如同一次跨越城市的“长途电话”。这次“通话”本身就包含了一系列相对固定的、不可避免的“时间开销”:建立网络连接、数据包的打包与传输、网络延迟、数据库解析查询、以及结果集的序列化与返回等。这意味着即便你查询的只是一条极小的数据,这次“往返”本身也需要耗费一个相对固定的、不可忽略的“基础时长”。

一个被N+1查询问题所困扰的应用程序,其性能通常会表现出一种非常独特的“症状”:当你访问一个“详情页”(例如,只显示一篇文章及其作者)时,应用响应如飞;但当你访问一个“列表页”(例如,需要显示一百篇文章及其作者)时,应用的响应时间会急剧地、不成比例地变得极其缓慢。N+1查询问题会将你的应用程序变成一个“话痨”,它没有学会如何将多个问题在一次“通话”中高效地向数据库问完,而是选择了一种极其原始、低效的“一问一答”模式——为了获取101份数据,它就真的向数据库拨打了101次“长途电话”。这种“高频、短小”的查询模式会极大地累积网络延迟的开销,给数据库带来巨大的、不必要的“连接”和“解析”压力,并使得应用的总体响应时间与列表的长度成“线性”的、灾难性的增长关系。

二、“犯罪现场”重现、一个经典的博客文章案例

让我们通过一个最经典的“查询文章列表及其作者”的场景,来完整地重现一次N+1查询问题的“犯罪过程”。

我们的数据模型包含两个数据库表:articles(文章表),其中有id, title, content, author_id等字段;以及authors(作者表),其中有id, name等字段。两者之间是一种经典的多对一关联关系,即多篇文章可以对应一个作者。

现在,我们使用一个常见的、支持“对象关系映射”的框架来编写业务逻辑,目标是获取所有文章并打印其标题和作者姓名。一个典型的、存在N+1查询问题的“反面教材”代码如下:

Python

# 步骤一:执行第一次查询

articles = Article.all() # 这行代码会向数据库发起第一次查询:

# SELECT * FROM articles;

# 步骤二:进入循环,并触发N次额外查询

for article in articles:

# 在循环的“内部”,每次当代码第一次访问 article.author 时,

# “懒加载”机制被触发,框架会发起一次“新”的查询来获取作者信息。

# SELECT * FROM authors WHERE id = ?; (这里的?是article的author_id)

author_name = article.author.name

print(f"文章标题: {article.title}, 作者: {author_name}")

如果此时我们去查看数据库的“查询日志”,并且假设articles表中有100篇文章,我们将会看到一份令人震惊的“犯罪记录”。首先是第一次查询 SELECT * FROM articles;,紧接着是后续的N次查询,例如SELECT * FROM authors WHERE id = 1;,SELECT * FROM authors WHERE id = 5;等等,这里将会重复出现近百次类似的独立查询。这份日志无可辩驳地证明了1 + N(在此例中是1 + 100 = 101次)查询的发生。

三、根源探究、对象关系映射框架的“懒加载”

那么,这个如同魔鬼般的N+1查询到底是如何在我们的代码中“不知不觉”地产生的呢?其根源往往在于对象关系映射框架一个名为“懒加载”的、本身“善意”的设计。

对象关系映射框架是现代Web开发中的常用工具,其主要职责是将数据库中的关系型“表”映射为我们程序代码中面向对象的“类”和“对象”,从而让开发者可以用更符合直觉的面向对象的方式来操作数据,而无需手写大量繁琐的数据库查询语句。

“懒加载”是对象关系映射框架为了“提升性能”和“节省资源”而设计的一种“默认”的数据加载策略。其核心思想是“在你真正需要它之前,我绝不加载它”。当我们查询一个“文章”对象时,可能在大多数的业务场景下我们只需要用到文章的“标题”和“内容”,而并不关心其“作者”、“评论”、“标签”等一系列复杂的关联信息。因此,框架在执行查询时,默认情况下只会查询并填充articles表本身的数据。而对于article.author这个关联对象,它只是在内存中保留了一个“代理”或“占位符”。只有当我们的代码在未来的某个时刻第一次真正地试图去访问article.author的某个属性时,这个“代理”才会被“激活”,并在那一刻才去向数据库发起一次新的查询,来将这个“作者”对象的真实数据“懒洋洋”地加载进来。

这种“即用即查”的懒加载策略,在处理“单个”对象的场景下(例如,文章的“详情页”)是极其高效的。但是,当它与“循环”这个“魔鬼”相结合时,一个“善意”的优化就瞬间演变为了一场“恶意”的性能灾难。

四、解决方案一、“预加载”

要解决N+1查询问题,最直接、最标准的方案就是将“懒加载”明确地切换为“预加载”。

“预加载”又称“渴求加载”,其核心思想是在发起“主查询”的时候,就明确地告知对象关系映射框架:“嘿,我接下来不仅需要文章列表,我还确定无疑地需要用到每一篇文章所关联的那个‘作者’对象。请你,在一次或几次最高效的查询中,将它们都提前地为我准备好。”

预加载通常有两种实现模式。第一种是连接查询,框架会将原始的查询改写为一条包含了连接操作的、更复杂的数据库查询语句。通过这条语句,可以在一次网络往返中就将“文章”和“作者”的所有数据都取回。第二种是分步批量查询,这也是一种更常见的预加载实现。框架首先正常地执行主查询,然后从返回的主对象列表中提取出所有不重复的关联外键,最后再发起一次的、批量的查询来一次性地获取到所有需要的关联对象信息。这种模式虽然需要两次查询,但1 + 1远比1 + 100要高效得多。

不同框架开启“预加载”的语法不同,但其思想是完全一致的。例如,一段修正后的代码可能如下所示:

Python

# 使用“预加载”,明确地告知框架需要同时加载作者信息

articles = Article.includes("author").all()

for article in articles:

# 此处再访问 article.author 时,因为数据早已在内存中,

# 所以将“不会”再触发任何新的数据库查询。

author_name = article.author.name

print(f"文章标题: {article.title}, 作者: {author_name}")

这段代码通过明确指示,让框架提前加载了所有需要的作者信息,从而避免了在循环中逐一查询的问题。

五、在流程与规范中“防范”

要系统性地杜绝N+1查询问题,除了在技术层面进行修复,更需要在团队的“流程”和“规范”中,建立起“防御工事”。

首先,代码审查是发现N+1问题的“头号公敌”。在进行代码审查时,任何一个在“循环”的内部去访问“关联对象”属性的代码,都应被视为“N+1查询”的“最高嫌疑犯”,并需要被审查者进行最严格的审视,质询其是否已经采取了“预加载”措施。

其次,可以引入自动化检测工具。一些成熟的开发生态中,存在着能够自动检测N+1查询的工具。这些工具可以在开发和测试环境中实时地监控程序的查询行为,一旦发现N+1模式,就会主动地向开发者发出警报,将问题扼杀在摇篮之中。

最后,团队应当将**数据库性能优化**常态化。性能不应是项目上线前的“马后炮”,而应是贯穿于整个开发周期的“持续关注点”。团队应建立周期性地去审查那些“执行频率最高”和“平均耗时最长”的查询的流程,这常常能发现大量隐藏的N+1问题和其他性能瓶颈。

常见问答 (FAQ)

Q1: “N+1查询”问题,只在使用对象关系映射框架时才会出现吗? A1: 不是,但在使用对象关系映射框架时最“容易”出现。即便你是手写原生的数据库查询代码,如果你也采用了“先查主列表,再循环查关联项”的模式,那么同样会产生N+1问题。只不过此时问题会更“显性”,而对象关系映射框架的“懒加载”则让这个问题变得更“隐性”。

Q2: 什么是“懒加载”?它本身是坏的吗? A2: “懒加载”是一种“延迟加载”的设计模式,它本身并非是坏的。在处理“单个”对象,且其关联对象并不总是被需要访问的场景下,“懒加载”是一种极其高效的优化策略。它的问题只在被“错误地”应用在了“循环遍历”的场景之中。

Q3: “预加载”会一次性加载太多不需要的数据,导致内存问题吗? A3: 有这种可能。如果一个“文章”对象不仅关联了“作者”,还关联了“上千条评论”,而你在列表页只需要显示“作者名”,那么预加载可能会带来不必要的内存开销。此时就需要采用更精细的、只查询“特定字段”的查询方式,而非加载完整的“关联对象”。

Q4: 如何在项目已经上线后,快速地,定位到隐藏的“N+1查询”? A4: 开启并分析“数据库的慢查询日志”,是最高效的方式。你通常会发现,日志中在极短的时间内出现了大量的、结构完全相同、只是查询参数不同的“相似”查询。这就是N+1问题,最典型的“日志特

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号