TCP/IP与OSI模型

前言

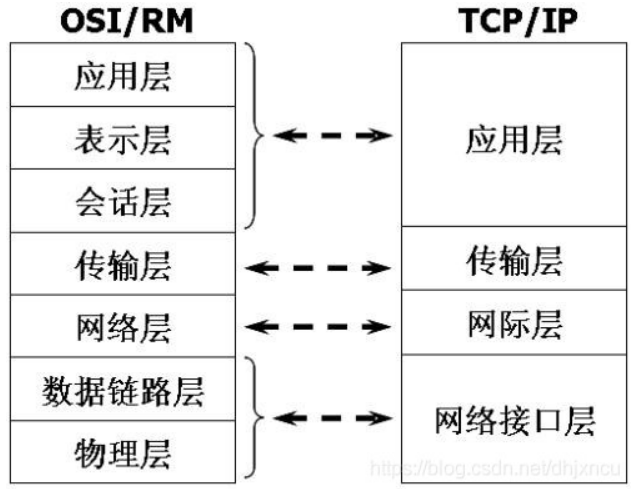

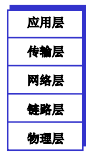

OSI具有7层体系结构,TCP/IP有4层,在计算机网络的实际学习中,采用折中的方法,采用一种只有5层协议的体系结构,自上而下分别是 应用层--运输层--网络层--数据链路层--物理层 。

1 五层协议

1.1 各层功能总结

整理了B站郑老师的视频课(https://www.bilibili.com/video/BV1JV411t7ow?p=9 )和计算机网络教材对每一层的功能总结如下:

- 物理层:传输接收电磁波信号、光信号。即把链路层的0101的信号变成物理信号通过媒介发送接收,接收端再转换成0101信号。单位为比特。

- 链路层:在相邻两个结点传输帧,每一帧包含必要的控制信息(同步信息、地址信息、差错控制等)。具体的,区分出哪个物理bit代表帧的开始和结束,再将中间部分作为一帧传输。

- 网络层:在链路层的基础上实现以分组为单位的端到端(从源主机到目标主机)的数据传输,这个传输是不可靠的,可能会造成丢包、错发、乱序等情况。

- 传输层:在网络层的基础上加强服务,细分服务,具体的

- 区分进程,从主机-主机的服务变成进程-进程的服务;

- TCP协议使得传输变成可靠的。

- 应用层:通过应用进程间的交互(交换应用报文),来完成特定网络应用。

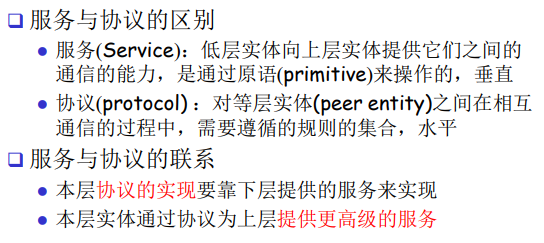

1.2 服务和协议

1.2.1

1.2.2 数据单元:

SDU即服务数据单元:是从高层协议来的信息单元传送到低层协议。

PDU即协议数据单元:对等层协议实体交换的数据。

第N层服务数据单元SDU,和上一层的协议数据单元(PDU)是一一对应的。进入每个子层未被处理的数据称为服务数据单元(SDU),经过子层处理后形成特定格式的数据被称为协议数据单元(PDU)。同时,本层形成的PDU即为下一层的SDU。根据协议数据单元的数据的不同,送到接收端的指定层。

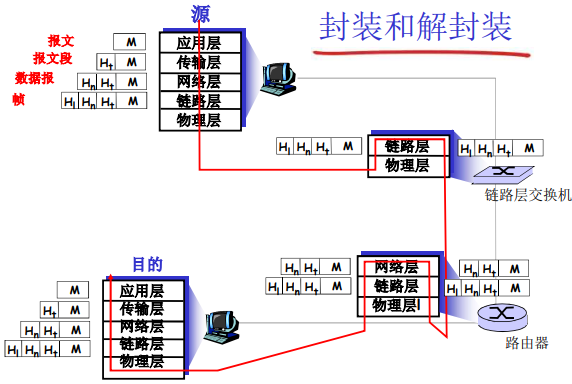

1.3 封装和解封

H为头部控制信息,包括上层传下来转换得到的,以及本层形成的。

物理层到链路层包含2层的解封再封装:电磁波-帧-电磁波

物理层到网络层包含3层的解封以及再封装:电磁波-帧-分组--帧-电磁波

1.3.1流程分析

这部分为自己理解,可能存在很大的问题,欢迎指正。

链路层传播:电磁波进去-解封成帧-在链路层交换机中判断从哪个端口出-在链路层传播完成-封装成电磁波

物理层传播:链路层传播完成-路由器(分析分组头部信息,获得目标IP地址等信息,判断从哪个网口出)-链路层传播

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号