日本人没有完全删除汉字,是因为汉字在日语中起着不可替代的重要作用。以下是具体原因和背后的逻辑分析:

1. 汉字能有效解决同音异义问题

日语的发音系统中,音节数量有限,特别是平假名和片假名,导致同音词非常多。例如:

• 「こうしょう」可以表示「交渉」(谈判)、「高尚」(高尚)、「工匠」(工匠)等。

如果完全依赖假名书写,就会失去意义区分,导致阅读理解困难。而汉字通过表意功能,将同音词直观地区分开来,大大提高了语言的清晰度和效率。

2. 汉字提高阅读效率

汉字的表意特性使其在表达复杂信息时比假名更加简洁。例如:

• 「国際連合」仅用4个汉字传达了复杂的概念,而如果写成假名需要11个音节:「こくさいれんごう」。

汉字的“图形化”性质让人一眼就能识别词语的整体意义,而假名必须逐字拼读才能理解,速度慢且容易出错。

3. 汉字已深植于日语文化与书写系统

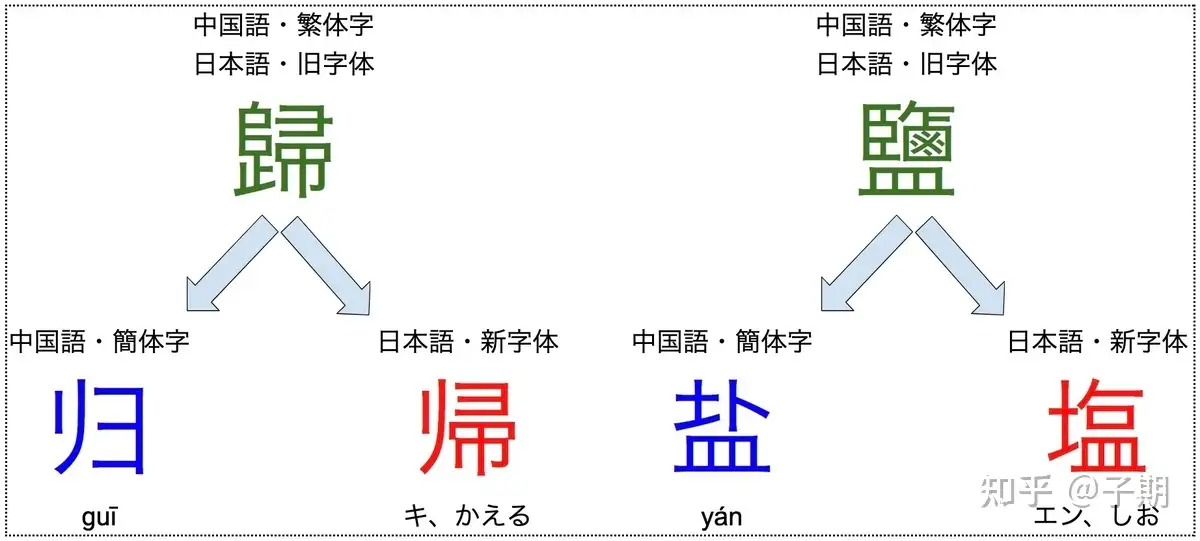

从5世纪引入汉字以来,日本人不仅将汉字用于记录日语,还创造了假名,用汉字“标音”来适应日语的发音特点。经过千余年的发展,汉字已经成为日本书写文化的核心部分。

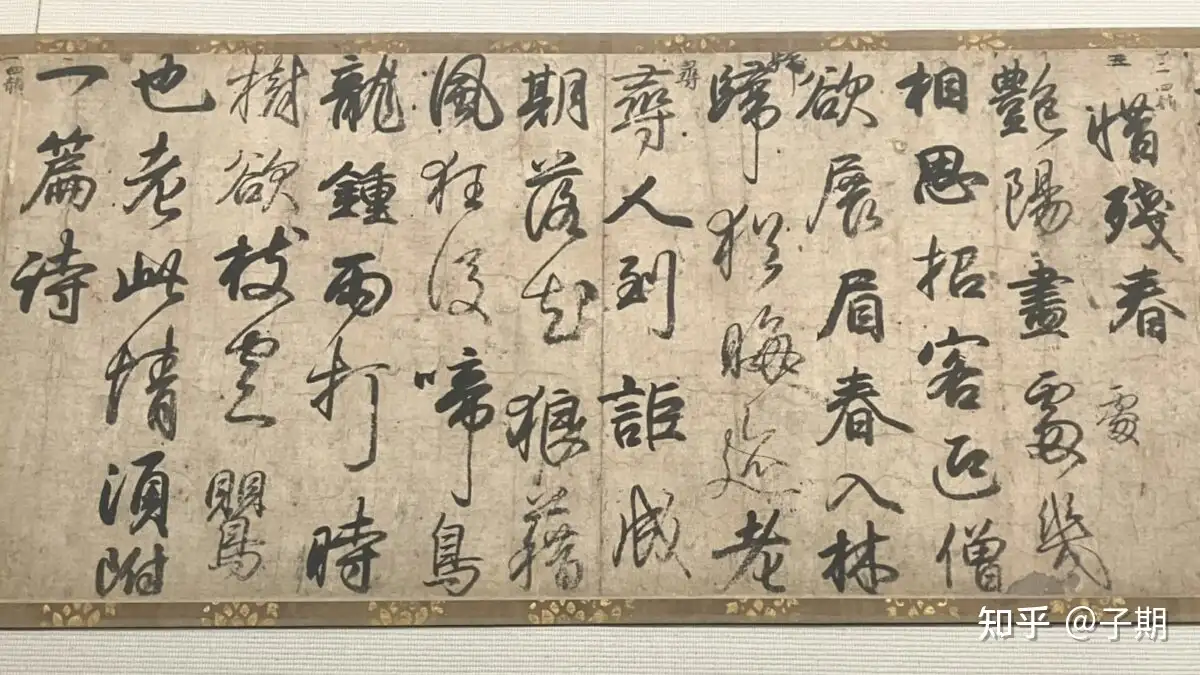

• 日本经典文学(如《源氏物语》、《枕草子》)中大量使用汉字与假名结合的书写方式。

• 日本的书法艺术(書道)也离不开汉字,汉字在文化传承上有重要地位。

完全删掉汉字意味着切断日本文字系统与历史文化的联系,这是无法接受的。

4. 尝试“废除汉字”的失败经验

在明治维新之后,日本曾有人提出过废除汉字的倡议,认为全面使用假名或引入拼音可以简化书写和学习。然而,相关尝试都失败了,主要原因有:

• 阅读效率低下:完全假名化的文字难以理解长篇文章,尤其是专业书籍。

• 社会成本高昂:全面废除汉字需要重新编写教科书、修改法律文书、培训民众,代价过高。

• 汉字的不可替代性:同音异义词问题和语言表达的模糊性无法通过假名有效解决。

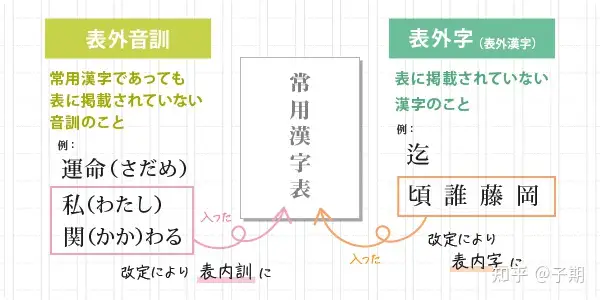

例如,在1946年的《当用汉字表》出台后,日本限制了汉字的使用范围,但最终仅是精简,并未废除汉字。

5. 与假名、外来语形成平衡的语言系统

日语中的汉字、假名(平假名、片假名)和外来语(罗马字)共同构成了完整的书写系统,各自承担不同的功能:

• 汉字:承担核心词汇和正式表达(如专业术语)的功能。

• 平假名:用于语法助词、动词词尾等柔性功能。

• 片假名:用来表达外来语、拟声词或特定强调。

• 外来语:补充现代语言中的新概念。

这种多元化的书写体系提高了语言的表达能力和灵活性。如果删除汉字,这种平衡将被打破,假名将无法独立承担所有功能。

6. 现代日本人对汉字的依赖

在现代社会,汉字仍然是日本人书写和阅读生活的核心:

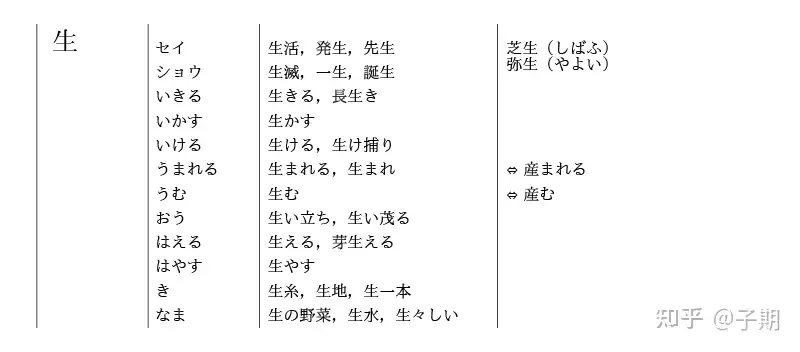

• 在教育中,小学生必须学习2000多个常用汉字(《常用漢字表》)。

• 日常生活中,书籍、新闻、法律文件、标识牌等广泛使用汉字。

• 即使在电子通讯(如短信、社交网络)中,日本人也习惯使用汉字,而非全假名。

这种长期形成的依赖让“废除汉字”变得不切实际。

总结

日本人不删掉汉字,是因为汉字在日语中具有不可替代的功能,包括解决同音异义问题、提高阅读效率、传承文化,以及与假名形成互补。

尽管汉字的学习确实需要花费时间,但其带来的优势远大于劣势,这使得汉字在日语中得以长期保留并继续发展。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号