LabVIEW 高速采集平台性能优化

2025-11-18 10:07 tlnshuju 阅读(0) 评论(0) 收藏 举报从硬件选型、传输链路优化、软件编程优化和系统环境配置四个核心维度出发,可有效提升采集系统的稳定性和极限性能,适配不同采样率需求的应用场景。

一、硬件选型精准匹配需求

1. 采集卡选型原则

优先选择 ADC 架构与需求匹配的采集卡:追求极限速度可选 Flash 型 ADC,兼顾速度与精度可选流水线型 ADC,同时确保输入带宽不低于采样率的 1/2,避免高频信号失真。

板载缓存容量按单次采集量核算:建议缓存容量不小于 “采样率 × 通道数 × 采样位宽 × 单次采集时长”,优先选择搭载 DDR5 缓存的采集卡,提升信息临时存储能力。

2. 存储设备选型

高速采集场景(采样率≥1GSps)推荐启用 NVMe 协议的 M.2 接口 SSD,或组建 SSD 阵列,确保硬盘写入速度不低于采集数据的生成速度。

超高速采集(采样率≥10GSps)可选择采集卡自带的板载非易失性存储,先将信息写入本地存储,再批量传输至计算机,避免实时传输压力。

二、传输链路效率提升

1. 接口与总线选择

优先采用 PCIe 4.0/5.0 或 PXIe 6.0 接口的采集卡,按采集数据量选择总线通道数,例如单通道 10GSps、16 位采样的采集卡,需搭配 PCIe 4.0 x8 及以上接口,确保传输带宽充足。

多通道采集时,合理分配总线资源,避免不同设备抢占同一总线带宽,可凭借主板 BIOS 设置优化 PCIe 通道的分配优先级。

2. 传输协议优化

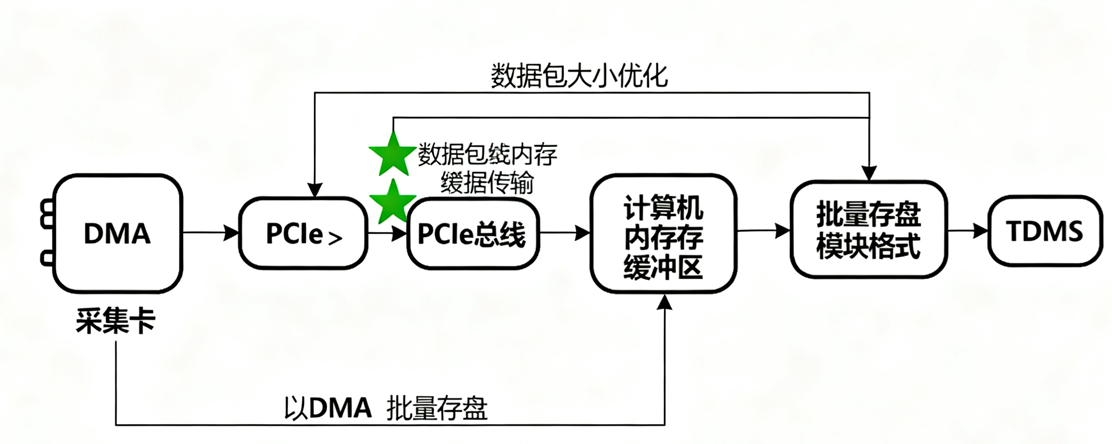

启用采集卡的 “DMA 直接内存访问” 功能,绕开 CPU 直接进行数据传输,减少 CPU 干预带来的延迟。

调整数据传输的数据包大小,避免过小的数据包导致协议开销增加,可利用采集卡驱动软件测试最优数据包长度。

三、LabVIEW软件编程优化

1. 程序架构设计

采用 “生产者 - 消费者” 设计模式,将内容采集、数据处理、数据存盘三个模块分离,通过队列传递数据,避免单线程阻塞导致的数据丢失。

减少采集循环中的冗余操作,仅保留必要的参数配置和数据读取指令,将波形分析、数据格式转换等非实时任务放在独立线程中执行。

2. 代码执行效率提升

用 LabVIEW 的 “快速 I/O 函数” 替代普通 I/O 函数,减少函数调用开销;对于重复执行的逻辑,采用子 VI 封装并启用 “重入执行” 属性。

避免在采集循环中使用大量图形化控件的实时更新,可设置固定刷新周期(如 100ms / 次),或采用离线查看波形的方式,节省 CPU 资源。

3. 数据存盘策略

采用 “批量存盘” 替代 “单点存盘”,将采集到的材料缓存至内存缓冲区,达到设定大小(如 100MB)后再一次性写入硬盘,减少硬盘读写次数。

选择高效的文件格式,优先使用 TDMS 格式存盘,该格式专为 LabVIEW 设计,支持高速写入和元数据关联,比 CSV、TXT 格式更适合海量数据存储。

四、系统环境配置优化

1. 计算机硬件资源配置

选用多核心高主频的 CPU(如 Intel i9 或 AMD Ryzen 9 系列),确保有足够核心处理数据传输和软件运算;内存容量不低于 32GB,推荐 64GB 以上,避免内存不足导致的缓存溢出。

关闭计算机的节能模式、后台自动更新和冗余服务(如杀毒软件实时监控),将系统资源优先分配给采集任务。

2. 散热与稳定性保障

为采集卡和计算机配备高效散热设备,如高速散热风扇、水冷散热器,避免长时间高负载运行导致的硬件降频。

定期更新采集卡驱动程序和 LabVIEW 运行引擎,确保硬件与软件的兼容性,减少因驱动漏洞导致的传输异常。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号