对市场运营、产品研发工作,对个人生活学习成长的影响:

- 对运营、产品研发来说,我们的工作就是让用户习惯性去做「我们希望他做的事」,从行为到习惯的进化

- 对个人来说,不较劲、不焦虑、不依赖意志力的行为公式

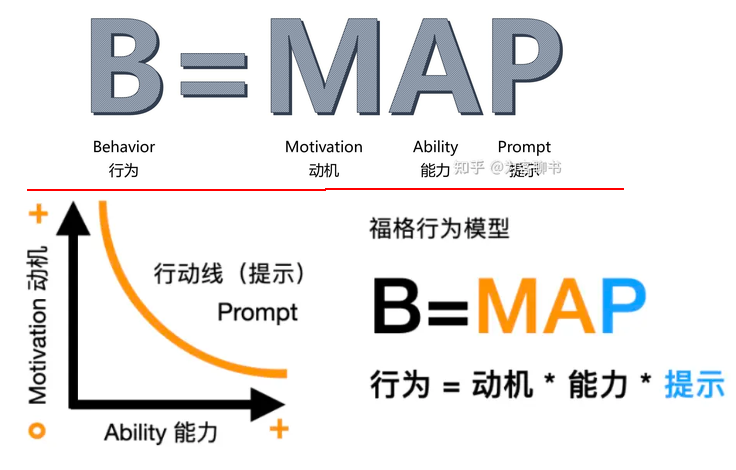

模型:

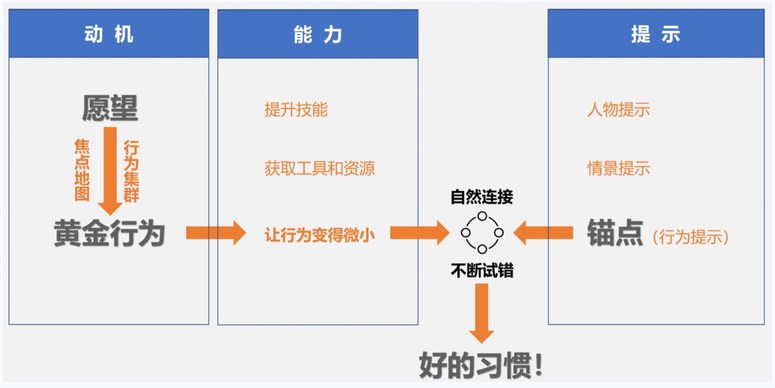

简述:行为的发生的最大概率:我最想做的(动机)、我能力范围内最容易做的(能力)、我记得要去做的(提示)

小结:探索影响行为发生的三个方面:动机、能力和提示;动机+能力+提示,三位一体,才能使行为发生。

动机:只有动机是不够的

从三要素的干涉难度来讲,由高到低分别是:动力、能力、提示。所以总的来说,要想改进一项行为(增加其发生概率),首先应当优化提示,然后解决能力问题,最后再考虑动机。

- 对于动机,与传统智慧相反的是,动机应该是行为改变中最后再考虑的要素——不是因为它不重要,而是因为它太复杂对于能力,核心是别高估自己的能力,而是通过设计,让行为微小到更容易完成。

- 首先,动机是复杂的:(人性复杂:任何动机都有其反面。它们相互依存,成对出现。当我们想要看书学习的时候,一定有一个想要放松的动机,隐藏在背后;当我们想要减肥的时候,一定也有一个想吃甜食的动机,在伺机而动…… )。

- 其次,动机是波动的:反过来讲,人抵抗动机的能力也是波动的。已经有太多研究证实,人的意志力(抵抗诱惑动机的能力)跟血糖水平正相关。既然血糖本身都是波动的,那么人的意志力水平也一定是波动的。

- 最后,如果只有动机,没有具体行动事项,行为也不会发生。

- 对于提示,重点在于要善用行为提示,让行为自然地渗透到日常生活中。

从愿望,到行为

动机的错综复杂,主要是指:潜意识层面的动机不可名状,以及动机水平波动剧烈。而一旦动机脱离潜意识层面,浮上意识的水面,它就成了明确的动机。有时,我们也称之为“愿望”。

有必要区分三个概念:愿望、目标和行为

1、愿望是抽象的,一般只指明了方向,但不够明确

- 比如,我要变得更健康。健康到底是什么意思,是不生病吗,还是能一口气跑上5公里,抑或保持体重在70公斤以下?

2、目标是具体的,而且可衡量。

- 比如,2022年结束前,我要减掉10斤体重。在设立目标时,可借鉴SMART原则。

3、而行为,是达成目标的直接手段。没有行为,什么都不会发生。从某种意义上看,目标和行为都是明确的,二者有相似性。

- 比如,我今天要跑步5公里,既像目标,也可以是行为。

- 如何区分呢?有一个简单标准,行为是可以立即实施的,而目标却不行

所以,转变的第一步,是将重心从愿望转移到行为,建立起从愿望到行为的映射关系——唯有行为才能立即实施。这和组织管理中的OKR方法比较类似,先树立有挑战性的目标(Object),再匹配若干关键结果(Key Results)。只要关键结果完成了,目标自然达成。

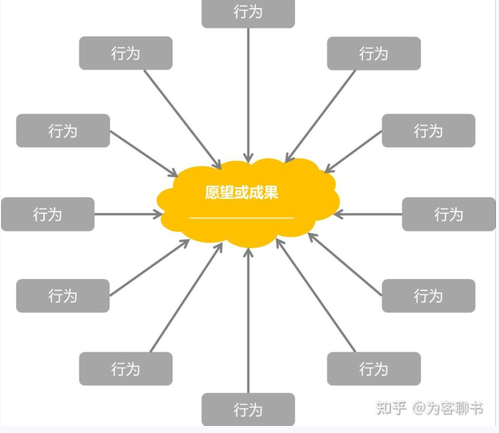

此处,福格博士介绍了一种叫“行为集群”的方法,可以快速从愿望衍生出若干行为。如果也要类比,有点像来一场一个人的头脑风暴。

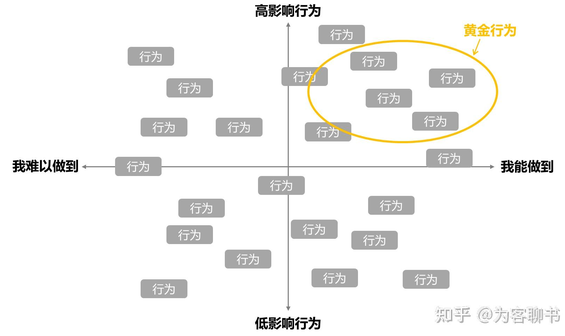

识别黄金行为,绘制焦点地图

在有了一大堆“潜在行为”之后——之所以称之为“潜在”,因为肯定不是所有行为都与愿望高度相关——接下来,就应该对它们进行分类了。

这里,要做的是对所有行为进行排序,选出应当优先考虑的行为。福格将排在优先级列表顶部的行为称为“黄金行为”,它有三个特征:

- 首先,对于此类行为,我们有动力去完成。虽然我们说动机应该最后考虑,但持久改变的关键,仍在于匹配真心想做的行为。如果所有行为都不想做,那也只能矮子里面拔将军,选出相对愿意做的。

- 其次,对于此类行为,我们一定要有能力做到——至少相信自己能做到。如果一开始都没有信心做出的行为,还是延后再考虑为好。

- 最后,就是评估清楚,此行为对达成愿望是否真的有帮助。

为了更准确地识别黄金行为,福格教授提出了“焦点地图”的方法,如下。

横轴表示我是否能做到,纵轴表示行为对达成愿望的影响。然后,将之前罗列的所有行为,根据其难易程度和与达成愿望的关系两个维度,填到坐标系里。最后,落到右上角象限中的行为,就是黄金行为(如图所示)

黄金行为,就像狙击枪上的瞄准镜,清晰了实际可操作的目标。

后续所有设计,包括能力和提示,都要围绕着黄金行为进行。

小结:

1、动机是复杂的、动机是波动的、如果只有动机,没有具体行动事项,行为也不会发生。

2、动机的错综复杂,主要是指:潜意识层面的动机不可名状,以及动机水平波动剧烈。而一旦动机脱离潜意识层面,浮上意识的水面,它就成了明确的动机。有时,我们也称之为“愿望”。

3、愿望是抽象的,一般只指明了方向,但不够明确。

- 比如,我要变得更健康。健康到底是什么意思,是不生病吗,还是能一口气跑上5公里,抑或保持体重在70公斤以下?

4、目标是具体的,而且可衡量。

- 比如,2022年结束前,我要减掉10斤体重。在设立目标时,可借鉴SMART原则。

5、而行为,是达成目标的直接手段。没有行为,什么都不会发生。从某种意义上看,目标和行为都是明确的,二者有相似性。

- 比如,我今天要跑步5公里,既像目标,也可以是行为。

- 二者如何区分呢?有一个简单标准,行为是可以立即实施的,而目标却不行。

6、所以,转变的第一步,是将重心从愿望转移到行为,建立起从愿望到行为的映射关系——唯有行为才能立即实施。这和组织管理中的OKR方法比较类似,先树立有挑战性的目标(Object),再匹配若干关键结果(Key Results)。只要关键结果完成了,目标自然达成。

7、在此阶段,想出来的行为数量比质量(相关性)更重要。福格博士介绍了一种叫“行为集群”的方法,可以快速从愿望衍生出若干行为。如果也要类比,有点像来一场一个人的头脑风暴。

8、识别黄金行为,绘制焦点地图。黄金行为,就像狙击枪上的瞄准镜,清晰了实际可操作的目标。

- 首先,对于此类行为,我们有动力去完成(内心主观意愿、利益或惩罚驱使、情境驱使等)

- 其次,对于此类行为,我们一定要有能力做到

- 最后,就是评估清楚,此行为对达成愿望是否真的有帮助

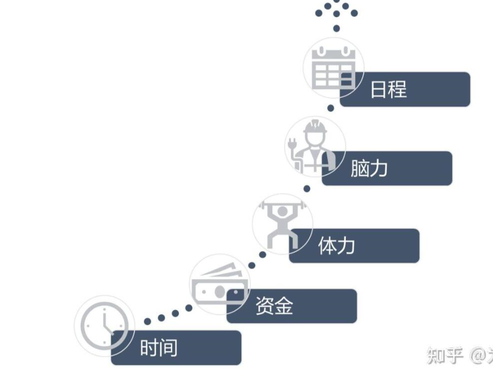

能力

1、能力的相对性:在制定行为改变计划前,也要全方位地对“敌我形势”进行评估。福格博士建议,可以从五个方面着手分析,分别是:时间、资金、体力、脑力和日程

- 完成这项行为,需要多少时间?相应的,我每天能不能挤出这么多时间?

- 完成这项行为,需不需要花钱?支出是一次性的,还是持续性的?

- 完成这项行为,对体力要求高吗?有没有受伤风险?

- 完成这项行为,会不会很费脑?现在的状态能不能跟上?比如,如果目标是每天做10道高中数学题,估计很多人都做不到了吧。

- 完成这项行为,跟我的日程能匹配吗?比如,若这段时间每晚都加班,下班时健身房都关门了,那“在下班后去健身房”就是一个无法完成的行为。

2、让行为变得更容易,福格博士介绍了改变的三种方法,分别是:

- 提升技能

- 获取工具和资源

- 让行为变得微小

想要行为容易,最好别期望短期内让自己变得强大,而是想办法绕到另一边:让行为变得微小。

3、行为越简单,就越容易发生

如果说行为设计学里有一条万能法则的话,那一定是:让行为变得微小,微小到随时、顺便都能做。

具体来说,变得微小有两种方式:入门步骤和缩小规模。

- 如果目标是每天跑步一千米,那穿上跑鞋就是入门步骤。此处有个要点,入门步骤与行为之间必须要有自然而直接的联系。跑步要穿跑鞋,就是自然而直接的;

- 如果目标是每天做五十个俯卧撑,那每天做五个就是缩小规模。

提示

1、容易被忽略的提示

提示是呈现两级分化最严重的因素

- 一方面,互联网产品都深谙此道,不断用app图标上的小红点、锁屏时弹出的消息框,刺激用户,希望赢得用户的注意。说到底,互联网产品争夺的正是用户的注意力(或者说时间)。但提示在各种app上确实有些滥用了。。

- 另一方面,大部分个人却往往忽略了提示的作用,特别是在他们想要养成新习惯时。他们不断地push自己,努力坚持,保持克制,却忘了要利用好提示。

在进一步讨论如何合理设置提示前,先分析一下提示的不同类型。福格博士将提示分为三类,而其中有一类对养成习惯非常有帮助。

- 第一种提示,是人物提示。比如,突然见到某人,想起要跟他说一件事。

- 其弱点是不靠谱(就算见到了某人,也可能忘记要跟他说事)

- 第二种提示,是情境提示。比如,听到某首歌,就会想起某件事。各种日程表、待办事项清单等,也属于这种类型。

- 其弱点要么是不靠谱,要么是不够自然。比如,设好了每天晚上八点跑步的日历提醒,但闹钟响时还没下班。那跑步的行为就无法完成。闹钟与跑步之间,连接就是不自然的,是人为建立的。

- 第三种提示,是行为提示。完成某个行为时,就会想起某件事。

- 福格博士提倡用行为作为提示,即将已经形成习惯的行为作为提示,以此来培养新的习惯。作为提示的行为,他称之为“锚点”。

区分这三种提示,对产品经理来说也有很多的启示。

- 现在市面上大部分的产品,都比较注重情境提示(app图标上的小红点)。但随着大家都往情境提示上扎堆,其效果却越来越弱。这就跟囚徒困境一样,竞品之间陷入越发低效的竞争。

- 也许,对于未来的产品设计方向来讲,需要更加注重行为提示。比如,深入的观察和调研用户,他们往往是在什么时候打开自家的app。

2、善用锚点,让行为立刻发生

行为提示之所以有效,是因为它摆脱了不靠谱或不自然的弱点。

举个不那么恰当的例子,上完厕所后洗手,是非常自然的行为提示。我们一般不会忘记(克服了不靠谱),我们一般也不会觉得别扭(克服了不自然)。

虽然明白了行为提示的优势,但要用好行为提示,仍然需要很细致的设计。这一般有三个步骤:

- 第一步:确定锚点。

- 在确定锚点时,有一个原则需要注意:锚点最好是生活中一定会发生的事情,比如睡觉、起床、吃饭、上厕所、刷牙等。只有保证锚点一定会发生,才不会错过想要完成的行为。

- 第二步:用试验将锚点与黄金行为联系起来

- 为行为匹配锚点,就像拼拼图,需要找到最契合那一个。此时,可以分别从以下几个方面考虑:地点,频率,主题或目的。

- 总结一下,还是回到之前提到过的:好的锚点,必须自然,即在地点、频率和主题上相匹配。

- 另外,尝试将锚点与行为联系起来,是个不断试错的过程,不要寄希望于一步到位。这是心理上的必要准备。

- 第三步:利用“最后动作”优化锚点

- 锚点本身,也有优劣之分。好的锚点,一定是具体的。最后一步,就是对锚点进行优化,使之更加具体。在此,福格博士提出了“最后动作”的概念。

- 怎么理解?比如,“上完厕所”就是一个相对模糊的锚点,而“按下冲洗马桶按钮”就更明确。并且,冲马桶正是上完厕所的最后一个动作。同理,相比“喝完水”,“放下水杯”也是一个更加明确的锚点。

3、动机、能力和提示的内在逻辑

走到这里,分别分析完动机、能力和提示后,是时候回顾一下截至目前的整体逻辑了。其实,所有三个要素均围绕习惯养成展开。

-

![]()

-

首先,愿望本身并不会自动改变,而必须依赖行为。从愿望出发,可以通过焦点地图和行为集群两个方法,找到黄金行为——有能力且有帮助的行为。

- 接下来,就是针对黄金行为进行优化,提高自己的相对能力。虽然也可以从提升技能和获取工具或资源着手,但更现实的考虑是让行为变得微小。这里也有两种方法:缩小规模和入门步骤。

- 一方面,行为已经优化到不可能失败。另一方面,就应该找到最佳的提示。行为绑定提示,就可以让黄金行为更容易发生。提示的方式有多种,但福格博士建议优先使用行为提示,也即“锚点”,因为它更自然。

- 最后一步,是将黄金行为与锚点联系起来。这里,也是一个不断试错的过程。

这一系列动作,其实就是一套打造习惯的标准流程。当然,习惯养成还离不开一个隐含假设,这就是下一章即将讲到的——庆祝

庆祝:情绪在习惯养成中的重要性

行为模型的前三个要素,围绕着行为本身。而庆祝,关乎心态改变,也关乎习惯养成。

庆祝之所以重要,是因为一个简单的道理,习惯养成依赖于情绪反馈。

甚至可以夸张一点说,行为设计,其本质就是情绪设计。

人都是趋利避害的,天生会追逐带给我们良好感觉的事物,这也是坏习惯难以戒掉的原因——它带给我们太多良好的感觉。如果行为总是带给我们负面或麻木的感受,我们就没有动力再去完成它。

所以,行为设计中一定要注意加入良好的感觉。如果确实没有,那就主动创造一个,比如庆祝。

福格教授甚至强调说:“如果你只能从这本书里学到一样东西的话,我希望是:为你的微小成功而庆祝。即使你觉得自己一时之间还无法摆脱困境,生活中的小小改变也能够产生巨大的影响力。庆祝可以成为你的救生绳。

参考资料

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号