《油气倒灌会发生吗?——与王永诗先生商榷》 by 李传亮,刘东华

0,文献地址

http://journal15.magtechjournal.com/Jwk_xnzk/article/2024/1674-5086/20240515.htm

1,油气生成

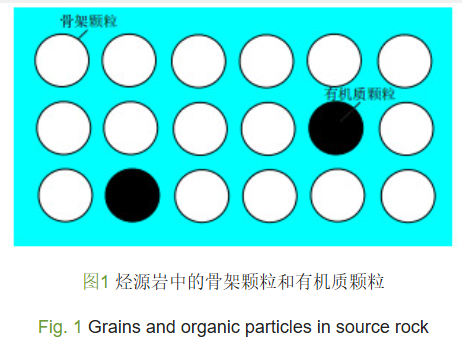

- 地层岩石由骨架颗粒和粒间孔隙组成,孔隙中饱和了水,骨架颗粒中夹杂着一些沉积有机质(干酪根,hydrogen)。干酪根就是所谓的生烃物质,它以固体颗粒的形式分散在岩石之中。总有机碳(TotalOrganicCarbon,TOC)含量越高,生烃量就越大。根据研究,烃源岩对TOC的要求并不高,1%就算是好的烃源岩了,即100个颗粒中有一个有机质颗粒就可以成为烃源岩了(图1)。烃源岩也叫生油层,大多数的烃源岩都是泥岩。

- 干酪根属于超大分子聚合体,没有固定的分子量和明确的分子式,主要由C、H和O等元素组成,并通过C—C和C—H等化学键把它们组合在一起,结构十分稳定。油气分子通常较小,是干酪根分解之后的产物,以烃类物质为主,油气为流体可以流动。

- 干酪根颗粒被地层水包围,在高温下慢慢分解,分解是从外部枝权上开始的,并逐渐向内部发展,黏土矿物催化剂会加速分解过程(图2)。由于C—H键的键能比C—C键高,因此,C—C键比C—H键更容易断裂,这样才保证了烃类物质的稳定存在。干酪根的分解也没有固定的模式,不同温度下生成的烃类物质也不尽相同,进入生烃门限后,较低温度下生成(分解)的长链烃较多,较高温度下生成(裂解)的短链烃较多,特高温度下C—H键开始断裂,干酪根逐渐石墨化。

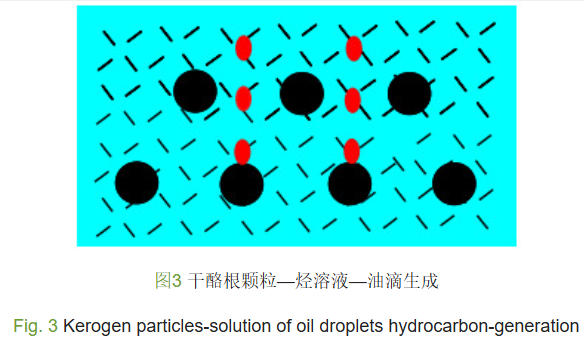

- 干酪根并不是直接生成油滴或气泡,而是将分解出的烃分子直接排放到水中,形成烃的水溶液(图3)。由于干酪根不断向水中排放烃分子,因此水的烃浓度会不断升高。如果烃浓度低于烃在水中的溶解度,则不会有油滴或气泡形成。幸运的是,烃在水中的溶解度非常低,因此很容易形成烃的过饱和水溶液。过饱和水溶液很不稳定,烃分子容易聚集和凝结成分子团,并且越聚越大,最后形成油滴或气泡。但是,形成油滴需要种子,也就是“核”。很显然,种子就在某些个干酪根颗粒上,不是所有的干酪根颗粒上都有种子。烃分子围绕着种子不断生长,形成大的油滴或气泡,浮力使其脱离母体并向上运移,然后种子继续生长,形成下一个油滴或气泡。这个过程与汽水瓶中的气泡形成过程完全一样。油滴只能向上脱离母体,不可能向下脱离母体。向上脱离母体后的油滴,再掉头向下进行倒灌,缺少动力的驱动。

- 由于烃源岩生烃的速度非常慢,需要几十万年甚至几百万年才能完成生烃过程,因此油气只能以油滴或气泡的形式排出烃源岩,这与湖底淤泥排出沼气的形式完全相同。

2,运移与流动

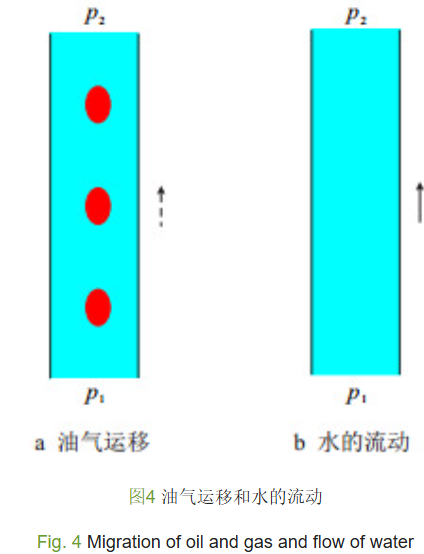

- 运移与流动是两个完全不同的概念,油气运移(migration)并不是油气流动(flow)。运移是离散介质的位置变化,油滴的移动就叫运移,油滴前后都不是油,而是水。流动是连续介质的位置变化,前后都是同一种流体,如水流。流动是连续流,运移是离散流或滴流。流动是压(势)差驱动的结果,图4b中的p1必须大于p2才能产生流动。运移不需要压差,只需要浮力即可,图4a中的油滴运移不需要p1大于p2,在p1等于p2的情况下油滴依然可以运移。油气运移与鸟类的迁徙(migration)类似,都属于离散介质的位置移动,二者使用同一个单词。高空中的雨滴下落到地面,并不是因为高空中的压力比地面高,而是因为重力作用的结果。开采过程中的油气为连续相,所以通常说油气流动,而不说油气运移。成藏过程中的油气为离散相,所以通常说油气运移,而不说油气流动。但很多人把油气运移当成油气流动进行研究,说油气运移需要压差的驱动,显然犯了一个概念错误。

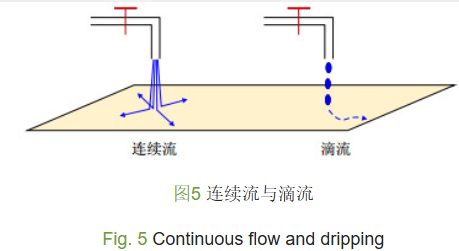

- 流动与运移的另外一个区别就是,流动的速度快,因为压差大、动力强;运移的速度慢,因为浮力小、动力弱,只能以滴流的形式进行。流动是从高压向低压进行的,但低压并不是只有一个方向,而是有很多方向,因此,流动方向也不止一个,而是有很多个,即流动是可以分叉的,河流入海口的分流河道就是流动分叉的证据。但运移不需要压差,只需要微弱的浮力(或重力),浮力的方向只有一个,因此,运移的方向也只有一个,即向上运移,遇到障碍后再转为侧向上运移,但不会分叉。油气运移不是压差驱动的连续流,而是浮力驱动的离散流,因此,不能用连续流的势理论来研究油气运移问题。自来水的流动可以是连续流,也可以是滴流,连续流压力大,水流急,四处飞溅,流动分叉;滴流的速度慢,只能有一条运移路线,即阻力最小的方向,见图5。

3,运移成藏

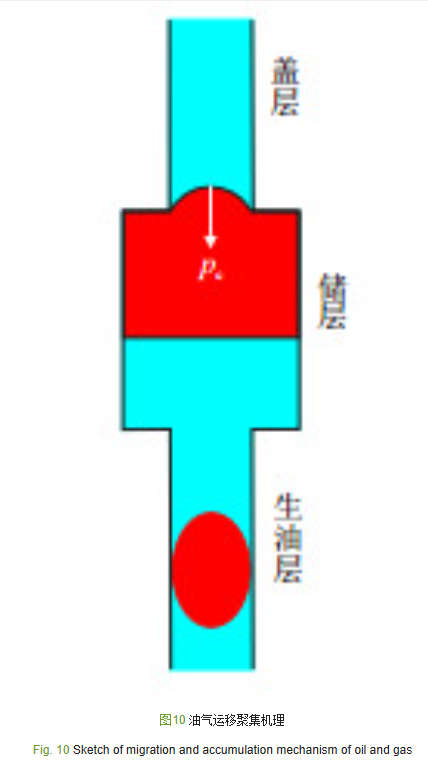

- 对于均质的地层或均匀的孔隙,不管是砂岩还是泥岩,都不会有油,因为油会在浮力的作用下运移出去。砂岩与泥岩的主要区别就是砂岩的孔隙大,泥岩的孔隙小。砂岩与泥岩组合在一起即成为非均质地层,图10就是由生储盖组合起来形成的非均质地层油气运移聚集机理图。非均质地层的孔隙为非均匀孔隙,当初也都饱和了地层水。当油滴从烃源岩小孔隙向储集层大孔隙运移时,没有任何障碍,连门槛压力都没有,可以顺利进入储集层。但是,当油滴从储集层大孔隙向盖层小孔隙运移时就有障碍了,毛管压力卡住了油滴,油滴无法继续运移,只好聚集起来形成油气藏(图10)。盖层是通过毛管压力封堵油气的,毛管压力起到了汽水瓶盖的作用。毛管压力对油气运移不起作用,是因为均匀孔隙中油滴顶、底端的毛管压力大小相等,方向相反,其合力为0,但毛管压力对油气聚集成藏却起到了至关重要的作用。油气可以由小孔隙运移进入大孔隙,却不能由大孔隙运移进入小孔隙,这就是油气运移的奇妙之处,也是油气能够聚集成藏的理论基础。

- 地层也都是如汽水瓶一样的容器,只是靠孔隙储存流体而已,盖层孔隙的毛管压力起到了汽水瓶盖的作用。

- 地层也都是如汽水瓶一样的容器,只是靠孔隙储存流体而已,盖层孔隙的毛管压力起到了汽水瓶盖的作用。

- 当岩石亲水时,毛管压力朝下,可以封堵油气;当岩石亲油时,毛管压力朝上,不仅不能封堵油气,还加速了油气的散失。因此,地层岩石的亲水性成就了石油工业。当然,油气必须在非均质地层中才能聚集成藏,地层的非均质性也是油气聚集成藏的必要条件,均质地层不能聚集油气。

4,初次运移与二次运移

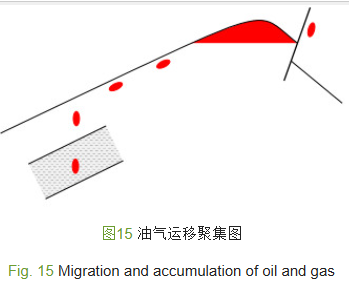

- 油气往往生成于致密的细粒烃源岩(泥岩)中,生成的油气首先必须从烃源岩运移出来,然后在储集层中沿着上倾方向继续运移,并最终在圈闭中聚集起来形成油气藏(图15)。油气从烃源岩向储集层的运移,即烃源岩中的运移,为初次运移;油气在储集层中的运移为二次运移。油气运移的动力为浮力,因此,油气在地层中的运移总是向上或侧向上的。

- 由于油气运移总是向上或侧向上的,因此,烃源岩必须位于储集层的下方,盖层必须位于储集层的上方,这样的生储盖组合模式即为下生上储式,也叫正常式。

- 有一个认识误区,就是把烃源岩误以为必须位于油气藏的正下方,实际上很多油气藏的烃源岩都位于油气藏的侧下方。油气藏的范围通常很小,可以认为是一个点,如图16中的R处,而烃源岩的范围通常都很大,可以认为是一个面,如图16中的S。油藏R的油气是来自于烃源岩S的B点油气经过侧向上运移储集的。

5,结论

- 运移与流动不同,流动需要压差驱动,运移不需要压差驱动,油气运移是浮力作用下的离散流或滴流。

- 油气可以向上运移,油气倒灌不会发生,因为缺少动力的驱动。

- 室内实验没有模拟地下情况,压差大,流速高,属于油气流动,而非油气运移。

- 泥岩地层为开放地层,并不存在超压,地层水通过流动可以平衡地层压力。

- 油气被地层水分割包围,可以出现超压,超压部分被毛管压力所平衡。

- 上生下储式并不存在,烃源岩不一定位于油气藏的正下方,侧向运移也可以实现油气成藏。

N1,理论与公式

N1-1,泊肃叶定理

- 流体在水平圆管/空隙中作层流运动时,其体积流量\(q/(m^3/s)\)与

- 流体粘度系数\(\mu/(mPa.s)\)

- 管子两端的压强差\(\Delta{p}/(MPa)\),管的半径\(r\),管的长度\(L\)有以下关系:

\(q=\frac{\pi{r^{4}}}{8\mu}\frac{\Delta{p}}{L}\)

行动是治愈恐惧的良药,而犹豫拖延将不断滋养恐惧。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号