记一次部署方式及部署环境的切换

前期介绍

项目主要是做机器人调度系统:主要分为云平台web端、APP端(融合联网部分功能-与web端共用同一服务端及离线部分功能-连接机器人wifi局域网功能)

项目前期项目刚起步,环境比较少只要3台服务器;后面新来的领导第一件事就是申请服务器,重新申请了6台服务器,用于部署相关服务;

本次主要记录一下部署环境的迁移以及部署方式的变化;

一、前期环境

前期环境;开发环境147,测试环境147,预留环境146,共计三台服务器;

前期部署方式1:通过jinkens部署,从gitlab上拉取代码到服务器的jinkens工作目录空间,然后执行编译程序,编译为jar包,然后执行java -jar的方式运行程序,采用的是单个应用部署的方式;这种单个应用部署的程序的复杂性非常高,每次代码的改动都会

牵一发而动全身,很容易堵了西墙漏了东墙;扩展能力差,无法根据业务模块进行伸缩;技术债务累积,随着时间的推移,需求的变更和技术人员的更替,形成应用程序的技术债务;

前期部署方式2:方式2是方式1的升级版本,使用的微服务部署,将单个应用程序进行业务拆分,拆分为不同业务模块,每个模块为一个微服务,使用docker部署的方式;还是使用的jinkens部署的方式,

每个模块在jinkens中创建一个构建工程;

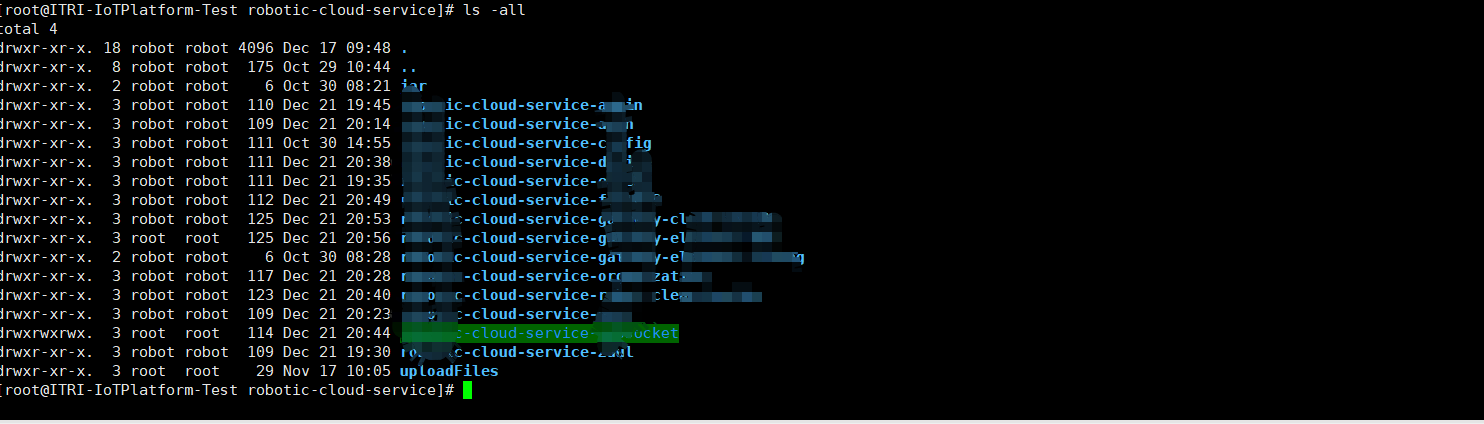

这是微服务部署方式的微服务列表

每个工程构建的时候将代码从gitlab拉取到jinkens工作空间,然后将对应的文件复制到对应的docker容器中;

这个方式有两个弊端就是:

a、每个环境都必须部署一套jinkens,开发环境、测试环境都必须的部署一套,导致了构建的工程数量特别多,特别的繁琐;

二、现在环境

后期环境:开发环境147,测试环境147,预留环境146,另外6台服务器,共计9台;

后期部署方式:现在项目采用的是敏捷开发模式,项目管理工具使用的是微软的Devops,项目管理、代码管理全部转移到devops上,代码管理使用pipline进行部署,采用的是微服务docker部署的方式,使用的是K8s的编排工具;

三、环境切换准备

1、环境准备

a、集群环境的准备

b、每个组件的版本

2、代码迁移

将gitlab上的代码迁移到devops工具上的repo仓库

3、代码修改

a、修改相关配置文件;

b、代码改造-抽离公共组件

线程池工具类封装;redis、MongoDB功能封装;mysql版本管理;配置中心优化;

c、不同业务模块持久化方案

d、服务端与设备的通讯协议

设备MQTT认证、注册流程设计、梳理

- 设备注册;

- 设备认证信息下发;

- 签名方式;

- key/id,deviceId规则;

e、服务端与设备的传输方式的改造

maqtt协议pyload中使用的是json格式;后续考虑改造未google的protocol buffer二进制的方式进行传输;

4、代码构建

使用pipline进行版本构建可以多套环境使用同一套代码;

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号