在 IPv4 和 IPv6 中,组播地址用于支持一对多或多对多的通信模型,允许数据包仅发送给需要接收的设备,而不是广播给网络上的每一个设备。在IPv4和IPv6中,多播地址用于向多个接收者发送数据包。多播地址的划分和使用方法不同于单播地址(一对一通信)。以下是IPv4和IPv6中多播地址的划分以及它们的功能类别的表格化。

在 Windows 中,组播地址 是一种用于支持一对多或多对多通信的网络地址。与传统的单播(1对1)或广播(1对所有)不同,组播(Multicast)允许信息在多个网络设备之间高效地传递,只向需要接收该信息的设备发送数据,而不是向所有设备发送数据。

什么是组播地址?

组播地址是指一类特殊的 IP 地址,用于在网络中进行组播通信。与广播不同,广播消息会发送到网络上的所有设备,而组播地址仅会发送给那些已加入特定组的设备。这些设备会订阅组播地址,并且接收该地址的消息。

-

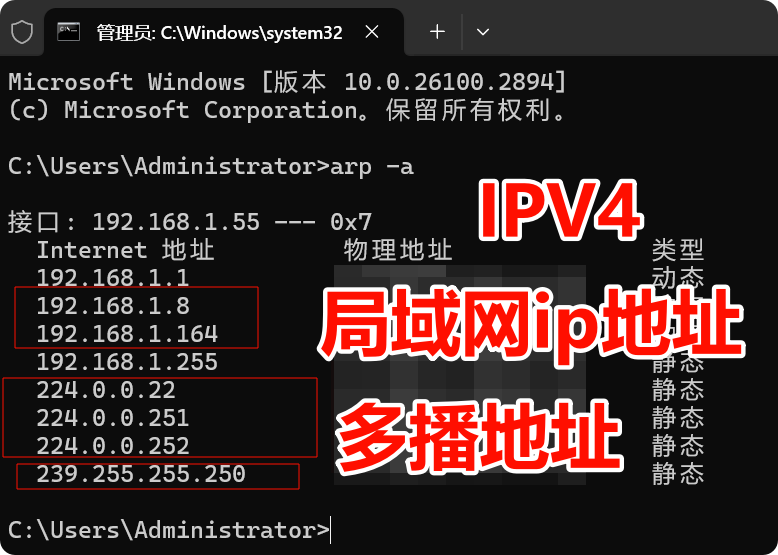

IPv4 组播地址范围:

IPv4 的组播地址范围是从224.0.0.0到233.255.255.255。具体来说:224.0.0.0到224.0.0.255是 保留地址,用于特殊用途,比如路由协议(例如 OSPF)和网络设备之间的通信。224.0.1.0到233.255.255.255是 可用于用户的组播地址。

-

IPv6 组播地址范围: IPv6 的组播地址从

FF00::/8范围开始,所有以FF开头的地址都属于组播地址。IPv6 的组播比 IPv4 更加灵活和广泛。

如何工作?

-

订阅和加入组播组:

设备要接收组播消息,需要通过加入特定的组播组(使用组播地址)。这通常是通过 IGMP(Internet Group Management Protocol,互联网组管理协议)在 IPv4 中进行的,或者通过 MLD(Multicast Listener Discovery)在 IPv6 中进行。 -

发送组播数据:

一旦设备加入某个组播组,任何发送到该组播地址的数据包都会被发送到所有已加入该组的设备。 -

高效的数据传输:

组播最大优点之一是高效性。数据仅发送给需要的设备,避免了广播的浪费。尤其是在大量设备需要接收相同数据的情况下,组播比单播要更加高效。

为什么使用组播?

-

节省带宽:

使用组播可以避免广播数据流量对网络带宽的占用,尤其在一个大型网络中。组播只将数据发送给加入组的设备,而不是广播给所有设备。因此,它避免了不必要的数据传输。 -

高效的数据分发:

在一些场景中(比如视频流、实时数据传输等),多个用户需要接收相同的内容。组播使得服务端只需发送一份数据,所有需要的设备(客户端)只接收该数据,避免了重复传输。 -

减少网络负载:

对于需要定期发送相同内容的服务(如视频流、股市数据等),组播能够显著减少网络负载,避免了传统的单播会占用大量带宽和服务器资源。 -

实时通讯和多方通信:

在实时通讯(如语音通话、视频会议等)中,组播有助于实现多方之间的同时通信。每个设备都可以加入并接收不同的数据流,而无需重复发送数据。

例子:Windows 中的组播

假设你正在设置一个视频会议系统,系统会使用组播地址来传送视频流:

- 所有参加会议的设备都订阅了特定的组播地址,例如

224.0.1.100。 - 服务器(或者源设备)将视频流广播到该组播地址。

- 所有订阅了该组播地址的设备会接收到视频流,而不需要单独向每个设备发送。

总结

- 组播地址 是一种特殊的 IP 地址,用于高效的一对多或多对多通信,允许数据只发送给需要接收的设备。

- 它的工作原理是设备需要加入某个组播组,才能接收对应组播地址的数据。

- 使用组播的优点包括节省带宽、提高数据分发效率、减少网络负载等。

在 Windows 中,使用组播地址能够实现高效的数据分发,尤其是在涉及大量设备并且需要传送相同数据时,如视频流、实时数据传输等。

在 IPv4 和 IPv6 中,组播地址用于支持一对多或多对多的通信模型,允许数据包仅发送给需要接收的设备,而不是广播给网络上的每一个设备。下面分别介绍 IPv4 和 IPv6 中的组播地址。

1. IPv4 组播地址

IPv4 中的组播地址位于 224.0.0.0 到 233.255.255.255 范围内。这个范围专门用于组播通信。具体分类如下:

IPv4 组播地址范围:

-

224.0.0.0到224.0.0.255:

这些地址用于保留,主要用于路由协议和网络设备之间的通信。例如,224.0.0.1是网络上的所有设备都接收的地址。 -

224.0.1.0到233.255.255.255:

这是用户可用的组播地址范围,支持一般的组播通信。通常,这些地址被分配给特定的应用程序或服务,例如视频流传输或大规模分发数据。 -

233.0.0.0到233.255.255.255:

这个范围被保留用于源特定组播(SSM),在这种模式下,只有数据的源设备可以发送数据到组播地址,而订阅者只接收该源的组播数据。 -

239.0.0.0到239.255.255.255:

这个范围被保留为本地组播地址,主要用于组织内部的组播通信,不会路由到公网。通常用于局域网中的组播通信。

常见的 IPv4 组播地址:

224.0.0.1:所有设备都接收的组播地址(特定协议)。224.0.1.1:用于多播网络发现协议。233.x.x.x:源特定组播地址。

2. IPv6 组播地址

IPv6 的组播地址属于 FF00::/8 范围。所有以 FF 开头的地址都是组播地址,因此 IPv6 中的组播地址比 IPv4 更加广泛且灵活。具体分类如下:

IPv6 组播地址范围:

-

FF00::/8:

这个范围定义了所有的 IPv6 组播地址,范围包括FF00::到FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。这个范围被划分成多个子范围,用于不同的组播目的。 -

FF0x::/16:

该范围用于不同的作用域(Scope)组播。x是作用域的类型,例如:FF02::/16:本地链路作用域(Link-local Scope),数据包仅在本地网络段内传输。FF05::/16:站点作用域(Site-local Scope),数据包在一个站点内传输。FF0E::/16:全球作用域(Global Scope),数据包可以在整个互联网范围内传输。

-

FF01::/16:

这是节点范围的组播地址,数据包只在发送者的节点内传输,通常用于单一设备内部的通信。 -

FF02::1:

这是IPv6的所有节点组播地址,所有设备(不论是否是路由器)都会接收到该组播消息。 -

FF02::2:

这是IPv6的所有路由器组播地址,用于设备向网络中所有路由器发送消息。

常见的 IPv6 组播地址:

FF02::1:所有节点的组播地址,设备在本地链路上接收此地址的数据包。FF02::2:所有路由器的组播地址,设备将数据包发送给所有本地链路的路由器。FF02::5:用于 OSPF(开放最短路径优先)路由协议的组播地址。FF05::101:多播 DNS 组播地址,用于多播 DNS(mDNS)。

3. IPv4 与 IPv6 组播的区别

- 地址范围:IPv4 的组播地址范围是

224.0.0.0到233.255.255.255,而 IPv6 的组播地址范围从FF00::/8开始。 - 灵活性和扩展性:IPv6 的组播地址更加灵活,支持更多的作用域(如链路本地、站点本地和全球范围),而 IPv4 的组播作用域较为有限。

- 配置和协议:IPv6 的组播配置通常涉及 MLD(Multicast Listener Discovery)协议,而 IPv4 使用 IGMP(Internet Group Management Protocol)来管理设备的组播订阅。

总结

- IPv4 组播地址:范围是

224.0.0.0到233.255.255.255,用于组播通信。 - IPv6 组播地址:范围从

FF00::/8开始,提供更强大的灵活性和多种作用域选项。 - 作用域:IPv6 的组播地址支持多种作用域,如本地链路、站点和全球范围,而 IPv4 的作用域相对较简单。

通过使用组播地址,网络可以高效地传输数据,减少带宽消耗,尤其在多个设备需要同时接收相同数据时,组播的优势尤为明显。

IPv4 和 IPv6 中的 组播地址,作为一种有效的通信方式,起源于网络协议的发展过程中,旨在满足对高效多点数据传输的需求。组播的目标是减少网络带宽的浪费并提高数据传输效率,尤其是在需要同时向多个接收者传输相同数据的场景中。接下来,我们将深入探讨 组播地址的起源,并了解它如何在 IPv4 和 IPv6 中演变。

1. IPv4 组播的起源

背景:

在早期的计算机网络中,尤其是互联网发展初期,广播(Broadcast)是常见的多点通信方式。广播意味着数据包会被发送到网络中的每一个设备,这对于发送给多个接收者的数据来说非常低效,因为所有设备都会接收到这些数据,而有些设备并不需要接收它们。这不仅浪费带宽,还增加了网络中的拥塞。

为了更高效地传输数据,尤其是像视频流、音频广播等多点通信需求,组播(Multicast)应运而生。

IPv4 组播的引入:

IPv4 组播的引入可以追溯到 1980 年代。在 1980 年代早期,**互联网工程任务组(IETF)**开始研究多点通信的需求,并提出了组播的概念。IPv4 的组播地址是通过 Internet Group Management Protocol (IGMP) 来实现的。IGMP 是一种协议,用于管理主机如何加入或离开组播组。

- 1990年:IGMP 协议的第一次标准化,使得 IPv4 网络开始支持组播。

- IPv4 组播地址的范围:经过设计,IPv4 组播地址的范围被指定为

224.0.0.0到233.255.255.255。这个范围使得数据包能够高效地发送到指定的一组设备,而不是发送到网络中的每一个设备。

组播应用的推动:

随着网络需求的不断增加,特别是在多媒体流、视频会议和广播电视等领域,组播通信逐渐成为一种必要的技术。其优势体现在:

- 减少带宽浪费:数据包只会发送到需要接收的设备。

- 提高传输效率:能够同时向多个接收者发送相同的数据,节省时间和资源。

2. IPv6 组播的起源

背景:

随着互联网和网络通信技术的快速发展,IPv4 的一些限制逐渐显现出来,尤其是在地址空间不足和组播功能的扩展性方面。IPv6 被设计出来以解决这些问题,其中就包括了对组播功能的进一步改进和扩展。

IPv6 组播的引入:

IPv6 从一开始就包括了更为强大的组播支持,这一设计考虑到了 IPv6 需要满足更大规模、更复杂的网络通信需求。IPv6 组播的设计不仅继承了 IPv4 组播的基本概念,还进一步扩展了作用域、地址类型和多种使用场景。

- IPv6 地址结构:IPv6 的组播地址位于

FF00::/8范围内,这一范围比 IPv4 的组播地址更加宽广且具有更灵活的分类。 - IPv6 的组播优势:IPv6 组播支持更多种类的作用域,例如链路本地(Link-local)、站点本地(Site-local)和全球作用域(Global)。这使得 IPv6 在多点通信方面比 IPv4 更具优势,尤其是在大规模分布式网络和更复杂的应用场景中。

IGMP 与 MLD:

- IPv4 使用 IGMP:IPv4 组播的管理主要依赖于 IGMP(Internet Group Management Protocol),它允许设备加入或离开组播组。

- IPv6 使用 MLD:IPv6 则采用了 MLD(Multicast Listener Discovery)协议,来执行与 IGMP 相似的功能,但它能够更好地支持 IPv6 的多样化和大规模网络架构。

3. 组播通信技术的应用和发展

多媒体应用:

- 早期,组播通信主要用于像视频广播、实时音频、视频会议等多媒体应用。这些应用需要将相同的数据流发送到多个接收者,而传统的单播(Unicast)通信方式无法高效实现这一目标。

大规模分布式网络:

随着互联网和企业网络的规模扩大,尤其是在数据中心、云计算以及互联网广播领域,组播作为一种高效的通信方式被越来越多地应用于各个领域。

总结:

- IPv4 组播的起源:起源于 1980 年代,通过 IGMP 协议进行管理,用于提供高效的多点通信。

- IPv6 组播的起源:IPv6 从一开始就包括了更加完善的组播支持,支持更多的作用域,并通过 MLD 协议来管理。

- 组播通信的需求:随着多媒体应用的普及和互联网规模的扩大,组播成为高效数据传输的关键技术,减少了网络带宽的浪费,提升了通信效率。

组播地址的出现是应对大规模数据通信需求的一项关键技术演进,它为全球网络提供了更加高效的传输方式,特别是在需要同时向多个接收者发送相同数据的场景中。

IPv4 和 IPv6 中组播地址的发展阶段是随着网络需求变化和技术发展而逐步完善的。组播作为一种有效的多点数据传输方式,经历了从初步探索到完善应用的过程。在此过程中,IPv4 和 IPv6 组播的演变体现了网络规模和复杂性不断增加的趋势。

1. IPv4 组播的早期发展阶段

初期探索(1980年代)

-

1982年:组播的初步提出

组播的概念最早是在1982年由 Steve Deering 提出的,旨在提供一种比广播更高效的多点通信方式。组播旨在减少广播带来的带宽浪费,同时高效地将相同的数据传输到多个接收者。 -

1986年:Multicast Backbone (MBone) 的建立

MBone 是第一个用于传输 IPv4 组播数据的网络,允许跨多个自治系统(AS)进行组播通信。这一阶段的 IPv4 组播主要集中在试验性应用和早期的多媒体数据传输上。

IPv4 组播协议的标准化(1990年代)

-

1991年:IGMP协议的引入

1991年,Internet Group Management Protocol (IGMP) 被提出并成为标准,IGMP协议用于管理主机如何加入和离开组播组。IGMP使得设备能够参与或退出特定的组播组,从而实现有效的多点通信。 -

1993年:IPv4 组播地址的定义

IPv4 的组播地址范围被定义为224.0.0.0到233.255.255.255。这些地址用于不同类型的组播通信,如链接本地组播、组织内组播等。 -

1994年:IGMPv2和组播路由协议

IGMPv2 对原始的 IGMP 协议进行了改进,增加了更加高效的组播组管理功能。此外,PIM(Protocol Independent Multicast) 和 DVMRP(Distance Vector Multicast Routing Protocol) 等组播路由协议也开始得到广泛应用。

IPv4 组播的广泛部署(2000年代)

- 2000年代初:组播应用的增长

随着多媒体应用的普及,尤其是视频会议、实时广播和 IPTV 等业务的兴起,IPv4 组播逐渐应用到这些场景中。尽管IPv4的组播功能得到了一定的普及,但仍然存在诸如带宽浪费和网络扩展性等问题。

2. IPv6 组播的引入与发展

IPv6 组播的设计目标(1990年代末)

-

1996年:IPv6 标准化

IPv6 被正式定义,组播功能成为其核心特性之一。IPv6 设计者意识到,随着互联网设备数量的急剧增加,IPv4 的地址空间逐渐不足,传统的组播方法无法满足大规模网络的需求。因此,IPv6 组播功能的设计不仅继承了 IPv4 的基本原理,还进行了扩展和优化,主要体现在组播地址空间和作用域的扩展。 -

IPv6 组播地址范围

IPv6 中的组播地址范围被定义为FF00::/8,并且将其进一步细分为多个子范围,以支持不同类型的组播通信。IPv6 组播地址比 IPv4 组播地址具有更大的灵活性,能够满足更复杂的应用需求。

IPv6 组播的协议改进(2000年代初)

-

Multicast Listener Discovery (MLD)

IPv6 使用 MLD(Multicast Listener Discovery)协议代替了 IPv4 的 IGMP 协议。MLD 主要用于确定哪些设备需要加入特定的组播组,并通过多播路由协议来管理组播组的成员。 -

增强的作用域和地址类型

IPv6 组播地址引入了更加精细的作用域定义,例如链路本地作用域(Link-local)、站点本地作用域(Site-local)和全球作用域(Global)。这些改进使得 IPv6 组播能够在更大规模的网络中进行有效管理。

IPv6 组播的实际应用(2010年代)

-

大型分布式应用支持

随着云计算、大数据以及高清视频流的普及,IPv6 组播被广泛应用于分布式系统、数据中心、企业网络等领域。IPv6 组播的灵活性和可扩展性使其成为支持大规模网络通信的理想选择。 -

支持更广泛的网络架构

IPv6 组播支持跨越更多的网络边界,可以在不同类型的网络(如局域网、广域网以及跨国连接)之间高效传输数据。

3. IPv4 到 IPv6 组播的转型

随着互联网向IPv6过渡,IPv4 组播仍然在许多现有网络中广泛使用。然而,随着 IPv6 部署的增加,越来越多的应用开始依赖 IPv6 组播功能,特别是在跨国企业网络、全球视频传输和物联网(IoT)等领域。

- IPv4 和 IPv6 兼容性:在过渡时期,网络需要同时支持 IPv4 和 IPv6 的组播,以便确保两种协议的互操作性。许多现代网络设备和服务已经开始支持双栈模式(Dual-stack),即同时支持 IPv4 和 IPv6。

4. 总结:组播地址的发展阶段

-

IPv4 组播的起源与标准化(1980-1990年代):组播作为一种减少带宽浪费的技术在早期被提出并得到了标准化。IGMP 协议和组播路由协议的引入推动了 IPv4 组播的发展。

-

IPv6 组播的设计与应用(1990年代末-2000年代初):IPv6 从一开始就注重组播的扩展性和灵活性,提供了更大的组播地址空间和更加多样化的作用域。

-

组播功能的成熟与广泛应用(2010年代-至今):随着互联网应用的增长,特别是视频流、实时通信和云计算,IPv6 组播发挥了更加重要的作用,特别是在大规模网络和分布式应用中。

IPv4 和 IPv6 组播的共同目标是高效地支持多点通信,同时随着技术的发展,IPv6 组播逐渐成为未来网络中的核心技术。

在 IPv4 和 IPv6 中,组播地址的底层原理都涉及到如何实现高效的多点数据传输,确保数据可以同时发送给多个接收者,同时避免重复传输和浪费带宽。虽然 IPv4 和 IPv6 中的组播机制在实现上有所不同,但其核心原理相似,都是通过“源到多个接收者”的通信方式来高效地传输数据。

以下是两种协议中组播地址的底层原理:

1. IPv4 组播原理

1.1 组播地址

在 IPv4 中,组播地址范围从 224.0.0.0 到 233.255.255.255,这部分地址专门用于组播通信。组播地址由一系列固定和可变部分组成,用来表示不同类型的组播通信。IPv4 组播的关键点包括:

- 224.0.0.0 到 224.0.0.255:这些是“链路本地”组播地址,只在本地网络或子网中有效。

- 224.0.1.0 到 233.255.255.255:这些是广泛使用的组播地址,适用于广域网内的多点通信。

- 233.0.0.0 到 233.255.255.255:这些是**源特定组播(SSM)**的地址,用于通过指定源地址来限制接收者。

1.2 组播通信机制

IPv4 组播的工作原理包括以下几个方面:

-

组播源和组播组:在组播通信中,数据通过单一源设备发送到一个特定的组播地址。多个接收者通过订阅(加入)该组播组来接收数据。

-

IGMP(Internet Group Management Protocol):IGMP 协议用于管理本地网络中主机如何加入和离开组播组。接收者通过 IGMP 通知路由器其希望接收的数据流。路由器通过 IGMP 控制本地网络中的组播组成员。

-

PIM(Protocol Independent Multicast)和 DVMRP(Distance Vector Multicast Routing Protocol):这些是常见的组播路由协议,用于在不同网络之间转发组播流量。它们基于不同的策略(例如,源特定组播或任意源组播)来决定如何建立和维护组播路由。

1.3 组播路由

为了实现跨多个网络的组播通信,路由器必须知道如何转发组播数据包。组播路由协议(如 PIM)帮助路由器动态计算出数据包的转发路径,并确保组播数据能够从源主机传递到每个接收主机。

- PIM-Sparse Mode (PIM-SM):适用于跨大范围区域的组播,使用最少的路由信息来优化带宽使用。

- PIM-Dense Mode (PIM-DM):适用于组播流量较密集的网络区域,所有路由器默认加入组播组,并通过剪枝操作减少不必要的传输。

2. IPv6 组播原理

2.1 组播地址

IPv6 的组播地址范围为 FF00::/8。IPv6 的组播地址设计比 IPv4 更加灵活,支持更多类型的通信。IPv6 组播地址由三部分组成:

- 前缀 FF:所有组播地址都以

FF开头。 - 接收范围和作用域:接下来的一部分字段定义了组播的接收范围(例如:链路本地、站点本地、全球范围等)。

- 组播组ID:这是组播组的唯一标识符。

2.2 组播通信机制

IPv6 组播和 IPv4 类似,数据从源设备发送到组播地址,多个接收者通过订阅该组播组来接收数据。

-

MLD(Multicast Listener Discovery)协议:与 IPv4 中的 IGMP 类似,IPv6 使用 MLD 协议来管理主机加入和离开组播组。MLD 用于通知路由器设备是否希望接收特定组播地址的数据流。

-

组播路由协议:IPv6 组播支持的路由协议和 IPv4 的类似,例如 PIM,具体可分为以下模式:

- PIM-Sparse Mode:通过稀疏模式进行路由,适用于大规模网络。

- PIM-Dense Mode:通过密集模式进行路由,适用于网络中大多数路由器都有兴趣接收数据的情况。

2.3 IPv6 路由和组播树

IPv6 组播的数据传输依赖于建立“组播树”。这些树结构是动态构建的,依据接收者的加入信息,路由器会维护相应的组播路由表来转发数据。组播树可以是:

- 源树(Source-specific Tree, SPT):数据从特定源发出,树结构基于源地址建立。

- 共享树(Shared Tree):多个源共享一棵树,树结构的根节点是组播源。

3. IPv4 与 IPv6 组播的差异

地址空间

- IPv4:IPv4 使用的组播地址范围是

224.0.0.0到233.255.255.255,受限于 32 位地址空间。 - IPv6:IPv6 组播地址范围是

FF00::/8,地址空间更大,且支持更复杂的作用域和多种接收模式。

协议差异

- IGMP(IPv4)与 MLD(IPv6):IPv4 使用 IGMP 协议来管理组播组成员,而 IPv6 使用 MLD。

- PIM(IPv4/IPv6):虽然 PIM 在 IPv4 和 IPv6 中都能工作,但 IPv6 提供了更多的灵活性和可扩展性,特别是在路由器和设备配置方面。

路由优化

IPv6 组播设计考虑到更高效的路由和流量管理,提供更强的网络层路由优化功能。例如,IPv6 支持更细粒度的作用域和更强大的路由协议(例如 OSPFv3、BGPv6 等),这些优化使得组播在大型网络中的使用更为高效。

4. 总结

IPv4 和 IPv6 组播的底层原理都通过源发送数据到特定的组播地址,并通过路由器和相关协议来保证数据被多个接收者有效接收。虽然两者的组播机制相似,但 IPv6 提供了更大的地址空间和更灵活的组播功能,适用于更大规模和更加复杂的网络应用。

在 IPv4 和 IPv6 中,组播(Multicast)地址的应用场景有很多,主要用于需要将数据传输到多个接收者的情境。与单播(Unicast)不同,组播允许数据源一次性向多个接收者发送数据,从而避免了重复传输和带宽浪费。以下是 IPv4 和 IPv6 中组播地址的主要应用场景:

1. 视频会议和实时流媒体

组播非常适合视频会议和实时流媒体等应用场景,在这些应用中,需要将视频或音频流同时发送给多个参与者。通过组播,源设备只需要发送一次数据,所有订阅该组播地址的接收者都能接收到数据,而无需为每个接收者单独发送数据。

- IPv4:在 IPv4 中,通常使用

233.0.0.0/8范围的地址来传输实时视频或音频流。 - IPv6:IPv6 的组播地址范围更广泛,可以支持更多的接收者和灵活的网络管理。

2. ** IPTV(互联网协议电视)**

IPTV 是一种通过互联网协议传输电视节目和视频内容的方式,组播用于在网络中高效地传输电视信号。对于需要同时向多个用户发送相同节目的场景,组播比单播更高效,因为单播会消耗更多带宽,且会重复传输同一数据。

- IPv4:IPTV 服务商可能会使用

233.0.0.0/8的组播地址来向多个用户提供电视信号。 - IPv6:IPv6 可以提供更大的组播地址空间,使得更多用户能够接收电视信号并支持更复杂的网络结构。

3. 在线游戏

在多人在线游戏中,游戏服务器常常需要将游戏状态、事件或玩家动作等信息同时发送给多个玩家。使用组播可以避免重复传输相同的信息,提高效率,尤其是在参与者数量较多的情况下。

- IPv4:游戏服务器可以使用 IPv4 组播地址将游戏信息发送到所有参与者的客户端。

- IPv6:IPv6 可以通过更大的地址空间和更复杂的路由策略支持大规模多人游戏的组播需求。

4. 实时数据传输

例如金融行业中,股票行情、外汇交易等需要实时向多个用户推送数据。组播可用于同时向多个终端用户传输相同的数据流,确保数据的实时性和准确性。

- IPv4:例如,某个金融服务提供商可以使用组播来实时将股票价格或外汇交易数据发送给多个客户端。

- IPv6:IPv6 支持更多的接收者和更灵活的组播管理,适合大规模数据推送的场景。

5. 软件更新和补丁分发

对于企业或组织内部的大规模设备或软件更新,组播能够有效地减少带宽的消耗,并确保所有设备能够在相同时间内接收到相同的更新数据。使用组播,管理员可以将更新包一次性发送给网络中的多个设备,而不需要逐一发送。

- IPv4:IPv4 组播广泛应用于局域网内的批量更新,如操作系统或防病毒软件的定期更新。

- IPv6:IPv6 组播同样适用于大规模网络中的软件更新,尤其是在网络拓扑复杂或设备数量庞大的环境中。

6. 企业内部通信

组播在企业网络内部广泛应用,用于高效传输公告、系统通知或同步任务等信息。例如,网络管理员可能会向所有终端用户设备发送一个系统警告或通知,避免重复传输并提高效率。

- IPv4:IPv4 组播常用于在企业内部发布公告或广播系统状态信息。

- IPv6:在使用 IPv6 的企业网络中,组播可以支持更多设备和更灵活的网络配置,便于分发企业信息。

7. 科学计算和数据分析

在科学计算和数据分析的应用中,尤其是需要共享大规模计算结果或分布式计算的数据时,组播能显著提高数据分发效率。例如,在高性能计算(HPC)集群中,多个计算节点需要同时接收到相同的输入数据或结果数据,组播是一种高效的传输方式。

- IPv4:组播可用于分布式计算的结果共享、数据分析过程中的实时信息分发等。

- IPv6:IPv6 的组播能力增强了大规模数据分发,适用于更复杂的科学计算场景。

8. 网络管理和监控

组播在网络管理中也有很重要的应用,尤其是当网络管理员需要向大量设备发送配置更新、网络监控数据或诊断信息时。通过组播,可以一次性将信息广播到多个设备,而无需进行单独的连接。

- IPv4:在某些网络管理协议(如 SNMP)中,组播可用于设备之间的状态监控和告警通知。

- IPv6:IPv6 提供更大的地址空间和更强的路由能力,能够更有效地支持大规模的网络管理需求。

9. 多点到多点的应用(M2M通信)

在物联网(IoT)和机器到机器(M2M)通信中,组播应用非常广泛。例如,在智能城市系统中,多个传感器或设备可能需要共享实时数据,如交通流量、气象数据等,使用组播可以减少网络负载,提高通信效率。

- IPv4:IoT 设备可以通过组播协议来交换数据,减少单独通信所带来的开销。

- IPv6:由于 IPv6 的地址空间更大且支持更灵活的路由选择,因此可以在更复杂的物联网架构中使用组播进行设备间的数据传输。

10. 内容分发网络(CDN)

组播在内容分发网络中也有应用,尤其是在大规模分发静态内容(如视频、图像、新闻等)时,使用组播可以将相同的内容同时分发给多个用户而无需重复传输。

- IPv4:传统的内容分发网络可以利用 IPv4 组播减少带宽消耗。

- IPv6:IPv6 的扩展性使其在未来 CDN 的应用中能够处理更多的用户和更复杂的传输需求。

总结

组播在 IPv4 和 IPv6 中的应用场景主要集中在需要高效、大规模数据传输的领域。IPv6 由于提供了更大的地址空间和灵活的路由机制,支持更复杂的组播需求,而 IPv4 在小型和中型网络中仍然有广泛应用。随着网络规模的增大和应用需求的提升,IPv6 的组播功能将发挥更重要的作用。

关于IPv4和IPv6多播地址的详细划分、类别、分类、等级、数量和功能的表格化整理:

IPv4 多播地址划分

| 分类 | 地址范围 | 数量 | 功能 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 本地链路多播 | 224.0.0.0 到 224.0.0.255 | 256 | 用于局部网络内的设备通信,如路由协议(OSPF、RIP等) | 网络管理和路由协议 |

| 有限范围多播 | 224.0.1.0 到 224.0.1.255 | 256 | 主要用于广播服务和协议,如SNMP、NTP | 广播协议和网络管理 |

| 组织内部多播 | 224.0.2.0 到 224.255.255.255 | 16,777,216 | 用于组织内部的多播通信 | 特定组织内部通信 |

| 全球范围多播 | 233.0.0.0 到 233.255.255.255 | 16,777,216 | 用于全球范围的应用,如互联网多播 | 如视频、音频等全球通信 |

| 源特定多播 (SSM) | 233.252.0.0 到 233.255.255.255 | 16,777,216 | 用于源特定多播,如特定源的视频流传输 | 源特定多播流媒体,如视频和音频传输 |

| 实验性多播地址 | 240.0.0.0 到 255.255.255.255 | 保留地址 | 供未来使用或实验开发 | 实验性地址 |

IPv6 多播地址划分

| 分类 | 地址范围 | 数量 | 功能 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 全局多播地址 | FF5x::/8 | 268,435,456 | 用于全球范围的多播应用,如视频、流媒体等 | 用于互联网及大范围的多播服务 |

| 本地链路多播 | FF02::/16 | 65,536 | 限制在本地链路内的多播通信 | 本地链路范围内的多播(如路由协议) |

| 节点本地多播 | FF01::/16 | 65,536 | 仅限设备内部使用的多播通信 | 设备本地使用,局部网络内部通信 |

| 源特定多播(SSM) | FF3x::/8 | 268,435,456 | 特定源的多播流媒体(如视频流传输) | 用于源特定流媒体应用 |

| 保留多播地址 | FF4x::/8 | 保留地址 | 供未来使用或实验开发 | 目前没有特定定义 |

详细解释和分析

-

IPv4多播:

- 本地链路多播:如

224.0.0.0/24地址用于局部网络中的协议,如OSPF、RIP等。 - 有限范围多播:如

224.0.1.0/24地址,用于某些广播服务和协议,例如NTP和SNMP。 - 组织内部多播:适用于大型组织内部的多播通信,使用地址范围从

224.0.2.0到224.255.255.255。 - 全球范围多播:用于全球性应用,例如流媒体、视频会议等。

- 源特定多播 (SSM):支持源特定流媒体传输,通常用于需要源地址限定的多播流,例如特定视频或音频的传输。

- 实验性多播地址:这个地址范围供实验使用,尚未分配给正式的多播服务。

- 本地链路多播:如

-

IPv6多播:

- 全局多播地址:范围为

FF5x::/8,适用于全球性多播服务,支持大规模流媒体和全球通信。 - 本地链路多播:范围为

FF02::/16,用于链路内的多播通信,如本地网络的路由协议。 - 节点本地多播:范围为

FF01::/16,该地址仅在设备内使用,限制于同一设备的内部通信。 - 源特定多播 (SSM):范围为

FF3x::/8,支持通过源地址指定的多播流,如定向视频流等应用。 - 保留多播地址:范围为

FF4x::/8,供未来发展或实验协议使用,目前无广泛应用。

- 全局多播地址:范围为

这些多播地址在IPv4和IPv6中的分类和划分,通过不同的范围与功能,为不同的网络应用提供了灵活的多播服务。IPv4中的多播地址主要集中在 224.0.0.0 到 233.255.255.255 范围,而IPv6的多播地址则有更大的划分空间,涵盖全球范围、本地链路和源特定等多种功能类别。

在IPv4和IPv6中,多播地址用于向多个接收者发送数据包。多播地址的划分和使用方法不同于单播地址(一对一通信)。以下是IPv4和IPv6中多播地址的划分以及它们的功能类别的表格化。

IPv4 多播地址划分

IPv4 多播地址位于 224.0.0.0 到 233.255.255.255 范围内。该地址段被分为几个子类别,用于不同的应用和协议。

| 多播地址范围 | 地址范围 | 描述 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 地址段 | 224.0.0.0 到 224.0.0.255 | 网络管理和路由协议 | 用于设备之间的本地通信,如路由协议(例如 OSPF、RIP) |

| 有限范围多播 | 224.0.1.0 到 224.0.1.255 | 广播服务和协议 | 用于诸如 SNMP(简单网络管理协议)等服务 |

| 组织内部多播 | 224.0.2.0 到 224.255.255.255 | 各种组织内的多播应用 | 用于特定组织的内部多播应用 |

| 全球范围多播 | 233.0.0.0 到 233.255.255.255 | 特定多播组 | 用于全球性的应用(例如互联网多播) |

| 源特定多播 (SSM) | 233.252.0.0 到 233.255.255.255 | 源特定多播(SSM) | 用于特定源的多播流媒体(例如视频传输) |

| 实验性多播地址 | 240.0.0.0 到 255.255.255.255 | 保留地址,未分配给实际应用 | 仅用于实验和未来协议开发 |

IPv6 多播地址划分

IPv6中的多播地址位于 FF00::/8 范围内,通常以 FF 开头,接下来根据地址的目的和范围进一步划分。

| 多播地址范围 | 地址范围 | 描述 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| IPv6 基本多播地址 | FF00::/8 | IPv6 多播地址的通用前缀 | 用于标识所有IPv6多播地址的范围 |

| 本地链路多播 | FF02::/16 | 限制在本地链路范围内的多播地址 | 用于本地链路内设备之间的多播通信 |

| 节点本地多播 | FF01::/16 | 限制在节点本地范围内的多播地址 | 仅适用于同一设备内部的多播通信 |

| 全局多播地址 | FF5x::/8 | 全局范围的多播地址 | 用于全球范围的多播通信,例如视频流媒体等 |

| 特定源多播(SSM) | FF3x::/8 | 源特定多播地址 | 用于特定源的多播流媒体应用,如视频或音频流 |

| 保留多播地址 | FF4x::/8 | 保留地址,供未来使用 | 供未来使用的地址,当前没有特定定义 |

总结表格:IPv4 和 IPv6 多播地址划分

| 协议类型 | 地址范围 | 地址类别 | 描述 |

|---|---|---|---|

| IPv4 | 224.0.0.0 - 233.255.255.255 | 网络管理多播地址 | 适用于路由协议和局部网络通信 |

| 224.0.1.0 - 224.0.1.255 | 有限范围多播 | 用于广播服务和协议通信 | |

| 233.0.0.0 - 233.255.255.255 | 全球范围多播 | 用于特定全球性应用 | |

| 233.252.0.0 - 233.255.255.255 | 源特定多播 (SSM) | 用于源特定多播,如视频流传输 | |

| 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | 实验性多播地址 | 保留地址,用于实验或未来协议开发 | |

| IPv6 | FF00::/8 | 基本多播地址 | 用于标识所有IPv6多播地址的范围 |

| FF02::/16 | 本地链路多播 | 用于本地链路内设备之间的多播通信 | |

| FF01::/16 | 节点本地多播 | 仅适用于同一设备内部的多播通信 | |

| FF5x::/8 | 全局多播地址 | 用于全球范围的多播通信 | |

| FF3x::/8 | 特定源多播(SSM) | 用于特定源的多播流媒体应用 | |

| FF4x::/8 | 保留多播地址 | 供未来使用的地址 |

通过这些地址范围的划分,IPv4 和 IPv6 提供了多种类型的多播服务,适用于不同的应用场景,如网络管理、流媒体传输、全球通信等。

分类体系包括了基础组播地址、路由协议相关组播地址、服务协议组播地址和保留地址,使得分类更加清晰,便于管理和使用。

1. 基础组播地址(Reserved & Link-Local)

| 组播地址 | 功能描述 | 适用范围 |

|---|---|---|

| 224.0.0.0 | 保留地址,未分配给任何特定协议 | 保留地址,用于未来扩展。 |

| 224.0.0.1 | 所有主机地址(包括所有路由器) | 所有主机和路由器,适用于同一子网内。 |

| 224.0.0.2 | 所有组播路由器地址 | 在同一网络内的所有参与组播的路由器。 |

| 224.0.0.3 | 暂无定义,保留地址 | 保留地址,未分配给任何协议或用途。 |

| 224.0.0.4 | DVMRP协议路由器地址 | 仅用于DVMRP(距离向量多播路由协议)。 |

| 224.0.0.5 | OSPF(开放最短路径优先)路由器地址 | 所有运行OSPF协议的路由器。 |

| 224.0.0.6 | OSPF DR(指定路由器)/BDR(备份指定路由器) | 用于OSPF的DR和BDR之间的通信。 |

| 224.0.0.9 | RIP-2(路由信息协议版本2)路由器地址 | 所有支持RIP-2协议的路由器。 |

| 224.0.0.13 | 所有PIM(协议独立多播)路由器 | 所有支持PIM协议的路由器。 |

功能细化:

- 224.0.0.0~224.0.0.3:这些地址一般作为保留地址,用于协议的标准化或未来使用。

- 224.0.0.1:所有同一子网内的设备(包括路由器和主机)都可以接收此组播消息,用于广播。

- 224.0.0.2:所有支持组播路由的设备(通常是路由器)都会接收此消息,确保组播消息可以在路由器间传递。

2. 路由协议相关组播地址(Routing Protocols)

| 组播地址 | 功能描述 | 适用范围 |

|---|---|---|

| 224.0.0.5 | OSPF路由器地址 | 所有OSPF(开放最短路径优先)路由器。 |

| 224.0.0.6 | OSPF DR/BDR地址 | OSPF协议中,指定路由器(DR)和备份指定路由器(BDR)之间的通信。 |

| 224.0.0.13 | 所有PIM路由器地址 | 所有支持PIM(协议独立多播)协议的路由器。 |

| 224.0.0.9 | RIP-2路由器地址 | 所有支持RIP-2(路由信息协议版本2)协议的路由器。 |

| 224.0.0.14 | RSVP(资源预留协议)封装地址 | 用于RSVP协议中的数据传输。 |

功能细化:

- 224.0.0.5~224.0.0.9:这些地址用于不同的路由协议间的通信,例如OSPF、RIP-2和PIM,确保各类路由协议能有效交换路由信息。

3. 服务协议相关组播地址(Service Protocols)

| 组播地址 | 功能描述 | 适用范围 |

|---|---|---|

| 224.0.0.12 | DHCP服务器与中继代理地址 | 用于DHCP协议中的服务器和中继代理的通信。 |

| 224.0.0.18 | VRRP(虚拟路由冗余协议)地址 | 用于VRRP协议中的设备进行冗余路由管理。 |

| 224.0.0.4 | DVMRP(距离向量多播路由协议)地址 | 用于DVMRP路由协议的通信。 |

| 224.0.0.15 | CBT路由器地址 | 所有参与CBT(核心广播树)协议的路由器。 |

功能细化:

- 224.0.0.12:用于DHCP协议,支持客户端和服务器间的动态IP分配。

- 224.0.0.18:VRRP协议通过此地址提供主备路由器冗余配置,确保网络的高可用性。

4. 特殊用途组播地址(Special Purpose)

| 组播地址 | 功能描述 | 适用范围 |

|---|---|---|

| 224.0.0.7 | ST路由器(指定路径路由器) | 用于ST(Source Tree)路由协议中的特定路由器之间的通信。 |

| 224.0.0.8 | ST主机(指定路径主机) | 用于ST协议中指定路径的主机通信。 |

| 224.0.0.10 | EIGRP(增强内部网关路由协议)路由器地址 | 所有支持EIGRP协议的路由器。 |

功能细化:

- 224.0.0.7:专用于ST协议(源路由树协议)的路由器间通信。

- 224.0.0.8:专用于ST协议中的主机之间通信。

5. 保留地址(Reserved Addresses)

| 组播地址 | 功能描述 | 适用范围 |

|---|---|---|

| 224.0.0.0 | 基础保留地址,用于未来扩展 | 保留地址,尚未分配给任何协议或服务。 |

| 224.0.0.3 | 保留地址 | 暂时没有特定定义。 |

| 224.0.0.16~ | 用于未来扩展的保留组播地址 | 用于未来的多播协议和服务。 |

功能细化:

- 224.0.0.0~224.0.0.3:这些地址主要保留用于协议的未来发展和标准化。

- 224.0.0.16~224.0.0.255:未来用于新的协议或需要扩展的服务,暂时未分配。

- 功能分类明确:通过将组播地址分为基础组播地址、路由协议组播地址、服务协议组播地址、特殊用途组播地址和保留地址,能够清晰地管理每个地址的功能和适用范围。

- 增强灵活性与扩展性:将未来扩展的组播地址范围留出,确保在新协议和应用需求出现时,可以快速为其分配新的组播地址。

- 优化协议支持:确保各大路由协议(如OSPF、RIP、PIM等)、服务协议(如DHCP、VRRP等)都有专门的组播地址,支持不同协议之间的高效通信。

通过这样的分类和详细说明,可以帮助网络管理员和工程师更好地理解和使用组播地址,确保多播网络通信的高效和稳定。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号