网络和数据安全领域 8个重要的思考维度与思维方法

一、 理解主体与客体之间的关系

安全领域中主体和客体的概念非常重要,【主体】是主动访问或与资源交互的个体或系统,例如用户、管理员、程序或进程。【客体】是安全领域中承载资源的一方,是网络或系统中的被动实体。客体可以是数据、文件、设备、网络或任何形式的数据或信息。

主体和客体的关系,在不同情形下可以相互转换。例如:我们访问一个网站,访问者是主体,网站是客体,网站web调用系统后端应用程序时,web变了主体。要理清楚主体和客体的关系,逻辑顺序比较重要,如下:

(1) 先识别对象;

(2) 再分辨主体和客体;

(3) 接着寻找主体和客体的关系;

(4) 最后关注每个对象的内在属性。

识别主体和客体厘清它们的关系,再通过图形化展示,能很清晰呈现事物的本质,对提升个人信息理解能力非常重要。

图1:主体和客体的关系

二、什么是架构

在IT工作中经常会接触“架构”一词,比如业务架构、技术架构、数据架构、网络架构、安全架构等。从定义上看,架构是系统中所有元素及元素间关系的集合。这里核心是寻找元素、元素之间的关系,元素可以理解主体或客体,了解架构时我们需要先识别有哪些主、客体,了解清楚他们之间的关联关系。

生活中我们观察高楼大厦建造,先要设计图纸,确立建筑的主体结构,确保其稳固性,再考虑框架内填充墙体、窗户等,最终完成整个建筑,与架构概念类似。例如建造小屋的方法显然不能用于建造埃菲尔铁塔。

图2:来源于《数据安全架构设计与实践》

简单总结,架构=元素+关系。

在生活和工作中,【架构性思维】非常重要,先从大方向看起,再识别关键元素和元素之间的关系。由外到内能的视角,清晰梳理出我们想要的内容,逻辑性会比较强。

三、安全领域重要的思维方法与模式

框架能帮助我们简化复杂问题,借助框架帮助我们厘清思路,清晰地呈现内容。安全领域中也有一些典型框架,能简化我们工作,也能体现开展安全工作的专业度。

根据个人经验,总结出8个典型且常用的框架和思维方法,如下:

1. 事前、事中、事后

一种通用万能的方法,几乎适应任何场合。它按照时间顺序思路梳理事情,比如事前需要准备什么,事中执行期需要做什么,事后进行总结分析,发现、改进问题。通过分析“事前、事中、事后”三个阶段的重点工作项,可以快速形成一个实用的工作框架。

以安全重要保障为例,进行简要描述: 事前:需要准备内容包括对重要保障的系统进行详细的安全检查,比如磁盘空间检查、错误日志核实、数据备份是否正常、监控覆盖告警通道是否顺畅等;重保前组织编写重要方案,方案中应明确重保组织、重保值班计划、重要方案、时间等基本要素,收集相关系统重要安全应急预案等。 事中:重保期间的安全监测、应急响应及应急处置,重保期间的安全事件报告机制,如何体现重要期间的重要程度,比如7*24小时值班计划、监测的频率加强、应急响应的时效提升、相关安全资源的优先保障等。 事后:重保结束后,形成重保保障报告,总结重保期间发生的安全事件,进行复盘分析,完善工作的安全手段和措施。

【常见应用场景】几乎适用于所有场景,比如重要的变更、安全检查、安全防护(事前预防、事中监测、事后处置)。

2. 全生命周期理论

一种万能的方法,生命周期通常指事物的全过程思想,从生产、传输、使用、存储、加工使用、删除等。

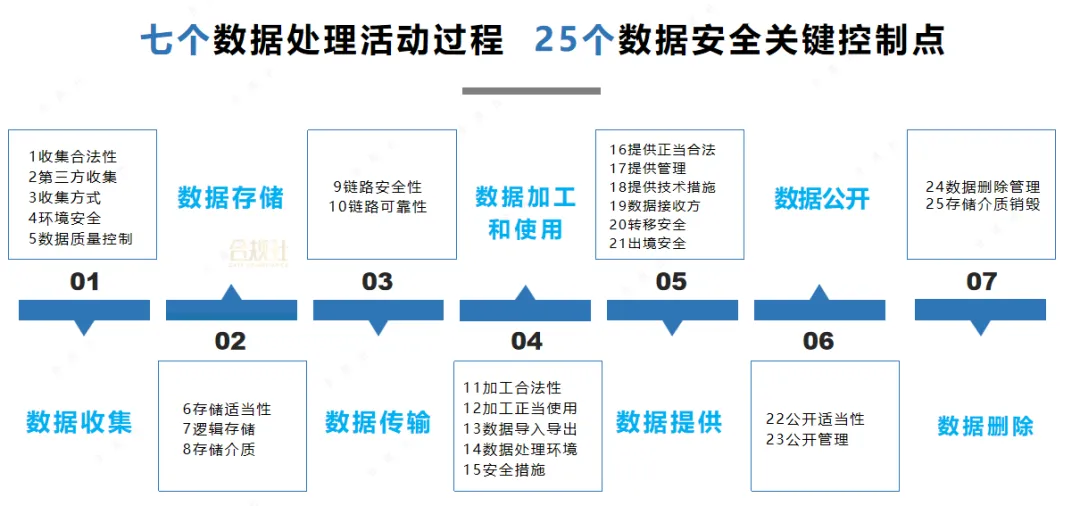

以数据处理活动周期为例,进行简要描述: 收集:考虑收集合法性、第三方收集、收集方式(外购、自采等)、收集环境安全、数据质量的管控。 传输:考虑传输链路的安全、链路过程的可靠性(关键节点的冗余)。 存储:考虑数据不同级别分域存储、存储介质的安全管控、逻辑存储的安全扫描、敏感数据识别和加密等。 加工使用:重点考虑数据加工的合规性(合法、正当)、梳理数据导入导出场景及相关风险隐患、数据处理环境的安全、加工使用过程各类权限管控(用户权限、加工环境权限、数据级别权限)。 提供:数据提供的正当合法、提供技术和方式(API、库表、大数据接口、SFTP等)。 公开:数据公开的流程管理,对于已公开但是不再适合公开的处理,公开数据的衍生、汇聚可能产生的风险识别等。 删除和销毁:数据删除管理、存储介质的销毁,重点梳理哪些可能产生数据删除和销毁的场景。📖 推荐阅读 数据删除和数据销毁的监管要求|详细步骤+案例

特别提醒,在实际业务系统中不同类型的业务模式,在数据所有处理活动中侧重点不一样。比如数据服务类业务,数据收集、数据加工分析、数据提供是重点环境环节。

图3:数据安全风险控制点

【常见应用场景】内容管理、信息管理、密钥管理、数据管理、项目管理等场景。

3. 纵深防御思想

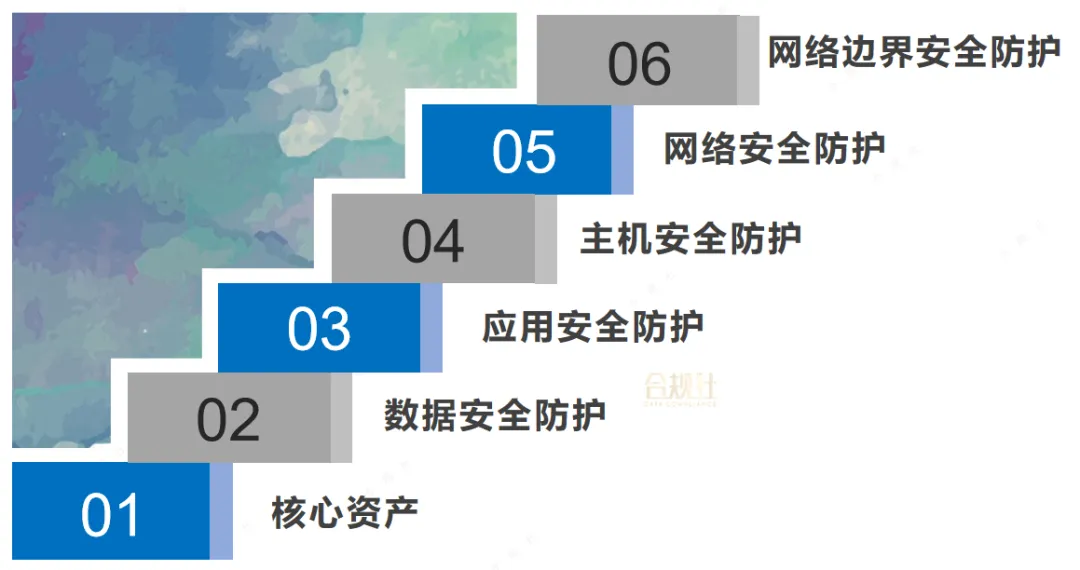

常见的一种网络安全策略,通过纵深防御、层层设防保护网络、系统和数据免受攻击,核心思想是即使一层防御被突破,其他层仍然可以保护,从而整体降低风险。

01 示例1 在网络安全领域中,

1.从物理安全防御(机房)开始、

2.网络边界防护(防火墙、安全网关等)、

3.网络安全防护(IPS、数据防泄漏等)、

4.主机安全防护(主机EDR、HIDS、主机杀毒、)、

5.应用安全防护(WAF、API、漏洞扫描、渗透测试)、

6.数据安全防护(数据库审计、数据加密、数据脱敏、分类分级、水印、数据备份恢复、密码技术应用等),

通过这种分层的安全策略,可以构建一个坚固的防御体系,有效保护企业的核心数据资产,抵御各种潜在的安全威胁。

图4:纵深防御思想

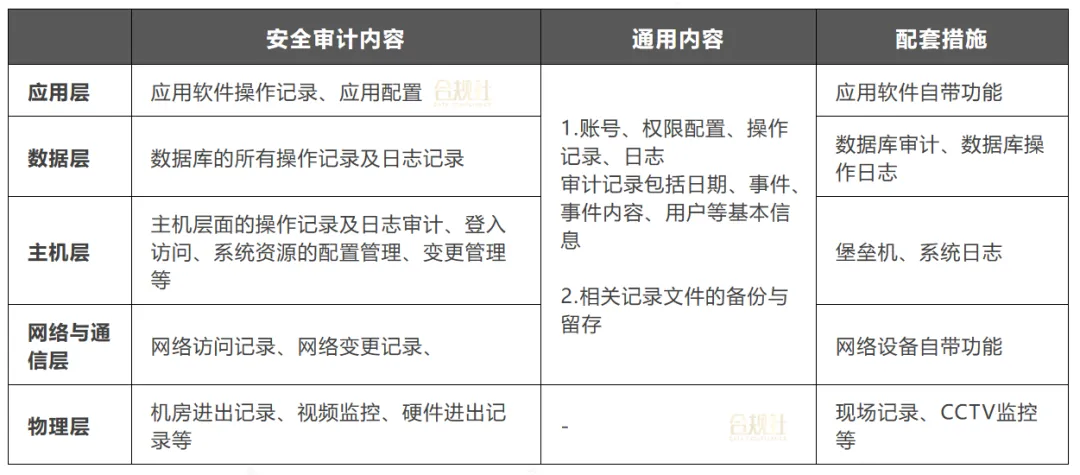

02 示例2 纵深防御策略基于网络分层概念,例如网络安全层面看,可以包括:

1.应用和数据层、

2.设备和主机层、

3.网络和通信层

4.以及物理和环境层。

在进行安全审计时,可以将其纳入各个层级进行区别分析。如下图所示:

图5:分层的思考安全审计内容

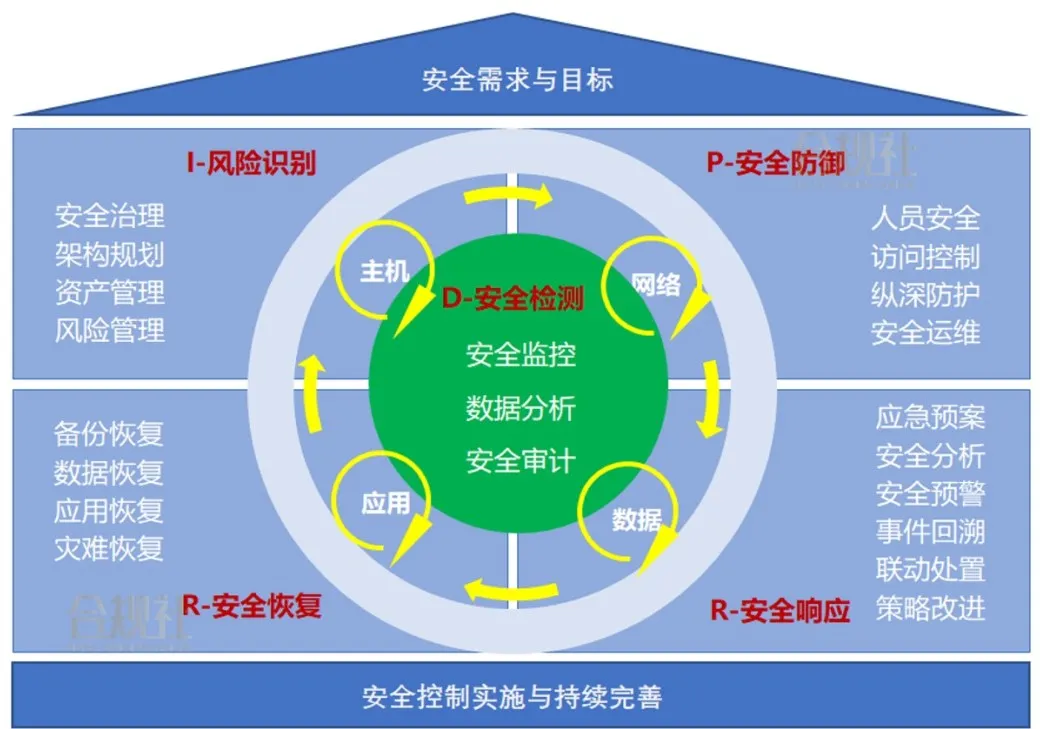

4. IPDRR模型

识别(Identify)、保护(Protect)、检测(Detct)、响应(Respond)、恢复(Recover),IPDRR是一种典型的网络安全模型,通过分阶段的方法分解事项,涵盖安全运营的思路。针对每个阶段可以衍生出需要具备的安全管理和安全技术措施。可参入如下图:

图6:来源于互联网-IPDRR参考示意图

5. 管理、技术、运营

网络安全管理领域,安全管理、安全技术和安全运营是三个互补的策略。

安全管理专注于合规性、安全考核和持续监控,确保符合监管要求。

安全技术则关注于构建企业级和系统级的安全能力,利用技术手段满足安全需求。

安全运营则从信息和数据资产出发,涵盖安全检测(漏洞扫描、代码审计、渗透测试等)、安全评估和事件响应,通过人员和流程的优化,提升网络安全的整体效率和响应能力。

该方法适用于大部分场合,考虑工作事项时可以从安全管理维度、安全技术维度、安全运营维度进行整理思路。

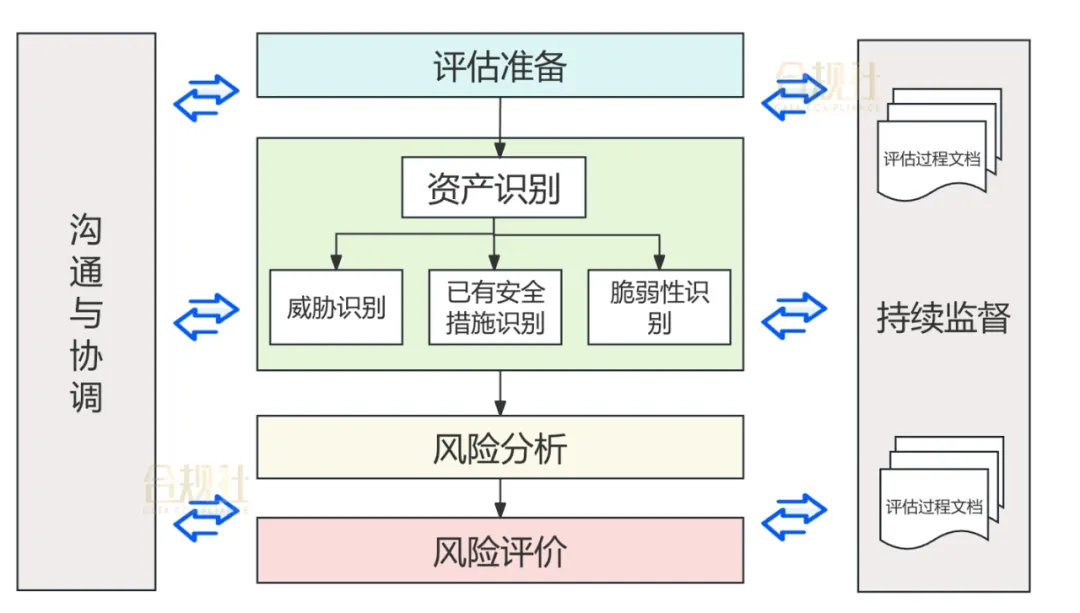

6. 经典的风险评估方法

安全领域最典型的一种方法,进行风险识别、风险分析和风险评价的整改过程。

在网络和数据安全中,常见可参考的风险评估标准:

《网络安全标准实践指南—网络数据安全风险评估实施指引》(TC260-PG-2031A)

《金融信息系统网络安全风险评估规范》(GBT 42926-2023)

《信息安全技术 信息安全风险评估方法》(GBT 20984-2022)。

图7:风险评估过程

以信息安全风险评估方法为例,进行描述:

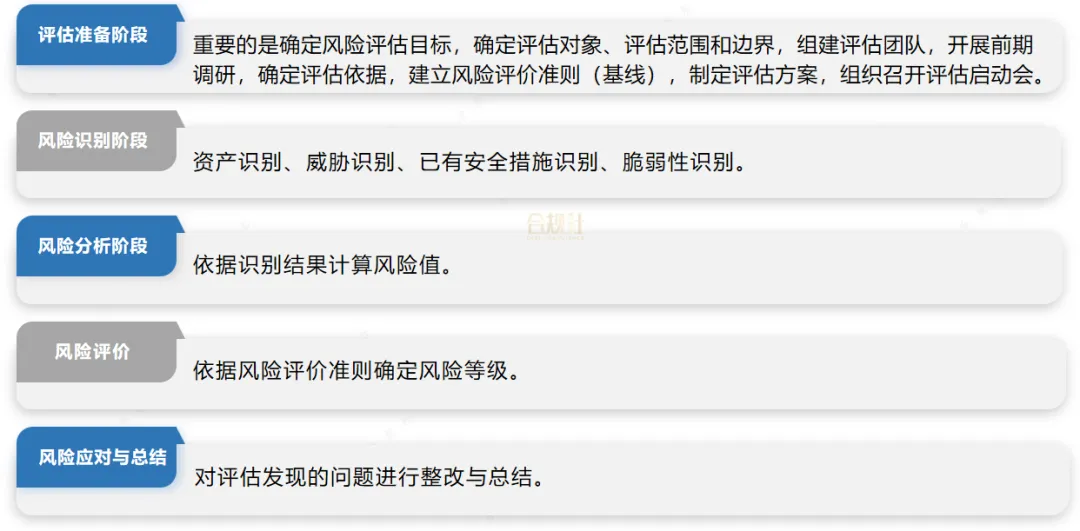

图8:风险评估五个阶段

风险评估五个阶段:

评估准备阶段:重要的是确定风险评估目标,确定评估对象、评估范围和边界,组建评估团队,开展前期调研,确定评估依据,建立风险评价准则(基线),制定评估方案,组织召开评估启动会。

风险识别阶段:对资产进行详尽的识别,包括硬件、软件、数据等。识别可能对资产构成威胁的因素。评估已有的安全措施,并识别其有效性。识别系统的脆弱性,包括技术缺陷和配置问题。

风险分析阶段:利用识别阶段的结果,计算各风险的潜在影响和可能性,从而得出风险值。

风险评价:依据风险评价准则确定风险等级根据既定的风险评价准则,对风险进行等级划分,确定哪些风险需要优先处理。

风险应对与总结:根据评估结果,制定整改措施,并对发现的问题进行有效处理。对整个评估过程进行总结,提炼经验教训,为未来的评估提供参考。

特别指出,根据《TC260-PG-2031A 网络数据安全风险评估实施指引》,信息资产调研被视为一个独立且关键的阶段,需要给予足够的重视和细致的执行。

深入调研有助于更准确地识别资产和潜在风险,为后续的风险评估提供坚实的基础。

图9:来源于《网络数据安全风险评估实施指引》

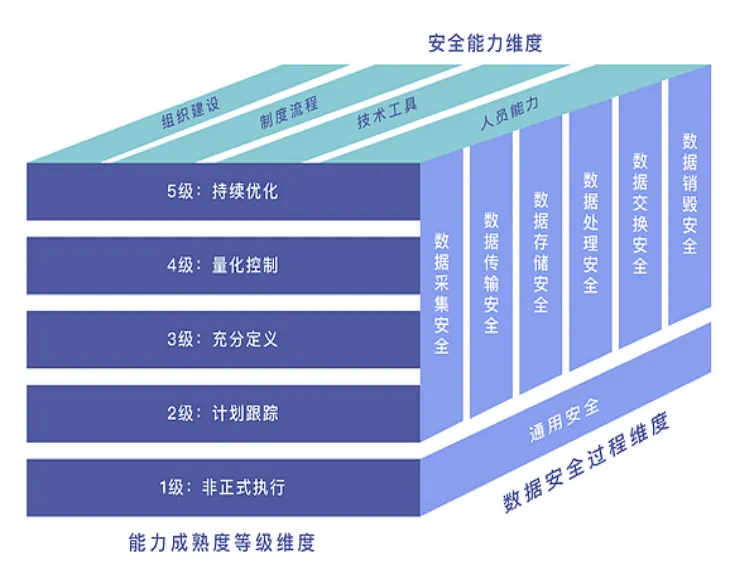

7. 领域能力成熟度模型

能力成熟度模型通过分级的思路总体评价一个体系质量,不同级别代表不同的水平,通常划分1-5级。

例如软件领域的CMMI,用于评估和提高组织在开发、维护产品和服务方面的能力的过程改进模型。它基于最佳实践,帮助组织优化其流程,实现更高水平的成熟度和性能。

在数据领域有 DCMM 数据管理能力成熟度模型、 数据安全领域有 DSMM 数据安全能力成熟度模型。

示例 2019年发布国家标准GB/ T 37988 《DSMM 数据安全能力成熟度模型》,以数据为中心围绕数据生命生命周期,整体包括3个维度、5个级别、6个阶段、30个安全域,如下图:

图10:DSMM框架图

图11:30个维度 · 引用于“全国dsmm公共服务平台”

8. PDCA模型

PDCA循环,通称为戴明环,是一个经典的迭代管理框架。这一概念最初由统计学家沃尔特·A·休哈特于20世纪30年代提出,并由威廉·爱德华兹·戴明进一步发展。

PDCA循环包括四个阶段:计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)和行动(Act),旨在推动组织和流程的持续改进。

作为一种成熟且广泛应用的思维模式,PDCA适用于多种场景,促进了效率和质量的提升。由于其普遍性和实用性,在此不再赘述其细节,但强调其在促进组织和个人发展中的核心作用。

简要总结

理解"主体"和"客户"及其相互关系对于快速识别事物间的逻辑联系至关重要,尤其是在把握事物的外在联系方面。

【框架性思维】遵循相似的原理,通过理解框架内的元素及其相互关系,我们可以从宏观角度审视问题,确保大方向的正确性。

在许多情况下,人们容易陷入细节之中,过分关注事物的内在属性,而适当的思维转换有助于我们更全面地理解事物。

本文尝试总结网络和数据安全领域中的8种典型框架和思维方法,这些方法构成了我们专业、系统和逻辑清晰的工作基础,帮助我们解决抽象和复杂的问题。

再进一步,个人建议在这些框架的基础上“融入项目管理的输入输出理念,即明确工作开始时的输入条件和最终的输出成果”,这将增强我们工作的落地性和实效性。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号