思路比知识更重要(再续)

Hello,大家好,《高速数字设计》(基础篇)第二轮细化已经正式完成,敝人对此书各方面都极为满意(毕竟已经有过6本书的写作经验,各方面能力与方法也算是日臻完善),后续将要进入第三轮(最终)细化阶段,预计下月可正式完稿。目前正在选题提交阶段,如果一切顺利的话,今年(2025年)很有希望出版,敬请期待哈~~

闲话休提,咱们继续探讨“思路比知识更重要”这个话题,就从上次发布文章中的一句话谈起吧!

前面已经提过,创作高质且系统阐述某个话题的图书(后续简称“实用图书”,本文特指“真正对实践工程师有价值输出,甚至能够提升理解层次的图书”,而不是用来给学生拿学分的教材)最重要的一点就是:结合自己的经验与心得,并借助恰当的图文方式充分表达出来。这句话看起来简单,实际要达成此目标其实并不容易(“知易行难”即是如此),完整且透彻阐述恐怕至少得几万字了,因为涉及的细节太多。本文先从宏观上做初步讨论,后续有机会再与大家一起深入探讨吧!

首先,既然要求“图书对工程师有实用价值”,那么肯定要求作者对相应主题有一定深度或独到的见解(经验也算是一部分,但不是唯一的,以下统一简称“心得”),这是创作实用图书的先决条件(如果这个基本条件没有达成,就像无源之水,无本之木)。简单地说:作者脑子里要有货,真正可以输出“对工程实践有价值的心得”。例如,一直仅从事教学的老师通常就不具备这个条件。

当然,一个人脑子里有货(或者说,技术水平高),并不是创作实用图书的充分条件,因为这只能说明:此人的学习能力强(或经验丰富,或理论水平高等等),并不代表读者就能够获得这些。就像很多高校老师的科研水平可能非常高,但是他的授课过程极其枯燥乏味,台下昏昏欲睡的人占了大多数(说句实话,这不完全是学生的错)。也就是说,即便一个人的技术水平再高,如果无法通过图书有效传达到读者,那么再好的心得对读者来讲也没什么意义。

请特别注意:“有效”两个字至关重要!如果作者只是单纯地将“那些自认为很有价值的心得”简单罗列在图书中,这也就意味着,此书就是给懂的人看的,自然也算不上实用图书,因为懂的人都已经懂了(看了之后没什么额外收获,最多感叹一句:这心得我赞同),而原本不懂的人看了仍然还是不懂。真正实用图书中的心得必然有与之相应的出色阐述过程(而不仅仅是心得的机械堆积),它就是为了说服读者接受(或理解)心得而存在的。换句话说,从读者的角度来看,真正有价值的并不是心得本身(这只不过是知识而已,实践工程师有自己的心得也并不算是稀罕事儿),而是阐述这些心得的思路(因为“将心得充分展现在图书中并让读者完全接受”可并非易事)。

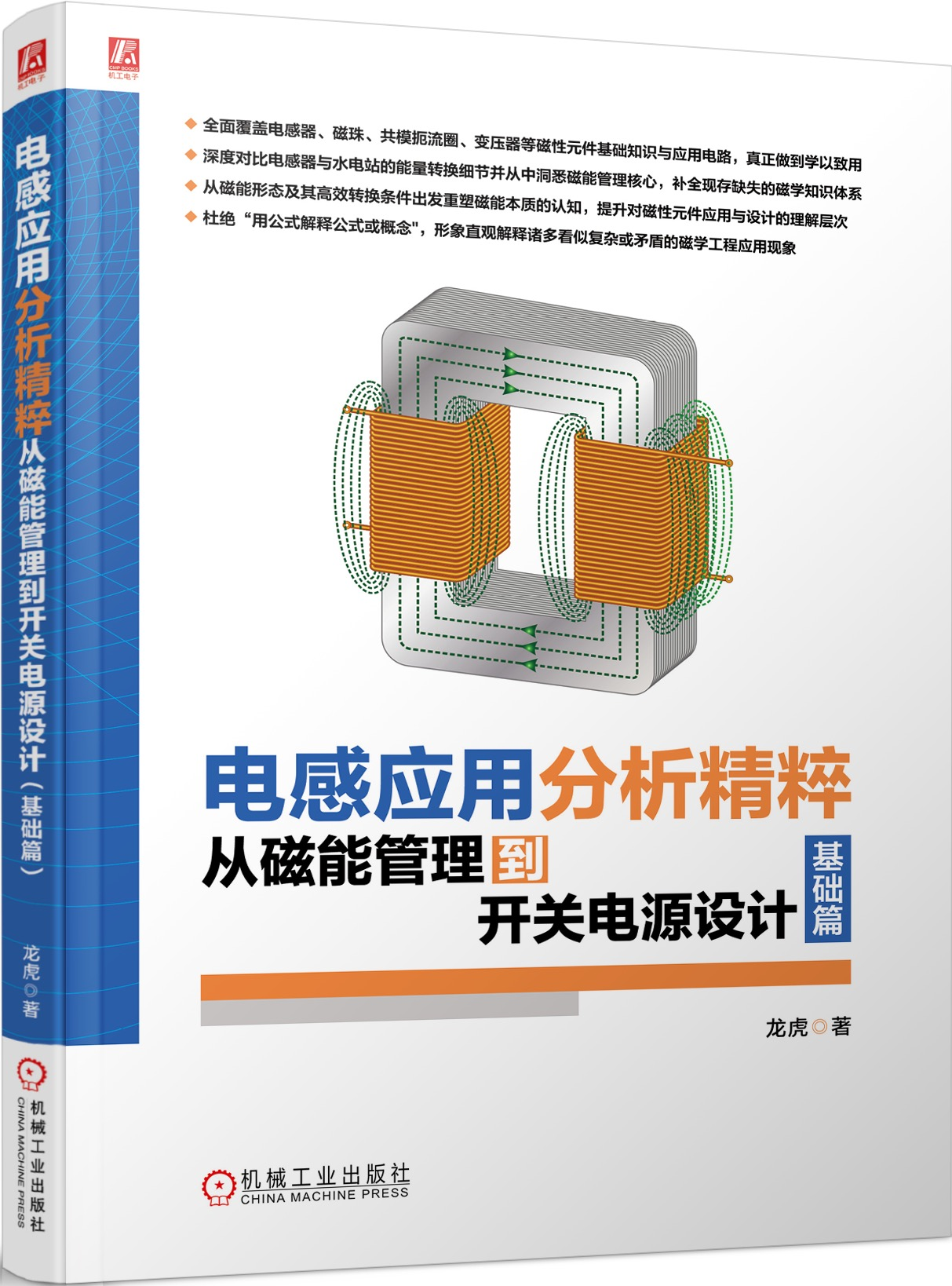

举个例子,在拙作《电感应用分析精粹:从磁能管理到到开关电源设计》一书中,如果偶只用“能量储存在气隙中是错误的”这一句话否认“气隙储能”观点,那么赞同“气隙储能”观点的工程师(这类工程师数量很多)肯定会一笑而过(潜台词是:你高兴就好)。为了说服读者,咱不直接从结论入手争辩(这样做肯定没有意义,也注定是没有结果的,这可不是谁的声音大谁就有理丫),而是先通过“对比水电站与电感器结构的方式”让其接受“磁能形态”与“磁能转换条件”的观点。如果这一步达成了,后面就会从侧面逐步接近“气隙储能”的观点。这样一来,即便敝人并不明确反驳“气隙储能”观点,有独立思考能力的读者也会自行意识到:哦,原来以前的理解确实是错误的!

偶之前就提过:你有什么观点并不重要,重要的是让别人信服。身为一名图书作者,肯定得借助各种方法展现自己的观点,以便让读者充分理解。如果一本书没有在阐述思路方面下功夫,势必很难成为“对实践工程师很有价值的”实用图书。想通过简单一句话就让别人无条件信服,你谁丫?就算是行业“大神”,基本的道理与逻辑总得讲吧!除非从一开始就根本不关心读者能否理解!

也就是说,心得也可以理解为观点,如果作者只是简单罗列自己的观点而不进行充分阐述,这种书存在的更多意义只是感动作者自己而已,为读者带来的价值非常有限。所以很多图书看似是行业经典,其实非常糟糕,它们的共同特点是:大量所谓的“心得“的简单堆积而缺乏详细的阐述过程。

简单地说,很多所谓的“行业经典”就是给懂的人看的,而所谓的“经典评价”也大多是这类人的看法,但对原本不懂的人来说根本不是这么一回事,只不过被越传越广且失真的看法给误导了。也正因为如此,很多人在慕名阅读“行业经典”时普遍存在“为什么别人认为的经典书,自己却觉得很一般”的感觉,此时不必怀疑自己,大多数情况下都是正常的,因为本来就写得很一般!(令人愕然的是,不少读者却反而认同“看不懂的就是精华,需要多看几遍”,但敝人认为,看不懂的内容的确有可能是精华,但更有可能只是写作水平的负面遗产罢了!)

再举一个反面例子。有个英国人写了一本音频功率放大器相关的图书(咱从不对国人写的书批判,但国外的该赞同的赞同,该批判的批判,仅供参考),其中一章开头表达了一个观点:与场效应管一样,三极管是压控元件,而不是流控元件。咱不讨论该观点是否正确,从写作的角度,在一本图书中提出“与主流观点不同的”观点,至少得简要说明一下吧?但人家就只是说一句:它们不是(They are not)!

好的,咱们退一步,假设现在接受作者的观点。既然这个“非主流观点”出现在一章开头,那么从写作逻辑上,它应该是为了后续内容做铺垫的(例如,此观点对理解后续内容有非常重要的意义),对不对?但作者显然没有这个意图。换句话说,整本书删除这个观点没有任何影响。

也就是说,这个作者就是想在图书中单纯表达自己的观点。当然,这里只是举一个例子,事实上,整本书充斥着大量不进行说明的观点,所以从写作层面来讲,敝人对这本书的评价是很低的(技术层面有一定参考价值,这也是一本典型的“写给懂的人看的图书”)。

兵法有云:攻城为下,攻心为上!创作实用图书的道理其实也一样。为什么读者认为某本书好,另外某本书差呢?因为后者就是在单纯地攻城(机械罗列观点,重述观点,强调观点,引用观点),前者则采用各种巧妙的方式攻破读者的思想堡垒,继而使其折服,而无论让读者折服的是图书的创新架构、深刻阐述、新颖思路、严密逻辑,还是形象对比、流畅文笔、贴切案例、诙谐风格等要素,它们本质上都是作者为了“将心得(知识)更有效传达给读者”采取的思路,最终的目的也只有一个,那就是让读者觉得:这货讲得还算有点道理,有条件还是点一下右下角的“赞”或“在看”支持一下吧!to be continued……

https://mp.weixin.qq.com/s/Sgcs3RmC5ptq5BtZ_2-ehw

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号