Spark性能优化

性能优化分析

一个计算任务的执行主要依赖于CPU、内存、带宽

Spark是一个基于内存的计算引擎,所以对它来说,影响最大的可能就是内存,一般我们的任务遇到了性能瓶颈大概率都是内存的问题,当然了CPU和带宽也可能会影响程序的性能,这个情况也不是没有的,只是比较少。

Spark性能优化,其实主要就是在于对内存的使用进行调优。通常情况下,如果你的Spark程序计算的数据量比较小,并且你的内存足够使用,那么只要网络不至于卡死,一般是不会有大的性能问题的。但是Spark程序的性能问题往往出现在针对大数据量进行计算(比如上亿条数的数据,或者上T规模的数据),这个时候如果内存分配不合理就会比较慢,所以,Spark性能优化,主要是对内存进行优化。

内存都去哪了

- 每个Java对象,都有一个对象头,会占用16个字节,主要是包括了一些对象的元信息,比如指向它的类的指针。如果一个对象本身很小,比如就包括了一个int类型的field,那么它的对象头实际上比对象自身还要大。

- Java的String对象的对象头,会比它内部的原始数据,要多出40个字节。因为它内部使用char数组来保存内部的字符序列,并且还要保存数组长度之类的信息。

- Java中的集合类型,比如HashMap和LinkedList,内部使用的是链表数据结构,所以对链表中的每一个数据,都使用了Entry对象来包装。Entry对象不光有对象头,还有指向下一个Entry的指针,通常占用8个字节。

所以把原始文件中的数据转化为内存中的对象之后,占用的内存会比原始文件中的数据要大

那我如何预估程序会消耗多少内存呢?通过cache方法,可以看到RDD中的数据cache到内存中之后占用多少内存,这样就能看出了

/**

* 测试内存占用情况

*/

object TestMemoryScala {

def main(args: Array[String]): Unit = {

val conf = new SparkConf()

conf.setAppName("TestMemoryScala")

.setMaster("local")

val sc = new SparkContext(conf)

sc.hadoopConfiguration.set("dfs.client.use.datanode.hostname", "true")

//如果文件比较大(128M),程序会卡住不动,原因未知

val dataRDD = sc.textFile("hdfs://bigdata01:9000/hello.txt").cache()

val count = dataRDD.count()

println(count)

//while循环是为了保证程序不结束,方便在本地查看4040页面中的storage信息

while (true) {

;

}

}

}

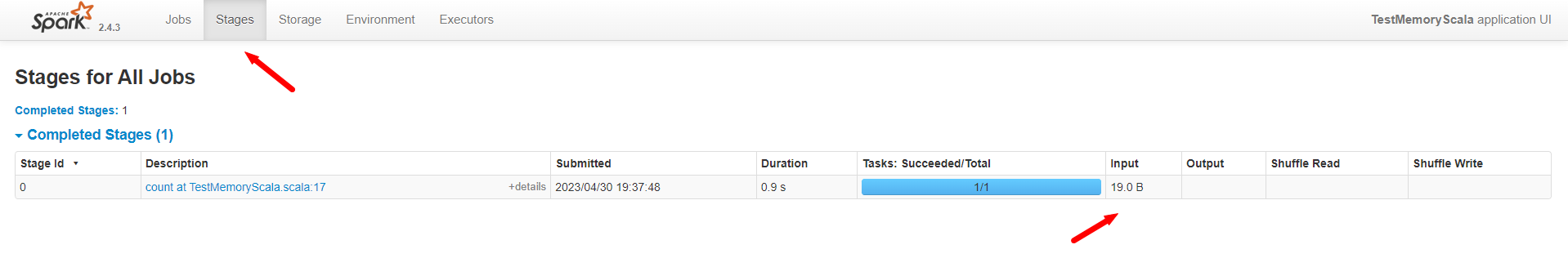

执行代码,访问localhost的4040端口界面

这个界面其实就是spark的任务界面,在本地运行任务的话可以直接访问4040界面查看,点击stages可以看到任务的原始输入数据是多大

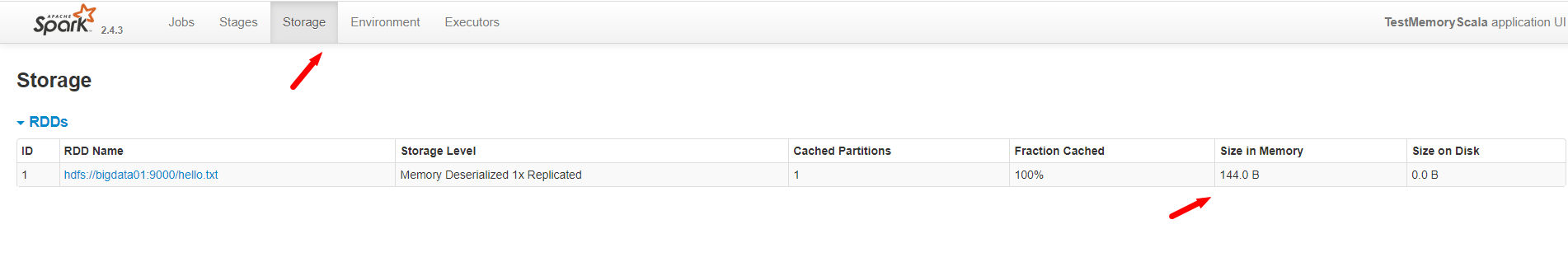

点击storage可以看到将数据加载到内存,生成RDD之后的大小

这样我们就能知道这一份数据在RDD中会占用多少内存了,这样在使用的时候,如果想要把数据全部都加载进内存,就需要给这个任务分配这么多内存了,当然了你分配少一些也可以,只不过这样计算效率会变低,因为RDD中的部分数据内存放不下就会放到磁盘了。

性能优化方案

下面我们通过这几个方式来实现对Spark程序的性能优化

- 高性能序列化类库

- 持久化或者checkpoint

- JVM垃圾回收调优

- 提高并行度

- 数据本地化

- 算子优化

高性能序列化类库

在任何分布式系统中,序列化都是扮演着一个重要的角色的。如果使用的序列化技术,在执行序列化操作的时候很慢,或者是序列化后的数据还是很大,那么会让分布式应用程序的性能下降很多。所以,进行Spark性能优化的第一步,就是进行序列化的性能优化。Spark默认会在一些地方对数据进行序列化,如果我们的算子函数使用到了外部的数据(比如Java中的自定义类型),那么也需要让其可序列化,否则程序在执行的时候是会报错的,提示没有实现序列化,这个一定要注意。

原因是这样的:

因为Spark的初始化工作是在Driver进程中进行的,但是实际执行是在Worker节点的Executor进程中进行的;当Executor端需要用到Driver端封装的对象时,就需要把Driver端的对象通过序列化传输到Executor端,这个对象就需要实现序列化。否则会报错,提示对象没有实现序列化

注意了,其实遇到这种没有实现序列化的对象,解决方法有两种

- 如果此对象可以支持序列化,则将其实现Serializable接口,让它支持序列化

- 如果此对象不支持序列化,针对一些数据库连接之类的对象,这种对象是不支持序列化的,所以可以把这个代码放到算子内部,这样就不会通过driver端传过去了,它会直接在executor中执行。

Spark对于序列化的便捷性和性能进行了一个取舍和权衡。默认情况下,Spark倾向于序列化的便捷性,使用了Java自身提供的序列化机制——基于 ObjectInputStream 和 ObjectOutputStream 的序列化机制,因为这种方式是Java原生提供的,使用起来比较方便,

但是Java序列化机制的性能并不高。序列化的速度相对较慢,而且序列化以后的数据,相对来说还是比较大,比较占空间。所以,如果你的Spark应用程序对内存很敏感,那默认的Java序列化机制并不是最好的选择。

Spark提供的序列化机制

Spark实际上提供了两种序列化机制:Java序列化机制和Kryo序列化机制,Spark只是默认使用了java这种序列化机制

-

Java序列化机制:默认情况下,Spark使用Java自身的ObjectInputStream和ObjectOutputStream机制进行对象的序列化。只要你的类实现了Serializable接口,那么都是可以序列化的。Java序列化机制的速度比较慢,而且序列化后的数据占用的内存空间比较大,这是它的缺点

-

Kryo序列化机制:Spark也支持使用Kryo序列化。Kryo序列化机制比Java序列化机制更快,而且序列化后的数据占用的空间更小,通常比Java序列化的数据占用的空间要小10倍左右。

Kryo序列化机制之所以不是默认序列化机制的原因

- 第一点:因为有些类型虽然实现了Seriralizable接口,但是它也不一定能够被Kryo进行序列化;

- 第二点:如果你要得到最佳的性能,Kryo还要求你在Spark应用程序中,对所有你需要序列化的类型都进行手工注册,这样就比较麻烦了

如果要使用Kryo序列化机制

首先要用 SparkConf 设置 spark.serializer 的值为 org.apache.spark.serializer.KryoSerializer ,就是将Spark的序列化器设置为 KryoSerializer 。这样,Spark在进行序列化时,就会使用Kryo进行序列化了。

使用Kryo时针对需要序列化的类,需要预先进行注册,这样才能获得最佳性能——如果不注册的话,Kryo也能正常工作,只是Kryo必须时刻保存类型的全类名,反而占用不少内存。Spark默认对Scala中常用的类型在Kryo中做了注册,但是,如果在自己的算子中,使用了外部的自定义类型的对象,那么还是需要对其进行注册。

注意:如果要序列化的自定义的类型,字段特别多,此时就需要对Kryo本身进行优化,因为Kryo内部的缓存可能不够存放那么大的class对象,需要调用 SparkConf.set() 方法,设置 spark.kryoserializer.buffer.mb 参数的值,将其调大,默认值为 2 ,单位是 MB ,也就是说最大能缓存 2M 的对象,然后进行序列化。可以在必要时将其调大。

什么场景下适合使用Kryo序列化?

一般是针对一些自定义的对象,例如我们自己定义了一个对象,这个对象里面包含了几十M,或者上百M的数据,然后在算子函数内部,使用到了这个外部的大对象

如果默认情况下,让Spark用java序列化机制来序列化这种外部的大对象,那么就会导致序列化速度比较慢,并且序列化以后的数据还是比较大。所以,在这种情况下,比较适合使用Kryo序列化类库,来对外部的大对象进行序列化,提高序列化速度,减少序列化后的内存空间占用。

import org.apache.spark.storage.StorageLevel

import org.apache.spark.{SparkConf, SparkContext}

/**

* Kryo序列化的使用

*/

object KryoSerScala {

def main(args: Array[String]): Unit = {

val conf = new SparkConf()

conf.setAppName("KryoSerScala")

.setMaster("local")

//指定使用kryo序列化机制,注意:如果使用了registerKryoClasses,其实这一行设置是可以省略的

.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")

.registerKryoClasses(Array(classOf[Person])) //注册自定义的数据类型

val sc = new SparkContext(conf)

val dataRDD = sc.parallelize(Array("hello you", "hello me"))

val wordsRDD = dataRDD.flatMap(_.split(" "))

val personRDD = wordsRDD.map(word => Person(word, 18)).persist(StorageLevel.MEMORY_ONLY_SER)

personRDD.foreach(println(_))

//while循环是为了保证程序不结束,方便在本地查看4040页面中的storage信息

while (true) {

;

}

}

}

case class Person(name: String, age: Int) extends Serializable

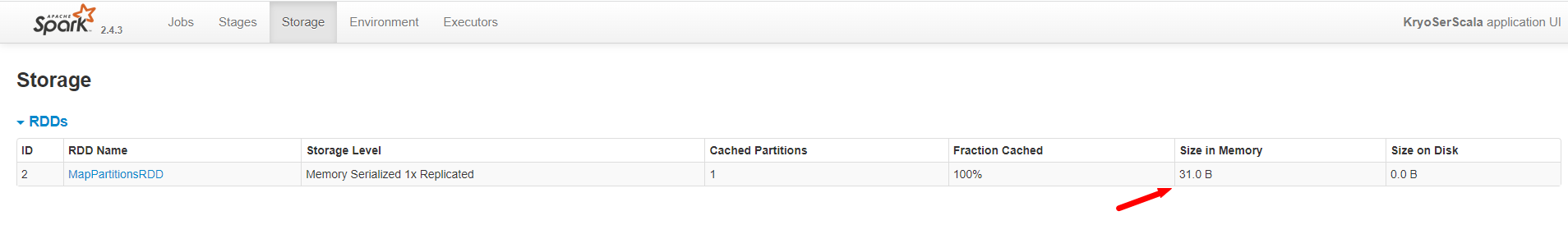

执行任务,然后访问localhost的4040界面,在界面中可以看到cache的数据大小是 31 字节。

那我们把kryo序列化设置去掉,使用默认的java序列化看一下效果,修改代码,注释掉这两行代码即可

//.set("spark.serializer","org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")

//.registerKryoClasses(Array(classOf[Person]))

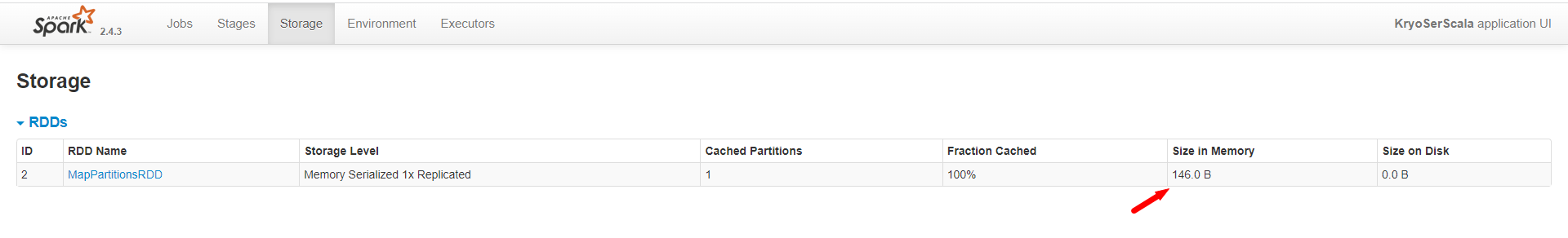

运行任务,再访问4040界面,发现此时占用的内存空间是 146 字节,比使用kryo的方式内存空间多占用了将近5倍。

所以从这可以看出来,使用 kryo 序列化方式对内存的占用会降低很多。

注意:如果我们只是将spark的序列化机制改为了kryo序列化,但是没有对使用到的自定义类型手工进行注册,那么此时内存的占用会介于前面两种情况之间

.set("spark.serializer","org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")

//.registerKryoClasses(Array(classOf[Person]))//注册自定义的数据类型

运行任务,再访问4040界面,发现此时的内存占用为 155 字节,还更多了。

所以从这可以看出来,在使用kryo序列化的时候,针对自定义的类型最好是手工注册一下,否则就算开启了kryo序列化,性能的提升也是有限的。

持久化或者checkpoint

针对程序中多次被transformation或者action操作的RDD进行持久化操作,避免对一个RDD反复进行计算,再进一步优化,使用Kryo序列化的持久化级别,减少内存占用

为了保证RDD持久化数据在可能丢失的情况下还能实现高可靠,则需要对RDD执行Checkpoint操作

这两个操作我们前面讲过了,在这就不再演示了

JVM垃圾回收调优

由于Spark是基于内存的计算引擎,RDD缓存的数据,以及算子执行期间创建的对象都是放在内存中的,所以针对Spark任务如果内存设置不合理会导致大部分时间都消耗在垃圾回收上

对于垃圾回收来说,最重要的就是调节RDD缓存占用的内存空间,和算子执行时创建的对象占用的内存空间的比例。

默认情况下,Spark使用每个 executor 60% 的内存空间来缓存RDD,那么只有 40% 的内存空间来存放算子执行期间创建的对象

在这种情况下,可能由于内存空间的不足,并且算子对应的task任务在运行时创建的对象过大,那么一旦发现 40% 的内存空间不够用了,就会触发Java虚拟机的垃圾回收操作。因此在极端情况下,垃圾回收操作可能会被频繁触发。

在这种情况下,如果发现垃圾回收频繁发生。那么就需要对这个比例进行调优了, spark.storage.memoryFraction 参数的值默认是 0.6 。使用 SparkConf().set("spark.storage.memoryFraction", "0.5") 可以进行修改,就是将RDD缓存占用内存空间的比例降低为 50% ,从而提供更多的内存空间来保存task运行时创建的对象。

因此,对于RDD持久化而言,完全可以使用Kryo序列化,加上降低其executor内存占比的方式,来减少其内存消耗。给task提供更多的内存,从而避免task在执行时频繁触发垃圾回收。

我们可以对task的垃圾回收进行监测,在spark的任务执行界面,可以查看每个task执行消耗的时间,以及task gc消耗的时间。

如果发现,在task执行期间,大量full gc发生了,那么说明,年轻代的Eden区域,给的空间不够大。此时可以执行一些操作来优化垃圾回收行为

- 最直接的就是提高Executor的内存

在spark-submit中通过参数指定executor的内存

--executor-memory 1G - 调整Eden与s1和s2的比值【一般情况下不建议调整这块的比值】

-XX:NewRatio=4:设置年轻代(包括Eden和两个Survivor区)与年老代的比值(除去持久代).设置为4,则年轻代与年老代所占比值为1:4,年轻代占整个堆栈的1/5

-XX:SurvivorRatio=4:设置年轻代中Eden区与Survivor区的大小比值.设置为4,则两个Survivor区与一个Eden区的比值为2:4,一个Survivor区占整个年轻代的1/6

具体使用的时候在 spark-submit 脚本中通过 --conf 参数设置即可

--conf "spark.executor.extraJavaOptions= -XX:SurvivorRatio=4 -XX:NewRatio=4"

其实最直接的就是增加Executor的内存,如果这个内存上不去,其它的修改都是徒劳。

举个例子就是说,一个20岁的成年人和一个3岁的小孩

3岁的小孩掌握再多的格斗技巧都没有用,在绝对的实力面前一切都是花架子。

所以说我们一般很少需要去调整Eden、s1、s2的比值,一般都是直接增加Executor的内存比较靠谱。

提高并行度

实际上Spark集群的资源并不一定会被充分利用到,所以要尽量设置合理的并行度,来充分地利用集群的资源,这样才能提高Spark程序的性能。

Spark会自动设置以文件作为输入源的RDD的并行度,依据其大小,比如HDFS,就会给每一个block创建一个partition,也依据这个设置并行度。对于reduceByKey等会发生shuffle操作的算子,会使用并行度最大的父RDD的并行度

可以手动使用 textFile()、parallelize() 等方法的第二个参数来设置并行度;也可以使用 spark.default.parallelism 参数,来设置统一的并行度。Spark官方的推荐是,给集群中的每个cpu core设置 2~3 个task。

下面来举个例子

在 spark-submit 脚本中给任务设置了5 个executor,每个executor,设置了2个cpu core

spark-submit \

--master yarn \

--deploy-mode cluster \

--executor-memory 1G \

--num-executors 5 \

--executor-cores 2 \

.....

此时,如果我在代码中设置了默认并行度为5

conf.set("spark.default.parallelism","5")

这个参数设置完了以后,也就意味着所有RDD的partition都被设置成了5个,针对RDD的每一个partition,spark会启动一个task来进行计算,所以对于所有的算子操作,都只会创建5个task来处理对应的RDD中的数据。

但是注意了,我们前面在spark-submit脚本中设置了5个executor,每个executor 2个cpu core,所以这个时候spark其实会向yarn集群申请10个cpu core,但是我们在代码中设置了默认并行度为5,只会产生5个task,一个task使用一个cpu core,那也就意味着有5个cpu core是空闲的,这样申请的资源就浪费了一半。

其实最好的情况,就是每个cpu core都不闲着,一直在运行,这样可以达到资源的最大使用率,其实让一个cpu core运行一个task都是有点浪费的,官方也建议让每个cpu core运行2~3个task,这样可以充分压榨CPU的性能

为什么这样说呢?

是这样的,因为每个task执行的顺序和执行结束的时间很大概率是不一样的,如果正好有10个cpu,运行10个taks,那么某个task可能很快就执行完了,那么这个CPU就空闲下来了,这样资源就浪费了。所以说官方推荐,给每个cpu分配2~3个task是比较合理的,可以充分利用CPU资源,发挥它最大的价值。

总结一下spark-submit脚本中经常配置的一些参数

--name mySparkJobName:指定任务名称

--class com.imooc.scala.xxxxx :指定入口类

--master yarn :指定集群地址,on yarn模式指定yarn

--deploy-mode cluster :client代表yarn-client,cluster代表yarn-cluster

--executor-memory 1G :executor进程的内存大小,实际工作中设置2~4G即可

--num-executors 2 :分配多少个executor进程

--executor-cores 2 : 一个executor进程分配多少个cpu core

--driver-cores 1 :driver进程分配多少cpu core,默认为1即可

--driver-memory 1G:driver进程的内存

--jars fastjson.jar,abc.jar 在这里可以设置job依赖的第三方jar包

--conf "spark.default.parallelism=10":可以动态指定一些spark任务的参数

最后注意一点:针对 --num-executors 和 --executor-cores 的设置

大家看这两种方式设置有什么区别:

第一种方式:

--num-executors 2

--executor-cores 1

第二种方式:

--num-executors 1

--executor-cores 2

这两种设置最终都会向集群申请2个cpu core,可以并行运行两个task,但是这两种设置方式有什么区别呢?

- 第一种方法:多executor模式

由于每个executor只分配了一个cpu core,我们将无法利用在同一个JVM中运行多个任务的优点。 我们假设这两个executor是在两个节点中启动的,那么针对广播变量这种操作,将在两个节点的中都复制1份,最终会复制两份 - 第二种方法:多core模式

此时一个executor中会有2个cpu core,这样可以利用同一个JVM中运行多个任务的优点,并且针对广播变量的这种操作,只会在这个executor对应的节点中复制1份即可。那是不是我可以给一个executor分配很多的cpu core,也不是的,因为一个executor的内存大小是固定的,如果在里面运行过多的task可能会导致内存不够用,所以这块一般在工作中我们会给一个executor分配 2~4G 内存,对应的分配 2~4 个cpu core。

数据本地化

数据本地化对于Spark Job性能有着巨大的影响。如果数据以及要计算它的代码是在一起的,那么性能当然会非常高。但是,如果数据和计算它的代码是分开的,那么其中之一必须到另外一方的机器上。通常来说,移动代码到其它节点,会比移动数据到代码所在的节点,速度要得多,因为代码比较小。Spark也正是基于这个数据本地化的原则来构建task调度算法的。数据本地化,指的是,数据离计算它的代码有多近。基于数据距离代码的距离,有几种数据本地化级别:

PROCESS_LOCAL 进程本地化,性能最好:数据和计算它的代码在同一个JVM进程中

NODE_LOCAL 节点本地化:数据和计算它的代码在一个节点上,但是不在一个JVM进程中

NO_PREF 数据从哪里过来,性能都是一样的

RACK_LOCAL 数据和计算它的代码在一个机架上,数据需要通过网络在节点之间进行传输

ANY 数据可能在任意地方,比如其它网络环境内,或者其它机架上,性能最差

Spark倾向使用最好的本地化级别调度task,但这是不现实的

如果目前我们要处理的数据所在的executor上目前没有空闲的CPU,那么Spark就会放低本地化级别。这时有两个选择:

- 第一,等待,直到executor上的cpu释放出来,那么就分配task过去;

- 第二,立即在任意一个其它executor上启动一个task。

Spark默认会等待指定时间,期望task要处理的数据所在的节点上的executor空闲出一个cpu,从而将task分配过去,只要超过了时间,那么Spark就会将task分配到其它任意一个空闲的executor上

可以设置参数, spark.locality 系列参数,来调节Spark等待task可以进行数据本地化的时间

spark.locality.wait(3000毫秒):默认等待3秒

spark.locality.wait.process:等待指定的时间看能否达到数据和计算它的代码在同一个JVM中

spark.locality.wait.node:等待指定的时间看能否达到数据和计算它的代码在一个节点上执行

spark.locality.wait.rack:等待指定的时间看能否达到数据和计算它的代码在一个机架上

算子优化

map vs mapPartitions

- map 操作:对 RDD 中的每个元素进行操作,一次处理一条数据

- mapPartitions 操作:对 RDD 中每个 partition 进行操作,一次处理一个分区的数据

所以:

- map 操作: 执行 1 次 map算子只处理 1 个元素,如果 partition 中的元素较多,假设当前已经处理了 1000 个元素,在内存不足的情况下,Spark 可以通过GC等方法回收内存(比如将已处理掉的1000 个元素从内存中回收)。因此, map 操作通常不会导致OOM异常;

- mapPartitions 操作: 执行 1 次map算子需要接收该 partition 中的所有元素,因此一旦元素很多而内存不足,就容易导致OOM的异常,也不是说一定就会产生OOM异常,只是和map算子对比的话,相对来说容易产生OOM异常

不过一般情况下,mapPartitions 的性能更高;初始化操作、数据库链接等操作适合使用 mapPartitions操作

这是因为:

假设需要将 RDD 中的每个元素写入数据库中,这时候就应该把创建数据库链接的操作放置在mapPartitions 中,创建数据库链接这个操作本身就是个比较耗时的,如果该操作放在 map 中执行,将会频繁执行,比较耗时且影响数据库的稳定性。

```import org.apache.spark.{SparkConf, SparkContext}

import scala.collection.mutable.ArrayBuffer

object MapPartitionsOpScala {

def main(args: Array[String]): Unit = {

val conf = new SparkConf()

conf.setAppName("MapPartitionsOpScala")

.setMaster("local")

val sc = new SparkContext(conf)

//设置分区数量为2

val dataRDD = sc.parallelize(Array(1, 2, 3, 4, 5), 2)

//map算子一次处理一条数据

/*val sum = dataRDD.map(item=>{

println("==============")

item * 2

}).reduce( _ + _)*/

//mapPartitions算子一次处理一个分区的数据

val sum = dataRDD.mapPartitions(it => {

//建议针对初始化链接之类的操作,使用mapPartitions,放在mapPartitions内部

//例如:创建数据库链接,使用mapPartitions可以减少链接创建的次数,提高性能

//注意:创建数据库链接的代码建议放在次数,不要放在Driver端或者it.foreach内部

//数据库链接放在Driver端会导致链接无法序列化,无法传递到对应的task中执行,所以

//数据库链接放在it.foreach()内部还是会创建多个链接,和使用map算子的效果是一样

println("==================")

val result = new ArrayBuffer[Int]()

//这个foreach是调用的scala里面的函数

it.foreach(item => {

result.append(item * 2)

})

//关闭数据库链接

result.toIterator

}).reduce(_ + _)

println("sum:" + sum)

sc.stop()

}

}

foreach vs foreachPartition

foreach:一次处理一条数据

foreachPartition:一次处理一个分区的数据

foreachPartition的特性和mapPartitions 的特性是一样的,唯一的区别就是mapPartitions 是 transformation 操作(不会立即执行),foreachPartition是 action 操作(会立即执行)

import org.apache.spark.{SparkConf, SparkContext}

object ForeachPartitionOpScala {

def main(args: Array[String]): Unit = {

val conf = new SparkConf()

conf.setAppName("ForeachPartitionOpScala")

.setMaster("local")

val sc = new SparkContext(conf)

//设置分区数量为2

val dataRDD = sc.parallelize(Array(1, 2, 3, 4, 5), 2)

//foreachPartition:一次处理一个分区的数据,作用和mapPartitions类似

//唯一的区是mapPartitions是transformation算子,foreachPartition是action算子

dataRDD.foreachPartition(it => {

//在此处获取数据库链接

println("===============")

it.foreach(item => {

//在这里使用数据库链接

println(item)

})

//关闭数据库链接

})

sc.stop()

}

}

repartition的使用

对RDD进行重分区,repartition主要有两个应用场景:

- 可以调整RDD的并行度

针对个别RDD,如果感觉分区数量不合适,想要调整,可以通过repartition进行调整,分区调整了之后,对应的并行度也就可以调整了 - 可以解决RDD中数据倾斜的问题

如果RDD中不同分区之间的数据出现了数据倾斜,可以通过repartition实现数据重新分发,可以均匀分发到不同分区中

import org.apache.spark.{SparkConf, SparkContext}

object RepartitionOpScala {

def main(args: Array[String]): Unit = {

val conf = new SparkConf()

conf.setAppName("RepartitionOpScala")

.setMaster("local")

val sc = new SparkContext(conf)

sc.hadoopConfiguration.set("dfs.client.use.datanode.hostname", "true")

//设置分区数量为2

val dataRDD = sc.parallelize(Array(1, 2, 3, 4, 5), 2)

//重新设置RDD的分区数量为3,这个操作会产生shuffle

//也可以解决RDD中数据倾斜的问题

dataRDD.repartition(3)

.foreachPartition(it => {

println("=========")

it.foreach(println(_))

})

//通过repartition可以控制输出数据产生的文件个数

dataRDD.saveAsTextFile("hdfs://bigdata01:9000/rep-001")

dataRDD.repartition(1).saveAsTextFile("hdfs://bigdata01:9000/rep-002")

sc.stop()

}

}

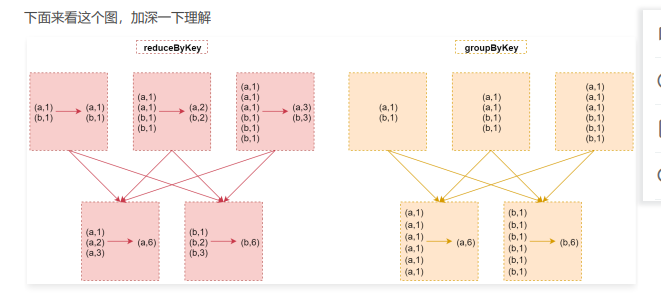

reduceByKey和groupByKey的区别

在实现分组聚合功能时这两个算子有什么区别?

val counts = wordCountRDD.reduceByKey(_ + _)

val counts = wordCountRDD.groupByKey().map(wc => (wc._1, wc._2.sum))

这两行代码的最终效果是一样的,都是对wordCountRDD中每个单词出现的次数进行聚合统计

那这两种方式在原理层面有什么区别吗?首先这两个算子在执行的时候都会产生shuffle

但是:

- 当采用reduceByKey时,数据在进行shuffle之前会先进行局部聚合

- 当使用groupByKey时,数据在shuffle之间不会进行局部聚合,会原样进行shuffle

这样的话reduceByKey就减少了shuffle的数据传送,所以效率会高一些。

从图中可以看出来reduceByKey在shuffle之前会先对数据进行局部聚合,而groupByKey不会,所以在实现分组聚合的需求中,reduceByKey性能略胜一筹。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号