转载-rk3399主线uboot/Linux/Debian根文件——01

link: https://mp.weixin.qq.com/s/onCPCaphH3vhXQ1Of-nAbA

原创 zxc ZxcWorld 2025-05-14 21:36

这篇写的是rk399的内核移植,我以前写过一篇A33的内核移植,我在写这篇时,已经完成我自制的v3s验证板的所有功能,然后又捣鼓了这个rk3399的移植,写的比之前的应该要好一点。这个rk3399是64位的,相比于A33或者v3s移植稍微麻烦一点,涉及到一些其他的知识。

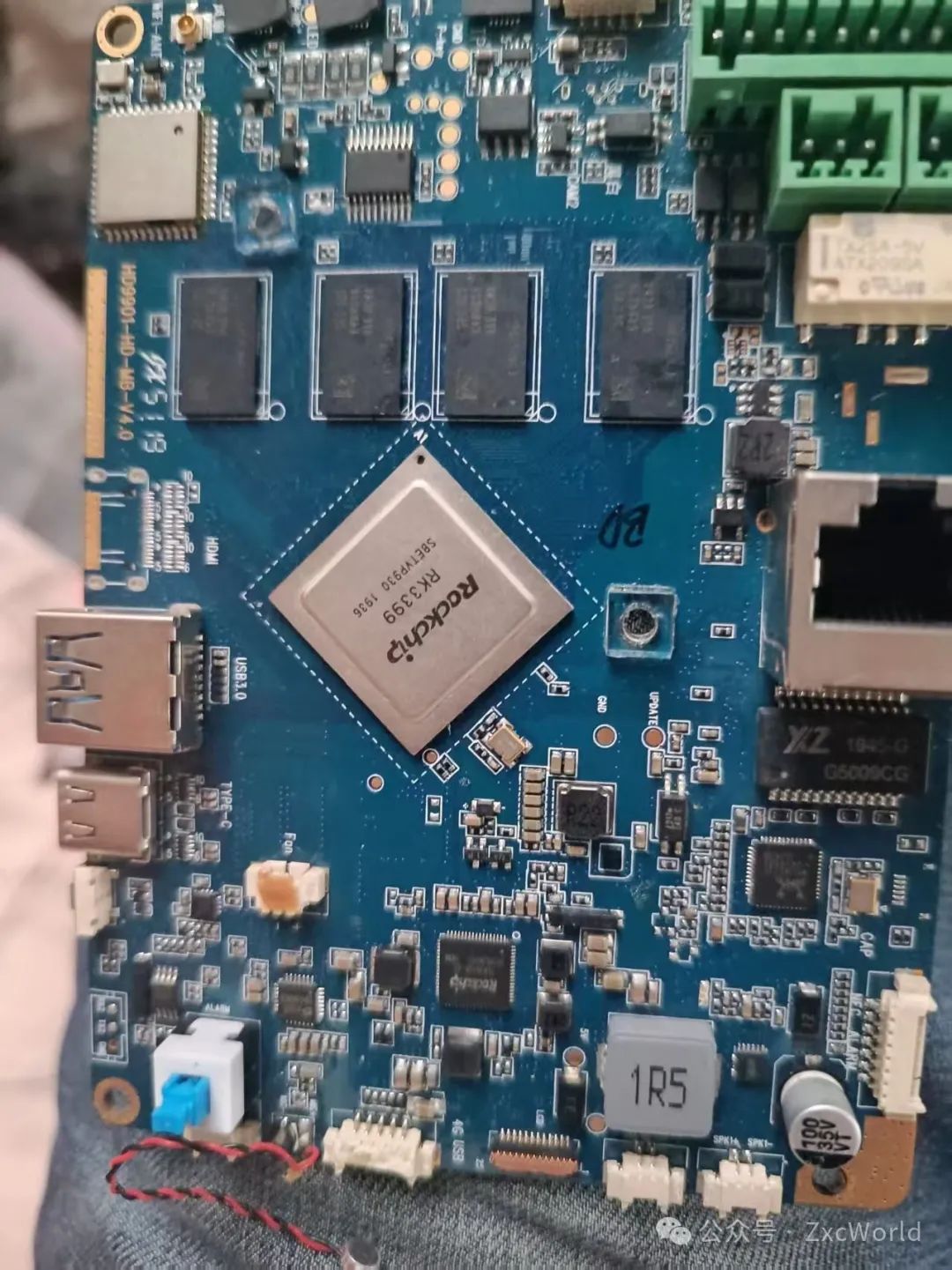

先介绍一下这个板子,这个板子是我40元在咸鱼上买的,上面功能挺多的,可惜我既没有设备树也没有原理图,板子原来是带系统的,可惜我没有想着down下来,直接覆盖掉了。不过我在那个v3s的完整项目中,设备树、驱动都有写,这种

片外外设其实大差不差,和soc没啥关系。

从这个rk3399开始,我将我所有的环境改用了docker。其实我很早就知道docker了,可是我一直认为我的需求里面并不需要它,事实证明我错得离谱。我电脑原本有3个虚拟机,后来磁盘不够,陆续干掉2个,直到捣鼓rk3399时,不知道干了什么坏事,整个虚拟机挂了,这可是糟糕透了,整个环境需要重构。所以我在这里向您强烈推荐docker,使用docker可以完美避免上面的两个弊端。有很多很多乐于分享的先驱们已经提供极丰富的教程,我也是从中所学,就不再班门弄斧。

然后以下内容,其实是我二次整理,有一部分第二次重新进行了编译,因为我添加了一些新的内容,也是在捣鼓的过程中学到的,主要是增加了initramfs和uboot的一种新的启动参数设置方式(这个新是对于我而言的),所以可能有部分截图文件名对不上,我发现的已经改过来了,没发现的,还请见谅。

1.Docker环境

首先,我创建了一个目录

docker(好吧,这个名字有点抽象,本是测试一下docker,结果一不小心,就在里面完成了),本次所有操作在该目录完成。

进入目录,创建文件 Dockerfile,内容如下,这就是本次构建的docker环境,其实交叉编译,很多时候是环境问题,然后那些注释掉的git库,我推荐下在本地,然后挂载到docker上去。

FROM ubuntu:22.04

# 基础设置

#安装默认,不要弹出对话框

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

RUN apt-get update && apt-get install -y \

gcc \

g++ \

gawk \

libusb-1.0-0-dev \

dh-autoreconf \

libudev-dev \

pkg-config \

autoconf \

automake \

libtool \

debootstrap \

qemu-user-static \

binfmt-support \

ca-certificates \

gnupg \

bc \

make \

cmake \

git \

python3 \

python3-pip \

libssl-dev \

libncurses5-dev \

libncursesw5-dev \

flex \

bison \

swig \

device-tree-compiler \

libgnutls28-dev \

python3-serial \

python3-pexpect \

python3-pyelftools \

python3-setuptools \

python3-dev \

wget \

unzip \

tar \

locales \

sudo \

&& apt-get clean

# 安装交叉编译工具链

#切换到/opt

WORKDIR /opt

RUN wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/14.2.rel1/binrel/arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz && \

tar -xvf arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz && \

rm arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz && \

wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/14.2.rel1/binrel/arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz &&\

tar -xvf arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz && \

rm arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz

#该环境可能由于网络问题下载不了,可以手动下载后,挂载上去,如果可以下载,直接去掉注释

# RUN git clone https://github.com/TrustedFirmware-A/trusted-firmware-a.git

# RUN git clone https://github.com/rockchip-linux/rkbin.git

# RUN git clone https://github.com/rockchip-linux/rkdeveloptool.git

# RUN git clone https://github.com/OP-TEE/optee_os.git

# RUN git clone --branch v2025.04 https://github.com/u-boot/u-boot.git

# RUN git clone --depth 1 --branch v6.12.16 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git

# 设置交叉编译环境变量

ENV PATH="/opt/arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin:$PATH"

ENV PATH="/opt/arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi/bin:$PATH"

ENV CROSS_COMPILE="aarch64-none-linux-gnu-"

# 创建一个编译目录

WORKDIR /workspace

COPY build-rootfs.sh .

RUN chmod +x ./build-rootfs.sh

# 默认起个 bash

CMD ["/bin/bash"]

再创建一个文件 build-rootfs.sh,这个用于构建根文件debian,因为构建过程比较固定,所以我将其写成了一个脚本,不要它也是可以的,但需要将上面docker环境中关于

build-rootfs.sh两行注释掉。

#!/bin/bash

set -e

TARGET=./rootfs-debian

ARCH=arm64

RELEASE=bookworm

mkdir -p $TARGET

debootstrap --foreign --arch=$ARCH $RELEASE $TARGET http://deb.debian.org/debian

# 为了在 x86 主机上 chroot 进入 arm64 文件系统,需要拷贝 QEMU

cp /usr/bin/qemu-aarch64-static $TARGET/usr/bin/

update-binfmts --enable qemu-aarch64

#

chroot $TARGET /debootstrap/debootstrap --second-stage

然后运行这个命令构建docker环境,这个命令是旧版本的,如果新版本的可以使用docker buildx build,新版本可能现在没有普及:

sudo docker build -t rk3399 .

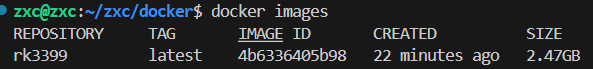

构建完成后,可以使用docker images查看,多了一个rk399的镜像

进入到docker环境,如果想退出后保留环境,请去掉

--rm;使用--device挂载usb设备就可以在docker中访问了。

docker run -ti --rm --privileged --device /dev/bus/usb -v ./:/workspace/ rk3399

编译烧录工具

在windows下官方提供了

RKDevTool

用于烧录,但是在Linux中编译,windows下烧录很麻烦,官方在Linux提供了另一种工具

rkdeveloptool ,但似乎只能自己去编译,并没有提供编译好的镜像。

进入到 rkdeveloptool目录(

注:这个已经在上面的环境中提供,就是那几个注释掉的git库,以下不再赘述),

依次执行:

./autogen.sh

./configure

make

运行

./rkdeveloptool可以看见命令,其实这个编译坑主要在于环境,上面已经提供了。

构建官方loader

我在这里解释一个东西,因为我发现有一些文章里面弄错了这个。

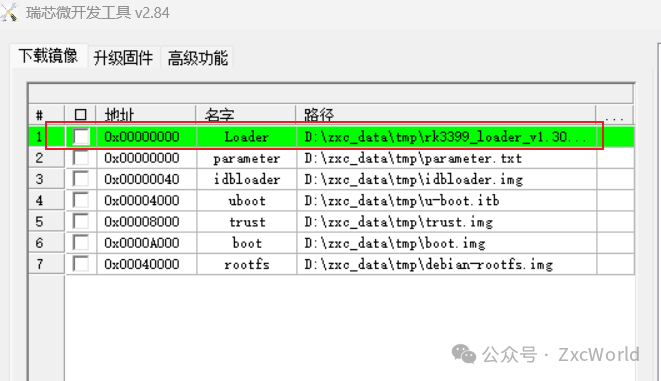

如果有使用官方的 RKDevTool下载的,可以发现第一行是绿色的,这个并不烧录到emmc上,而是首先将其下载到ram上执行,执行这个后会初始化emmc,usb等硬件,然后接收数据烧录到emmc上。

所以说,那个地址改任何一个值都可行的,这个会被忽略;idbloader、uboot必须是固定地址,因为这个是按地址加载,trust.img在主线中是不需要的。

现在来构建官方的工具,

进入到 rkbin,执行:

./tools/boot_merger ./RKBOOT/RK3399MINIALL.ini

如果是其他的rk的处理器,请选择正确的.ini文件。

运行后获得:rk3399_loader_v1.30.130.bin,这个文件用在ram临时运行,烧录镜像到emmc。

在执行:

./tools/trust_merger ./RKTRUST/RK3399TRUST.ini

运行后获得:trust.img,这文件是官方的启动方式中:atf和tee的镜像,官方会从这里加载atf和tee,主线uboot不需要。

4.构建uboot

4.1

启动流程

先来个官方的流程图

如图片所示,启动其实分为3个阶段,BL1,BL2,BL3

BL1: 是最初的启动加载器,负责加载其他引导加载程序(如U-Boot)。

BL2: 对应idbloader,这一阶段在rk3399上,有两个分支,之所以有两个,是因为rk官方有一个闭源的路线(绿色的),红色的是uboot的tpl。在这一阶段主要都是初始化设备,然后加载真正的uboot。

BL3:官方的路线中,bl3是uboot.img,这个具体的细节没有,但是可以猜测的是,会加载trust.img镜像中的东西运行。

在开源的uboot路线中,执行的uboot.itb,这个细节比较完整,这个阶段又分为了三个,BL31,BL32,BL33:

BL31:运行了ATF,ATF主要负责:负责处理 PSCI 调用(比如启动其他 CPU 核、挂起、重启等);提供 Secure Monitor Call(SMC)接口,给 Linux 内核或 TEE 使用;同时ATF也会负责对uboot进行安全校验。

BL32:就是加载TEE了,被 ATF 启动,运行在 EL1 Secure world,提供加密服务、认证、安全存储等,这个TEE在那种有wifi的微处理器也是常见的,提供一个安全独立的运行环境。

BL33:就运行了uboot了。

这里就和之前的A33,或者后面将更新的v3s有较大区别,需要提供ATF和TEE。

4.2

编译ATF

进入 trusted-firmware-a目录:

make CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- PLAT=rk3399 bl31

编译好后,在目录

build/rk3399/release/bl31/会生成

bl31.elf:

可以将这个文件拷贝到uboot目录下,方便找到:

cp build/rk3399/release/bl31/bl31.elf ../u-boot/

4.3

编译TEE

进入 optee_os目录,

运行:

make -j1 CROSS_COMPILE64=aarch64-none-linux-gnu- CROSS_COMPILE32=arm-none-eabi- PLATFORM=rockchip-rk3399 O=out/arm

编译完成后生成tee文件,

同样将 tee.bin拷贝到uboot下:

cp out/arm/core/tee.bin ../u-boot/

4.4

编译uboot

设备先随便找一个,我这个板子我忘记将原始的镜像down下来了,又没有原理图,我无法确定设备了。使用orangepi就可以,主要是ddr参数要对,这个ddr参数一定要选择正确的那个,

orangepi默认是不适配我这个板子的,启动uboot时会报错ram初始化有问题,我这个板子由于是咸鱼捡的,我就一个一个试了,也没几个;emmc节点要有,这个一般都有。其他的嘛,就不怎么重要,外设顶多初始化错误,不影响内核启动。哦对了,还有一个usb节点要改成设备模式,主要是使用uboot的ums功能,下面会介绍。

make CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- zxc-rk3399_defconfig

在这里开启ums,这个功能是将mmc变成块设备,我这里是为了方便后面上传内核和根文件。依次开启下面的):

make -j1 CROSS_COMPILE64=aarch64-none-linux-gnu- menuconfig

CMD_USB_MASS_STORAGE

CONFIG_USB_FUNCTION_ROCKUSB

CONFIG_CMD_ROCKUSB

CONFIG_USB_GADGET

然后设备树这个ubs节点要改成设备模式,这样就能正确启用ums了:

&usbdrd_dwc3_0 {

status = "okay";

dr_mode = "peripheral";

};

编译:

make CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- BL31=./bl31.elf TEE=./tee.bin

编译完成后,获得 idbloader.img, u-boot.itb。

4.5

烧录uboot

将板子进入markdown模式。

先烧录loader到内存运行,每次烧录时,都必须先执行这个:

sudo ./rkdeveloptool db ../rkbin/rk3399_loader_v1.30.130.bin

再烧录idbloader.img到0x40,64即0x40:

sudo ./rkdeveloptool wl 0x40 ../u-boot/idbloader.img

再烧录u-boot.itb到0x4000:

sudo ./rkdeveloptool wl 0x4000 ../u-boot/u-boot.itb

重启:

sudo ./rkdeveloptool rd

这样uboot就启动了,可以使用串口控制台操作uboot了。

内核和debian根文件我再开一篇吧,似乎有点长了。

本文来自博客园,作者:LiYanbin,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/stellar-liyanbin/p/18888376

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号