参加大规模敏捷Leading SAFe认证培训之后,我对“敏捷”有了新的认识

最近刚刚完成了大规模敏捷Leading SAFe(SAFe Agilist)的培训和考试,整个过程其实比我想象中充实很多,原本是为了拿一个“企业级敏捷”的门槛认证,但上课过程中反而刷新了我对企业协同的很多理解。

作为一个经历过团队从“小而美”走向“多团队、多产品线协作”的产品负责人,我其实对“规模化敏捷”是有一些大概的了解,但是都是很零散的,所以想系统地学一次SAFe框架。

🌱 上课体验

课程总共是2天,我上的是线上课程。

在整个课程中,老师结合视频,真实模拟演练以及老师分享的落地案例,都让我把之前零散及不正确的知识统一归正。

因为我们那一期学员问题太多了,导致课程有点延迟,讲师讲解的逻辑清晰,而且不像有些机构那种“考证为主”,这里更多是帮助我们理解框架背后的意图,比如为什么SAFe一定要用时间盒推进?PO和PM的分工到底意味着什么等等。

📚 关于学习方式和资料

整个学习体验非常紧凑但不压迫。

我报的是Scrum中文网的课程(其实是朋友推荐的)

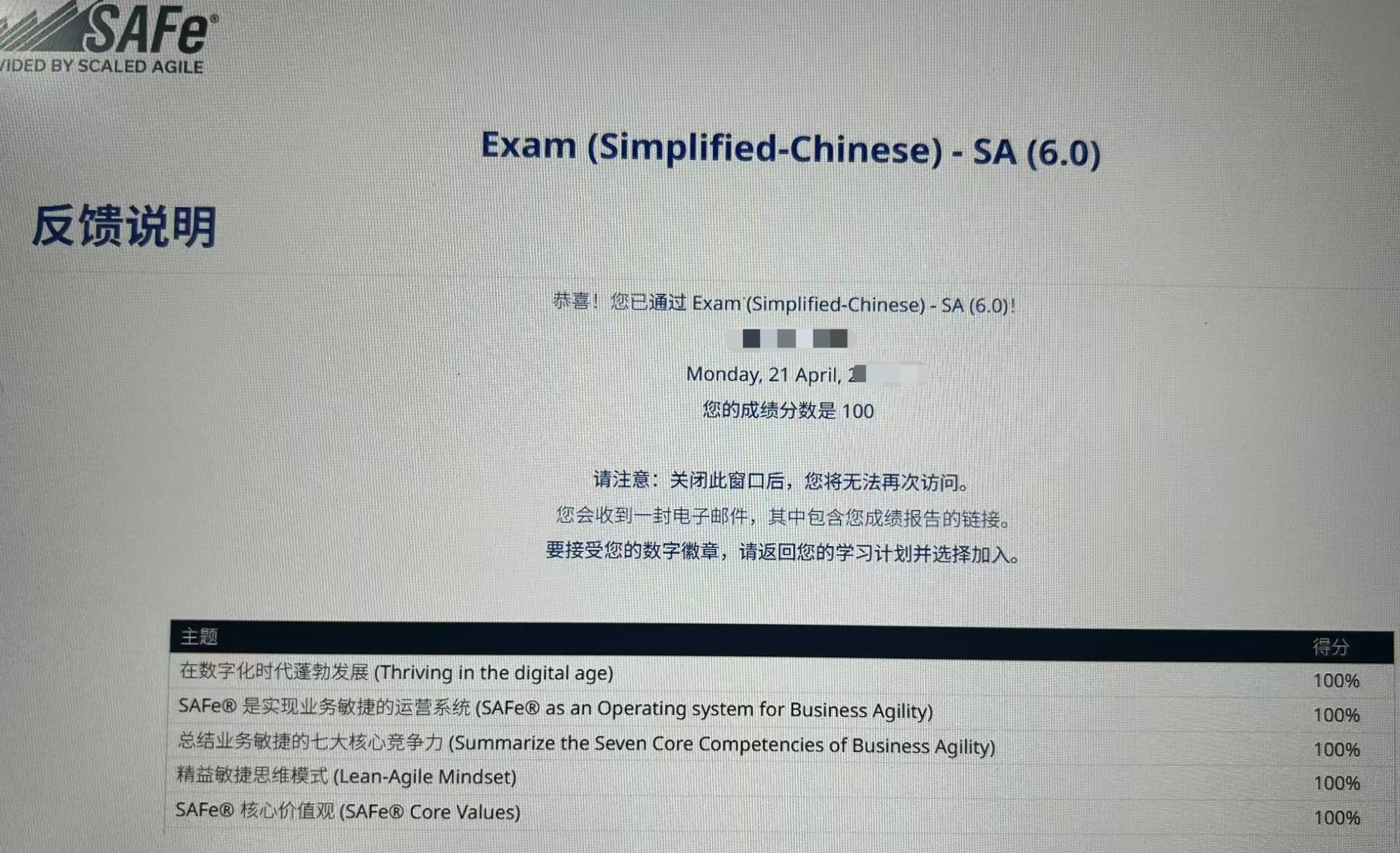

课后有教材和模拟题,课程群里也有老师一直解答问题,对我备考帮助蛮大,最后考试一次就过了,100分😄

💡 最后的感受

如果你和我一样,正站在“从Scrum走向企业级敏捷”的路口,或者你发现光靠Scrum已经不足以支持业务协同,不妨花两天系统学一下Leading SAFe。

不是说它能立刻解决所有问题,但它确实提供了一个可沟通、可落地、可调整的协同机制。

学习过程中,我反而更理解了“敏捷不是速度,而是让正确的事情被看见”的意思。

这段经历对我很有启发,也希望对你也有点参考价值。

有问题可以来聊聊,我这两天还在复盘怎么把PI Planning带进自己项目中……

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号