【OI学习笔记】AC自动机

前言

蒟蒻的第一篇学习笔记,就献给我学了两三遍的AC自动机吧!蒟蒻希望大家能够通过我的思考对AC自动机获得初步的理解!

另外,本篇文章将围绕P5357 【模板】AC 自动机这道题来讲解,这道题是二次加强版,所以我们需要写优化。

前置知识

AC自动机主要由字典树(Trie)以及KMP的思想组成的。重点就是它是由 KMP 的思想来处理的,所以我没有学懂 KMP 但是学“懂”了 AC自动机……

综上,前置知识有以下几点:

- 字典树(Trie)

- BFS

- 拓扑排序(优化)

AC自动机

题面分析

题目中给出了主串 \(S\) 以及 \(n\) 个模式串 \(T\),问我们这 \(n\) 个模式串 \(T\) 分别在主串 \(S\) 中出现了几次。

KMP思想的应用

在学习 KMP 后,我们知道 KMP 算法可以在 \(O(n)\) 的时间复杂度下完成对一个模式串的匹配,其核心就是 next 数组(最长公共前后缀)的应用,使得在字符串失配时可以快速找到模式串的合适位置继续匹配。

那么在多个模式串的匹配时,我们也可以迁移这种思想——一些模式串可能有公共的部分,当一个模式串失配时,它的后缀可能是其他模式串的前缀,此时我们跳转到符合条件的模式串即可继续匹配。

说起来真的很抽象呢,让我们来代入一组数据解释以上的结论:

主串 \(S=abaaa\)

模式串 \(T_1=ab,T_2=aa\)

很显然,模式串 \(T_2\) 的一个后缀“a”是 \(T_2\) 的一个前缀,所以当匹配模式串 \(T_2\) 失配时,可以跳转到 \(T_1\) 的第二个字符“b”继续匹配。

以上便是KMP思想在AC自动机上的运用,通过 KMP 的思想,我们处理出 fail(失配指针),以便在失配后可以快速跳转到下一个匹配对象。

Trie的应用

接下来让我们想一想,公共前后缀、跳转……似乎可以使用一个数据结构来完成这些操作,没错,就是字典树(Trie),我们使用字典树把模式串存储下来,便可以更方便地实现 fail 指针的功能。

下面放出一些字典树部分的代码来配合理解:

这里笔者存储字典树的方式是数组 trie[maxn][26](无结构体),endpos[] 来记录模式串的末尾位置,fail[i] 是字典树节点 \(i\) 的 fail 指针(在这里还没有处理到),tot 是字典树的节点总数。

//Trie部分

ll trie[maxn][26],fail[maxn],tot,n,endpos[maxn];

void insert(string s,ll index){//参数有模式串s和其序号index

ll i,p = 0;//p变量来存储当前的trie节点

for(i = 0;i < s.size();i++){

if(!trie[p][s[i] - 'a'])//如果不存在这个节点,就创建一个

trie[p][s[i] - 'a'] = ++tot;

p = trie[p][s[i] - 'a'];//跳转

}

endpos[index] = p;//记录末尾节点

return;

}

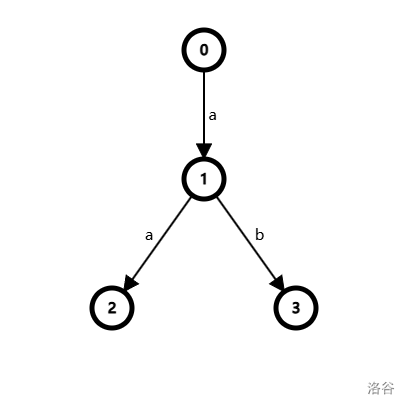

接下来还是这一组数据,我们再引入一个模式串 \(T_3=a\),按照上述程序建立的字典树应如图:

主串 \(S = abaaa\)

模式串 \(T_1=ab,T_2=aa,T_3=a\)

此时 endpos[1]=3,endpos[2]=2,endpos[3]=1。

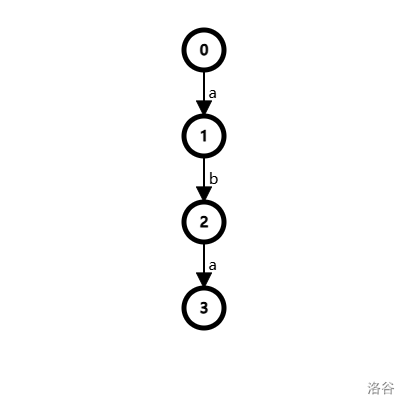

fail 失配指针的计算

我们以上述数据的模式串 \(T_1\) 和 \(T_2\) 来考虑,同之前所说,当匹配到 \(T_2=aa\) 的第二个字符“a”失配时,由于“a”是“ab”的前缀,所以可以跳转到“ab”中的字符“a”的位置继续匹配,即 fail[2]=1。

从这个例子中,我们大概可以发现一些规律,fail 指针指向的位置,其实就是位于当前字典树节点时所形成的字符串的最长真后缀。

比如这个例子中,fail[2] 指向的就是字符串“aa”的最长真后缀“a”的位置。

这里需要特别注意,是最长真后缀!

那么这个 fail 指针究竟应该如何去计算呢?

我们再次借助这个例子来探究:

节点 \(p=1\) 时,字符串为“a”。

节点 \(p=2\) 位置的字符串“aa”=“a”+“a”。

这里前者的“a”为节点 \(p=1\) 的字符串,后者的“a”是节点 \(p=1\) 和节点 \(p=2\) 之间的边。

我们需要求的 fail[2],也就是节点 \(p=2\) 位置的字符串“aa”的最长真后缀的位置。

节点 \(p=2\) 的字符串“aa”的最长真后缀“a”其实就等于它的父节点的最长真后缀加上它们之间的边,即“”+“a”=“a”。

好的,接下来形式化地来总结以上的结论。

有节点 \(u\) 及其对应的字符串 \(S_u\),和 \(u\) 的子节点 \(v\) 及其对应的字符串 \(S_v\),\(u\) 和 \(v\) 之间的边代表字符 \(S_i\),

\(S_v 的最长真后缀 = S_u 的最长真后缀 + S_i\)

所以 \(fail[v]=trie[fail[u]][S_i - 'a']\)。

在这个公式中,\(fail[u]\) 是节点 \(u\) 的最长真后缀的位置,\(trie[fail[u]][S_i - 'a']\) 表示把 \(u\) 节点字符串的最长真后缀加上字符 \(S_i\)。

至此,fail 指针终于得到了计算。

fail 指针计算时的路径压缩

注意到我们更新 fail 指针需要从父节点向子节点更新,那么在遍历子节点时,有如下代码:

for(i = 0;i < 26;i++){

if(trie[u][i]){

……

}

}

那么如果父节点 \(u\) 没有子节点 \(i\) 的话,我们该如何处理?如果直接跳过,会导致后续匹配过程中出现大量无效的回溯,那太慢了!

解决办法就是——路径压缩,即让不存在的子节点指向 trie[fail[u]][i],来减少匹配操作的步数,如下代码:

trie[u][i] = trie[fail[u]][i];

这样处理后,在匹配过程中遇到缺失的边时,可以直接跳转到其 fail 指针对应节点的相应字符位置。

路径压缩使AC自动机获得了类似 KMP 的"一步跳转"能力:

- 当字符匹配失败时,无需沿着 fail 链回溯;

- 可以直接通过压缩后的边跳转到下一个可能匹配的位置。

BFS

万事俱备,可以开始更新 fail 指针了!

我们知道 fail 指针需要从父节点向子节点更新,而且字典树深处的节点的 fail 指针可能需要较浅位置的节点,所以我们使用BFS进行遍历。

终于可以放代码啦!!!

//fail指针

void BFS(){

ll i,u,v;//u表示当前节点,v表示子节点

queue<ll> Q;//建立队列

for(i = 0;i < 26;i++){//遍历根节点0的子节点

if(trie[0][i]){

fail[trie[0][i]] = 0;//根节点的子节点的fail指针指向根节点

Q.push(trie[0][i]);//加入队列

}

}

while(!Q.empty()){//BFS

u = Q.front();//提取队首

Q.pop();//记得pop!!!

for(i = 0;i < 26;i++){

v = trie[u][i];

if(v){

//存在该子节点,更新fail指针

fail[v] = trie[fail[u]][i];

Q.push(v);//加入队列

}else{

//不存在该子节点,路径压缩

trie[u][i] = trie[fail[u]][i];

}

}

}

return;

}

匹配

接下来我们就可以开始匹配主串了!

先放代码再解释:

ll tag[maxn];

void AC(){

ll i,p = 0,j;

for(i = 0;i < S.size();i++){

p = trie[p][S[i] - 'a'];//跳转到字典树中该字符所在的位置

tag[p]++;//增加标记

}

return;

}

代码中 S 为主串,tag[i] 用于存储字典树中节点 \(i\) 被标记的次数,其实也就是以节点 \(i\) 处为末尾的字符串的出现次数。

这么看似乎我们就可以遍历输出模式串末尾位置(\(endpos[i]\))的 \(tag[]\) 标记来解决这个算法了。

NONONONONO!!!!

快点使用你超强的注意力,注意到:

例如对于模式串“a”和“aba”,当成功匹配“aba”时,“aba”末尾的“a”其实也应该被计入“a”的标记中啊!

但是由于字典树的结构,如图:

当“aba”匹配成功时,\(tag[1]=1,tag[2]=1,tag[3]=1\)。

但是“aba”中明明有两个“a”!应该有 \(tag[1]=2\)!

所以我们应该将 \(tag[3]\) 的值也累计在 \(tag[1]\) 上。

OK,回顾刚才的思考过程。

由于“a”是“aba”的后缀,所以我们要将“aba”的计数累加在“a”上。

似乎很熟悉呢,我记得 fail 指针记录的位置就是最长真后缀的位置呢。

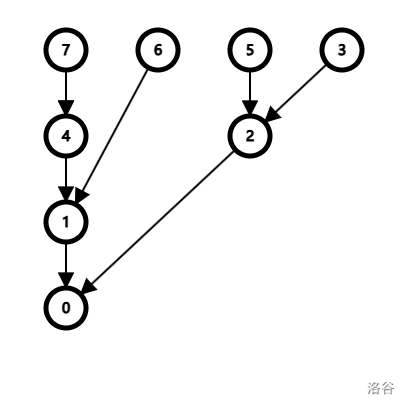

也就是说,对于节点 \(i\),应有 \(tag[fail[i]]+=tag[i]\)。

现在就可以暴力计算了,这个问题终于算是解决了!

完结撒花!

拓扑排序优化

很明显,这是一道二次加强的题,普通的暴力计算肯定无法满足它的数据,我们考虑进行优化。

如何进行优化呢?

回顾刚才的公式,对于节点 \(i\),应有 \(tag[fail[i]]+=tag[i]\)。

根据前面的介绍,我们可以很容易想到一个节点很可能是多个节点的 fail 指针,也就是说,fail 指针会形成一个有向图的结构(如下图):

这不就是拓扑排序吗!

所以我们使用拓扑排序的方法,以 fail 指针建边,记录每个节点的入度,然后进行拓扑排序累加,最后再输出。

这下真的完结撒花啦!!!

完整代码

#include <iostream>

#include <string>

#include <queue>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

typedef long long ll;

const ll maxn = 2000200;

string S;//主串

//trie部分

ll trie[maxn][26],fail[maxn],tot,n,endpos[maxn];

void insert(string s,ll index){

ll i,p = 0;

for(i = 0;i < s.size();i++){

if(!trie[p][s[i] - 'a'])

trie[p][s[i] - 'a'] = ++tot;

p = trie[p][s[i] - 'a'];

}

endpos[index] = p;

return;

}

//fail指针

void BFS(){

ll i,u,v;

queue<ll> Q;

for(i = 0;i < 26;i++){

if(trie[0][i]){

fail[trie[0][i]] = 0;

Q.push(trie[0][i]);

}

}

while(!Q.empty()){

u = Q.front();

Q.pop();

for(i = 0;i < 26;i++){

v = trie[u][i];

if(v){

fail[v] = trie[fail[u]][i];

Q.push(v);

}else{

trie[u][i] = trie[fail[u]][i];

}

}

}

return;

}

//自动机匹配

ll tag[maxn];

void AC(){

ll i,p = 0,j;

for(i = 0;i < S.size();i++){

p = trie[p][S[i] - 'a'];

tag[p]++;

}

return;

}

//拓扑排序部分

vector<ll> V[maxn];

ll indeg[maxn];

int main(){

ll i;

string op;//模式串

cin>>n;

for(i = 1;i <= n;i++){

cin>>op;

insert(op,i);

}

BFS();

for(i = 1;i <= tot;i++){

V[i].push_back(fail[i]);//建立fail指针树

indeg[fail[i]]++;//记录入度

}

cin>>S;

AC();

queue<ll> Q;//拓扑排序队列

ll u,v;

for(i = 0;i <= tot;i++){

if(indeg[i] == 0){

Q.push(i);//入队

}

}

while(!Q.empty()){

u = Q.front();

Q.pop();

for(i = 0;i < V[u].size();i++){

v = V[u][i];

tag[v] += tag[u];//累加

indeg[v]--;

if(indeg[v] == 0) Q.push(v);//入队

}

}

for(i = 1;i <= n;i++) cout<<tag[endpos[i]]<<endl;//输出

return 0;//完结撒花!!

}

后记

感谢大家的阅读!希望大家能通过我的文章获得一些初步理解,有任何错误请大家帮忙指出,万分感谢!!!

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号