以“研究生学业管理系统”为例,探索Figma如何成为团队协作利器

一、原型是什么?为什么需要设计工具?

- 原型的定义:

原型(Prototype)是产品的“草图”,用于快速验证核心功能与交互逻辑。它可以是低保真线框图(如手绘草图)或高保真交互模型(如可点击的界面)。 - 原型工具的核心作用:

* 降低沟通成本:视觉化呈现需求,避免“文字描述偏差”。

* 快速迭代:支持低成本修改,适配需求变化(如用户反馈后调整流程)。

* 开发对齐:标注尺寸、动效参数,减少设计与开发的理解误差。

二、主流原型工具对比

1. 工具对比维度

市面上主流原型工具众多,能力主要集中在以下几个方面:

- 协作能力:是否支持多人实时编辑?

- 交互复杂度:能否实现条件逻辑、动态数据?

- 开发支持:标注、切图、代码生成是否便捷?

- 学习成本:新手能否快速上手?

2. 工具优缺点分析(结合团队项目需求):

- Figma: 云端协作、设计系统复用、免费版功能全 复杂交互需插件支持 远程团队、高保真原型

- Axure: 逻辑分支、动态面板强大 学习曲线陡峭、本地文件 复杂业务系统原型

- 墨刀: 中文友好、模板丰富 动效自由度低 快速低保真原型

根据综合考量,我尝试使用墨刀来进行原型的演示开发。

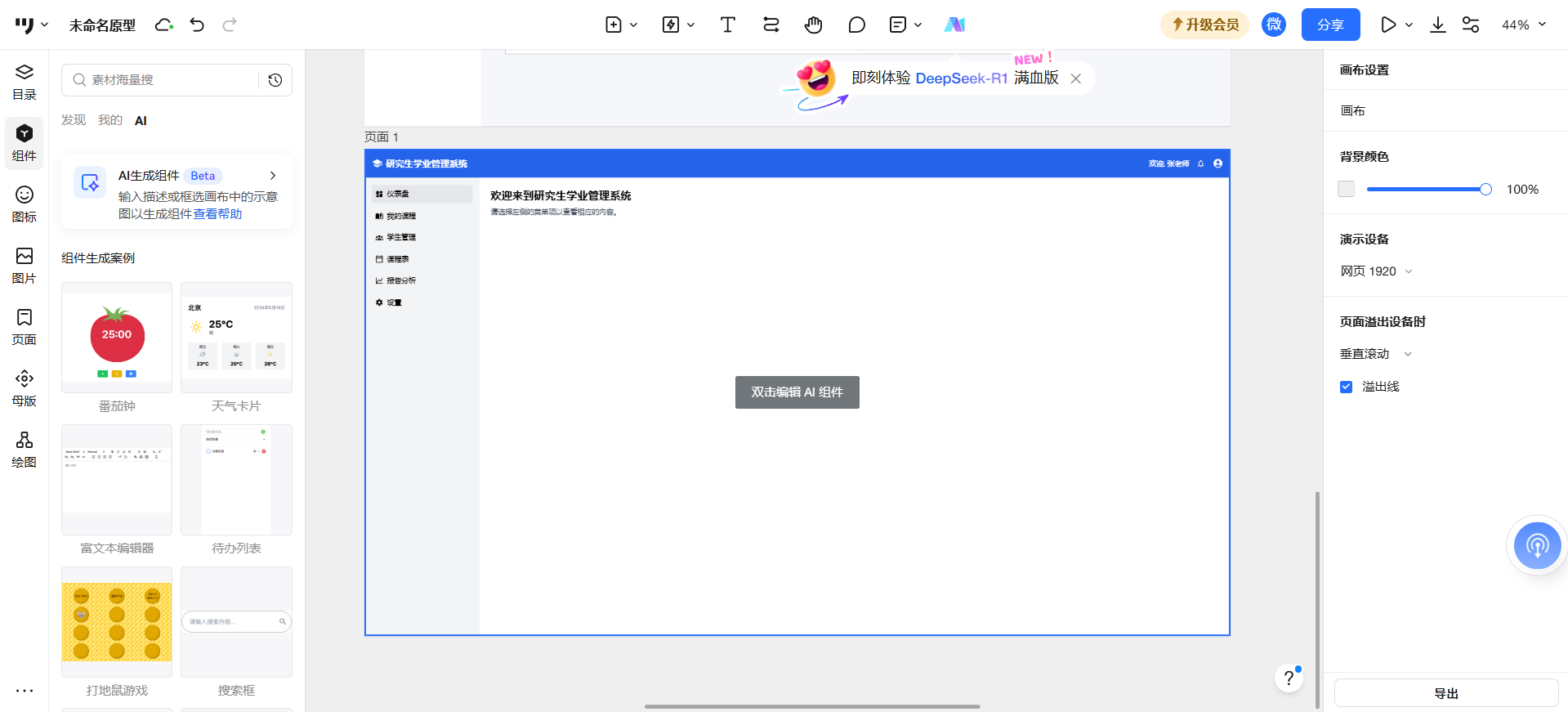

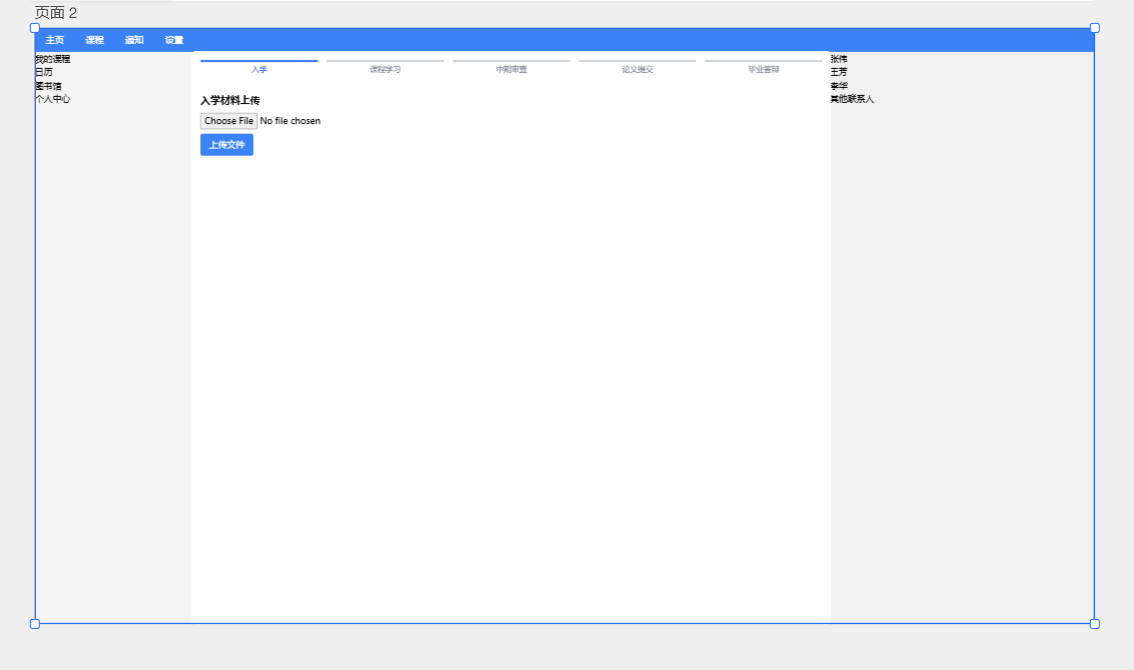

三、实战!用墨刀为“研究生学业管理系统”设计原型

墨刀是一款适合快速搭建原型的国产工具,主打低成本和易上手。它通过拖拽组件和复用模板库(如教育管理系统模板),能在1小时内完成基础界面设计,例如学生端主界面可快速集成待办事项、课程进度等模块,并通过页面跳转模拟文件上传、审核等核心流程,并且现在也可以使用ai进行辅助,只要能够不断打磨,就能生成一个功能完备的原型。但其交互能力较为基础,仅支持点击跳转和图层切换,无法实现动态数据或复杂逻辑(如自动计算学分),适合需求简单的初期验证或向非技术团队演示。

相较于Figma/Axure,墨刀优势在于中文界面友好和模板生态丰富,但劣势明显:设计一致性需手动维护(如全局样式缺失)、协作仅支持串行修改,且无法生成开发标注。建议用于教育类项目或内部评审场景,聚焦核心功能演示,通过“伪交互”(如静态页面跳转+文字说明)弥补技术限制,快速传递设计意图。

四、博客总结:原型、工具与我的墨刀初体验

原型——产品的“试金石”

原型是产品设计的灵魂草图,它像一面镜子,提前映照出想法的可行性与漏洞。在开发“研究生学业管理系统”时,我通过低保真线框图快速验证了学生上传论文、导师审核进度的核心逻辑,避免了直接编码后才发现流程断层。原型不仅是沟通的桥梁——让产品、设计、开发团队对需求达成共识,更是风险的“防火墙”,用极低成本拦截了80%的潜在问题,比如初期未考虑的文件格式限制,正是通过原型测试才被及时补充。

工具——效率的“加速器”

工欲善其事,必先利其器。无论是Figma的实时协作、Axure的复杂逻辑分支,还是墨刀的极简拖拽,工具的选择直接决定了原型设计的效率与表现力。在对比多款工具后,我深刻体会到:工具的本质是“翻译者”——它将抽象需求转化为可视界面,再通过交互逻辑“翻译”给开发者和用户。例如,墨刀用模板库和中文界面降低了设计门槛,而Figma则通过组件库和动效参数打通了设计与开发的壁垒。没有完美的工具,只有适配场景的选择。

墨刀初体验——速写与妥协的艺术

初次使用墨刀,它给我的感受像一支“速写笔”——快速、轻量,但细节粗糙。搭建学生端主界面时,拖拽模板组件10分钟即可完成布局,中文界面和预设图标让操作毫无障碍;导师审核流程通过页面跳转和弹窗切换,也能清晰传递核心逻辑。然而,它的局限性同样明显:无法实现动态数据联动,审核状态需手动维护,交互动效仅停留在“幻灯片式”切换。但这恰恰让我学会在效率与精度间平衡——用“伪交互”快速验证方向,将精力聚焦于功能闭环而非视觉炫技。

结语:从工具到思维

原型设计的终极目标不是产出精美的界面,而是构建一种“验证优先”的思维方式。墨刀虽不如Figma强大,却教会我如何用最小成本传递最大价值;Axure虽复杂,却揭示了逻辑严谨性的重要。无论工具如何迭代,唯一不变的是:原型是产品人最诚实的对话方式——它不说话,却能让所有参与者听见用户真实的需求。