【自学嵌入式:51单片机】1-3单片机及开发板介绍

自学江协科技51单片机教程笔记,课程地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Mb411e7re

1-3单片机及开发板介绍

前言

单片机(Micro Controller Unit,MCU)是嵌入式系统开发的核心基础,广泛应用于工业控制、智能家居、智能仪表等领域。其将计算机核心功能集成于单一芯片,具备信息采集、数据处理、硬件控制的完整能力。

第一章 单片机基础认知

1.1 单片机的定义与组成

单片机是将中央处理器(CPU)、随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM/Flash)、定时器/计数器、中断系统、通信接口等计算机核心功能集成于单一芯片的微型计算机系统。其核心特征为:通过高度集成化设计,实现“单芯片独立运行”,满足嵌入式场景对体积、成本、功耗的严苛需求。

1.2 单片机的核心任务

单片机的工作逻辑可归纳为“感知-处理-控制”闭环:

- 信息采集:通过传感器(如温度传感器、光敏电阻)获取外部环境数据;

- 数据处理:由CPU对采集数据进行运算、逻辑判断;

- 硬件控制:驱动执行机构(如电机、LED)完成指定动作。

该流程体现了嵌入式系统“自主响应外界需求”的核心能力。

1.3 单片机与通用计算机的差异

| 对比维度 | 单片机 | 通用计算机 |

|---|---|---|

| 系统集成度 | 单芯片集成完整计算机功能 | 多硬件模块(CPU、内存、硬盘等)协同 |

| 性能定位 | 满足简单控制需求(低运算复杂度) | 支持复杂多任务(高运算、图形处理) |

| 成本与体积 | 低成本(几元~几十元)、芯片级体积 | 高成本(千元级)、设备级体积 |

| 典型应用场景 | 嵌入式控制(家电、工业设备) | 通用计算(办公、娱乐) |

本质区别:单片机以“极简集成、专用控制”为设计目标;通用计算机以“高性能、通用计算”为核心诉求。

第二章 51单片机体系与STC89C52

2.1 51单片机的历史与地位

51单片机是兼容Intel 8031指令系统的单片机统称,起源于Intel 8004架构。其因结构简单、指令系统清晰、开发门槛低,成为单片机学习的“基础标杆”。典型特征:

- 8位CPU架构,适配多数简单控制场景;

- 广泛兼容工业级标准,衍生型号覆盖STC、ATMEL等厂商;

- 代表型号(如AT89系列、STC89C52)长期占据嵌入式入门市场。

2.2 STC89C52的核心参数

STC89C52作为51单片机的典型衍生型号,其关键技术参数如下:

| 参数项 | 技术规格 | 说明 |

|---|---|---|

| 所属系列 | 51单片机系列 | 兼容8031指令集 |

| 生产厂商 | STC公司 | 专注51架构优化 |

| 数据总线宽度 | 8位 | 单次处理8位二进制数据 |

| 随机存储器(RAM) | 512字节 | 临时存储运算数据(掉电丢失) |

| 程序存储器(ROM) | 8K字节(Flash) | 存储用户程序(掉电保留) |

| 典型工作频率 | 12MHz(开发板常用) | 频率越高,运算周期越短 |

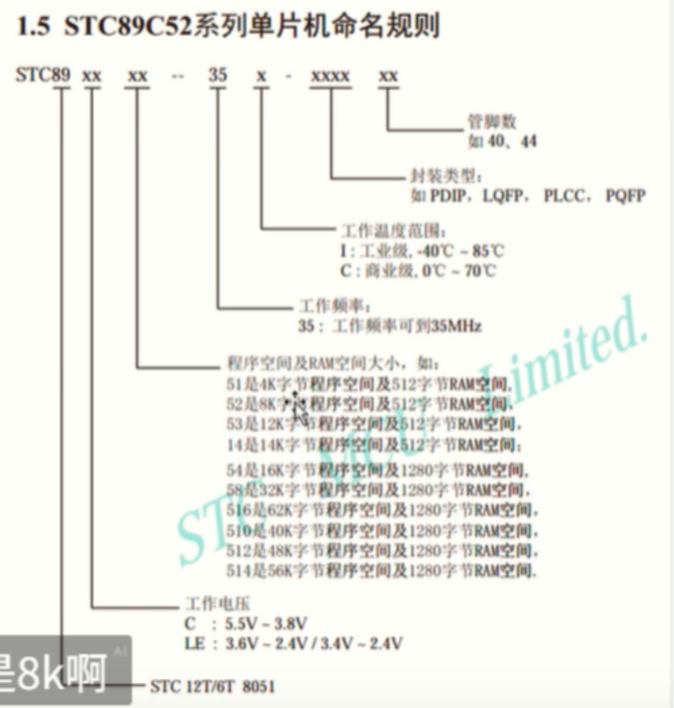

第三章 单片机命名规则解析

以STC89C52 35I-DIP40为例,型号各字段含义如下:

- STC89:基础系列标识,表明基于51单片机架构;

- C52:程序/数据空间定义(8K程序存储 + 512字节RAM);

- 35:支持最高工作频率35MHz;

- I:温度等级(工业级,工作范围-40℃~85℃;商用级标识为

C); - DIP40:封装形式(DIP为双列直插封装,40为管脚数量)。

设计逻辑:型号通过字母与数字组合,精准描述单片机的性能、环境适应性、物理形态,便于选型与应用。

第四章 单片机内部结构与管脚功能

4.1 内部功能模块

STC89C52的内部架构可分解为以下核心模块:

- 中央处理器(CPU):执行指令、运算数据,是系统“控制核心”;

- 程序存储器(Flash/ROM):长期存储用户程序(掉电不丢失);

- 数据存储器(RAM):临时存储运算中间数据(掉电丢失);

- 定时器/计数器:生成时间基准(如LED闪烁周期、脉冲计数);

- 通信接口(UART等):实现与外部设备的数据交互(如程序下载、传感器通信);

- 输入输出端口(I/O口):连接外部传感器、执行器的“硬件接口”。

各模块通过内部总线协同工作,构成完整的“数据处理-控制闭环”。

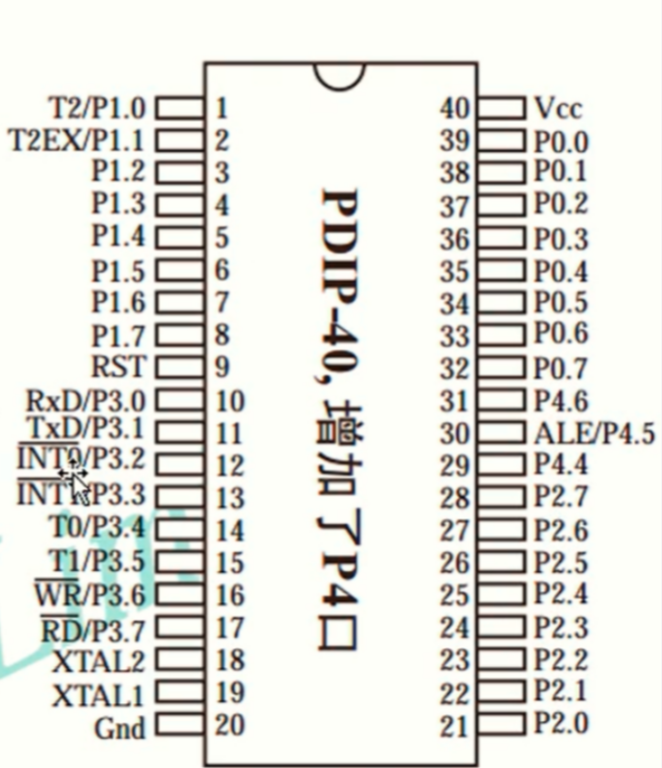

4.2 管脚分类与功能

STC89C52采用40脚DIP封装,关键管脚按功能分类如下:

| 管脚类型 | 典型管脚 | 功能说明 |

|---|---|---|

| 电源类 | Vcc(40脚) |

电源正极输入(通常接+5V) |

Gnd(20脚) |

电源负极(接地) | |

| 时钟类 | XTAL1(19脚) |

晶振输入端,外接时钟晶体/振荡器 |

XTAL2(18脚) |

晶振输出端 | |

| 复位类 | RST(9脚) |

复位信号输入(实现系统重启) |

| 通用I/O口 | P0~P4系列 |

可配置为输入或输出,连接外设(如LED) |

| 通信类 | RXD(10脚) |

串行数据接收端(如程序下载) |

TXD(11脚) |

串行数据发送端 |

关键原则:电源、时钟、复位管脚为系统“基础保障”,需严格按电气规范连接;P0~P4为“功能扩展接口”,需结合程序配置实现外设控制。

第五章 单片机的典型应用领域

单片机凭借高集成度、低成本、强控制能力,广泛渗透于以下场景:

- 智能仪表:电表、温湿度计等设备中,实现数据采集、运算与显示;

- 工业控制:工厂流水线的电机调速、机械手运动控制;

- 智能家居:智能洗衣机的程序控制、智能灯具的状态调节;

- 嵌入式创意项目:无人机飞控系统、智能小车的避障与路径规划。

其核心价值在于赋予设备“自动化感知与控制能力”,推动传统产品向“智能型”升级。

第六章 单片机最小系统设计

6.1 最小系统的组成

“最小系统”指让单片机独立运行程序的最简电路,STC89C52的最小系统需包含:

-

电源电路:

Vcc接+5V(或3.3V),Gnd接地;- 并联滤波电容(如10μF、0.1μF),抑制电源噪声。

-

时钟电路:

XTAL1、XTAL2外接晶振(如12MHz)与匹配电容(如22pF~47pF);- 为CPU提供稳定的时钟基准(决定指令执行速度)。

-

复位电路:

RST通过电阻(如10kΩ)接地,并联电容(如10μF)接Vcc;- 实现“上电自动复位”或“手动复位”,确保系统初始化。

6.2 最小系统的作用

最小系统是单片机“运行的基础前提”——缺失任一模块,均可能导致程序无法加载、系统异常。其设计需严格遵循电气规范(如晶振频率匹配、复位时序要求)。

附录:核心术语速查表

| 术语 | 全称/定义 | 功能类比 |

|---|---|---|

| MCU | 单片机(Micro Controller Unit) | 集成计算机核心功能的芯片 |

| RAM | 随机存储器(Random Access Memory) | 临时存储运算数据(掉电失) |

| ROM | 只读存储器(Read Only Memory) | 长期存储程序(掉电存) |

| I/O口 | 输入输出端口(Input/Output) | 连接外部设备的硬件接口 |

| 晶振 | 晶体振荡器(Crystal Oscillator) | 提供系统时钟基准 |

本教程系统覆盖51单片机(以STC89C52为核心)的基础原理、硬件设计、实践路径。建议学习者结合开发板实验,逐阶段推进知识落地。掌握51体系后,可无缝拓展至更高性能单片机(如STM32)或复杂嵌入式系统开发。

(注:本教程聚焦知识体系构建,具体代码实现需结合开发环境与硬件手册补充实践。)

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号