P1600 [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步解析-树上差分+全局桶

思维难度:cf2300+

实现方案:贡献计算

方法:线段树合并或者树上差分+桶的统计

思路点补充:

按照题目的设定,如果一个观察员 \(j\) 能够观察到某个人经过,说明 \(j\)一定在第 \(i\)个人的路径上。

树上的路径是唯一确定的,由此可以得到两种情况。

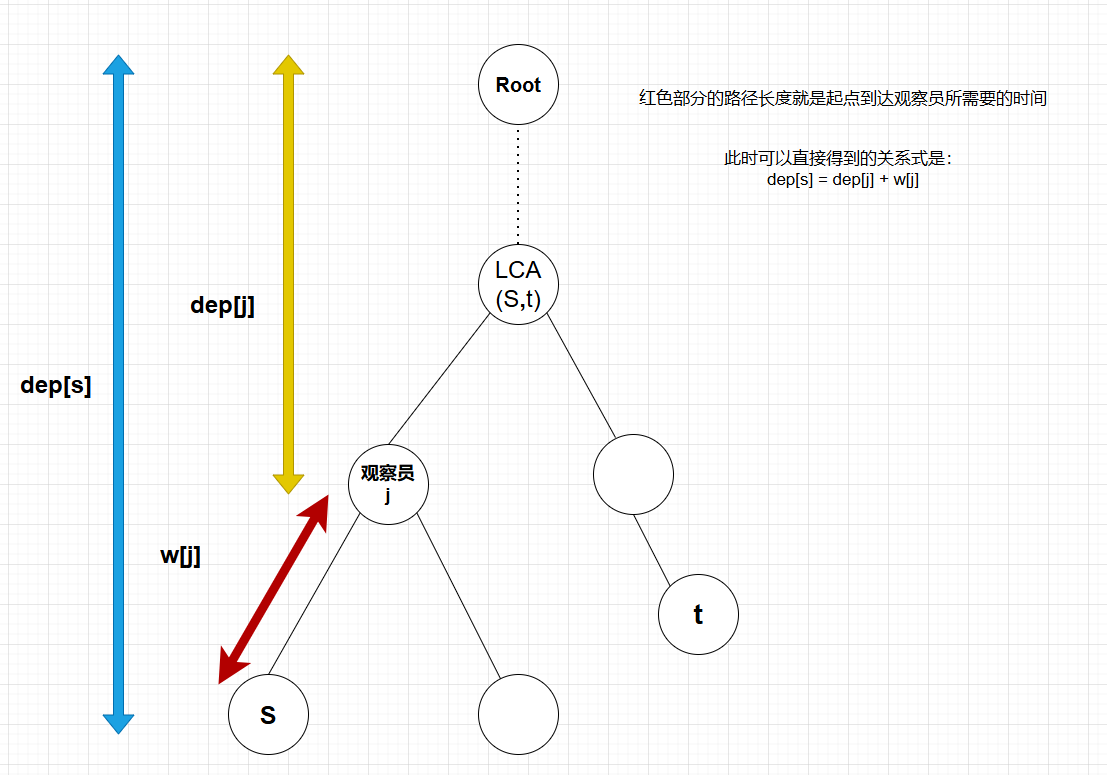

情况一:观察员 \(j\) 此时在 \(s\) 到 \(lca\) 的路径上(包括 \(lca\) )。

此时我们可以直接得到关系式:\(dep_s = dep_j + w_j\)。

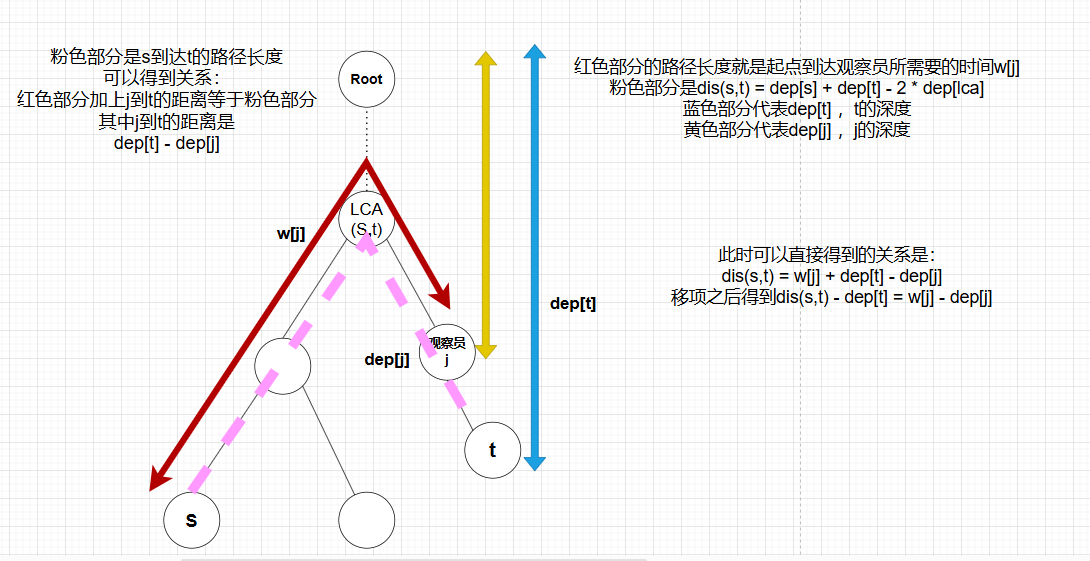

情况二:观察员 \(j\) 此时在 \(t\) 到 \(lca\) 的路径上(不包括 \(lca\) )。

此时我们得到关系式:\(dis(s,t) - dep_t = w_j - dep_j\)。

公式 \(1\) :\(dep_s = dep_j + w_j\)。

公式 \(2\) :\(dis(s,t) - dep_t = w_j - dep_j\)。

观察这两个公式,我们将所有的不同的参数放在两端,此时式子等号左边是 \(s\) 到 \(t\) 的路径上的答案,右边是观察员 \(j\) 的答案。

所以我们看到上述两个公式的左边之后,$ dep_s $ 和 \(dis(s,t) - dep_t\) 都是固定值。

也就是对于观察员 \(j\) ,只要找到其子树上是否找到两个点的路径 \(s\) 到 \(t\) 是否满足公式 \(1\) 和 公式 \(2\) 即可。

但是这样实际求解的效率极低。

不妨反向考虑每条路径对于 所有观察点的影响:

观察下图,我们可以知道需要找到观察员是否对于每条路径满足上述两个公式。

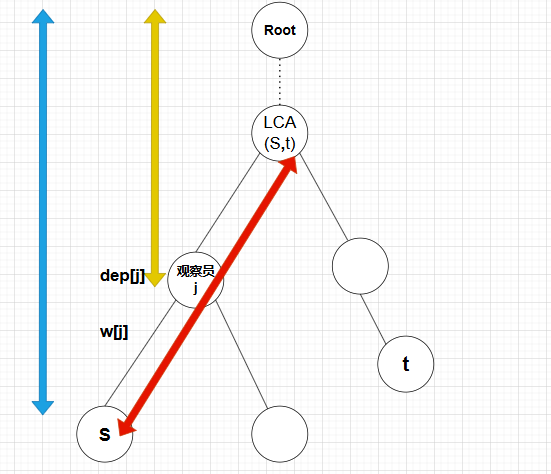

用公式 \(1\) 作为样例,这个公式 \(dep_s = dep_j + w_j\) 存在的有效时间是 \(s\) 到 \(lca\) ,超过这个范围就不生效了。

相当于答案 \(dep_s\) 在 \(s\) 处出现,在 \(lca\) 处消失。

问题可以转换为 在观察员 \(j\) 这个点的子树内,有多少个点满足 \(dep_i\)等于观察员的 \(dep_j + w_j\)。

此时我们只需要将\(s\) 到 \(lca\) 上进行点权都加上 \(dep_s\) ,这样就可以得到正确的影响范围,从而将该问题转换为子树问题。

换句话来说:

公式 \(1\) 的左边 \(dep_s\) 理解为第一类特殊的数字,存在的范围是 \(s\) 到 \(lca\) , 题目统计的是每个观察点子树内有多少个存在的第一类数字。

公式 \(2\) 的右边 \(dis(s,t) - dep_t\) 理解为第二类特殊的数字,存在的范围是 \(s\) 到 \(lca\) 的直接儿子节点,题目统计的是每个观察点子树内有多少个存在的第二类数字。

两类数相加就是答案。

基本思路理清楚了,回归到子树问题本身,如何求解对应阶段的答案,为什么需要将 \(dep_s\) 这个当作第一类数当作增量将 \(s\) 到 \(lca\) 的点权都进行修改。

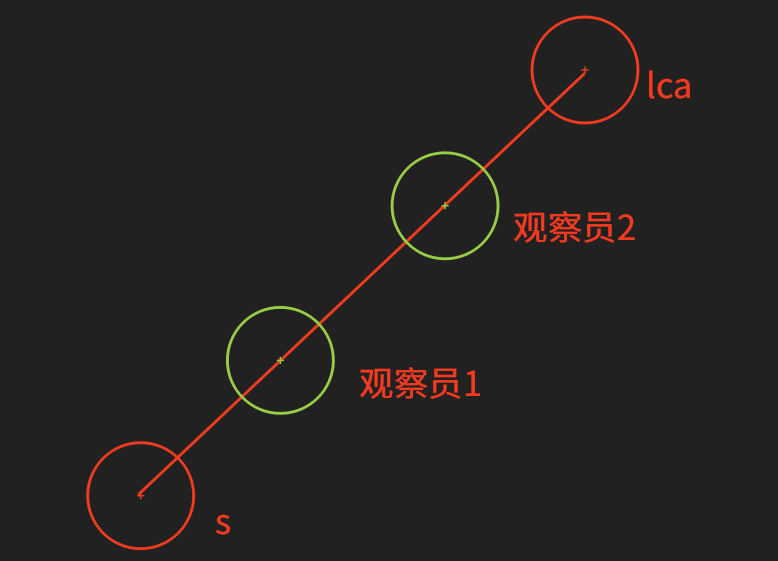

这是因为我们必须将影响的范围全部标记。比如在下图之中,答案对于两个观察员都有影响。

标记的做法这里我们可以利用树上点差分的方式,这里需要大家熟知差分的本质,假设有一个人从 \(s\) 移动到 \(lca\) 需要将 \(dep_s\) 的影响带给途径的所有点。

此时我们可以理解为这个人在 \(s\) 点拿到了 \(dep_s\) ,但是从 \(lca\) 之后点就不属于这个路径范围了,立马对 \(lca\) 的父亲减去 \(dep_s\)。

树上差分不在同一子树内也是同样的理解。

具体实现分析

vector<int> add1[maxn], sub1[maxn]; // 差分记录s 到 lca的影响

vector<int> add2[maxn], sub2[maxn]; // 差分记录lca子节点 到 t的影响

add1[s].push_back(dep[s]);

sub1[fa_lca].push_back(dep[s]); // 差分当前链

add2[t].ush_back(dep[s] - 2 * dep[LCA]);

sub2[LCA].push_back(dep[s] - 2 * dep[LCA]);

// 准确定位差分的每个点 到达该点了,就直接该add的add,该删除的删除

其中s到lca的差分是[s]++,[fa_lca]--

其中lca的子节点到t的差分是sub2[LCA]--,add2[t]++

最后如何统计子树答案?

使用两个全局桶,记录两种方向下,u这个观察点dep[u] + w[u]以及w[u] - dep[u] + n的出现次数

子树内的数值出现次数,直接采用前后的状态之差

比如递归到3的时候,cnt1统计的次数是5次

回溯到3的时候,cnt1变成了10次,说明这个地方出现了5条路径满足答案。

参考代码:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 3e5 + 7;

int n, m, t, dep[maxn], dp[maxn][21];

int w[maxn];

int cnt1[maxn << 1];

int cnt2[maxn << 1];

int ans[maxn];

queue<int> q;

vector<int> add1[maxn], sub1[maxn];

vector<int> add2[maxn], sub2[maxn];

vector<int> G[maxn];

bool vis[maxn];

void add_edge(int u, int v)

{

G[u].push_back(v);

G[v].push_back(u);

return;

}

void dfs(int u, int fa) // u的父节点是fa

{

dp[u][0] = fa; // 边界条件

dep[u] = dep[fa] + 1; // 深度

for (int i = 1; (1 << i) <= dep[u]; i++)

{

dp[u][i] = dp[dp[u][i - 1]][i - 1];

}

for (int i = 0; i < G[u].size(); i++) // 循环u的相邻结点

{

int v = G[u][i];

if (v != fa)

{

dfs(v, u);

}

}

return;

}

int lca(int x, int y) // 约定y的深度更大

{

if (dep[x] > dep[y])

{

swap(x, y);

}

for (int i = 20; i >= 0; i--) // 让y往上跳与x高度一致

{

if (dep[x] <= dep[dp[y][i]])

{

y = dp[y][i]; // y跳

}

}

if (x == y)

{

return x;

}

for (int i = 20; i >= 0; i--) // x、y一起往上跳

{

if (dp[x][i] != dp[y][i])

{

x = dp[x][i];

y = dp[y][i];

}

}

return dp[x][0];

}

void dfs2(int u, int fa)

{

int val1 = cnt1[dep[u] + w[u]];

int val2 = cnt2[w[u] - dep[u] + n]; // 防止负数,加一个n

for (int i = 0; i < G[u].size(); i++)

{

int v = G[u][i];

if (v == fa)

{

continue;

}

dfs2(v, u);

}

for (int i = 0; i < add1[u].size(); i++)

{

cnt1[add1[u][i]]++;

}

for (int i = 0; i < sub1[u].size(); i++)

{

cnt1[sub1[u][i]]--;

}

for (int i = 0; i < add2[u].size(); i++)

{

cnt2[add2[u][i] + n]++;

}

for (int i = 0; i < sub2[u].size(); i++)

{

cnt2[sub2[u][i] + n]--;

}

ans[u] += cnt1[dep[u] + w[u]] - val1 + cnt2[w[u] - dep[u] + n] - val2; // 记录两个点的前后状态之差

return;

}

int main()

{

cin >> n >> m;

for (int i = 1; i < n; i++)

{

int u, v;

cin >> u >> v;

add_edge(u, v);

}

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

cin >> w[i];

}

dfs(1, 0);

for (int i = 1; i <= m; i++)

{

int u, v;

cin >> u >> v;

int LCA = lca(u, v);

int fa_lca = dp[LCA][0];

add1[u].push_back(dep[u]);

sub1[fa_lca].push_back(dep[u]); // 差分当前链

add2[v].push_back(dep[u] - 2 * dep[LCA]);

sub2[LCA].push_back(dep[u] - 2 * dep[LCA]);

}

dfs2(1, 0);

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

cout << ans[i] << ' ';

}

return 0;

}

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号