2021.8.18 NKOJ周赛总结

两个字总结:安详

T1: NKOJ-6179 NP问题

问题描述:

p6pou在平面上画了n个点,并提出了一个问题,称为N-Points问题,简称NP问题。

p6pou首先在建立的平面直角坐标系,并标出了这n个点的坐标。这n个点的坐标都是正整数,任意三个点都不共线。

然后,p6pou选择其中一个点A,画一条y轴的平行线,这条直线称为l。

直线l以A点为旋转中心逆时针旋转,当直线l碰到另外一个点B时,就立刻将B点作为新的旋转中心继续逆时针旋转。

此后,每当直线l碰到除了旋转中心以外的另一个点,都会将这个点作为新的旋转中心继续逆时针旋转。这个过程可以一直进行。

p6pou不太关心旋转的完整过程,只想知道,当l旋转至平行于x轴时直线方程有哪些可能。

输入格式:

第一行输入两个整数n,A,表示平面上共有n个点,一开始l与y轴平行,直线方程是x=A。

第2到第n+1行中,第i+1行两个正整数xi,yi,表示编号为i的点的坐标,保证任意三点不共线。

输出格式:

直线l旋转到与x轴平行时方程是y=B,按从小到大的顺序输出B所有可能的值,每行输出一个数。

数据范围:

对于10%的数据,n=3; 对于10%的数据,n=4; 对于30%的数据,n≤10; 对于50%的数据,n≤50; 对于另外20%的数据,A=min{x1,x2,...,xn}; 对于100%的数据, 3≤n≤200,1≤xi,yi,A≤106,A∈{x1,x2,…,xn} 。

样例输入:

6 2 2 2 2 4 4 1 4 2 3 4 1 3

样例输出:

2 3 4

样例解释:

初始旋转中心可以是第1个点或者第2个点。如果初始旋转中心是第1个点,旋转过程平行于x轴有y=2和y=4两种情况;如果初始旋转中心是第2个点,旋转过程平行于x轴有y=2和y=3两种情况 (详见下图)

一道所谓的签(不)到题。

很毒瘤。先讲讲这道题的来源:ta本来是道数竞题,原题要求证明 “ 一定存在直线 l 使得每一个点都能成为旋转中心 ”,当然证明是数竞的事,这里就不证了,读者自证不难(主要是没听懂)。

一看这道题,肯定首先会想到模拟,但这个实在太复杂了,斜率、atan() 似乎不好做,而且好像会TML。那怎么办呢?

仔细观察上图,可以发现:当直线 l 从一定转移到另一点时,直线 l 两侧点数之差不变。 这就是解题的关键所在。

既然两侧点数之差不变,那我们可以先求出开始直线 l 两侧点数之差,在枚举每一个点,若当前点可以使直线 l 与 y轴 平行,那么直线 l 两侧点数之差于初始时相同。

但要注意线上有两点的情况,线上两点可以选一个做为中心,另一个可以随意加入任意一侧。

Code:

#pragma GCC optimize(2) #pragma GCC optimize(3) #include<bits/stdc++.h> using namespace std; int n,K,P,Del,head,Ans[205]; struct node {int x,y;}A[205]; #define gc (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,65536,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++) char buf[65536],*p1,*p2; inline int read() { char ch;int x(0); while((ch=gc)<48); do x=x*10+ch-48;while((ch=gc)>=48); return x; } int main() { n=read(),K=read(); for(register int i=1;i<=n;++i) { A[i].x=read(),A[i].y=read(); if(A[i].x==K) ++P; else if(A[i].x<K) ++Del; else --Del; } Del=abs(Del); for(register int i=1;i<=n;++i) { int p(0),del(0); for(register int j=1;j<=n;++j) { if(A[j].y==A[i].y) ++p; else if(A[j].y>A[i].y) ++del; else --del; } del=abs(del); if(Del==del||((P==2||p==2)&&abs(Del-del)==1)||(P==2&&p==2&&abs(Del-del)<=2)) Ans[++head]=A[i].y; } sort(Ans+1,Ans+head+1); for(register int i=1;i<=head;++i) if(Ans[i]!=Ans[i-1]) printf("%d\n",Ans[i]); return 0; }

(NP问题都解决了,还坐这干嘛)

T2: NKOJ-8440 多叉树转二叉树

问题描述:

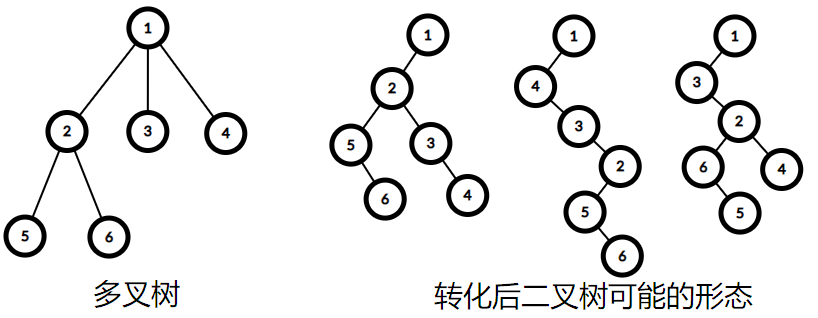

一棵有根树,规定根节点深度为 0 ,其他节点深度等于父亲的深度 +1 。 有一棵多叉树,你需要把它按照“左儿子右兄弟”的规则转化为二叉树。例如下图左边的多叉树,转化后的二叉树可以是右边的几种情况。 设节点 x 转化前后深度分别为 d1[x],d2[x] ,则转化的代价为 ∑x∣∣d1[x]−d2[x]∣∣ 请你分别求出最小代价和最大代价。

输入格式:

第一行一个整数 n 。节点编号 1∼n ,其中 1 号节点是根。 接下来 n 行,每行两个数 xi,yi ,表示多叉树的一条边。

输出格式:

输出两个整数,表示转化的最小代价和最大代价。

数据范围:

对于 20% 的数据, n≤10 ; 对于 30% 的数据, n≤20 ; 对于 40% 的数据, n≤200 ; 对于 60% 的数据, n≤5000 ; 对于 100% 的数据, 1≤n≤500000 。

这才是真正的签到题。

显然,对于一个点 x , ta的子树越大,越往下放,贡献越大。

将儿子按子树大小排序,从小到大DFS即为最大值,从大到小DFS即为最小值。

Code:

#pragma GCC optimize(2) #pragma GCC optimize(3) #include<bits/stdc++.h> using namespace std; int n,Deep[500005],Size[500005],Cnt,Head[500005],Next[1000005],To[1000005]; long long Ans[2]; struct node {int p,Size;}Tmp[500005]; bool cmp1(node a,node b) {return a.Size<b.Size;} bool cmp2(node a,node b) {return a.Size>b.Size;} #define gc (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,65536,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++) char buf[65536],*p1,*p2; inline int read() { char ch;int x(0); while((ch=gc)<48); do x=x*10+ch-48;while((ch=gc)>=48); return x; } inline void ADD(int x,int y) {Next[++Cnt]=Head[x],Head[x]=Cnt,To[Cnt]=y;} inline void DFS1(int x,int fa) { Deep[x]=Deep[fa]+1,Size[x]=1; for(register int i=Head[x],j;i;i=Next[i]) { j=To[i];if(j==fa) continue; DFS1(j,x),Size[x]+=Size[j]; } } inline void DFS2(int x,int fa,int deep) { int head(0); for(register int i=Head[x],j;i;i=Next[i]) { j=To[i];if(j==fa) continue; Tmp[++head].p=j,Tmp[head].Size=Size[j]; } sort(Tmp+1,Tmp+head+1,cmp1);int Temp[head+5]; for(register int i=1;i<=head;++i) Temp[i]=Tmp[i].p; for(register int i=1,j;i<=head;++i) j=Temp[i],Ans[1]+=abs(Deep[j]-deep-i),DFS2(j,x,deep+i); } inline void DFS3(int x,int fa,int deep) { int head(0); for(register int i=Head[x],j;i;i=Next[i]) { j=To[i];if(j==fa) continue; Tmp[++head].p=j,Tmp[head].Size=Size[j]; } sort(Tmp+1,Tmp+head+1,cmp2);int Temp[head+5]; for(register int i=1;i<=head;++i) Temp[i]=Tmp[i].p; for(register int i=1,j;i<=head;++i) j=Temp[i],Ans[0]+=abs(Deep[j]-deep-i),DFS3(j,x,deep+i); } int main() { n=read(),Deep[0]=-1; for(register int i=1,x,y;i<n;++i) x=read(),y=read(),ADD(x,y),ADD(y,x); DFS1(1,0),DFS2(1,0,0),DFS3(1,0,0),printf("%lld %lld",Ans[0],Ans[1]); return 0; }

T3:NKOJ-8441 最长公共子序列

问题描述:

对一棵有根树执行一次DFS,可以得到一个前序遍历和一个后序遍历,设它们的最长公共子序列长度和方案数分别是 f,g 。

DFS时可以任意调整子树顺序,不同顺序的DFS会得到不同的前序和后序遍历。

设最长公共子序列长度的最大值是 F ,方案总数是 G 。

即 F=max所有DFS顺序(f) , G=∑所有DFS顺序(g) 。 给你一棵无根树,请你求出将每个节点 u 被设为根时的 Fu,Gu 。

Gu 可能很大所以 mod998,244,353 。

输入格式:

第一行一个整数 n 。树上节点编号 1∼n 。 接下来 n−1 行,每行两个整数 xi,yi 表示树上一条边。

输出格式:

输出 n 行,每行两个整数,即 Fu 和 Gumod998,244,353 。

数据范围:

对于 20% 的数据, n≤10 ; 对于 30% 的数据, n≤100 ; 对于 40% 的数据, n≤5000 ; 对于另外 30% 的数据, n≤500000 ,保证节点 2∼n 的度数都 ≤2 ; 对于 100% 的数据, n≤500000 。

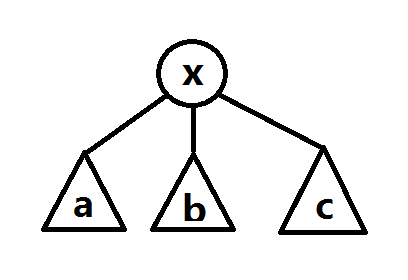

对于以 x 为根的树(如下图,其中 a , b , c 代表以其为根的子树)

ta的前序遍历是: x , a , b , c ;后序遍历是: a , b , c , x 。

我们可以得出结论:一棵有根树的最长公共子序列长度为其叶子节点个数。

那么,F 就解决了,只需要求出叶子节点个数,再记一下它是不是叶子。

然后来讨论 G :

对于上图,不难发现:对于一个红圈而言,任选一个点并不会影响答案,将它命名为“叶链”,即从叶子开始,到第一个度数为3的点之前为止;

对一个非叶链上的点 a ,其答案为:∏(In [ x ] - 1 ) ! ∏ ( Size [ y ] ) * In [ a ] (其中,x为非叶链上点,y为叶链上点,In [ ] 为度数,Size [ ] 为叶链大小);

对一个叶链上的点 a ,其答案为:∏(In [ x ] - 1 ) ! ∏ ( Size [ y ] ) * Len [ a ] / Size [ a ] * In [ a ] (其中,x为非叶链上点,y为叶链上点,In [ ] 为度数,Len [ ] 为点到叶子距离,Size [ ] 为叶链大小);

由于前面有大量重复项,可以把 ∏(In [ x ] - 1 ) ! ∏ ( Size [ y ] ) 提出来计算。

但要注意,n == 1 和 图为一条链 的情况要特判一下

Code:

#pragma GCC optimize(2) #pragma GCC optimize(3) #include<bits/stdc++.h> #define mod 998244353 using namespace std; bool flag; int n,In[500005],Cnt,Head[500005],Next[1000005],To[1000005],Len[500005],Size[500005],Ans1[500005]; long long Fac[500005],Com(1),Ans2[500005]; #define gc (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,65536,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++) char buf[65536],*p1,*p2; inline int read() { char ch;int x(0); while((ch=gc)<48); do x=x*10+ch-48;while((ch=gc)>=48); return x; } inline void ADD(int x,int y) {Next[++Cnt]=Head[x],Head[x]=Cnt,To[Cnt]=y;} inline void Inv(int x) {Fac[0]=1;for(register int i=1;i<=x;++i) Fac[i]=Fac[i-1]*i%mod;} inline void DFST(int x,int fa) { Ans1[x]=Ans1[fa]+1; for(register int i=Head[x],j;i;i=Next[i]) { j=To[i];if(j==fa) continue; DFST(j,x); } } inline void DFS1(int x,int fa) { Len[x]=Len[fa]+1,Size[x]=Size[fa]+1; for(register int i=Head[x],j;i;i=Next[i]) { j=To[i];if(j==fa||In[j]>2) continue; DFS1(j,x),Size[x]=Size[j]; } } inline long long Mon(long long x) { int RET(1),b(998244351); while(b>0) { if(b%2==1) RET=(RET*x)%mod; b>>=1,x=(x*x)%mod; } return RET; } int main() { n=read(); if(n==1) {printf("1 1");return 0;} for(register int i=1,x,y;i<n;++i) { x=read(),y=read(),ADD(x,y),ADD(y,x),++In[x],++In[y]; if(In[x]>2||In[y]>2) flag=1; } if(!flag) { for(register int i=1;i<=n;++i) if(In[i]==1) {DFST(i,0);break;} for(register int i=1;i<=n;++i) if(In[i]==1) printf("1 %d\n",n); else printf("2 %lld\n",2LL*(Ans1[i]-1)%mod*(n-Ans1[i])%mod); return 0; } Inv(n); for(register int i=1;i<=n;++i) if(In[i]==1) DFS1(i,0),++Ans1[0],--Ans1[i],Com=Com*Size[i]%mod; else Com=Com*Fac[In[i]-1]%mod; for(register int i=1;i<=n;++i) if(!Len[i]) Ans2[i]=Com*In[i]%mod; else if(Len[i]!=1) Ans2[i]=Com*(Len[i]-1)%mod*Mon(Size[i])%mod*2%mod; else Ans2[i]=Com*Mon(Size[i])%mod; for(register int i=1;i<=n;++i) printf("%d %lld\n",Ans1[0]+Ans1[i],Ans2[i]); return 0; }

T4:NKOJ-8442 最小生成树

问题描述:

三维空间中给定 n 个点,在任意两点之间连一条边的代价为它们的曼哈顿距离,求最小生成树。

输入格式:

第一行一个整数 n 。

接下来 n 行,每行三个整数 xi,yi,zi ,表示一个点的坐标。

输出格式:

一个整数,表示最小生成树的所有边的代价之和。

数据范围:

对于 20% 的数据, n≤5000 ; 对于另外 30% 的数据, n≤50000 , zi=0 ; 对于另外 30% 的数据, n≤50000 ,保证坐标在 [−108,108] 范围内均匀随机; 对于 100% 的数据, 1≤n≤50000 ,坐标范围 [−108,108] 。

(待更,预计更新时间:Eons)

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号