### 浅谈新能源汽车的BMS开发

新能源汽车的电池管理系统即Battery management system,一般简称BMS。目前BMS的叫法已经很普及了,提到BMS第一反应也是电池管理系统。

一、BMS介绍

新能源汽车PACK系统占电动车整车成本的30%左右 ;而BMS作为PACK系统的管理单元,对电池的安全、寿命、性能等至关重要。

目前市场上参与BMS开发的企业主要有三类:

主机厂:电动车发展的早期,主机厂基本都是把BMS作为外购件,但是大部分成熟的主机厂逐渐认识到BMS的战略意义,都会通过兼并购、战略合作等方式进入PACK+BMS产业。国内如BUD、北汽、吉利等车企均有专门的研发团队进行BMS的研发 。

动力电池企业:目前国内第一梯队动力电池企业。代表企业有CATL、万向、国轩等。

BMS企业:几年前市场上BMS企业仍占据主要位置。但随着上面两个势力的强势介入,BMS企业的生存空间在不断被挤压。但作为专业的第三方BMS企业,技术积累有天然的优势。国内有亿能电子、均胜电子等。

不论是主机厂还是供应商,都会把BMS研发能力作为必选项抓在手里,并力图取得长足的发展。但是,综合来看,国内的BMS产品技术参差不齐,而且大部分不能满足Autosar和功能安全的要求。

目前国标对于BMS的定义为“由电池电子部件和电池控制单元组成的电子装置”,其中有两个概念需要界定清楚,首先是“电池电子部件”,这个电池电子部件很多人会以为是电池的什么部件,其实不然。它的准确含义是“采集电池单体(集成)或电池模块(集成)的与电和热相关的数据,并将这些数据提供给电池控制单元的电子装置”,即通常意义上的从控。其次是”电池控制单元“,它的定义是“控制或管理电池系统电或热性能,并可以与车辆上的其他控制单元进行信息交互的电子控制部件”,即通常意义上的主控。

通过对其定义的解释,我们可以通俗的理解为BMS由主控和从控组成。主控负责控制以及与其他控制单元的信息交互,从控则负责数据采集。

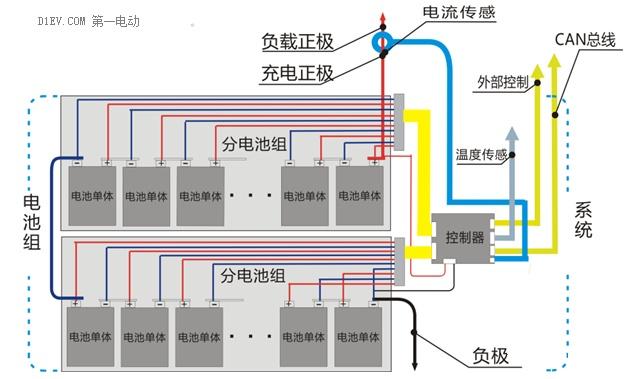

根据BMS的架构,可以简单分成集中式和分布式,如下图所示为集中式架构。

集中式架构具有成本低,但线束较多,性能可能受影响,且通道数量有限的特点。一般常见于容量低、总压低、电池系统体积小的场景中。

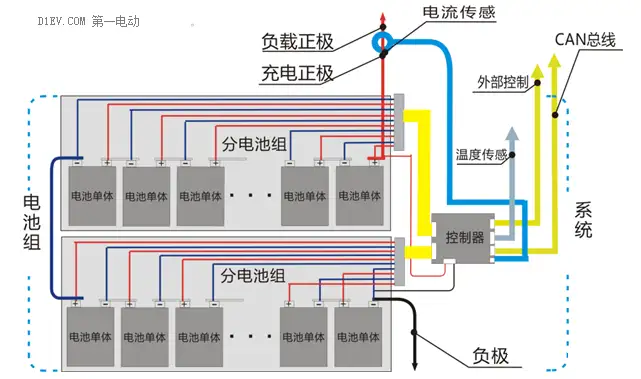

如下图所示为分布式架构,具有成本高,但性能稳定,可灵活扩展的特点。随着乘用车动力电池系统不断向高容量、高总压、大体积的方面发展,在插电式混动、纯电动车型上主要还是采用分布式架构的BMS。

二、BMS开发

电池包BMS的开发主要有以下内容:

- 状态参数的测量

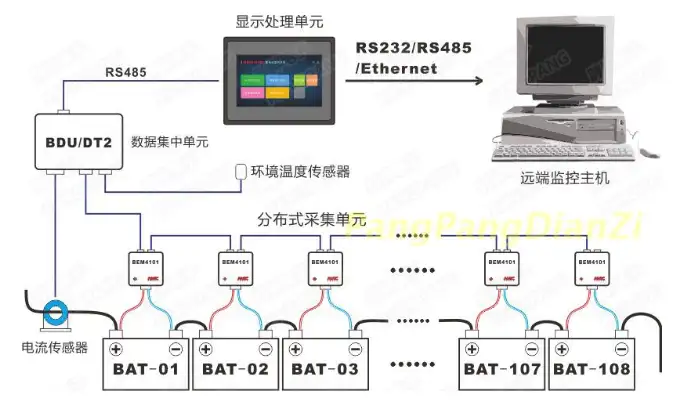

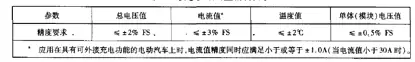

BMS应能检测电池电和热相关的数据,至少应包括电池单体或者电池模块的电压、电池组回路电流和电池包内部温度等参数。且所检测状态参数的测量精度要求如下表所示

表1 状态参数测量精度要求

- 电池状态的估算

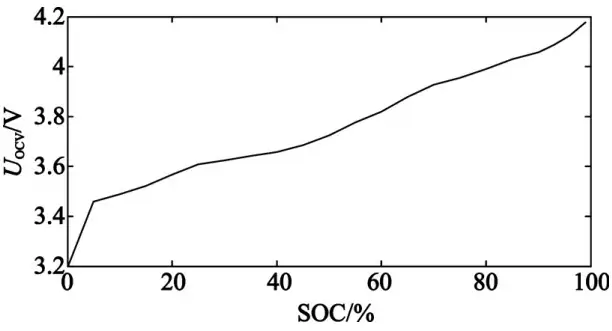

应能对动力电池的荷电状态(SOC)、最大充放电电流(或者功率)等状态参数进行实时估算。这其中SOC的关键是最为基本也是最为关键的参数之一。对于SOC通常可以等效理解为电池的电量,反馈在仪表电池就是电池电量的百分比。业内一般采用改进后的安时积分算法,辅以开路电压修正,如公式所示

其中:

SOC0:表示初始SOC

CN:表示电池当前额定容量

I:表示电池电流

t:表示时间

另外,如下图所示为SOC与开路电压对应关系示意图:

除此以外SOP(State Of Power 电池包功率)、SOH(State Of Health 电池健康程度)等等参数都是重要的状态参数,对于电池的管理来说,这些参数的估算决定着电池的性能输出表现。

- 故障诊断

电池管理系统应能对电池系统进行故障诊断,并可以根据具体故障内容进行相应的故障处理,如故障码上报、实时警示和故障保护等。

- 车内部信息交互

电池管理系统应有与车辆的其他控制器基于总线通信方式的信息交互功能。

- 车外部信息交互

电池管理系统应用在具有可外接充电功能的电动汽车上时,应能通过与车载充电机或者非车载充电机的实时通信或者其他信号交互方式实现对充电过程的控制和管理。

当前大部分的主机厂和其他阵营的BMS设计,核心算法都是基于OCV和电流积分的基本策略,但是,这种办法存在一些问题,如对采集精度依赖高、累计误差大、动态性能差等;所以,一些技术的引入是各方都在努力的方向,其中基于电芯RC模型的卡尔曼滤波是目前比较热的。

三、未来方向

目前开发平台化的BMS成为主流趋势,尤其是BCU从电池包的高压环境剥离出来的方案,为VCU及MCU与BMS的集成提供了平台,可大大降低硬件成本、验证、集成等成本,可靠性也会大大提升。除此以外,随着域控的发展,单纯的BMS以及VCU(Vehicle Control Unit整车控制器)将会被域控制器所替代。

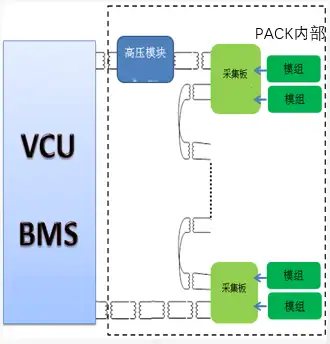

如下图所示为某BMS&VUC共平台架构:

其具有以下特点:

- BMS(核心功能)和VCU集成在一块控制器上;

- PACK内部只包含采集板和高压模块(集成了高压管理和绝缘监测);

- 这种架构有助于BMS的平台化开发,降低了切换PACK供应商的成本,也有助于主机厂核心技术保密。

随着域控制器的发展,针对BMS的域控技术发展将成为未来主流。因此,作为主机厂提前积累开发平台化的BMS经验及自主开发能力,为未来与主流趋势的接轨,提高产品竞争力极具必要性。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号