第十五讲:怎么理解内存中的Buffer和Cache?

引言:上一节,我们梳理了 Linux 内存管理的基本原理,并学会了用 free 和 top 等工具,来查看系统和进程的内存使用情况。

内存和 CPU 的关系非常紧密,而内存管理本身也是很复杂的机制,所以感觉知识很硬核、很难啃,都是正常的。但还是那句话,初学时不用非得理解所有内容,继续往后学,多理解相关的概念并配合一定的实践之后,再回头复习往往会容易不少。当然,基本功不容放弃

在今天的内容开始之前,我们先来回顾一下系统的内存使用情况,比如下面这个 free 输出界面:

显然,这个界面包含了物理内存 Mem 和交换分区 Swap 的具体使用情况,比如总内存、已用内存、缓存、可用内存等。其中缓存是 Buffer 和 Cache 两部分的总和 。

这里的大部分指标都比较容易理解,但 Buffer 和 Cache 可能不太好区分。从字面上来说,Buffer 是缓冲区,而 Cache 是缓存,两者都是数据在内存中的临时存储。那么,你知道这两种“临时存储”有什么区别吗?

注:今天内容接下来的部分,Buffer 和 Cache 我会都用英文来表示,避免跟文中的“缓存”一词混淆。而文中的“缓存”,则通指内存中的临时存储。

二:free 数据的来源

在我正式讲解两个概念前,你可以先想想,你有没有什么途径来进一步了解它们?除了中文翻译直接得到概念,别忘了,Buffer 和 Cache 还是我们用 free 获得的指标。

还记得我之前讲过的,碰到看不明白的指标时该怎么办吗?

估计你想起来了,不懂就去查手册。用 man 命令查询 free 的文档,就可以找到对应指标的详细说明。比如,我们执行 man free ,就可以看到下面这个界面。

从 free 的手册中,你可以看到 buffer 和 cache 的说明。

(1):Buffers 是内核缓冲区用到的内存,对应的是 /proc/meminfo 中的 Buffers 值。

(2):Cache 是内核页缓存和 Slab 用到的内存,对应的是 /proc/meminfo 中的 Cached 与 SReclaimable 之和。

这里的说明告诉我们,这些数值都来自 /proc/meminfo,但更具体的 Buffers、Cached 和 SReclaimable 的含义,还是没有说清楚。

要弄明白它们到底是什么,我估计你第一反应就是去百度或者 Google 一下。虽然大部分情况下,网络搜索能给出一个答案。但是,且不说筛选信息花费的时间精力,对你来说,这个答案的准确性也是很难保证的。

要注意,网上的结论可能是对的,但是很可能跟你的环境并不匹配。最简单来说,同一个指标的具体含义,就可能因为内核版本、性能工具版本的不同而有挺大差别。这也是为什么,我总在专栏中强调通用思路和方法,而不是让你死记结论。对于案例实践来说,机器环境就是我们的最大限制。

那么,有没有更简单、更准确的方法,来查询它们的含义呢?

三:proc 文件系统

我在前面 CPU 性能模块就曾经提到过,/proc 是 Linux 内核提供的一种特殊文件系统,是用户跟内核交互的接口。比方说,用户可以从 /proc 中查询内核的运行状态和配置选项,查询进程的运行状态、统计数据等,当然,你也可以通过 /proc 来修改内核的配置。

proc 文件系统同时也是很多性能工具的最终数据来源。比如我们刚才看到的 free ,就是通过读取 /proc/meminfo ,得到内存的使用情况。

继续说回 /proc/meminfo,既然 Buffers、Cached、SReclaimable 这几个指标不容易理解,那我们还得继续查 proc 文件系统,获取它们的详细定义。

执行 man proc ,你就可以得到 proc 文件系统的详细文档。

注意这个文档比较长,你最好搜索一下(比如搜索 meminfo),以便更快定位到内存部分。

(1):Buffers 是对原始磁盘块的临时存储,也就是用来缓存磁盘的数据,通常不会特别大(20MB 左右)。这样,内核就可以把分散的写集中起来,统一优化磁盘的写入,比如可以把多次小的写合并成单次大的写等等。

(2):Cached 是从磁盘读取文件的页缓存,也就是用来缓存从文件读取的数据。这样,下次访问这些文件数据时,就可以直接从内存中快速获取,而不需要再次访问缓慢的磁盘。

(3):SReclaimable 是 Slab 的一部分。Slab 包括两部分,其中的可回收部分,用 SReclaimable 记录;而不可回收部分,用 SUnreclaim 记录。

好了,我们终于找到了这三个指标的详细定义。到这里,你是不是长舒一口气,满意地想着,总算弄明白 Buffer 和 Cache 了。不过,知道这个定义就真的理解了吗?这里我给你提了两个问题,你先想想能不能回答出来。

(1):好了,我们终于找到了这三个指标的详细定义。到这里,你是不是长舒一口气,满意地想着,总算弄明白 Buffer 和 Cache 了。不过,知道这个定义就真的理解了吗?这里我给你提了两个问题,你先想想能不能回答出来。

(2):第二个问题,文档中提到,Cache 是对从文件读取数据的缓存,那么它是不是也会缓存写文件的数据呢?

为了解答这两个问题,接下来,我将用几个案例来展示, Buffer 和 Cache 在不同场景下的使用情况。

要安装 sysstat ,是因为我们要用到 vmstat ,来观察 Buffer 和 Cache 的变化情况。虽然从 /proc/meminfo 里也可以读到相同的结果,但毕竟还是 vmstat 的结果更加直观。

另外,这几个案例使用了 dd 来模拟磁盘和文件的 I/O,所以我们也需要观测 I/O 的变化情况。

上面的工具安装完成后,你可以打开两个终端,连接到 Ubuntu 机器上。

准备环节的最后一步,为了减少缓存的影响,记得在第一个终端中,运行下面的命令来清理系统缓存:

# 清理文件页、目录项、Inodes等各种缓存

$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

这里的 /proc/sys/vm/drop_caches ,就是通过 proc 文件系统修改内核行为的一个示例,写入 3 表示清理文件页、目录项、Inodes 等各种缓存。这几种缓存的区别你暂时不用管,后面我们都会讲到。

场景 1:磁盘和文件写案例

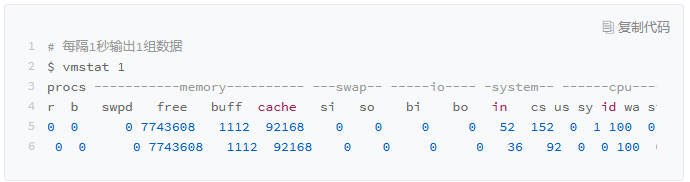

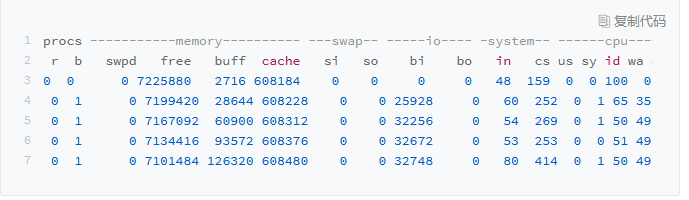

我们先来模拟第一个场景。首先,在第一个终端,运行下面这个 vmstat 命令:

输出界面里, 内存部分的 buff 和 cache ,以及 io 部分的 bi 和 bo 就是我们要关注的重点。

(1):buff 和 cache 就是我们前面看到的 Buffers 和 Cache,单位是 KB

(2):bi 和 bo 则分别表示块设备读取和写入的大小,单位为块 / 秒。因为 Linux 中块的大小是 1KB,所以这个单位也就等价于 KB/s。

正常情况下,空闲系统中,你应该看到的是,这几个值在多次结果中一直保持不变

接下来,到第二个终端执行 dd 命令,通过读取随机设备,生成一个 500MB 大小的文件:

$ dd if=/dev/urandom of=/tmp/file bs=1M count=500

然后再回到第一个终端,观察 Buffer 和 Cache 的变化情况

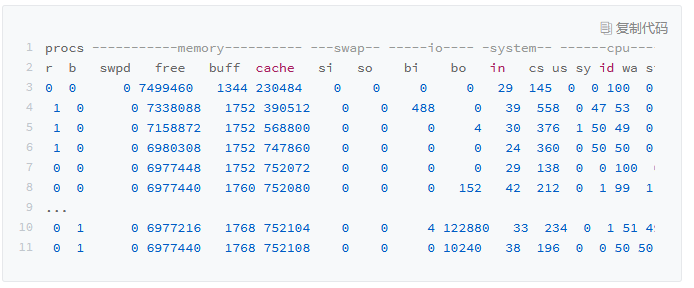

通过观察 vmstat 的输出,我们发现,在 dd 命令运行时, Cache 在不停地增长,而 Buffer 基本保持不变。

再进一步观察 I/O 的情况,你会看到,

(1):在 Cache 刚开始增长时,块设备 I/O 很少,bi 只出现了一次 488 KB/s,bo 则只有一次 4KB。而过一段时间后,才会出现大量的块设备写,比如 bo 变成了 122880。

(2):当 dd 命令结束后,Cache 不再增长,但块设备写还会持续一段时间,并且,多次 I/O 写的结果加起来,才是 dd 要写的 500M 的数据。

把这个结果,跟我们刚刚了解到的 Cache 的定义做个对比,你可能会有点晕乎。为什么前面文档上说 Cache 是文件读的页缓存,怎么现在写文件也有它的份?

这个疑问,我们暂且先记下来,接着再来看另一个磁盘写的案例。两个案例结束后,我们再统一进行分析。

不过,对于接下来的案例,我必须强调一点:

下面的命令对环境要求很高,需要你的系统配置多块磁盘,并且磁盘分区 /dev/sdb1 还要处于未使用状态。如果你只有一块磁盘,千万不要尝试,否则将会对你的磁盘分区造成损坏。

如果你的系统符合标准,就可以继续在第二个终端中,运行下面的命令。清理缓存后,向磁盘分区 /dev/sdb1 写入 2GB 的随机数据:

# 首先清理缓存

$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

# 然后运行dd命令向磁盘分区/dev/sdb1写入2G数据

$ dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb1 bs=1M count=2048

然后,再回到终端一,观察内存和 I/O 的变化情况:

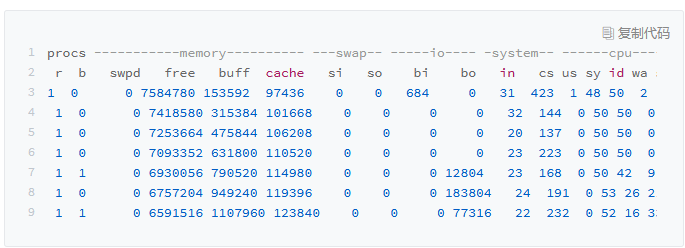

从这里你会看到,虽然同是写数据,写磁盘跟写文件的现象还是不同的。写磁盘时(也就是 bo 大于 0 时),Buffer 和 Cache 都在增长,但显然 Buffer 的增长快得多。

这说明,写磁盘用到了大量的 Buffer,这跟我们在文档中查到的定义是一样的。

对比两个案例,我们发现,写文件时会用到 Cache 缓存数据,而写磁盘则会用到 Buffer 来缓存数据。所以,回到刚刚的问题,虽然文档上只提到,Cache 是文件读的缓存,但实际上,Cache 也会缓存写文件时的数据。

场景 2:磁盘和文件读案例

了解了磁盘和文件写的情况,我们再反过来想,磁盘和文件读的时候,又是怎样的呢?

我们回到第二个终端,运行下面的命令。清理缓存后,从文件 /tmp/file 中,读取数据写入空设备:

# 首先清理缓存

$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

# 运行dd命令读取文件数据

$ dd if=/tmp/file of=/dev/null

然后,再回到终端一,观察内存和 I/O 的变化情况:

观察 vmstat 的输出,你会发现读取文件时(也就是 bi 大于 0 时),Buffer 保持不变,而 Cache 则在不停增长。这跟我们查到的定义“Cache 是对文件读的页缓存”是一致的。

那么,磁盘读又是什么情况呢?我们再运行第二个案例来看看。

首先,回到第二个终端,运行下面的命令。清理缓存后,从磁盘分区 /dev/sda1 中读取数据,写入空设备:

# 首先清理缓存

$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

# 运行dd命令读取文件

$ dd if=/dev/sda1 of=/dev/null bs=1M count=1024

然后,再回到终端一,观察内存和 I/O 的变化情况:

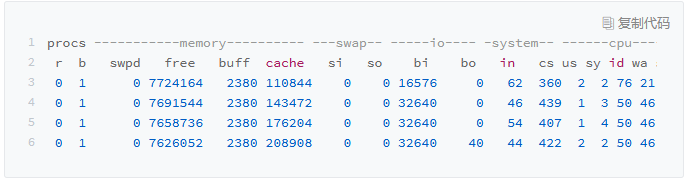

观察 vmstat 的输出,你会发现读磁盘时(也就是 bi 大于 0 时),Buffer 和 Cache 都在增长,但显然 Buffer 的增长快很多。这说明读磁盘时,数据缓存到了 Buffer 中。

当然,我想,经过上一个场景中两个案例的分析,你自己也可以对比得出这个结论:读文件时数据会缓存到 Cache 中,而读磁盘时数据会缓存到 Buffer 中。

到这里你应该发现了,虽然文档提供了对 Buffer 和 Cache 的说明,但是仍不能覆盖到所有的细节。比如说,今天我们了解到的这两点:

(1):Buffer 既可以用作“将要写入磁盘数据的缓存”,也可以用作“从磁盘读取数据的缓存”。

(2):Cache 既可以用作“从文件读取数据的页缓存”,也可以用作“写文件的页缓存”。

这样,我们就回答了案例开始前的两个问题。

简单来说,Buffer 是对磁盘数据的缓存,而 Cache 是文件数据的缓存,它们既会用在读请求中,也会用在写请求中。

小结

从写的角度来说,不仅可以优化磁盘和文件的写入,对应用程序也有好处,应用程序可以在数据真正落盘前,就返回去做其他工作。

(1):从写的角度来说,不仅可以优化磁盘和文件的写入,对应用程序也有好处,应用程序可以在数据真正落盘前,就返回去做其他工作。

(2):从读的角度来说,既可以加速读取那些需要频繁访问的数据,也降低了频繁 I/O 对磁盘的压力。

除了探索的内容本身,这个探索过程对你应该也有所启发。在排查性能问题时,由于各种资源的性能指标太多,我们不可能记住所有指标的详细含义。那么,准确高效的手段——查文档,就非常重要了。

你一定要养成查文档的习惯,并学会解读这些性能指标的详细含义。此外,proc 文件系统也是我们的好帮手。它为我们呈现了系统内部的运行状态,同时也是很多性能工具的数据来源,是辅助排查性能问题的好方法。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号