Redis内存模型

redis内存模型:

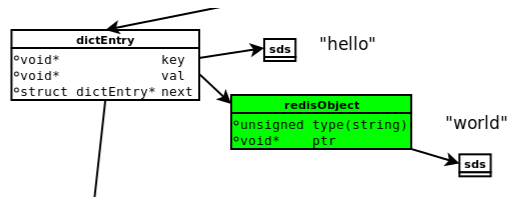

set hello world

redis作为非关系型数据库,以键值对的方式存储数据,一个键值对就是一个dictEntry,dictEntry存储了指向key和value的指针,next指向下一个dictEntry。

redisObject是用来存储value的,type用来表示value的类型,ptr用来指向对象所在的地址,value实际的还是通过sds的结构来存储的。

key("hello")并不是以一个字符串的形式存储,而是存储在SDS结构里面。

SDS结构:下面这个例子给的只是存字符串,列表,hash都是不一样的。

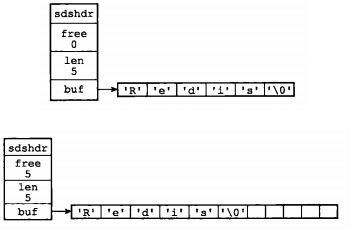

struct sdshdr { int len; int free; char buf[]; };

其中,buf表示字节数组,用来存储字符串;len表示buf已使用的长度,free表示buf未使用的长度。下面是两个例子。

Redis用jemalloc来分配内存,jemalloc作为Redis的默认内存分配器,在减小内存碎片方面做的相对比较好。jemalloc在64位系统中,将内存空间划分为小、大、巨大三个范围;每个范围内又划分了许多小的内存块单位;当Redis存储数据时,会选择大小最合适的内存块进行存储。

关于内存碎片的问题:

通过Info memory来查看内存的一些情况:

used_memory:Redis分配器分配的内存总量(单位是字节),包括使用的虚拟内存(即swap);Redis分配器后面会介绍。used_memory_human只是显示更友好。

used_memory_rss:Redis进程占据操作系统的内存(单位是字节),与top及ps命令看到的值是一致的;除了分配器分配的内存之外,used_memory_rss还包括进程运行本身需要的内存、内存碎片等,但是不包括虚拟内存

mem_fragmentation_ratio:内存碎片比率,该值是used_memory_rss / used_memory的比值。

内存碎片率作为评价内存碎片的一个指标:

如果内存碎片率过高(jemalloc在1.03左右比较正常),说明内存碎片多,内存浪费严重;这时便可以考虑重启redis服务,在内存中对数据进行重排,减少内存碎片。

如果内存碎片率小于1,说明redis内存不足,部分数据使用了虚拟内存(即swap);由于虚拟内存的存取速度比物理内存差很多(2-3个数量级),此时redis的访问速度可能会变得很慢。因此必须设法增大物理内存(可以增加服务器节点数量,或提高单机内存),或减少redis中的数据。

要减少redis中的数据,除了选用合适的数据类型、利用共享对象等,还有一点是要设置合理的数据回收策略(maxmemory-policy),当内存达到一定量后,根据不同的优先级对内存进行回收。

redis内部hash的实现:

内部编码:

内层的哈希使用的内部编码可以是压缩列表(ziplist)和哈希表(hashtable)两种;Redis的外层的哈希则只使用了hashtable。

压缩列表前面已介绍。与哈希表相比,压缩列表用于元素个数少、元素长度小的场景;其优势在于集中存储,节省空间;同时,虽然对于元素的操作复杂度也由O(1)变为了O(n),但由于哈希中元素数量较少,因此操作的时间并没有明显劣势。

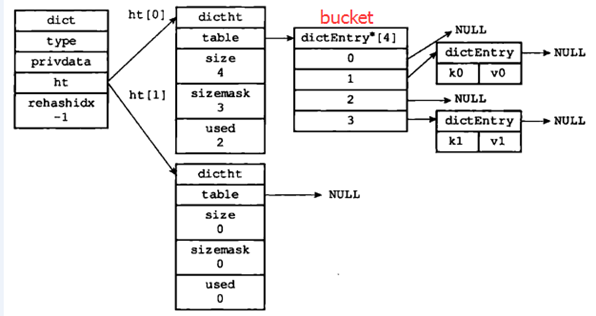

一个hashtable由1个dict结构、2个dictht结构、1个dictEntry指针数组(称为bucket)和多个dictEntry结构组成。

dictEntry用于保留键值对:

typedef struct dictEntry{ void *key; union{ void *val; uint64_tu64; int64_ts64; }v; struct dictEntry *next;//用来解决hash冲突,在64位系统中,一个dictEntry对象占24字节(key/val/next各占8字节)。 }dictEntry;

bucket

bucket是一个数组,数组的每个元素都是指向dictEntry结构的指针。redis中bucket数组的大小计算规则如下:大于dictEntry的、最小的2^n;例如,如果有1000个dictEntry,那么bucket大小为1024;如果有1500个dictEntry,则bucket大小为2048。

dictht结构

typedef struct dictht{ dictEntry **table;//指向buckect unsigned long size;//记录hash表的大小,即buckect的大小 unsigned long sizemask;//总是为size-1,即键在table中存的位置 unsigned long used;//已使用的dictEntry数量

}dictht;

dict

一般来说,通过使用dictht和dictEntry结构,便可以实现普通哈希表的功能;但是Redis的实现中,在dictht结构的上层,还有一个dict结构。下面说明dict结构的定义及作用。

typedef struct dict{ dictType *type; void *privdata; dictht ht[2]; int trehashidx; } dict;

其中,type属性和privdata属性是为了适应不同类型的键值对,用于创建多态字典。

ht属性和trehashidx属性则用于rehash,即当哈希表需要扩展或收缩时使用。ht是一个包含两个项的数组,每项都指向一个dictht结构,这也是Redis的哈希会有1个dict、2个dictht结构的原因。通常情况下,所有的数据都是存在放dict的ht[0]中,ht[1]只在rehash的时候使用。dict进行rehash操作的时候,将ht[0]中的所有数据rehash到ht[1]中。然后将ht[1]赋值给ht[0],并清空ht[1]。(rehash过程)

因此,Redis中的哈希之所以在dictht和dictEntry结构之外还有一个dict结构,一方面是为了适应不同类型的键值对,另一方面是为了rehash。

redis里面的hash表扩容:

渐进式rehash小结

在redis中,扩展或收缩哈希表需要将 ht[0] 里面的所有键值对 rehash 到 ht[1] 里面, 但是, 这个 rehash 动作并不是一次性、集中式地完成的, 而是分多次、渐进式地完成的。为了避免 rehash 对服务器性能造成影响, 服务器不是一次性将 ht[0] 里面的所有键值对全部 rehash 到 ht[1] , 而是分多次、渐进式地将 ht[0] 里面的键值对慢慢地 rehash 到 ht[1] 。

以下是哈希表渐进式 rehash 的详细步骤:

(1)为 ht[1] 分配空间, 让字典同时持有 ht[0] 和 ht[1] 两个哈希表。

(2)在字典中维持一个索引计数器变量 rehashidx , 并将它的值设置为 0 , 表示 rehash 工作正式开始。

(3)在 rehash 进行期间, 每次对字典执行添加、删除、查找或者更新操作时, 程序除了执行指定的操作以外, 还会顺带将 ht[0] 哈希表在 rehashidx 索引上的所有键值对 rehash 到 ht[1] , 当 rehash 工作完成之后, 程序将 rehashidx 属性的值增一。

(4)随着字典操作的不断执行, 最终在某个时间点上, ht[0] 的所有键值对都会被 rehash 至 ht[1] , 这时程序将 rehashidx 属性的值设为 -1 , 表示 rehash 操作已完成。

渐进式 rehash 的好处在于它采取分而治之的方式, 将 rehash 键值对所需的计算工作均滩到对字典的每个添加、删除、查找和更新操作上, 从而避免了集中式 rehash 而带来的庞大计算量。

渐进式 rehash 执行期间的哈希表操作

因为在进行渐进式 rehash 的过程中, 字典会同时使用 ht[0] 和 ht[1] 两个哈希表, 所以在渐进式 rehash 进行期间, 字典的删除(delete)、查找(find)、更新(update)等操作会在两个哈希表上进行: 比如说, 要在字典里面查找一个键的话, 程序会先在 ht[0] 里面进行查找, 如果没找到的话, 就会继续到 ht[1] 里面进行查找, 诸如此类。

另外, 在渐进式 rehash 执行期间, 新添加到字典的键值对一律会被保存到 ht[1] 里面, 而 ht[0] 则不再进行任何添加操作: 这一措施保证了 ht[0] 包含的键值对数量会只减不增, 并随着 rehash 操作的执行而最终变成空表。

渐进式rehash带来的问题

渐进式rehash避免了redis阻塞,可以说非常完美,但是由于在rehash时,需要分配一个新的hash表,在rehash期间,同时有两个hash表在使用,会使得redis内存使用量瞬间突增,在Redis 满容状态下由于Rehash会导致大量Key驱逐。内存因为rehash增长后使用量超过了节点的maxmemory,且该集群未开启自动扩容,但开启了驱逐策略,所以导致节点淘汰了大量数据。具体的源码分析和实验现象参考:美团针对Redis Rehash机制的探索和实践

zSorted有序集合

关于Zsorted底层采用跳表来实现的:

skiplist与平衡树、哈希表的比较

- skiplist和各种平衡树(如AVL、红黑树等)的元素是有序排列的,而哈希表不是有序的。因此,在哈希表上只能做单个key的查找,不适宜做范围查找。所谓范围查找,指的是查找那些大小在指定的两个值之间的所有节点。

- 在做范围查找的时候,平衡树比skiplist操作要复杂。在平衡树上,我们找到指定范围的小值之后,还需要以中序遍历的顺序继续寻找其它不超过大值的节点。如果不对平衡树进行一定的改造,这里的中序遍历并不容易实现。而在skiplist上进行范围查找就非常简单,只需要在找到小值之后,对第1层链表进行若干步的遍历就可以实现。

- 平衡树的插入和删除操作可能引发子树的调整,逻辑复杂,而skiplist的插入和删除只需要修改相邻节点的指针,操作简单又快速。

- 从内存占用上来说,skiplist比平衡树更灵活一些。一般来说,平衡树每个节点包含2个指针(分别指向左右子树),而skiplist每个节点包含的指针数目平均为1/(1-p),具体取决于参数p的大小。如果像Redis里的实现一样,取p=1/4,那么平均每个节点包含1.33个指针,比平衡树更有优势。

- 查找单个key,skiplist和平衡树的时间复杂度都为O(log n),大体相当;而哈希表在保持较低的哈希值冲突概率的前提下,查找时间复杂度接近O(1),性能更高一些。所以我们平常使用的各种Map或dictionary结构,大都是基于哈希表实现的。

- 从算法实现难度上来比较,skiplist比平衡树要简单得多。

-

红黑树、AVL树这样的平衡二叉树,它们是通过左右旋的方式保持左右子树的大小平衡」,而跳表是通过「随机函数」来维护前面提到的“平衡性”

当往跳表中插入数据的时候,可以选择同时将这个数据插入到部分索引层中。如何选择加入哪些索引层,就是随机函数要干的事情

通过一个随机函数,来决定将这个结点插入到哪几级索引中,比如随机函数生成了值K,那就将这个结点添加到「第一级到第K级」这K级索引中

Redis sorted set的内部使用HashMap和跳跃表(SkipList)来保证数据的存储和有序,HashMap里放的是成员到score的映射,而跳跃表里存放的是所有的成员,排序依据是HashMap里存的score,使用跳跃表的结构可以获得比较高的查找效率,并且在实现上比较简单。

本文来自博客园,作者:LeeJuly,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/peterleee/p/10743006.html

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号