1-2-2 幸福路径

1、今日导读

昨天,我们对积极心理学有了一个基础的概念,了解到因为性格与认知的不同,面对同样的世界,我们会获得不同的体验。积极乐观的人看到了幸福,消极悲观的人则陷入了苦闷。那么,有没有方法让我们变得积极乐观,从而获得更多幸福的感觉呢?今天,我们继续探索。

2、对悲观喊停

昨天我们说了,虽然基因遗传决定了我们50%的性格,但这并不意味着我们50%的性格是负面的、悲观的。

虽然原始人类确实面临很多自然的压力,但从进化角度看,人类的天性中乐观成分远高于悲观情绪。

这话怎么讲呢?我们可以想象一下远古时代的祖先,他们住在洞穴里,每天操心是否有足够的食物,还要提防野兽的攻击。如果他们是一个悲观的人,估计早就活不下去了。

俗话说,一朝被蛇咬,十年怕井绳。悲观的人总是对未来充满恐惧,这种恐惧也就限制了他的行动力,比如被野兽攻击一次,就再也不敢走出洞穴了;或者听说另一座山里有怪兽,就再也不敢走出这个山头。最后,在自然的选择中,他就会因为什么也不敢干,被饿死了,被吓死了,被淘汰了。

而乐观的人,看待事物的方式更积极,总会想出各种办法来解决问题。这部分人,就活下来了。所以,到了今天,我们的人类留下的大部分人,都是具有乐观思维的。绝大多数人的记忆中,总是充满美好的事物,会选择性地忘记不快的经历。 因为,在一方面,我们有积极幻想的能力。什么是积极幻想?就是觉得自己与众不同。比如,我们喜欢高估自己,即使我们没有明星那么靓丽,但还是觉得自己比身边人要漂亮;即使我们并不是运动健将,但我们还是觉得自己非常有运动天赋。

我们非常有自信,觉得自己非常受欢迎,可以战胜任何困难。我们对配偶和子女也会高看一眼,觉得自己的配偶,自己的孩子比别人的更棒。你看,这都是人类的积极本能的天性。

另一方面,我们还有一种防御机制,来屏蔽掉负面信息。比如,我们会使用自我欺骗,会有选择的去记忆,容忍自己的不足,甚至否认和压抑那些确实发生了的不好的事情和情绪。

比如,办砸了一件事情,大多数人立刻想到去找其他人,或者其他方面的问题,而不从自己身上找问题。再比如,我们会原谅自己的错误和缺陷,并主动去适应它们。身体发福,就穿宽松的衣服;嗓音不好,就尽量不参加K歌活动。

反过来看,悲观的人总是喜欢低估自己,遇到问题总是觉得是自己的问题,而且不断埋怨自己。比如,觉得自己发展得不够好,是因为自己的能力太差;演讲搞砸了,是因为自己的口才太差,因此陷入一次又一次的懊恼之中。

正如昨天所讲的,认知不同,对同一件事的解释不同,造成了两种结果,积极幻想的人更积极,而悲观的人则更消极。这是一个怪圈。如何打破这个怪圈呢?

很简单,就是顺应我们内心的积极幻想,加强我们的防御机制,努力让自己对一件事的解释变得更加积极。

比如,要有意识地去阻止悲观解释。当我们开始埋怨自己时,分析一下,究竟这件事,是不是真的只是我一个人的错,是不是每次都是这样,是不是永远都会这样。如果不全是,那就找出其他原因,让自己更客观地看待。

还有,遇到悲观情绪的时候,立刻对自己喊“停”,或者再拧自己一把,用皮筋弹自己一下,或者在纸上写大大的“停”字,提醒自己不要用悲观的思想去解释,立即把注意力转移到找乐观理由上面。

另外还有一个特别好的方法,就是让自己充满希望。

古代一个将军经常打败仗,再输下去就会被皇帝斩首。下面的谋臣出了主意,让将军在给皇帝的信中,将“屡战屡败”这四个字,改为“屡败屡战”。屡战屡败,传递的是一种毫无希望的沮丧,而屡败屡战,则让人看到了继续战斗的勇气和希望。同样的字,顺序颠倒,就会产生不同的结果。这背后就是希望的力量。

希望,是让我们保持乐观情绪的法宝。很多人昏昏沉沉的,没有目标,没有理想,这样的日子长了,就会对生命毫无感觉,也就会变得消极。

给自己设置目标,给家庭设置目标,给团队设置目标,给孩子设置目标,找到实现的方法与道路,去努力,去奋斗,去帮助家庭、团队、孩子实现目标,这个过程中会洋溢着希望与幸福。

3、找到自己的性格优势

刚才讲到,人类通过进化,留存下来的绝大部分人,都是拥有积极情绪与心态的人。心理学家通过研究,将这些积极情绪与心态划分成了很多类型,用来给不同的人打标签。

比如,将人类分为情绪稳定性、外倾性、经验开放性、宜人性、有责任心这五类。情绪稳定性的人冷静、自信;外倾性的人开朗、充满激情;经验开放性的人,有好奇心与想象力,兴趣广泛;宜人性的人宽容热心有同情心;有责任心的人周密有条理。

随着心理学的发展,又出现了VIA优势和美德分类体系。也就是每个人都有他的性格优势,成为被其他人称赞的美德。

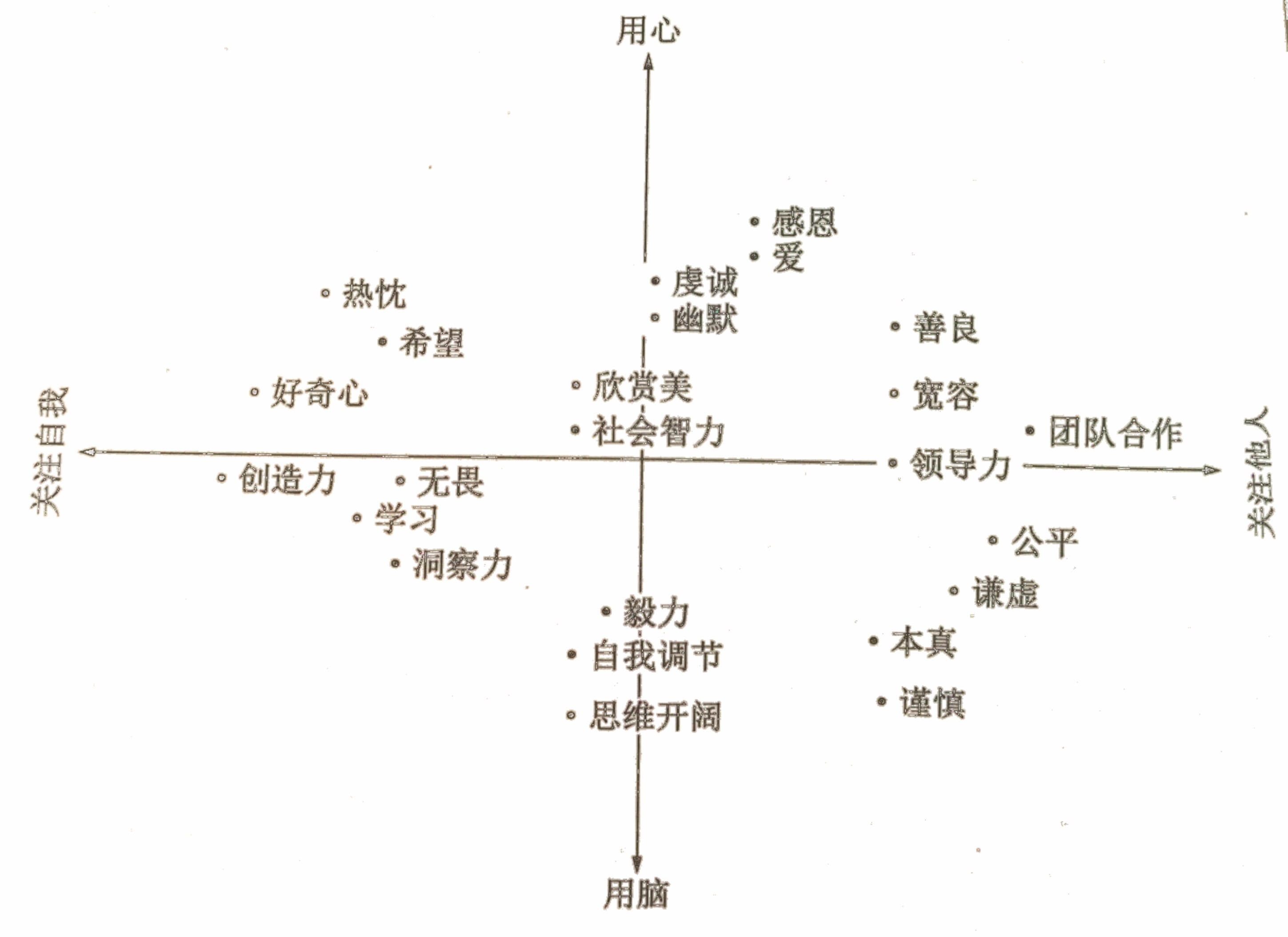

优势分布图

比如,我们有创造力、好奇心、洞察力,热爱学习,拥有开阔的思维,我们就是智慧的人;我们率真、无畏、毅力、热忱,就是拥有勇气的人;我们善良、有爱与同理心,就会成为一个仁慈的人;我们公平、富有领导力,能带领团队合作,就会成为充满正义感的人;我们宽容、稳重、谨慎、自我调节,就能成为一个自律的人;我们善于欣赏他人,感恩,充满希望,幽默而又虔诚,这让我们变得超然。

这里面提到的每一个点,都有可能是我们的性格优势。在文稿中,我们有一个优势的分布图,大家可以参阅,对照一下自己,看看自己的优势在哪里。

我们可以把自己的优势列出来,然后根据不同的优势,做与优势相匹配的事情,去强化这种优势。在强化优势的同时,也就规避了消极与劣势,这样可以给我们带来更多的幸福感。

比如,你如果是一个好奇心很强的人,那就经常走一些从来没走过的路,去发现那些让你感到新奇的事情,这样你会在每一次探索中幸福感爆棚。

如果你热爱学习,那么每天给自己安排1小时的学习时间,读书、听书、听课、写作,你其实拥有了每天至少1小时的幸福时光。

如果你很有毅力,那就列一个清单,坚持去完成它。

如果你是一个爱心满满的人,那就去做公益活动,在每一次帮助中,你会感觉到满满的幸福。

如果你很有领导力,但还不在领导岗位,那完全可以先组织组织家庭或者朋友聚会,这样你的能力会被释放,你就会感到很幸福。

找到并听从内心的声音,做最符合自己性格的事情,幸福会不期而至。

4、提高自尊与效能

接下来,让我们再深入一些,认识一下自我。

西方现代哲学的奠基人笛卡尔曾经对着镜子说,“我思故我在”。意思是,当我真正能从外面的视角来观察自己的时候,我才真正有了生命的意义。

心理学家把自我,分成了客体的自我和主体的自我。比如英语中的me就是客体的自我,而I则指的是主体自我。举个例子,客体的自我,是指作为感知对象的自我,也就是我在镜子中看到我。而主体的自我,则是作为感知者的我,也就能够看到镜中人的那个我。

听到这里,是不是有点懵?那我们再举个例子:比如一个朋友问我,你觉得你游泳水平怎么样?如果我很自信的话,我会说我是教练级别的。朋友就会把游泳教练的专业度和我的形象结合起来,脑中勾勒了我游泳的样子。这个从我嘴里说出来的人,就是一个客体的自我。而说这话的时候,我是作为主体自我存在的。

这下大家肯定理解了。那么客体自我和主体自我,和幸福有什么关系呢?别急,关系可大了。

就像上面所讲的,如果主体自我对客体自我的评价很高的话,我们就会形成高自尊,也就是我们会非常有自信,相信自己完全有能力掌控自己。同时,我们会形成高自我效能感,也就是对自己的能力非常认可,对做好一些有挑战的工作非常有信心。

而当我们遇到自己没法掌控的事情时,我们的主体自我,会张开积极的防御系统,通过幽默、亲和、有利于他人的方式来化解掉问题,继而让我们继续相信自己的能力。

你看,这一套机制,对于幸福的意义是不是非常重要。

相反的是,如果我们的客体自我,没有高自尊和高自我效能感,也就是我们自己本身就认为自身能力不足,那就糟糕了,我们会变得非常不自信,在自我防御时,会出现压抑、自闭等趋势。

所以,培养高自尊和高自我效能,对于拥有积极心理而言,非常重要。

那怎样才能培养高自尊和高自我效能呢?

首先要从娃娃抓起。也就是婴幼儿时期,就要有意识地去培养。比如,父母要为孩子设置比较高,但完全可以达到的目标,再引导并鼓励孩子去做到,这样反复训练就能让孩子产生高自尊。再比如,在制定家庭旅行计划的时候,让孩子参与进来,这种尊重孩子的做法,也会让孩子产生高自尊。

那有朋友说,很可惜,我没有这么好的童年教育,现在已经长大了,还有什么办法提升高自尊么?

当然有,高自尊与自我效能是可以自我培养的。

在意识上,我们要相信自己可以胜任,比如遇到任何问题与挑战,我们要在内心默念:我可以搞定,并通过这种方法来激励自己;如果遇到挫折,要把挫折的原因归结于:是我不够努力,这次的方法有问题等这种可以在下一次调整的因素,而不是归结到我能力不行这种没法调整的因素上。如此一来,会让我们更积极地面对接下来的挑战。

在行动上,我们要设置能够达到的目标,用一次次的小成功,来提升自尊。比如,在工作中去做出一些突破,让自己赢得一些挑战,哪怕是像这个月没有迟到这种最初级的任务,都能提高我们的自尊。如果我们是因为经济条件不好而自卑,那么就想办法改变这种局面,赚到更多钱,来提升自尊。

5、打造沉浸式的体验

除了做积极的自我,找到并发挥性格优势,提高自尊与自我效能外,还有一种方法能让我们感到幸福,就是进入一种沉浸的体验状态。

什么意思呢?记得小时候我们都很喜欢玩电子游戏,尤其是超级玛丽、快打旋风这些,有时候一玩就是一下午,连吃饭都顾不上。大家想必也有这种类似的体验,在打游戏的时候、购物的时候、旅行的时候,看电影的时候,都会感到很开心,时间过得好快。这种体验,在心理学中叫做沉浸。就像把自己完全泡在浴缸里那种感觉。

为什么沉浸会让我们感到快乐和幸福呢?一来,是我们能够在这个过程中,忘记其他事物和烦恼;二来,是我们能在其中获得激励、完成挑战,实现自己心中的愿望。比如女生喜欢玩的连连看,当我们能打通一关又一关时,我们会发自内心的自豪和满足。

除了打游戏,在运动、学习、工作、爱情等各个方面,我们都可以体会到这种沉浸式的幸福。当然,这里需要说明的是,达到沉浸式幸福有三个必要条件:第一,这件事必须是发自我们内心的,自己想去做的事,喜欢做的事,而不是别人强迫我们去做的事。

比如,领导在下班后又给我们布置了一个工作,尽管这个工作可能是我们擅长也喜欢去做的,但因为不是我们自己想在这个时间段去做的,我们也会感到非常不爽,不愿意沉浸下去,最终草草了事。

第二,这件事对我们来说,得有一定的挑战,因为挑战的难度太容易,就会感到没啥意思;但也不能太高,否则我们迟迟搞不定,就会失去信心,甚至感到焦虑,幸福感就会消失。比如,我们喜欢读书,但一开始就直接阅读一本像今天我们所讲的《积极心理学》这样的大部头心理学著作,难度会非常大,我们在这个枯燥的过程中,会逐渐丧失兴趣。所以,解读就是为了让大家能够潜移默化地接受这些知识,把阅读的难度降低一些,我们就不至于因为台阶太高,而迈不开步子。

第三,这个事本身就是目的。这话怎么讲?举个例子,练习瑜伽的时候,如果我们的目的,是去考瑜伽专业资格证书,那么这个过程中,我们可能会感到焦虑、紧张与不安。但是,如果我们的目标就是锻炼身体,舒展身心,那么在练习的过程中,我们就会更专注地去体验一些东西。这两种感觉带来的幸福感是不一样的。我们把目标设置成事件之外的结果,那么当拿到证书时,我们才松了口气,感到瞬间的快乐。而目标就是事件本身的时候,我们会一直感觉快乐。

你看看,这里面的学问有多大。拿教育孩子来讲,我们带孩子练习钢琴,如果目标是成为朗朗那样的钢琴家,那孩子就惨了,在他成朗朗前,都不会感到舒服,他很难体会到钢琴之美。而一开始给他设置体验类的目标,就是你去感受钢琴的旋律,去感受它不一样的地方,这样的目标,会引导孩子更快地融入进去,喜欢上钢琴,最后还真有可能成为大师。

总之,先培养兴趣,发自真心地喜欢,再在能力基础上,去不断挑战,在挑战过程中感受忘我的专注,并不断获得成功的反馈,这个美妙的循环,就能给我们沉浸的体验,幸福的体验。

6、知识要点

以上,就是我们今天要讲的主要内容,现在我们一起来总结一下。

今天,我们学习了四种获得幸福感的心灵模式,第一,是通过积极幻想与屏蔽负面自我评价,做积极的自我;第二,是找到并发挥自己的性格优势;第三,是提高自尊与自我效能;最后是进入一种沉浸的状态。这四件法宝,尽快用起来吧!明天,我们就来看看如何在对外关系中,让自己始终保持积极的正能量。

关键词:积极、优势、自尊、沉浸

思考与讨论:找到一件自己喜欢又擅长的事情,制定一个计划,每天沉浸十五分钟来做。做完后写出自己的体验,分享给大家。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号