第4章 AI项目管理新范式:从交付功能到交付价值

本章简介

前文系统剖析了传统项目管理范式在AI场景下的局限性。面对这些系统性挑战,简单的“修补”已无济于事,我们必须进行管理范式的“重构”。本章正式提出AI项目管理的新范式,其核心是从“交付预设功能”转向“交付可衡量的业务价值”。这一根本性转变要求我们融合科学探索的不确定性与工程交付的确定性,并构建深度协作的团队结构。本章将阐述这一范式的三大支柱、实施框架及其对组织文化的深远影响,为项目经理提供一套在不确定性中导航、引领团队实现价值创造的行动指南。

4.1 引言:范式重构的必要性——从“管理任务”到“引导价值流”

第3章的结论明确指出,AI项目的困境源于范式的不匹配。当我们将旨在“消除不确定性”的控制范式,应用于本质是“探索不确定性”的AI项目时,必然会引发流程僵化、团队挫败和价值迷失。

新范式的目标,不是更精细地管理任务,而是设计并优化一个持续的价值流动系统。在这个系统中,项目经理的角色从“计划的守护者”转变为“价值流的架构师和团队协作的催化剂”。这不仅是方法的调整,更是管理哲学、成功标准和核心职责的根本性升级。

4.2 新范式三大支柱

4.2.1 支柱一:价值导向——从“输出”到“成果”

核心理念

项目的成功不应由“是否按需求文档交付了功能”来判定,而应由“是否在真实业务环境中,可持续地创造了可衡量的商业价值”来定义。这要求我们将关注点从输出(模型、API)转向成果(业务指标改善、成本节约、效率提升)。

实践转变与关键管理工具

-

从需求文档到价值假说:

-

使用 “价值假说卡片” 作为项目启动和迭代规划的核心工具。

-

模板: “我们相信,为 [特定用户] 在 [特定场景] 下提供 [AI能力/功能],将通过 [核心机制],达成 [可衡量的业务成果]。我们将通过 [验证方法] 来检验此假说。”

-

示例: “我们相信,为‘高价值客户’在‘浏览商品详情页时’提供‘基于实时行为的个性化推荐’,将通过‘提升商品曝光相关性’,达成‘详情页到购买页的转化率提升5%’。我们将通过‘为期两周的A/B测试’来检验此假说。”

-

-

从功能验收标准到价值门禁:

-

在项目关键里程碑(如MVP发布),设立以业务价值达成为准绳的“价值门禁”。只有当前阶段的验证数据表明价值假说成立或显示出明确潜力时,项目才获准进入下一阶段或获得进一步投资。

-

-

从项目上线到价值验证与迭代:

-

项目计划必须包含上线后的持续价值监控与验证阶段,将生产环境的业务数据反馈作为下一轮迭代的核心输入。

-

案例实践

某电商将"开发推荐引擎"目标,重构为"验证行为序列特征能否提升新用户7日留存率3%",成功避免了团队陷入"模型精度竞赛"的技术陷阱,确保项目始终聚焦于业务价值。

4.2.2 支柱二:融合思维——科学探索与工程严谨性的统一

核心理念

AI项目兼具科学探索(假设驱动、实验验证、拥抱不确定性)与工程交付(可靠、可扩展、可维护、追求确定性)的双重属性。成功的AI项目管理在于将这两种看似矛盾的思维模式有机融合,并在项目不同阶段灵活运用。

实践转变与关键管理工具

-

科学侧的探索性与工程侧的严谨性融合:

科学侧挑战(探索性) 工程侧对策(严谨性) 管理工具与实践 实验不可复现,结论难验证 实验跟踪与环境固化 引入ML实验管理平台(如MLflow),记录代码、数据、参数和结果。 模型停留在Notebook,无法交付 代码重构与CI/CD 建立模型重构标准,将Notebook代码模块化、产品化,并集成到持续集成/持续部署流水线。 评估主观模糊,质量难保证 自动化测试与质量门禁 建立自动化测试套件,包括数据验证、模型性能测试、公平性检查等。 上线后模型失控、性能衰减 MLOps闭环运维 构建监控 → 告警 → 自动触发再训练的MLOps闭环,确保模型持续稳定。 -

管理启示:

-

项目经理需确保团队在探索初期有足够的自由度进行快速试错,同时在方案确定后,严格执行工程化标准,为价值的持续、可靠交付奠定基础。

-

技术债务(包括数据债、模型债、代码债)的管理必须前置和显性化,防止其侵蚀项目的长期价值。

-

警示:“90%的AI项目失败,不是因为算法不行,而是因为工程化缺失。”

-

4.2.3 支柱三:协同结构——构建跨职能的价值流团队

核心理念

AI项目的复杂性要求端到端的责任共担。必须打破传统的职能孤岛,组建稳定的、具备完整能力的跨职能核心团队,从项目伊始就共同对最终的业务成果负责。

实践转变与关键管理工具

-

从序列化交接棒到并行化协作网:

-

传统模式: 业务提需求 → 数据科学建模 → 工程部署 → 运维监控。

-

新范式模式: 跨职能团队(业务代表、数据科学家、ML工程师、数据工程师等) 从Day 1共同参与问题定义、技术选型、实验评审和上线决策。

-

-

关键协作机制:

-

联合工作坊: 在项目关键节点(如启动、中期评审)举行,确保所有角色对目标、进展和挑战有一致的理解。

-

共享待办事项与可视化工作流: 使用统一的看板管理从数据准备到模型上线的所有任务,使工作流透明化。

-

定期联合评审会: 不仅评审技术指标,更重点评审业务价值假设的验证进展,共同决策下一步方向。

-

明确的RACI矩阵: 明确在模型开发、部署、运维等各环节中,各角色的职责(负责、批准、咨询、知悉),减少协作摩擦。

-

协作关键原则

-

建立共同语言:统一对“准确率”、“价值”等关键概念的理解

-

目标对齐:确保个人与团队目标均与项目的商业价值目标保持一致

-

心理安全:建立允许失败和学习的文化,鼓励团队暴露问题

4.3 新范式全景图:价值驱动的AI项目管理框架

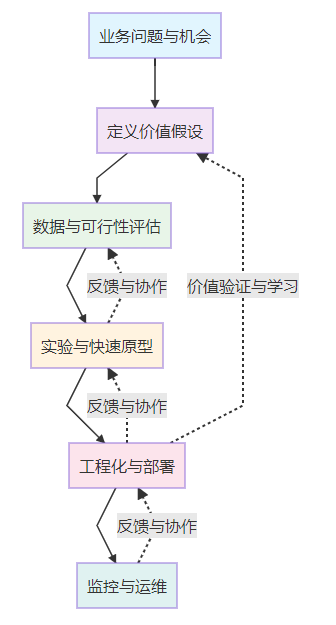

为整合三大支柱,我们提出以下价值驱动的AI项目管理框架。该框架是一个闭环系统,强调学习与迭代:

框架详解与管理活动:

-

定义价值假说:

-

管理活动: 主持联合工作坊,引导团队形成并细化“价值假说卡片”;识别关键干系人并就成功标准达成共识。

-

输出: 经团队和干系人认可的价值假说、初步成功度量指标。

-

-

数据与可行性评估:

-

管理活动: 协调数据工程师、合规专员评估数据可及性与质量;管理此阶段的时间盒与预算。

-

输出: 数据可行性报告、修订后的项目风险登记册。

-

-

实验与快速原型:

-

管理活动: 管理实验 backlog;组织实验评审会,基于数据决定“继续/转向/终止”;保护团队免受不必要的干扰。

-

输出: 经过验证的技术可行性结论、基准模型/原型。

-

-

工程化与部署:

-

管理活动: 协调ML工程师与DevOps团队,确保MLOps流水线就绪;管理从原型到生产环境的发布计划。

-

输出: 生产就绪的模型服务、自动化部署流水线。

-

-

监控与运维:

-

管理活动: 确保监控告警机制有效运行;组织定期的价值回顾会议,分析业务影响。

-

输出: 模型性能与业务价值报告、下一轮迭代的优化建议。

-

-

价值验证与学习:

-

管理活动: 这是框架的“大脑”。基于监控数据和业务反馈,引导团队复盘:价值假说是否成立?我们学到了什么?下一步最高价值的行动是什么?

-

输出: 经过验证的认知、更新的价值假说、新的迭代计划。

-

4.4 组织转型:从项目工厂到价值孵化器

新范式的落地离不开组织层面的配套变革。

| 转型维度 | 传统“项目工厂” | AI“价值孵化器” |

|---|---|---|

| 目标 | 控制范围、时间、成本,完成项目 | 验证并放大业务价值,培育AI能力 |

| 绩效度量 | 任务完成率、预算符合度 | 价值实现率、实验吞吐量、模型可靠性 |

| 资源模式 | 按项目临时分配人员 | 组建稳定的跨职能产品团队,长期负责特定业务领域的AI赋能 |

| 文化氛围 | 避免失败,惩罚偏差 | 拥抱有价值的失败,奖励学习和快速迭代 |

| 领导力风格 | 命令与控制,提供详细计划 | 赋能与引导,提供战略上下文和决策框架 |

对领导力的要求:

-

高层管理者需要容忍探索期的“无产出”,并基于价值验证证据而非活动量进行投资决策。

-

中层管理者需主动打破部门墙,为跨职能团队扫清障碍,并充当团队与上层战略的翻译官。

-

项目经理/团队负责人需成为服务型领导,为团队创造心理安全的环境,并专注于流程设计和障碍清除。

4.5 本章小结:新范式的核心原则

-

价值锚定原则: 一切决策和活动的最高优先级,是验证并最大化可衡量的业务价值。

-

探索引领原则: 主动管理不确定性,通过结构化的“假设-实验-学习”循环来逼近目标,而非执行一份僵化的计划。

-

工程化根基原则: 从第一天起就为可复现性、可扩展性和可运维性投资,工程化不是事后补救,而是价值可持续的基石。

-

协同共担原则: 组建具备端到端责任能力的跨职能团队,协同不是可选项,而是成功的前提。

-

治理内嵌原则: 将伦理、公平、安全与合规要求内嵌到每一个工作流程中,而非事后审查。

终极目标: 通过践行这一新范式,我们将AI项目从高风险、高失败率的“技术黑盒实验”,转变为可衡量、可管理、可预测的“价值创造引擎”,最终为组织构建起持久的AI驱动型核心竞争力。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号