Java语法基本问题

- 一、Java反射机制--是什么,为什么,怎么用

- 二、死锁的机制

- 三、Java的集合

- Java 集合框架的基础接口有哪些?

- 为何 Collection 不从 Cloneable 和 Serializable 接口继承?

- List 和 Set 区别?

- List 和 Map 区别?

- Array 和 ArrayList 有何区别?什么时候更适合用 Array?

- ArrayList 与 LinkedList 区别?

- ArrayList 是如何扩容的?

- ArrayList 与 Vector 区别?

- 为何 Map 接口不继承 Collection 接口?

- Collection 和 Collections 的区别?

- 集合框架底层数据结构总结

- HashMap 和 Hashtable 的区别?

- HashSet 和 HashMap 的区别?

- HashMap底层实现原理解析

- HashMap红黑树原理分析

- 四、设计模式之单例模式

- 五、java面向对象之多态

一、Java反射机制--是什么,为什么,怎么用

1、是什么

Java Reflaction in Action有这么一句话,可以解释。反射是运行中的程序检查自己和软件运行环境的能力,它可以根据它发现的进行改变。通俗的讲就是反射可以在运行时根据指定的类名获得类的信息。

2、为什么

我们为什么要使用反射,它的作用是什么,它在实际的编程中有什么应用。

首先我们先明确两个概念,静态编译和动态编译。

静态编译:在编译时确定类型,绑定对象,即通过。

动态编译:运行时确定类型,绑定对象。动态编译最大限度发挥了java的灵活性,体现了多

态的应用,有以降低类之间的藕合性。

我们可以明确的看出动态编译的好处,而反射就是运用了动态编译创建对象。

那么我们再来看看实际中反射又有什么好处那?

往往对比能更加直观的向我们展示两者的不同。

先从某个代码案例上来解释(套用一篇博文的一个例子:http://blog.csdn.net/justdoit_potato/article/details/51011843)

若是不用反射,它是这样的

interface fruit{

public abstract void eat();

}

class Apple implements fruit{

public void eat(){

System.out.println("Apple");

}

}

class Orange implements fruit{

public void eat(){

System.out.println("Orange");

}

}

// 构造工厂类

// 也就是说以后如果我们在添加其他的实例的时候只需要修改工厂类就行了

class Factory{

public static fruit getInstance(String fruitName){

fruit f=null;

if("Apple".equals(fruitName)){

f=new Apple();

}

if("Orange".equals(fruitName)){

f=new Orange();

}

return f;

}

}

class hello{

public static void main(String[] a){

fruit f=Factory.getInstance("Orange");

f.eat();

}

}

可以发现,每当我们要添加一种新的水果的时候,我们将不得不改变Factory中的源码,而往往改变原有正确代码是一种十分危险的行为。而且随着水果种类的增加,你会发现你的factory类会越来越臃肿,

不得不说这是一种十分--的做法。(初学者可能会问,我们为什么不直接在main方法中new水果那,我们可能会需要getInstance方法做一些别的事情。。。所以不直接new);

interface fruit{

public abstract void eat();

}

class Apple implements fruit{

public void eat(){

System.out.println("Apple");

}

}

class Orange implements fruit{

public void eat(){

System.out.println("Orange");

}

}

class Factory{

public static fruit getInstance(String ClassName){

fruit f=null;

try{

f=(fruit)Class.forName(ClassName).newInstance();

}catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

return f;

}

}

class hello{

public static void main(String[] a){

fruit f=Factory.getInstance("Reflect.Apple");

if(f!=null){

f.eat();

}

}

}

在出现新品种水果的时候,你完全不用去修改原有代码。

从上面的案例中,我们可以清楚的体会到反射的优越性。

那么有的人又会问,这个例子能完全明白,但是如果放到实际的编程,应用中,我们又会在什么情况下用到反射那?

举一个看到过的例子,在实际开发中,我们需要把一个包中的class new出来,但是这个包中的类总是需要变动,那么怎么办,难道总是修改main方法中xxx=new xxx()吗。这样无疑是麻烦的。而运用反射。我们可以相应的增加一个配置文件,在里面记录包中所有的类名,包中类增加时就加一个类名,删除时就删除一个类名。让main方法去读取这个配置文件中的类名,通过反射获得实例,完全不用我们去修改main方法中的代码

反射还有什么用那?他甚至可以修改其他类中的私有属性。android开发中,我们需要改变一个私有标志位的时候,android源码并没有提供set方法,我们又不能改变源码,怎么办,反射可以完美解决这个问题。

二、死锁的机制

由多线程带来的性能改善是以可靠性为代价的,主要是因为有可能产生线程死锁。死锁是这样一种情形:多个线程同时被阻塞,它们中的一个或者全部都在等待某个资源被释放。由于线程被无限期地阻塞,因此程序不能正常运行。简单的说就是:线程死锁时,第一个线程等待第二个线程释放资源,而同时第二个线程又在等待第一个线程释放资源。这里举一个通俗的例子:如在人行道上两个人迎面相遇,为了给对方让道,两人同时向一侧迈出一步,双方无法通过,又同时向另一侧迈出一步,这样还是无法通过。假设这种情况一直持续下去,这样就会发生死锁现象。

导致死锁的根源在于不适当地运用“synchronized”关键词来管理线程对特定对象的访问。“synchronized”关键词的作用是,确保在某个时刻只有一个线程被允许执行特定的代码块,因此,被允许执行的线程首先必须拥有对变量或对象的排他性访问权。当线程访问对象时,线程会给对象加锁,而这个锁导致其它也想访问同一对象的线程被阻塞,直至第一个线程释放它加在对象上的锁。

Java中每个对象都有一把锁与之对应。但Java不提供单独的lock和unlock操作。下面笔者分析死锁的两个过程“上锁”和“锁死” 。

三、Java的集合

Java 集合框架的基础接口有哪些?

Collection,为集合层级的根接口。一个集合代表一组对象,这些对象即为它的元素。Java 平台不提供这个接口任何直接的实现。

-

Set ,是一个不能包含重复元素的集合。这个接口对数学集合抽象进行建模,被用来代表集合,就如一副牌,其中元素是无序的。

-

List ,是一个有序集合,可以包含重复元素。你可以通过它的索引来访问任何元素。List 更像长度动态变换的数组。

-

Map ,是一个将 key 映射到 value 的对象。一个 Map 不能包含重复的 key,每个 key 最多只能映射一个 value 。

-

一些其它的接口有 Queue、Dequeue、SortedSet、SortedMap 和 ListIterator 。

为何 Collection 不从 Cloneable 和 Serializable 接口继承?

Collection 接口指定一组对象,对象即为它的元素。

-

如何维护这些元素由 Collection 的具体实现决定。例如,一些如 List 的 Collection 实现允许重复的元素,而其它的如 Set 就不允许。

-

很多 Collection 实现有一个公有的 clone 方法。然而,把它放到集合的所有实现中也是没有意义的。这是因为 Collection 是一个抽象表现,重要的是实现。

当与具体实现打交道的时候,克隆或序列化的语义和含义才发挥作用。所以,具体实现应该决定如何对它进行克隆或序列化,或它是否可以被克隆或序列化。在所有的实现中授权克隆和序列化,最终导致更少的灵活性和更多的限制,特定的实现应该决定它是否可以被克隆和序列化。

List 和 Set 区别?

List,Set 都是继承自 Collection 接口。

- List 特点:元素有放入顺序,元素可重复。和数组类似,List 可以动态增长,查找元素效率低,插入删除元素效率,因为可能会引起其他元素位置改变。

- Set 特点:元素无放入顺序,元素不可重复,重复元素会覆盖掉。检索元素效率高,删除和插入效率低,插入和删除不会引起元素位置改变。

- List 支持 for 循环,也就是通过下标来遍历,也可以用迭代器,但是 Set 只能用迭代,因为他无序,无法用下标来取得想要的值。

List 和 Map 区别?

- List 是对象集合,允许对象重复。

- Map 是键值对的集合,不允许 key 重复。

Array 和 ArrayList 有何区别?什么时候更适合用 Array?

- Array 可以容纳基本类型和对象,而 ArrayList 只能容纳对象。

- Array 是指定大小的,而 ArrayList 大小是固定的,可自动扩容。

- Array 没有提供 ArrayList 那么多功能,比如 addAll、removeAll 和 iterator 等。

尽管 ArrayList 明显是更好的选择,但也有些时候 Array 比较好用,比如下面的三种情况。

- 1、如果列表的大小已经指定,大部分情况下是存储和遍历它们

- 2、对于遍历基本数据类型,尽管 Collections 使用自动装箱来减轻编码任务,在指定大小的基本类型的列表上工作也会变得很慢。

- 3、如果你要使用多维数组,使用 [][] 比 List 会方便。

ArrayList 与 LinkedList 区别?

-

ArrayList

优点:ArrayList 是实现了基于动态数组的数据结构,因为地址连续,一旦数据存储好了,查询操作效率会比较高(在内存里是连着放的)。

缺点:因为地址连续,ArrayList 要移动数据,所以插入和删除操作效率比较低。 -

LinkedList

优点:LinkedList 基于链表的数据结构,地址是任意的,所以在开辟内存空间的时候不需要等一个连续的地址。对于新增和删除操作 add 和 remove ,LinedList 比较占优势。LinkedList 适用于要头尾操作或插入指定位置的场景。

缺点:因为 LinkedList 要移动指针,所以查询操作性能比较低。

ArrayList 是如何扩容的?

- 如果通过无参构造的话,初始数组容量为 0 ,当真正对数组进行添加时,才真正分配容量。每次按照 1.5 倍(位运算)的比率通过 copeOf 的方式扩容。

- 在 JKD6 中实现是,如果通过无参构造的话,初始数组容量为10,每次通过 copeOf 的方式扩容后容量为原来的 1.5 倍。

ArrayList 与 Vector 区别?

- 1、Vector 是多线程安全的,线程安全就是说多线程访问同一代码,不会产生不确定的结果,而 ArrayList 不是。这个可以从源码中看出,Vector 类中的方法很多有 synchronized 进行修饰,这样就导致了 Vector 在效率上无法与 ArrayList 相比。

- 2、两个都是采用的线性连续空间存储元素,但是当空间不足的时候,两个类的增加方式是不同。

- 3、Vector 可以设置增长因子,而 ArrayList 不可以。

Vector 是线程同步的,所以它也是线程安全的,而 ArrayList 是线程无需同步的,是不安全的。如果不考虑到线程的安全因素,一般用 ArrayList 效率比较高。

如果集合中的元素的数目大于目前集合数组的长度时,在集合中使用数据量比较大的数据,用 Vector 有一定的优势。

为何 Map 接口不继承 Collection 接口?

尽管 Map 接口和它的实现也是集合框架的一部分,但 Map 不是集合,集合也不是 Map。因此,Map 继承 Collection 毫无意义,反之亦然。

如果 Map 继承 Collection 接口,那么元素去哪儿?Map 包含 key-value 对,它提供抽取 key 或 value 列表集合( Collection )的方法,但是它不适合“一组对象”规范。

Collection 和 Collections 的区别?

- Collection ,是集合类的上级接口,继承与他的接口主要有 Set 和List 。

- Collections ,是针对集合类的一个工具类,它提供一系列静态方法实现对各种集合的搜索、排序、线程安全化等操作。

集合框架底层数据结构总结

1)List

- ArrayList :Object 数组。

- Vector : Object 数组。

- LinkedList : 双向链表。

2)Map

-

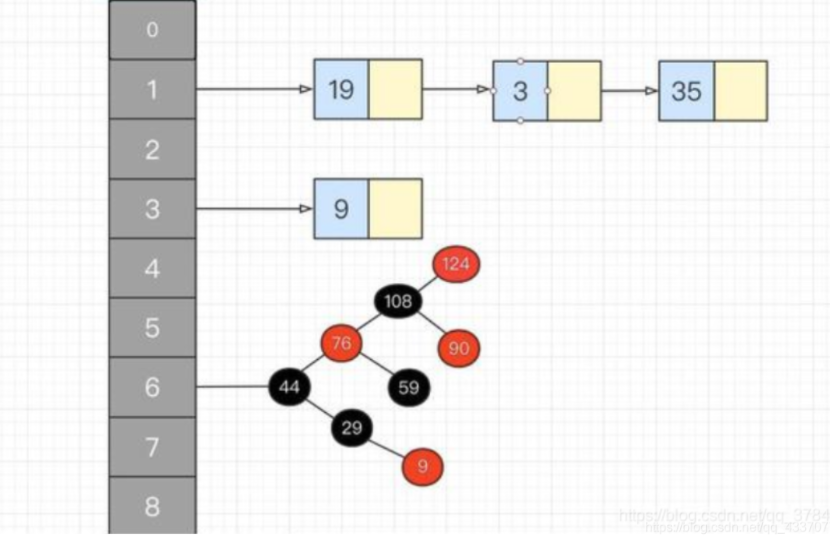

HashMap :

JDK8 之前,HashMap 由数组+链表组成的,数组是HashMap的主体,链表则是主要为了解决哈希冲突而存在的

JDK8 以后,在解决哈希冲突时有了较大的变化,当链表长度大于阈值(默认为 8 )时,将链表转化为红黑树,以减少搜索时间。 -

LinkedHashMap :

LinkedHashMap 继承自 HashMap,所以它的底层仍然是基于拉链式散列结构即由数组和链表或红黑树组成。另外,LinkedHashMap 在上面结构的基础上,增加了一条双向链表,使得上面的结构可以保持键值对的插入顺序。同时通过对链表进行相应的操作,实现了访问顺序相关逻辑。 -

Hashtable :

数组+链表组成的,数组是 HashMap 的主体,链表则是主要为了解决哈希冲突而存在的。 -

TreeMap :

红黑树(自平衡的排序二叉树)。

3)Set

-

HashSet :

无序,唯一,基于 HashMap 实现的,底层采用 HashMap 来保存元素。 -

LinkedHashSet :

LinkedHashSet 继承自 HashSet,并且其内部是通过 LinkedHashMap 来实现的。有点类似于我们之前说的LinkedHashMap 其内部是基于 HashMap 实现一样,不过还是有一点点区别的。

HashMap 和 Hashtable 的区别?

- 1、Hashtable 继承 Dictionary ,HashMap 继承的是 Java2 出现的 Map 接口。

- 2、HashMap 去掉了 Hashtable 的 contains 方法,但是加上了 containsValue 和 containsKey 方法。

- 3、HashMap 允许空键值,而 Hashtable 不允许。

- 4、HashTable 是同步的,而 HashMap 是非同步的,效率上比 HashTable 要高。也因此,HashMap 更适合于单线程环境,而 HashTable 适合于多线程环境。

- 5、HashMap 的迭代器(Iterator)是 fail-fast 迭代器,HashTable的 enumerator 迭代器不是 fail-fast 的。

- 6、HashTable 中数组默认大小是 11 ,扩容方法是 old * 2 + 1 ,HashMap 默认大小是 16 ,扩容每次为 2 的指数大小。

一般现在不建议用 HashTable 。主要原因是两点:

- 一是,HashTable 是遗留类,内部实现很多没优化和冗余。

- 二是,即使在多线程环境下,现在也有同步的 ConcurrentHashMap 替代,没有必要因为是多线程而用 Hashtable 。

HashSet 和 HashMap 的区别?

- Set 是线性结构,值不能重复。HashSet 是 Set 的 hash 实现,HashSet 中值不能重复是用 HashMap 的 key 来实现的。

- Map 是键值对映射,可以空键空值。HashMap 是 Map 的 hash 实现,key 的唯一性是通过 key 值 hashcode 的唯一来确定,value 值是则是链表结构。因为不同的 key 值,可能有相同的 hashcode ,所以 value 值需要是链表结构。

他们的共同点都是 hash 算法实现的唯一性,他们都不能持有基本类型,只能持有对象。

HashMap底层实现原理解析

1、数组结构: 存储区间连续、内存占用严重、空间复杂度大

- 优点:随机读取和修改效率高,原因是数组是连续的(随机访问性强,查找速度快)

- 缺点:插入和删除数据效率低,因插入数据,这个位置后面的数据在内存中都要往后移动,且大小固定不易动态扩展。

2、链表结构:存储区间离散、占用内存宽松、空间复杂度小

- 优点:插入删除速度快,内存利用率高,没有固定大小,扩展灵活

- 缺点:不能随机查找,每次都是从第一个开始遍历(查询效率低)

3、哈希表结构:结合数组结构和链表结构的优点,从而实现了查询和修改效率高,插入和删除效率也高的一种数据结构

常见的HashMap就是这样的一种数据结构

HashMap中的put()和get()的实现原理:

- 1、map.put(k,v)实现原理

(1)首先将k,v封装到Node对象当中(节点)。

(2)然后它的底层会调用K的hashCode()方法得出hash值。

(3)通过哈希表函数/哈希算法,将hash值转换成数组的下标,下标位置上如果没有任何元素,就把Node添加到这个位置上。如果说下标对应的位置上有链表。此时,就会拿着k和链表上每个节点的k进行equal。如果所有的equals方法返回都是false,那么这个新的节点将被添加到链表的末尾。如其中有一个equals返回了true,那么这个节点的value将会被覆盖。

- 2、map.get(k)实现原理

(1)先调用k的hashCode()方法得出哈希值,并通过哈希算法转换成数组的下标。

(2)通过上一步哈希算法转换成数组的下标之后,在通过数组下标快速定位到某个位置上。如果这个位置上什么都没有,则返回null。如果这个位置上有单向链表,那么它就会拿着K和单向链表上的每一个节点的K进行equals,如果所有equals方法都返回false,则get方法返回null。如果其中一个节点的K和参数K进行equals返回true,那么此时该节点的value就是我们要找的value了,get方法最终返回这个要找的value。

HashMap红黑树原理分析

相比 jdk1.7 的 HashMap 而言,jdk1.8最重要的就是引入了红黑树的设计,当hash表的单一链表长度超过 8 个的时候,链表结构就会转为红黑树结构。

- 红黑树查询:其访问性能近似于折半查找,时间复杂度 O(logn);

- 链表查询:这种情况下,需要遍历全部元素才行,时间复杂度 O(n);

关于红黑树的内容,主要有以下几个特性:

-

1、每个节点要么是红色,要么是黑色,但根节点永远是黑色的;

-

2、每个红色节点的两个子节点一定都是黑色;

-

3、红色节点不能连续(也即是,红色节点的孩子和父亲都不能是红色);

-

4、从任一节点到其子树中每个叶子节点的路径都包含相同数量的黑色节点;

-

5、所有的叶节点都是是黑色的(注意这里说叶子节点其实是上图中的 NIL 节点);

四、设计模式之单例模式

1.懒汉式

public class Singleton{

//本类内部创建对象实例

private static Singleton instance = null;

//构造方法私有化,外部不能new

private Singleton(){

}

//提供一个共有的静态方法,返回一个实例对象

public static Singleton getInstance(){

if(instance == null){

instance = new Singleton();

}

return instance;

}

}

单例模式的懒汉式体现了缓存的思想,延时加载就是一开始不要加载资源或者数据,一直 等,等到马上就要使用这个资源的或者数据了,躲不过去了才去加载。

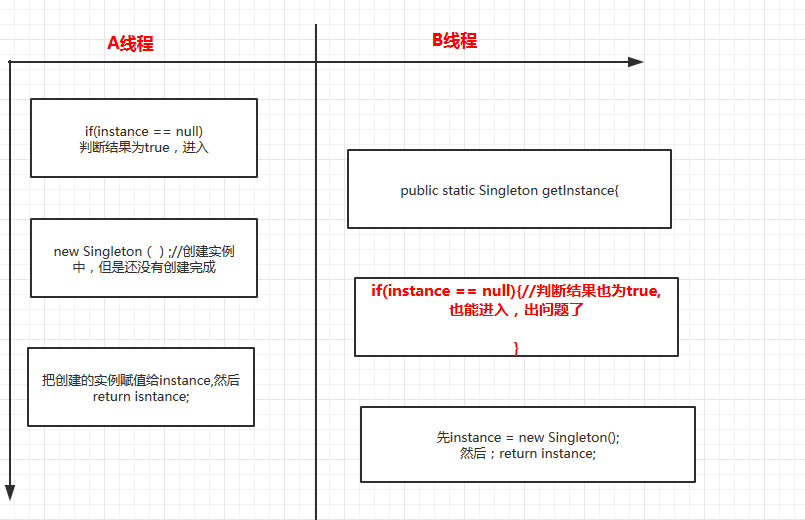

懒汉式是定性的时间换空间,不加同步的懒汉式是线程不安全的,如下示例:

- 线程安全的懒汉式(双重检查加锁):

public class Singleton{

private volatile static Singleton instace = null;

private Singleton(){

}

public static Singleton getInstance(){

if(instance == null){

synchronized(Singleton.class){

if(instance == null){

instance = new Singleton;

}

}

}

return instance;

}

}

2.饿汉式

public class Singleton{

private static Singleton instance = new Singleton();

private Singleton(){

}

public static Singleton getInstance(){

return instance;

}

}

饿汉式是典型的空间换时间,当类装载的时候就会创建类实例,不管你用不用,先创建出来,然后每次调用的时候,就不需要判断了,节省了运行时间。

3.使用静态内部类实现单例模式

public class Singleton{

private static class SingletonHoler{

private static Singleton instance = new Singleton();

}

private Singleton(){

}

public static Singleton getInstance(){

return Singletonheler.instance;

}

}

五、java面向对象之多态

多态的介绍

面向对象编程有三大特性:封装、继承、多态。

封装隐藏了类的内部实现机制,可以在不影响使用的情况下改变类的内部结构,同时也保护了数据。对外界而已它的内部细节是隐藏的,暴露给外界的只是它的访问方法。

继承是为了重用父类代码。两个类若存在IS-A的关系就可以使用继承。,同时继承也为实现多态做了铺垫。那么什么是多态呢?多态的实现机制又是什么?请看我一一为你揭开:

所谓多态就是指程序中定义的引用变量所指向的具体类型和通过该引用变量发出的方法调用在编程时并不确定,而是在程序运行期间才确定,即一个引用变量倒底会指向哪个类的实例对象,该引用变量发出的方法调用到底是哪个类中实现的方法,必须在由程序运行期间才能决定。因为在程序运行时才确定具体的类,这样,不用修改源程序代码,就可以让引用变量绑定到各种不同的类实现上,从而导致该引用调用的具体方法随之改变,即不修改程序代码就可以改变程序运行时所绑定的具体代码,让程序可以选择多个运行状态,这就是多态性。

比如你是一个酒神,对酒情有独钟。某日回家发现桌上有几个杯子里面都装了白酒,从外面看我们是不可能知道这是些什么酒,只有喝了之后才能够猜出来是何种酒。你一喝,这是剑南春、再喝这是五粮液、再喝这是酒鬼酒….在这里我们可以描述成如下:

酒 a = 剑南春

酒 b = 五粮液

酒 c = 酒鬼酒

这里所表现的的就是多态。剑南春、五粮液、酒鬼酒都是酒的子类,我们只是通过酒这一个父类就能够引用不同的子类,这就是多态——我们只有在运行的时候才会知道引用变量所指向的具体实例对象。

诚然,要理解多态我们就必须要明白什么是“向上转型”。在继承中我们简单介绍了向上转型,这里就在啰嗦下:在上面的喝酒例子中,酒(Win)是父类,剑南春(JNC)、五粮液(WLY)、酒鬼酒(JGJ)是子类。我们定义如下代码:

JNC a = new JNC();

对于这个代码我们非常容易理解无非就是实例化了一个剑南春的对象嘛!但是这样呢?

Wine a = new JNC();

在这里我们这样理解,这里定义了一个Wine 类型的a,它指向JNC对象实例。由于JNC是继承与Wine,所以JNC可以自动向上转型为Wine,所以a是可以指向JNC实例对象的。这样做存在一个非常大的好处,在继承中我们知道子类是父类的扩展,它可以提供比父类更加强大的功能,如果我们定义了一个指向子类的父类引用类型,那么它除了能够引用父类的共性外,还可以使用子类强大的功能。

但是向上转型存在一些缺憾,那就是它必定会导致一些方法和属性的丢失,而导致我们不能够获取它们。所以父类类型的引用可以调用父类中定义的所有属性和方法,对于只存在与子类中的方法和属性它就望尘莫及了---1。

public class Wine {

public void fun1(){

System.out.println("Wine 的Fun.....");

fun2();

}

public void fun2(){

System.out.println("Wine 的Fun2...");

}

}

public class JNC extends Wine{

/**

* @desc 子类重载父类方法

* 父类中不存在该方法,向上转型后,父类是不能引用该方法的

* @param a

* @return void

*/

public void fun1(String a){

System.out.println("JNC 的 Fun1...");

fun2();

}

/**

* 子类重写父类方法

* 指向子类的父类引用调用fun2时,必定是调用该方法

*/

public void fun2(){

System.out.println("JNC 的Fun2...");

}

}

public class Test {

public static void main(String[] args) {

Wine a = new JNC();

a.fun1();

}

}

-------------------------------------------------

Output:

Wine 的Fun.....

JNC 的Fun2...

从程序的运行结果中我们发现,a.fun1()首先是运行父类Wine中的fun1().然后再运行子类JNC中的fun2()。

分析:在这个程序中子类JNC重载了父类Wine的方法fun1(),重写fun2(),而且重载后的fun1(String a)与 fun1()不是同一个方法,由于父类中没有该方法,向上转型后会丢失该方法,所以执行JNC的Wine类型引用是不能引用fun1(String a)方法。而子类JNC重写了fun2() ,那么指向JNC的Wine引用会调用JNC中fun2()方法。

所以对于多态我们可以总结如下:

指向子类的父类引用由于向上转型了,它只能访问父类中拥有的方法和属性,而对于子类中存在而父类中不存在的方法,该引用是不能使用的,尽管是重载该方法。若子类重写了父类中的某些方法,在调用该些方法的时候,必定是使用子类中定义的这些方法(动态连接、动态调用)。

对于面向对象而已,多态分为编译时多态和运行时多态。其中编辑时多态是静态的,主要是指方法的重载,它是根据参数列表的不同来区分不同的函数,通过编辑之后会变成两个不同的函数,在运行时谈不上多态。而运行时多态是动态的,它是通过动态绑定来实现的,也就是我们所说的多态性。

多态的实现

在刚刚开始就提到了继承在为多态的实现做了准备。子类Child继承父类Father,我们可以编写一个指向子类的父类类型引用,该引用既可以处理父类Father对象,也可以处理子类Child对象,当相同的消息发送给子类或者父类对象时,该对象就会根据自己所属的引用而执行不同的行为,这就是多态。即多态性就是相同的消息使得不同的类做出不同的响应。

Java实现多态有三个必要条件:继承、重写、向上转型。

继承:在多态中必须存在有继承关系的子类和父类。

重写:子类对父类中某些方法进行重新定义,在调用这些方法时就会调用子类的方法。

向上转型:在多态中需要将子类的引用赋给父类对象,只有这样该引用才能够具备技能调用父类的方法和子类的方法。

只有满足了上述三个条件,我们才能够在同一个继承结构中使用统一的逻辑实现代码处理不同的对象,从而达到执行不同的行为。

对于Java而言,它多态的实现机制遵循一个原则:当超类对象引用变量引用子类对象时,被引用对象的类型而不是引用变量的类型决定了调用谁的成员方法,但是这个被调用的方法必须是在超类中定义过的,也就是说被子类覆盖的方法。

public class Wine {

private String name;

public String getName() {

return name;

}

public void setName(String name) {

this.name = name;

}

public Wine(){

}

public String drink(){

return "喝的是 " + getName();

}

/**

* 重写toString()

*/

public String toString(){

return null;

}

}

public class JNC extends Wine{

public JNC(){

setName("JNC");

}

/**

* 重写父类方法,实现多态

*/

public String drink(){

return "喝的是 " + getName();

}

/**

* 重写toString()

*/

public String toString(){

return "Wine : " + getName();

}

}

public class JGJ extends Wine{

public JGJ(){

setName("JGJ");

}

/**

* 重写父类方法,实现多态

*/

public String drink(){

return "喝的是 " + getName();

}

/**

* 重写toString()

*/

public String toString(){

return "Wine : " + getName();

}

}

public class Test {

public static void main(String[] args) {

//定义父类数组

Wine[] wines = new Wine[2];

//定义两个子类

JNC jnc = new JNC();

JGJ jgj = new JGJ();

//父类引用子类对象

wines[0] = jnc;

wines[1] = jgj;

for(int i = 0 ; i < 2 ; i++){

System.out.println(wines[i].toString() + "--" + wines[i].drink());

}

System.out.println("-------------------------------");

}

}

OUTPUT:

Wine : JNC--喝的是 JNC

Wine : JGJ--喝的是 JGJ

-------------------------------

在上面的代码中JNC、JGJ继承Wine,并且重写了drink()、toString()方法,程序运行结果是调用子类中方法,输出JNC、JGJ的名称,这就是多态的表现。不同的对象可以执行相同的行为,但是他们都需要通过自己的实现方式来执行,这就要得益于向上转型了。

我们都知道所有的类都继承自超类Object,toString()方法也是Object中方法,当我们这样写时:

Object o = new JGJ();

System.out.println(o.toString());

输出的结果是Wine : JGJ。

Object、Wine、JGJ三者继承链关系是:JGJ—>Wine—>Object。所以我们可以这样说:当子类重写父类的方法被调用时,只有对象继承链中的最末端的方法才会被调用。但是注意如果这样写:

Object o = new Wine();

System.out.println(o.toString());

输出的结果应该是Null,因为JGJ并不存在于该对象继承链中。

所以基于继承实现的多态可以总结如下:对于引用子类的父类类型,在处理该引用时,它适用于继承该父类的所有子类,子类对象的不同,对方法的实现也就不同,执行相同动作产生的行为也就不同。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号