团队作业(三):确定分工

一、阅读目录:

(一)修改完善上周提交的需求规格说明

上周《需求规格说明书》初稿不足之处:

(二)团队的编码规范

由团队成员阅读《构建之法》第四章后讨论总结得出

代码规范

代码规范包括代码风格规范和代码设计规范。

代码风格原则:简明、易读、无二异性

缩进:4个空格,而不是TAB,因为tab有时候在不同的情况下会显示不同的长度,影响阅读。

行宽:限定为100字符,不把多条语句放在一行。

变量命名:不要随意命名,变量命名尽量能让程序员看出变量的类型,由多个单词组成的变量不同单词的首字母要大写。

下划线:分隔变量名字中的作用域标注和变量语义。

大小写:Pascal形式

代码设计规范

函数:只做一件事,并且要做好

goto语句:有助于程序逻辑的清晰体现

注释:不是注释该代码怎么做的,而是应该注释该代码有什么用。

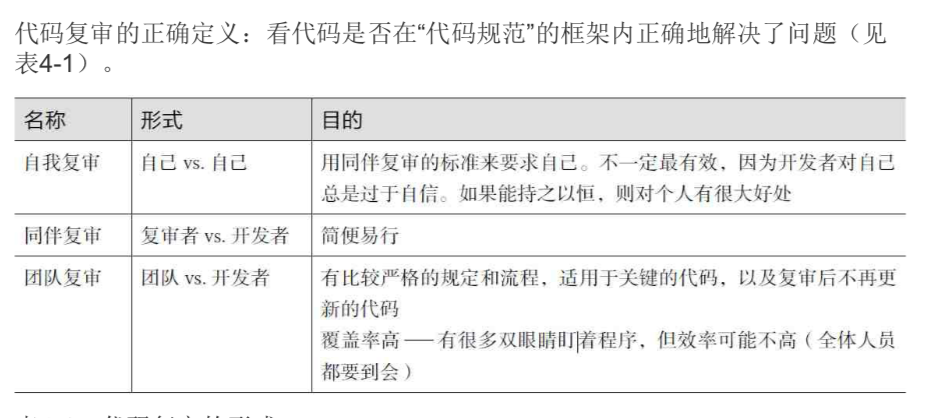

代码复审

自我复审、同伴复审、团队复审

编码原则

- 单一职责原则:一个类或方法应该只负责一项功能,保持代码的高内聚性,降低代码的耦合度。

- 开闭原则:软件实体(类、模块、函数等)应该对扩展开放,对修改关闭,通过抽象和多态实现代码的可扩展性。

- 里氏替换原则:子类对象可以替换父类对象出现的任何地方,确保代码的正确性和稳定性。

- 最小化依赖原则:减少代码之间的依赖关系,降低耦合度,提高代码的可测试性和可维护性。

- 一致性原则:保持代码风格和命名的一致性,提高代码的可读性和可维护性。

- DRY原则:避免代码的重复,通过抽象、封装和模块化提高代码的复用性和可维护性。

- 单元测试原则:编写单元测试来验证代码的正确性,提供快速反馈和确保代码质量。

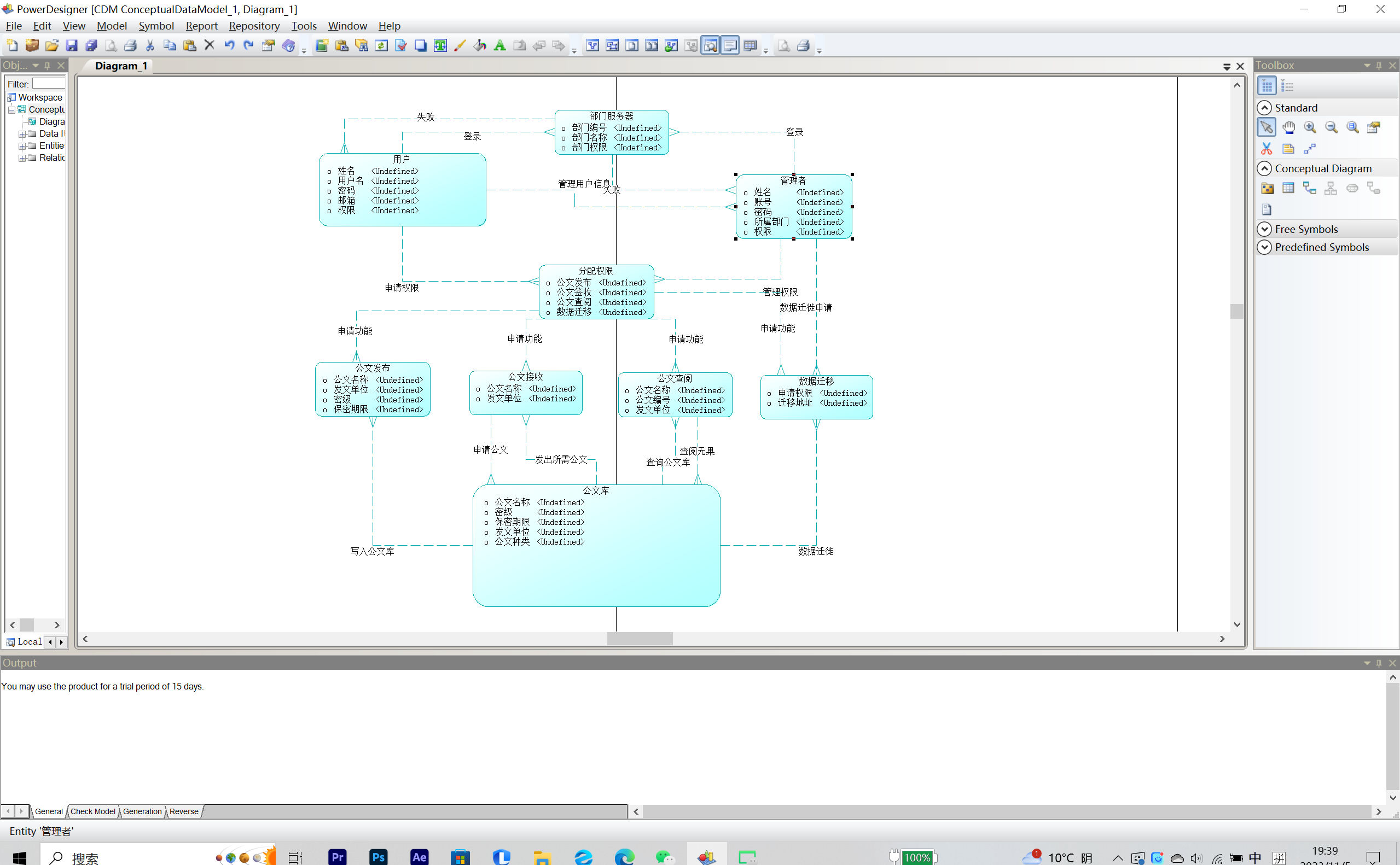

(三)使用Powerdesigner绘制ER图

通过Powerdesigner完成团队项目的数据库设计,并在随笔中提供相应ER图

(四)进行项目的后端架构设计

数据存储

-

目的:确定经常查询的热点数据和不经常需要的归档数据,选择适当的数据存储方式。对于高频访问的数据,需要可用性高、读写速度快、水平可扩展的解决方案。

-

优势与作用:

提供高可用性和快速读写:通过选择适当的数据存储方式,可以确保热点数据始终可用,并实现快速的读写操作,以满足系统的实时性需求。

水平可扩展性:选择支持水平扩展的数据存储方案,可以在面对数据增长时轻松扩展系统的容量和性能,以应对高负载和大规模用户访问。

数据分类和优化存储:通过对数据进行分类,可以根据不同类型的数据选择最适合的存储方式,从而提高数据的访问效率和性能,减少资源浪费。

数据模型设计:在设计数据存储时,需要充分分析数据,并根据数据模型的需求选择合适的存储方式,以支持系统的功能和业务需求。

当设计一个信息传输系统的后端架构时,以下是关于消息传输机制的重要信息和其优势与作用的总结:

消息传输机制

-

目的:选择适当的消息传输机制,如消息队列、发布-订阅系统或实时通信协议。考虑信息传输的实时性和可靠性要求。

-

优势与作用:

实时性:通过选择适当的消息传输机制,可以实现信息的实时传输和即时响应,以满足用户对实时性的需求。

可靠性:一些消息传输机制提供可靠的消息传递保证,例如消息队列的持久化和重试机制,确保消息不会丢失或丢失的可能性很小。

异步通信:使用消息传输机制可以实现异步通信,发送方可以将消息发送到队列或主题中,而不需要等待接收方的响应,从而提高系统的并发性和可扩展性。

解耦和灵活性:消息传输机制可以帮助解耦系统的不同组件和模块,使它们能够独立地进行通信和协作,从而提高系统的灵活性和可维护性。

扩展性:通过使用消息传输机制,可以轻松地扩展系统的处理能力,通过增加消息处理者来处理更多的消息负载,而不会影响整体系统的性能和稳定性。

安全性和认证

-

目的:设计安全机制,包括用户身份认证、访问控制、数据加密等,以保护信息的安全性和用户隐私。

-

优势与作用:

用户身份认证:通过合适的身份认证机制,确保用户的身份和权限,防止未经授权的访问和操作。

访问控制:设计细粒度的访问控制策略,根据用户角色和权限控制对敏感数据和功能的访问,保护系统免受恶意行为和数据泄露的威胁。

数据加密:使用合适的加密算法和技术对敏感数据进行加密,保护数据在传输和存储过程中的安全性,防止数据被窃取或篡改。

安全审计和监控:实施安全审计和监控机制,记录和监控系统的安全事件和异常行为,及时发现和应对潜在的安全威胁。

用户隐私保护:确保用户的个人信息和隐私得到妥善保护,遵守相关的隐私法规和政策,建立透明的数据处理和共享机制。

扩展性和负载均衡

-

目的:考虑系统的扩展性需求,设计水平和垂直扩展策略,以应对不断增长的用户和信息传输量。使用负载均衡技术来分散流量,确保系统的高可用性和性能。

-

优势与作用:

水平扩展:通过增加服务器节点或分布式部署,实现系统的水平扩展,以处理更多的并发请求和用户访问量。

垂直扩展:通过升级硬件资源,如增加内存、CPU等,提升单个服务器的处理能力和性能,以满足系统的需求。

负载均衡:使用负载均衡技术将请求分发到多个后端服务器,以避免单个服务器过载,提高系统的可靠性和性能。

弹性伸缩:根据实时的负载情况,自动调整服务器的数量和配置,以适应流量的变化,提供弹性和高可用性。

分布式缓存:使用分布式缓存技术,如Redis或Memcached,来减轻数据库的负载,提高读取性能和响应速度。

实时监控和日志

-

目的:设计监控和日志系统,用于实时监测系统状态、识别潜在问题,以及进行故障排查和性能优化。

-

优势与作用:

实时监测:通过实时监控系统的各个组件和关键指标,可以及时发现系统的异常行为、性能问题或故障情况,以便及时采取措施进行调整和修复。

故障排查和调优:通过记录详细的日志信息,可以帮助定位和分析系统中的故障,追踪问题的根源,并进行相应的调优和优化,以提高系统的稳定性和性能。

性能优化:通过监控和分析系统的性能指标,如响应时间、吞吐量等,可以识别瓶颈和性能瓶颈,并进行相应的优化和调整,以提高系统的效率和用户体验。

安全审计:监控和记录系统的安全事件和操作日志,有助于进行安全审计和合规性检查,发现潜在的安全威胁和违规行为。

决策支持:通过实时监控和日志分析,可以提供有关系统运行情况和用户行为的数据,为决策制定提供依据和洞察,支持业务发展和优化决策。

容灾和故障恢复

-

目的:设计容灾和故障恢复机制,以应对系统中的故障和意外情况,确保系统的高可用性和可靠性。

-

优势与作用:

高可用性:通过设计容灾和故障恢复机制,可以确保系统在面对故障和意外情况时仍然可用,减少系统的停机时间和用户的影响。

容错性:通过实施冗余部署和备份策略,可以减少单点故障的风险,提高系统的容错性和可靠性。

数据备份和恢复:定期备份系统的关键数据和配置信息,并建立相应的恢复机制,以防止数据丢失,并能够快速恢复系统到正常运行状态。

灾备环境:建立灾备环境,将系统的关键组件和服务部署在多个地理位置,以防止单一地点的灾难性影响,提高系统的可靠性和韧性。

故障检测和自动恢复:实施故障检测机制,及时发现系统的故障,并自动触发相应的恢复措施,以最小化故障对系统的影响。

(五)确定团队分工

(六)本次成员分工及工作量比例

| 王俊凯 | 赵枢博 | 博枢赵 | 赵炫宇 | 杨礼松 |

|---|---|---|---|---|

| 进行项目的后端架构设计 | 修改完善上周提交的需求规格说明 | 确定团队分工 | 使用Powerdesigner绘制ER图 | 团队的编码规范 |

| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号