存储管理

一,存储方式

从连接方式上,存储分为以下3种类型。

本地存储:直接插在服务器上的硬盘,系统文件存放在本地。本章主要介绍本地存储。

外部存储:可以理解为平时使用的移动硬盘,不过移动硬盘用的是USB接口连接,一般外部存储可以使用SCSI线、SATA线、SAS线、FC线。

网络存储:以太网络、FC网络。当存储的数据量非常庞大时,不可能再存储到本地,需要存储到专门的存储设备上或者存储集群里,这时用户可以通过网络去连接与使用这些数据。

从工作原理上,硬盘分为固态硬盘与机械硬盘。

从尺寸上,硬盘分为3.5英寸(1英寸=2.54厘米)、2.5英寸和1.8英寸3种类型,其中1.8英寸的硬盘不常见。

从插拔方式上,硬盘分为热插拔和非热插拔2种类型。目前所有的服务器硬盘都支持热插拔方式。

从硬盘接口上,硬盘分为以下几种类型。

IDE——SATA(Serial ATA,串行ATA)硬盘。

SCSI——SAS (Serial Attached SCSI,串行连接SCSI)硬盘。

其他——PCIe(Peripheral Component Interconnect Express,高速串行计算机扩展总线标准)、FC(Fiber Channel,光纤通道)硬盘。

SAS是新一代的SCSI技术,SAS硬盘和现在流行的SATA硬盘相似,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连接线改善内部空间。

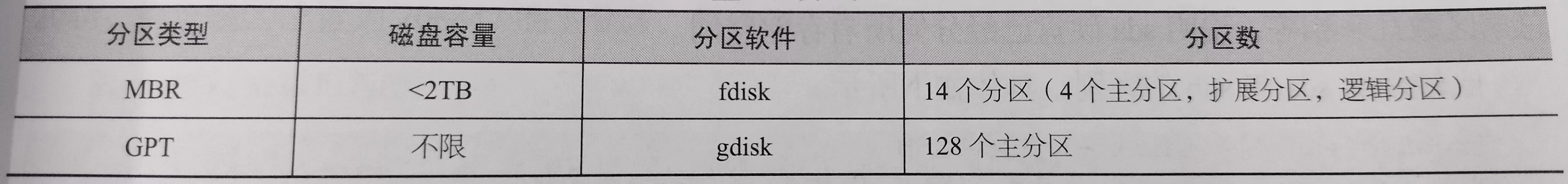

硬盘的分区方式有两种:

二,基本分区

2.1 添加新硬盘

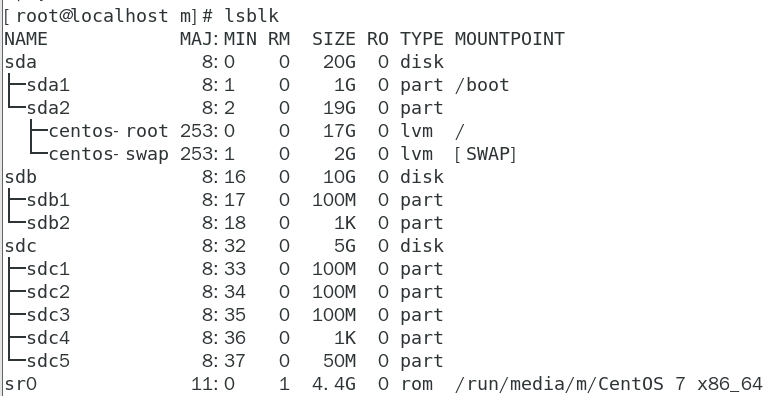

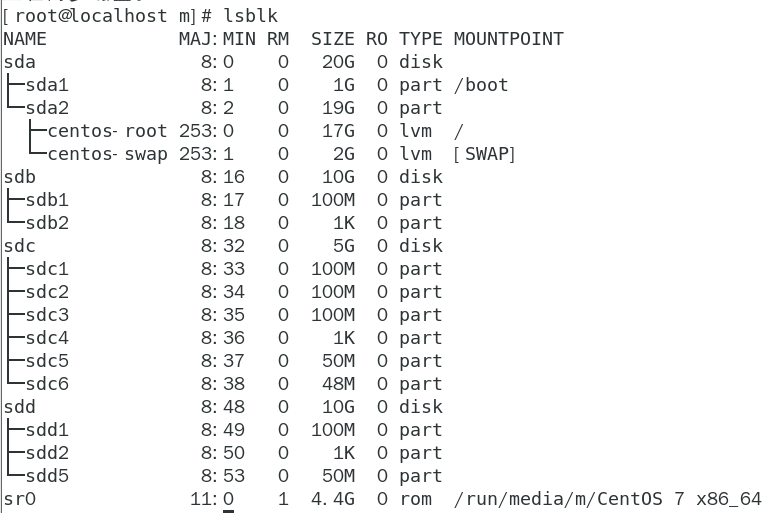

在虚拟机上为系统添加虚拟硬盘,使用lsblk命令查看新添加的硬盘,具体如下。

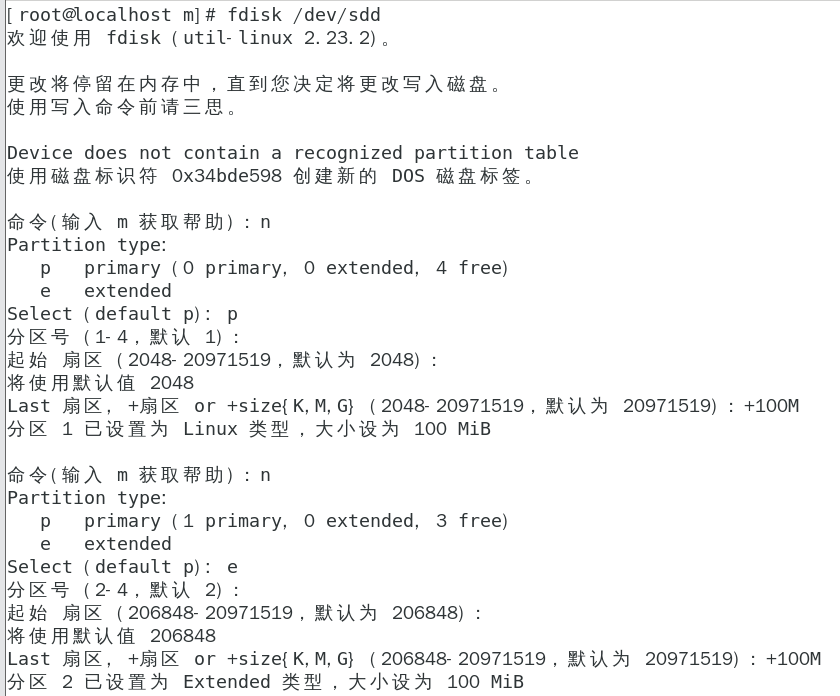

2.2 MBR分区

采用MBR分区表形式创建分区,可使用fdisk命令,输入“m”参数可以查看帮助信息,了解每个参数的具体作用、分区具体操作等。输入“n”参数尝试创建新的分区,因为采用的是MBR分区表系统,所以有两个选择,一个是创建主分区,另一个是此处选择主分区,可输入“p”参数,系统默认选择主分区,直接按回车键即可,输入“e”参数可创建扩展分区,一般建议最多创建3个主分区,第四个位置留给扩展分区,输入“l”参数可创建逻辑分区,输入“w”保存所有分区设置。

如下,为系统添加一个虚拟硬盘sdd,并为其创建一个主分区sdd1,一个扩展分区sdd2,一个逻辑分区sdd3,并保存所有分区设置。

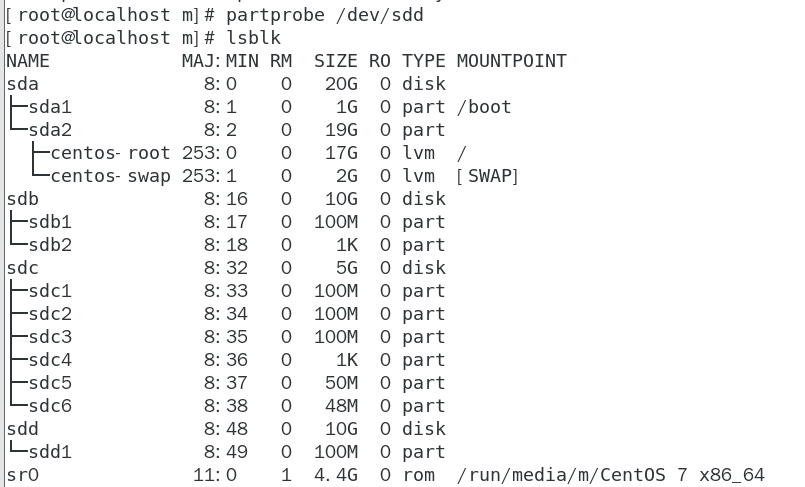

使用lsblk命令查看所有分区信息,可以找到硬盘上sdd上新创建的3个分区:主分区sdd1,扩展分区sdd2,逻辑分区sdd5,具体如下。

2.3 GPT分区

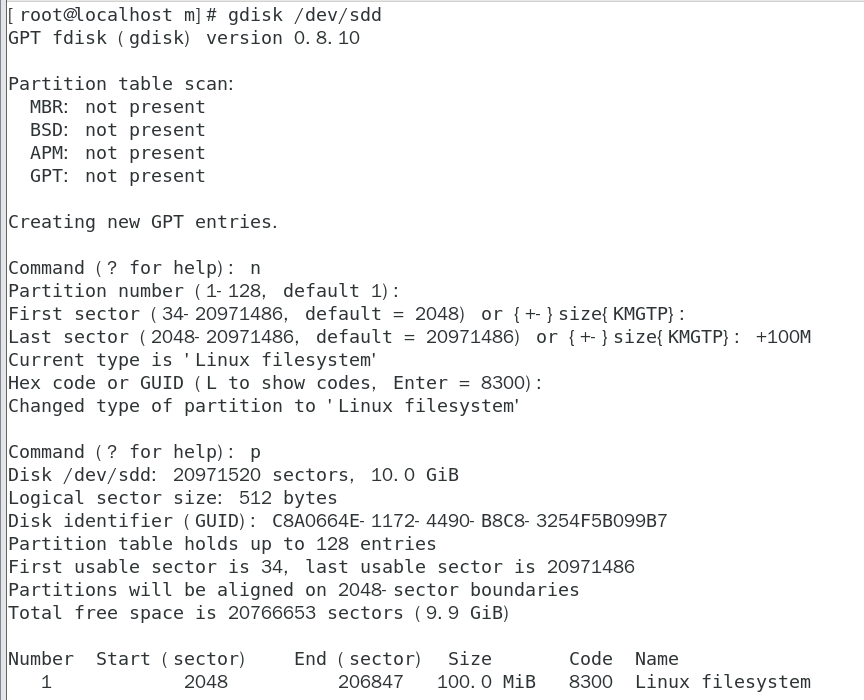

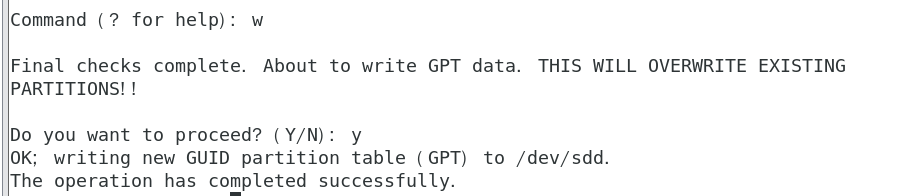

采用GPT形式创建分区,其创建过程与MBR无太大差别,使用gdisk命令对sdd硬盘进行分区,系统显示创建新的GPT分区表,具体如下。

操作成功后,若为真实硬盘需执行partprobe命令,此时用lsblk命令查看新分区信息。

2.4 创建文件系统

创建分区后并不能立即存放数据,需要对分区进行格式化。格式化是组织文件系统的方式,常用的文件系统有EXT与XFS。

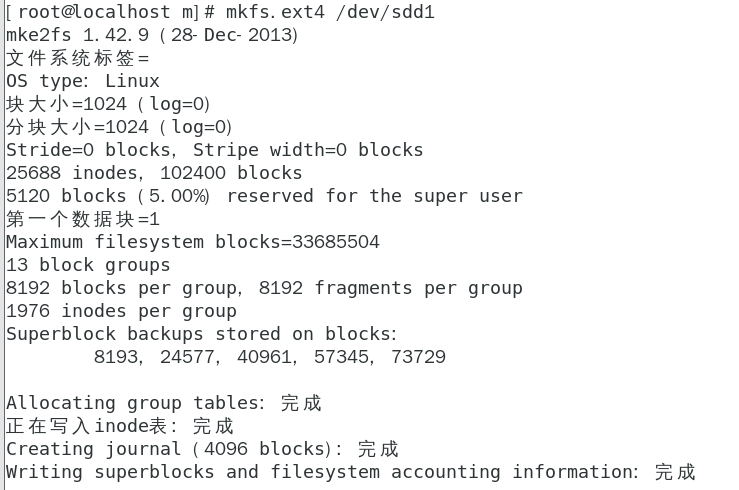

如下,使用EXT4文件系统格式化/dev/sdd1主分区。

2.5 挂载分区

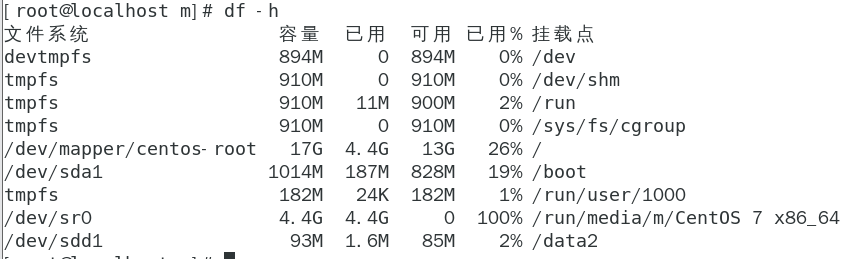

格式化完成后需挂载分区,首先创建一个目录作为挂载点,然后使用mount命令临时把sdd1分区挂载到data2目录上。现在这个目录不是普通目录,而是设备的挂载点,用户要往设备中存放数据,需借助挂载点,具体如下。

![]()

使用“df-h”命令查看文件系统的挂载点。

三,总结

这次文章主要介绍了存储的方式和基本分区。在Linux系统下,系统识别到硬盘后,会为其创建一份初始分区表。硬盘在分区后才可使用,系统通过分区表来管理硬盘的使用。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号