科学通报 | 大豆杂种优势利用的挑战与创新路径

近期,吉林省农科院张春宝团队联合中科院遗传所李红菊团队在《科学通报》发表以“大豆杂种优势利用:挑战与创新路径”为题的综述论文,从杂交大豆优势潜力挖掘及提升模式、新型不育系创制与应用策略、亲本异交率提升方法及杂交制种技术体系优化等方面评述了大豆杂种优势利用的瓶颈和挑战,提出创新发展路径,为加速杂交大豆产业化进程提供了系统的攻关思路。

- • 问题:大豆单产长期停滞,杂种优势利用是突破瓶颈的关键。大豆杂种优势利用研究始于上世纪70年代,我国于1993年育成了世界上首个可实际应用的大豆细胞质雄性不育系,实现了“三系”配套。2002年审定了全球首个杂交大豆品种“杂交豆1号”。

- • 现状:中国首创杂交大豆,已有46个审定品种,增产5.3%~22.7%,但产业化受限于生物学特性与制种技术。

- 1. 杂种优势潜力未充分挖掘

- • 传统育种盲目性大,强优势组合比例极低(仅0.4%)。

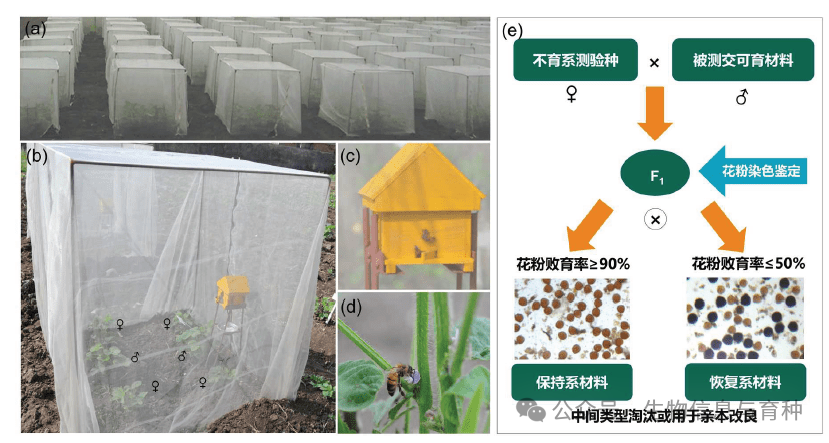

- 2. 不育系与恢复系匹配效率低

- • 仅20%~30%材料可直接利用,恢复基因(如Rf1/Rf2/Rf3)聚合不足。

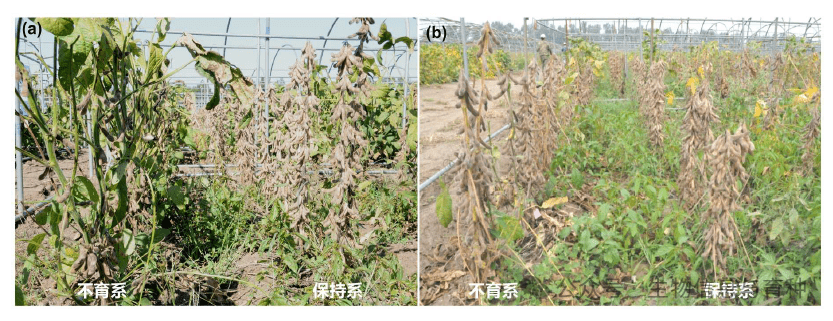

- 3. 异交传粉效率低

- • 大豆闭花授粉特性限制虫媒传粉,需依赖蜜蜂等昆虫。

- 4. 制种成本高、技术落后

- • 依赖人工去雄,机械化程度低,种子混杂问题突出。

大豆材料高通量恢/保关系鉴定方法。(a) 微型网室平台(长×宽×高=1 m×1 m×1 m); (b) 网室内亲本种植方式; (c) 微型蜂箱(含处女蜂王); (d) 蜜蜂异交授粉; (e) 保持系和恢复系材料鉴定流程

挖掘杂种优势潜力

- • 杂种优势群构建:

划分国内外材料为两大优势群,打破遗传同质化。 - • 基因组选择(GS):

利用全基因组标记预测优势组合,提升选配效率。 - • 杂种优势基因挖掘:

借鉴水稻IPA1、番茄SFT等超显性基因,定位大豆同源基因。

新型不育系创制

- • 细胞质雄性不育(CMS):

- • 基因编辑:利用mitoTALEN/CRISPR敲除线粒体不育基因(如orf178)。

- • 单倍体诱导:通过CENH3或DMP突变加速不育系转育(2代内纯合)。

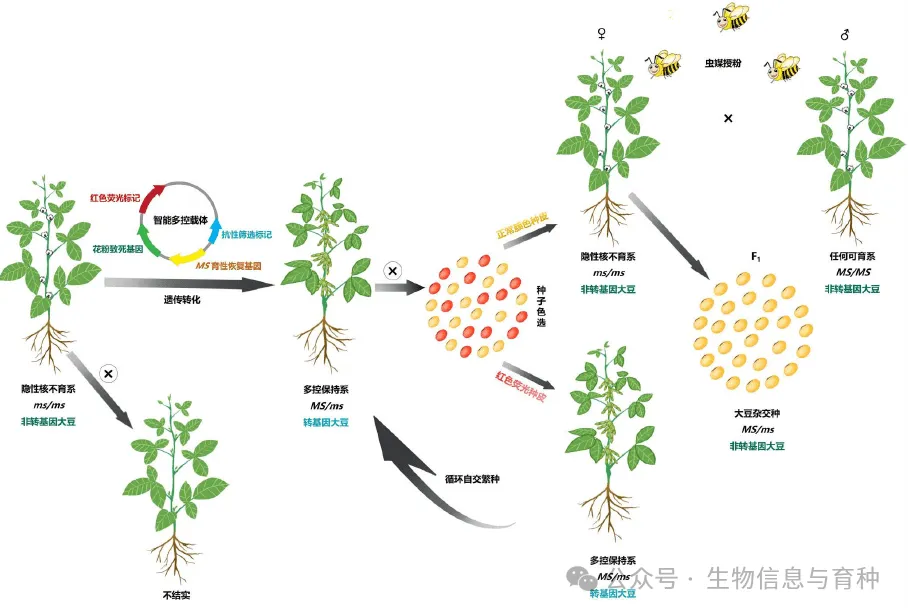

- • 核雄性不育(GMS):

- • 第三代智能不育系统:无花粉型GMS(如MS2/MS6)结合荧光标记,实现“一系两用”。

- • 环境敏感型(EGMS):利用光敏基因MS3开发“两系法”。

- • 除草剂诱导不育:

通过Barnase/barstar或草甘膦调控系统实现可逆不育。

基于GMS的第3代杂交大豆育种系统工作流程。任意大豆稳定隐性核不育系(ms/ms)自交不结实, 但通过转入智能多控载体(含MS育性恢 复基因+花粉致死基因+红色荧光标记+抗性筛选标记), 创制多控保持系(MS/ms); 多控保持系通过自交分离产生正常种皮颜色的隐性核不育系 (ms/ms), 其可与任何可育系(MS/MS)通过虫媒传粉进行杂交, 生产大豆杂交种(MS/ms); 多控保持系通过自交分离产生的红色荧光多控保持系 (MS/ms)种子可继续用来循环繁殖隐性核不育系(ms/ms)

提升异交率

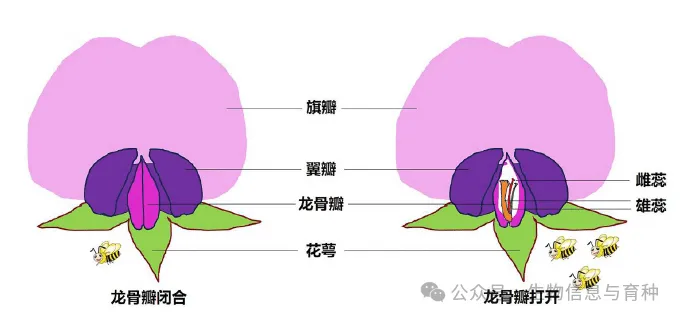

- • 花结构改良:

- • 龙骨瓣开放(调控CYC基因)、柱头外露(借鉴番茄SE3.1)。

- • 传粉昆虫适配:

- • 增加花粉量(大药基因如ZmMs33同源基因)、延长花粉寿命(脱水相关基因)。

- • 优化蜜腺分泌(SWEET糖转运蛋白、黄酮代谢途径)。

不同异交率大豆细胞质雄性不育系蜂媒传粉结实情况. (a) 低异交率不育系和配套保持系; (b) 高异交率不育系和配套保持系

大豆异交率的提升途径. 培育龙骨瓣不闭合、花药大、花粉量多和蜜腺发达的大豆品系, 有助于风媒和虫媒传粉, 进而提高杂交大豆亲本的异交率

制种技术革新

- • 混播混收:

- • 籽粒分选:利用大小(如CYP78A调控)或颜色(黑/黄种皮)差异机械分选。

- • 雌性不育恢复系:创制无自交能力的恢复系(如大豆NJS-10H突变体)。

- • 显性核不育:利用显性不育基因(如N7241S)简化制种流程。

- • 除草剂筛选:抗性不育系×敏感恢复系,喷施除草剂清除父本。

- • 技术整合:分子设计育种(GS+基因编辑)+机械化制种。

- • 新模式探索:无融合生殖技术实现“永久杂交种”。

- • 产业目标:降低成本、提升纯度,推动杂交大豆规模化应用。

论文信息:

https://doi.org/10.1360/CSB-2025-0324

本文来自博客园,作者:生物信息与育种,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/miyuanbiotech/p/19011727。若要及时了解动态信息,请关注同名微信公众号:生物信息与育种。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号