科学通报 | 胡培松院士团队总结水稻关键基因、功能位点及其育种应用

近日,中国水稻研究所胡培松院士团队对已克隆的参与水稻产量、品质、生物胁迫和非生物胁迫形成的关键基因及功能变异位点进行归纳总结,并探讨了相关基因在水稻品种改良中的应用前景及存在的问题。

水稻是全球最重要的粮食作物之一,满足全球半数以上人口的食物和能量需求,扮演着保障全球粮食安全、国家社会稳定以及经济健康发展的重要角色。随着全球极端气候频发、可耕土地资源减少和人口数量不断增长,培育适应不同环境条件的高产、优质和耐逆的水稻新品种已成为当前育种的重要命题。近年来,研究人员已克隆并解析了大量参与水稻产量、品质、生物及非生物胁迫应答相关的基因,然而缺乏对最为核心基因功能变异位点及遗传效应的系统梳理和总结,严重限制其在水稻遗传改良中的应用。

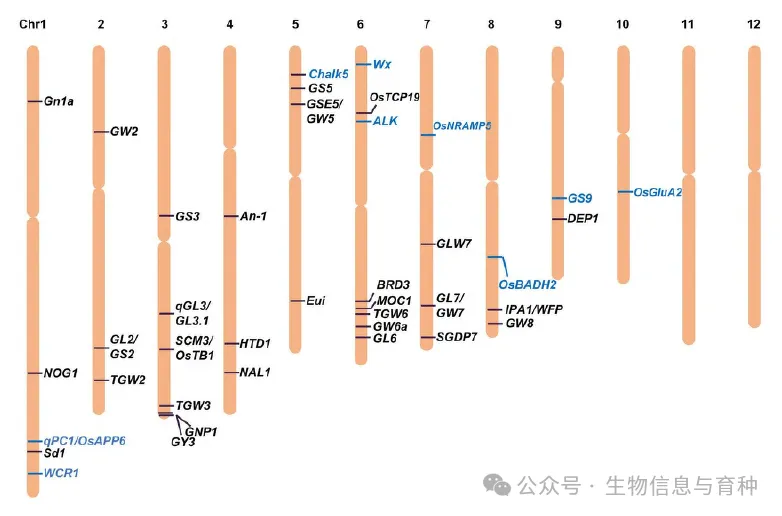

高产一直是育种家品种选育的首要目标。水稻产量是多个性状共同作用的结果,包括株高、分蘖数、每穗粒数和千粒重等,其中分蘖数、每穗粒数和千粒重是水稻产量构成的三个关键要素。

- • 株高性状方面:Sd1作为一个绿色革命基因,其编码GA20氧化酶,其突变导致赤霉素合成受阻,实现矮化抗倒伏,得到广泛应用并促进大幅增产。

- • 分蘖数性状方面:MOC1 编码GRAS转录因子,是首个被克隆的分蘖形成的关键基因;HTD1/D17通过独角金内酯途径调控分蘖数目,而SCM3/OsTB1负调控分蘖但增强茎秆强度,增强植株抗倒伏特性。

- • 每穗粒数性状方面:主要受Gn1a、DEP1、IPA1等多基因调控,其中 IPA1 突变干扰了OsmiR156对IPA1的结合增加该基因的表达从而表现出理想株型。

- • 千粒重性状方面:总体分成三类:GL2/GS2、GW7同步调控了种子粒长粒宽,GS3、GL3.1调控粒长,而GW2、GS5主要调控粒宽。

水稻产量和品质关键基因12条染色体分布情况. 黑色为产量关键基因, 蓝色为品质关键基因

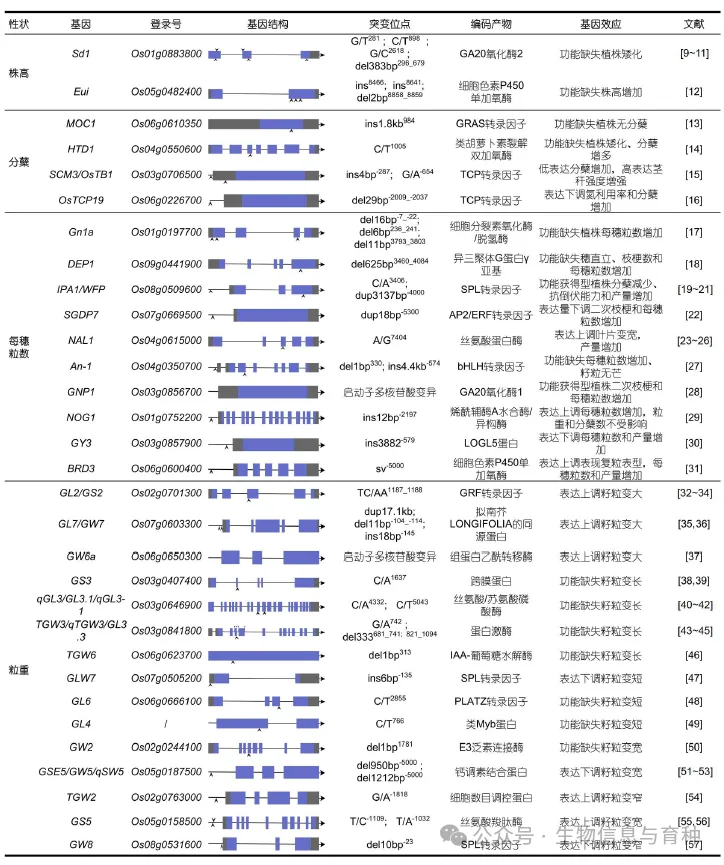

已克隆的具有代表性的水稻产量关键基因

稻米品质主要包括蒸煮食味、碾磨、外观及营养安全品质等方面。

- • 蒸煮食味品质主要由直链淀粉和支链淀粉的构成所决定,其中Wx不同类型的等位基因可形成高、中、低直链淀粉含量,ALK通过改变淀粉分支链结构调控糊化温度;香稻中Badh2基因发生突变积累2-乙酰-1-吡咯啉,形成了独特的芳香风味。

- • 整精米率是评价碾磨品质最重要指标,受Wx和ALK基因协同调控,其优异等位组合可提升加工品质特性。

- • 稻米外观品质主要是指稻米的粒形、垩白、透明度和籽粒色泽等,目前研究比较多的是粒形和垩白性状。粒形基因直接影响千粒重,这里不再赘述;垩白基因方面,Chalk5通过影响蛋白质体排列导致垩白,而WCR1通过抗氧化途径减少心白。

- • 营养安全品质方面,OsAAP6和OsGluA2调控蛋白质含量与组成,而OsNRAMP5决定镉的积累。

已克隆的具有代表性的稻米品质关键基因

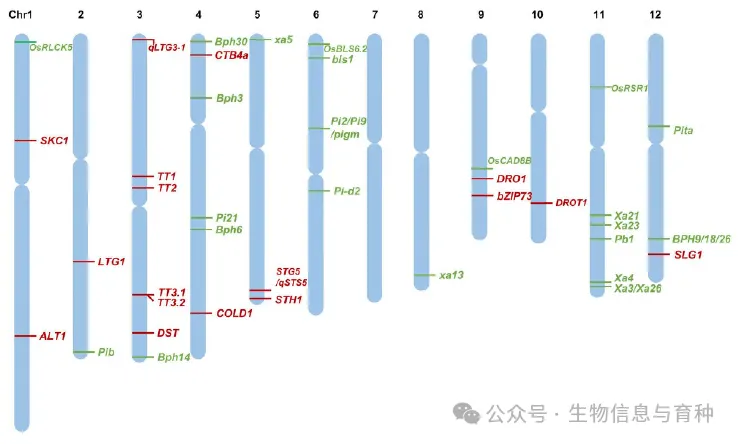

水稻抗逆方面也取得良好研究进展。

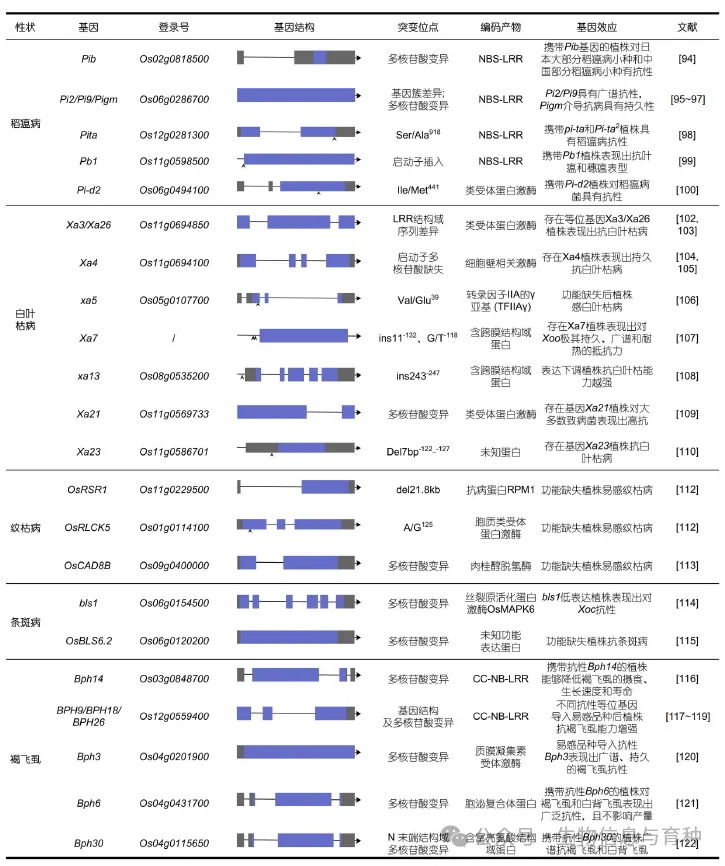

- • 生物胁迫方面:稻瘟病抗性基因多为NBS-LRR类(如Pib、Pi2/Pi9/Pigm),通过激活免疫反应抵御真菌;白叶枯病主要通过NLR类蛋白(如Xa1)、激酶类蛋白(如Xa21)和SWEET蛋白(如xa13)调控抗病性;褐飞虱抗性基因(如Bph14、Bph6)通过诱导胼胝质沉积或激活激素信号通路发挥作用。

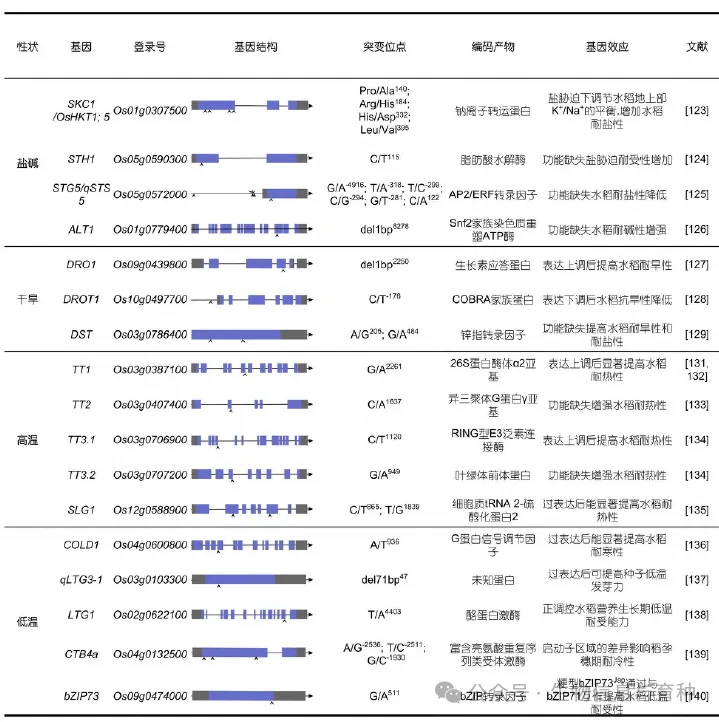

- • 非生物胁迫方面:耐盐基因SKC1调控K+/Na+稳态,耐旱基因DRO1则利用深根结构增强水分吸收,耐高温基因TT3通过泛素化降解叶绿体蛋白维持光合功能,耐低温基因COLD1激活Ca²⁺通道感知低温。

水稻生物和非生物胁迫关键基因12条染色体分布情况. 绿色为生物胁迫关键基因, 红色为非生物胁迫关键基因

已克隆的具有代表性的水稻生物胁迫关键基因

已克隆的具有代表性的水稻非生物胁迫关键基因

如何深刻理解以上关键基因的遗传变异及分子功能将会加快其在水稻育种实践的应用。前人已报道了将部分关键基因应用到育种实践中。

- • 产量性状改良方面:聚合Gn1a和WFP基因提升了非洲新稻穗粒数;通过导入理想株型基因IPA1培育出“嘉优中科”系列高产抗逆品种。

- • 品质性状改良方面:更多地利用Wx基因改良直链淀粉含量和ALK基因改良糊化温度,香味基因Badh2突变后改良香味物质2-乙酰-1-吡咯啉。

- • 生物胁迫改良方面:主要利用Bph相关基因增强稻飞虱抗性,Pi相关基因增强稻瘟病抗性。

- • 非生物胁迫方面:STG5和TT2分别可提升水稻的耐盐性和耐热性。

尽管我们在基因利用方面取得了一些成绩,同时面临诸多挑战,包括基因遗传效应、多效性和连锁累赘问题,多基因协同改良及评价技术体系缺乏问题,前沿关键育种技术应用不足等。本文全面综述了水稻产量、品质及抗逆等方面最为关键基因克隆研究进展,提供了相关功能位点信息,以及探究育种的应用前景,有助于关键基因在水稻育种实践应用,加快高产、优质、抗逆等协同改良水稻新品种的培育。

本文来自博客园,作者:生物信息与育种,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/miyuanbiotech/p/18981255。若要及时了解动态信息,请关注同名微信公众号:生物信息与育种。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号