科学通报 | 盖钧镒院士综述:大豆杂种优势利用的研究进展和展望

近日,南京农业大学盖钧镒院士,杨守萍教授团队在《科学通报》上总结了大豆杂种优势利用的研究进展并进行展望。

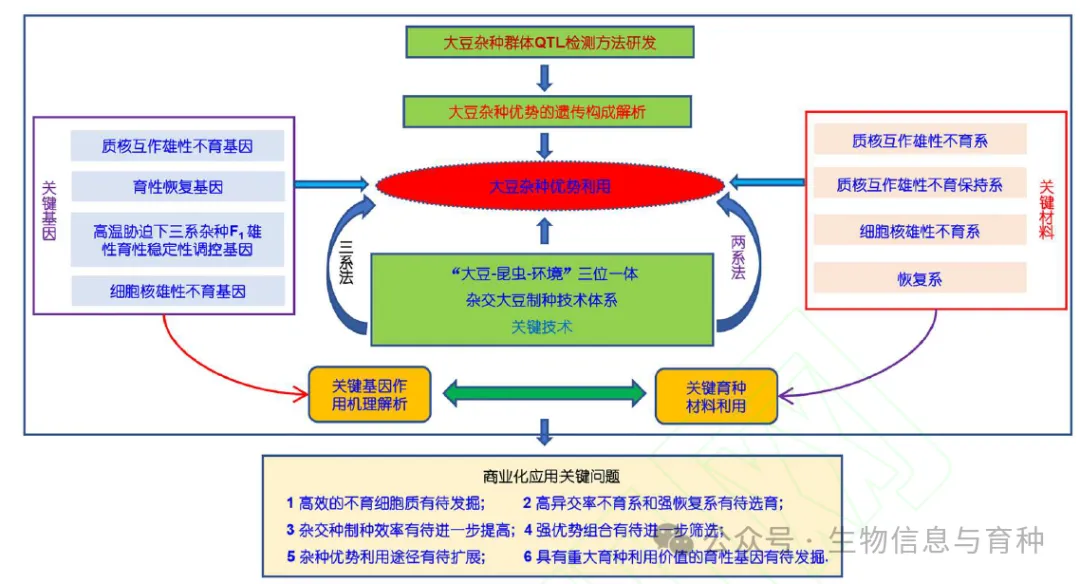

大豆是重要蛋白和油脂作物,我国近五年大豆进口量超 9100 万吨,对外依存度超 80%,提升单产是保障粮食安全的关键。杂种优势利用在水稻、玉米等作物中成效显著,大豆杂交种产量超亲优势率可达 15.6% 以上,高优势组合超 50%,显示出巨大潜力。

遗传效应:主要包括超显性效应、部分显性效应及少量加性效应,国家大豆改良中心研究发现产量由 6 个主位点组控制,显性效应大于加性效应。

QTL 定位技术:

- • 单标记分析法:检测到 38 个产量相关位点,单个位点解释表型变异 11.95%~30.20%。

- • PLSRGA 与 HPQM:PLSRGA 鉴定出 28 个主效 QTL(138 个等位变异),贡献率 61.8%;HPQM 实现全基因组 QTL 高效检测,缩短计算时间,发现单株荚数和小区产量的杂种优势由超显性和加性位点共同决定。

不育细胞质类型:

- • RN 型:来源于汝南天鹅蛋,育成不育系 300 多个,属配子体不育。

- • ZD 型:源自中豆 19,代表不育系 W931A,属配子体不育。

- • N8855 型:来源于湖北栽培大豆,育成 NJCMS1A 等,属孢子体不育。

- • N21566 型:花粉败育早于 N8855 型,属配子体不育。

- • N23661 型:细胞质与其他类型差异显著,不育类型待确定。

恢复系选育:

- • 鉴定标准:花粉萌发率 > 5%,需通过高温、短光照等环境评价。

- • 选育方法:传统杂交(弱恢 × 强恢)、分子标记辅助选择,如利用 GmPPR565 开发 dCAPS 标记。

分子机理:

- • 不育基因:orf178、orf261 等线粒体基因变异。

- • 恢复基因:GmPPR576(N8855 型)、GmPPR565(RN 型),位于第 16 号染色体,修复碳水化合物代谢等途径。

突变体与基因:全球约 30 个 GMS 突变体,18 个位点定位,5 个基因克隆(如 GmMS1、GmMS3),编码驱动蛋白、PHD 转录因子等。

应用前景:用于轮回选择群体(如冀豆 19、冀豆 21),基于 GMS 的第三代杂种育种技术在水稻、玉米中已应用,大豆可通过基因编辑创制新型不育系。

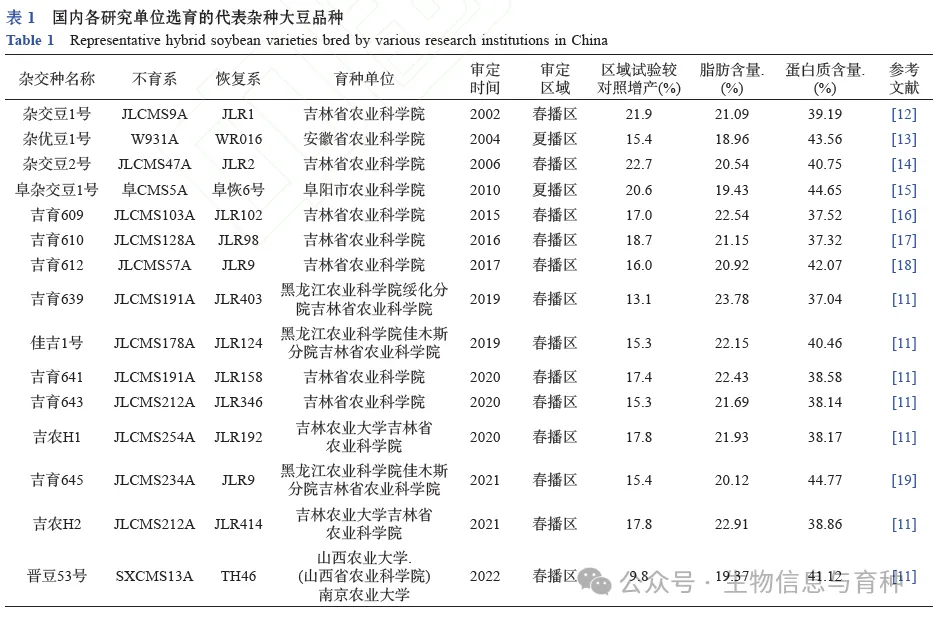

品种审定:

- • 截至 2024 年审定 46 个,平均增产 13%,13 个增产超 15%。

- • 代表品种:杂交豆 1 号(增产 21.9%)、阜杂交豆 1 号(增产 20.6%),14 个达高油标准(≥22%),2 个达高蛋白标准(≥45%)。

制种技术:

- • 昆虫传粉:主要昆虫为中华蜜蜂、意大利蜜蜂、切叶蜂,花期泌蜜量与异交率正相关,种植苜蓿等蜜源植物可增加昆虫数量。

- • 关键技术:不育系与恢复系按 2:1 种植,无露水环境下异交率可达 88.9%~100%,繁殖系数 1:30 以上。

- • 不育细胞质单一:现有 RN 型、ZD 型等均为配子体不育,易受环境影响,需通过扩大种质测交发掘孢子体不育类型。

- • 高异交率不育系与强恢复系不足:需改良花泌蜜量、花朵颜色等性状,聚合多恢复基因(如 GmPPR576)提升恢复力。

- • 制种效率待提升:花期不遇时可通过保存花粉、改造花器官(柱头外露)解决,引入小粒不育系 / 雌性不育恢复系实现机械化分选。

随着不育细胞质发掘、基因编辑技术应用及制种技术革新,大豆杂种优势利用将在提升单产、拓展盐碱地种植等方面发挥重要作用,有望产生显著经济社会效益。

关注公众号,后台回复:大豆,领取原文PDF版本。

本文来自博客园,作者:生物信息与育种,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/miyuanbiotech/p/18981236。若要及时了解动态信息,请关注同名微信公众号:生物信息与育种。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号