中国种子性状数据库

本文约1300字,阅读大概需要5分钟

文章信息

成果速览

植物传播体(diaspore)性状是理解植物繁殖更新和群落构建的关键,然而相关数据的获取仍面临较大挑战。针对全球植物性状数据库中Raunkiæran短缺和数据地理分布不均的问题,武汉植物园宏观生态学组率先建成我国首个综合性种子性状数据库,涵盖超11万条数据,显著提升了全球种子性状数据的完整性与地域代表性,为宏观生态学和植物学研究提供了重要支撑。

研究背景

植物性状是表征环境适应策略与资源分配模式的关键指标,为理解物种分布、群落构建及生态系统功能提供了重要基础。近年来,全球及区域尺度的植物性状数据库不断完善,推动了宏观生态学、功能生态学及生物多样性保护等领域的发展。然而,现有数据库主要聚焦于叶片等生长器官,种子、果实等繁殖器官的记录相对不足,形成显著的数据短板。此外,数据的地域分布极不均衡,部分生物多样性热点地区数据匮乏,进一步加剧了大尺度生态学研究中的地理偏倚问题。中国作为全球生物多样性热点地区之一,拥有逾3.5万种维管植物和多样化的生态系统,丰富的生物资源促使了大量本土研究的开展,相关成果刊载于众多中文期刊,积累了数量可观的植物传播体性状数据,却因语言障碍和获取渠道限制尚未被国际学界广泛利用。

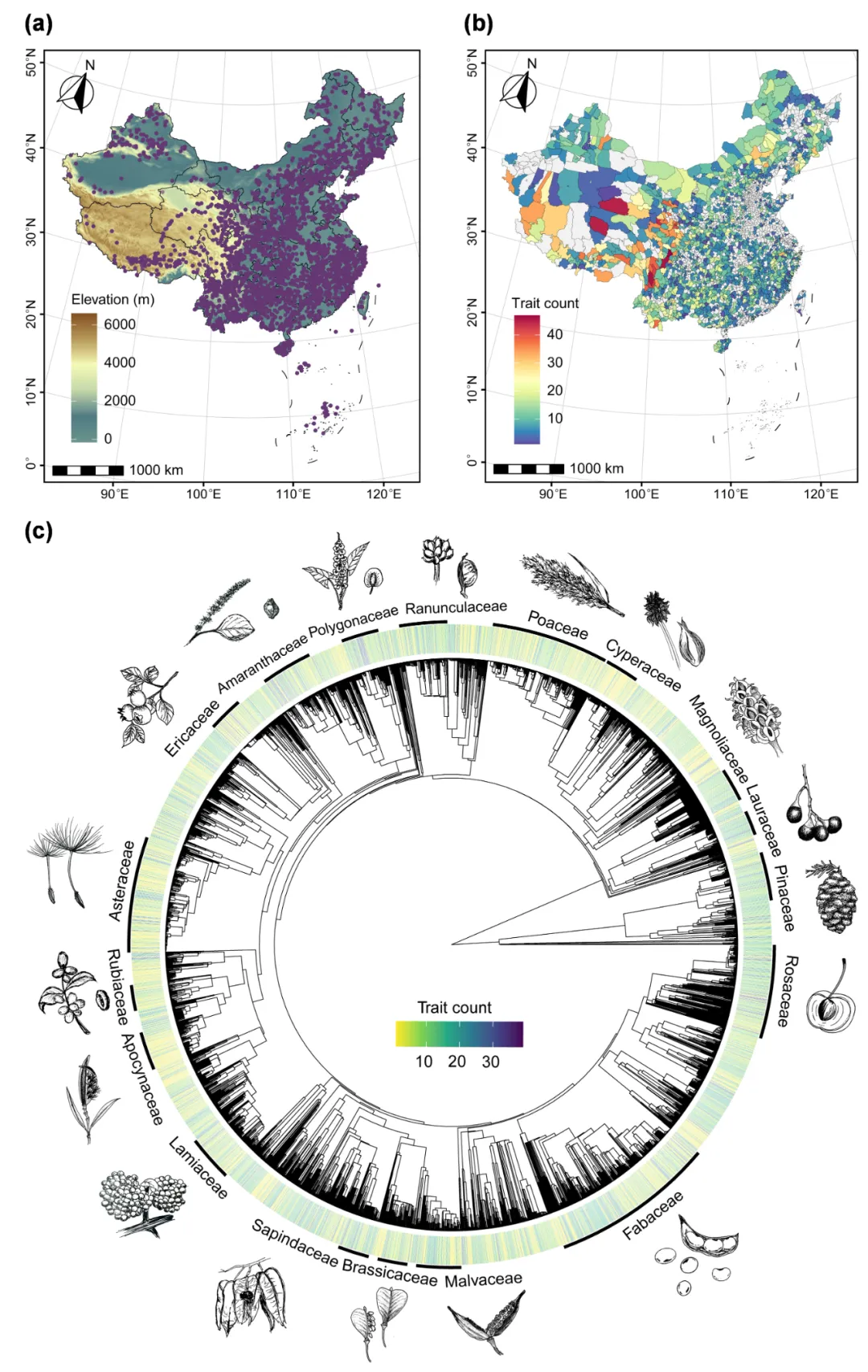

为突破植物传播体性状数据在数量和地域分布上的局限,课题组构建了中国种子性状数据库(Chinese Seed Trait Database, CSTD),系统整合了

● 694个中文数据来源,包括681篇期刊论文、10本专著和3个在线数据库;

● 共收录110451条数据记录,涵盖3897种植物(隶属1416属、214科),覆盖中国全部生物区系;

● 87808条数据包含地理信息,从北纬7.4°到52.9°、东经74.6°到133.7°、海拔0米至5150米,横跨中国所有气候带;

● 涉及118项性状,囊括了种子的各类性状。

图一 各式各样的种子形态(课题组拍摄)

数据内容

图二 中国种子性状数据库的结构框架

数据库由三大核心模块构成:

● 采样地点信息,包括地名、地理坐标和气候数据。79%的记录包含地名信息,66.3%具备精确地理坐标,数据分布横跨45.6°纬度和6000m海拔范围,具备显著的大尺度应用潜力。

● 物种信息,包括分类单元、生活型和生长型。数据库广泛覆盖植物类群,其中接近40%的物种拥有10种以上性状记录,为系统发育比较分析提供基础。

● 性状信息,包括性状名称、具体数据及其单位。数据库收录的性状涵盖形态、生理、化学、物候、数量及传播六大类,为全面描绘种子性状综合征和解析植物繁殖更新策略多样性提供了重要的数据支持。

图三 中国种子性状数据库的地理及系统发育分布

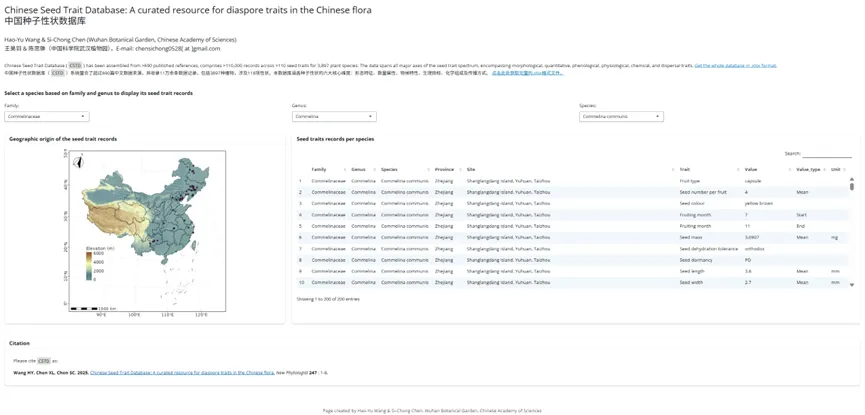

数据获取

中国种子性状数据库属于完全开放获取,用户可通过Shiny交互式网页平台在线浏览、筛选和下载数据。欢迎自由使用,使用后请务必引用原文:Wang HY, Chen XL, Chen SC. 2025. Chinese Seed Trait Database: A curated resource for diaspore traits in the Chinese flora. New Phytologist 247: 1-6. http://doi.org/10.1111/nph.70296

访问入口:

https://macroecologygroup.shinyapps.io/CSTD

通量诚邀全球植物学家、生态学家及相关研究人员共同参与数据库的建设与完善,推动数据共享与集成,促进全球种子性状信息的全面整合与深入应用。

该研究近日以“Chinese Seed Trait Database: A curated resource for diaspore traits in the Chinese flora”为题发表于主流期刊《New Phytologist》。中国科学院武汉植物园宏观生态学课题组博士研究生王昊羽为论文的第一作者,陈思翀研究员为论文的通讯作者,南昌大学本科生陈雪琳参与了数据库收集工作。本研究受到国家自然科学基金项目和中国科学院“率先行动”引才计划的资助。

本文来自博客园,作者:生物信息与育种,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/miyuanbiotech/p/18981217。若要及时了解动态信息,请关注同名微信公众号:生物信息与育种。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号