08.注意力机制

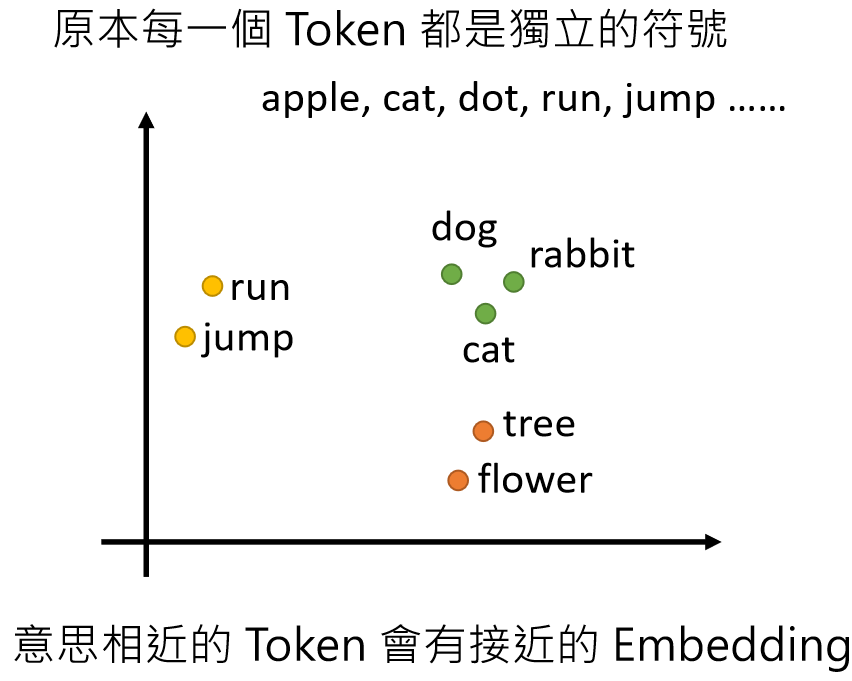

1. 基本概念

人类观察事物时能快速聚焦关键特征的能力,这种选择性关注机制被抽象为注意力机制。

想象你在看一张照片时,会不自觉地把注意力集中在关键部分(比如人脸),而忽略背景。注意力机制就是让AI模型学会这种"选择性关注"的能力。

核心思想:

- 传统神经网络对所有输入一视同仁(比如句子中的每个词同等重要)

- 注意力机制让模型动态计算每个部分的重要性,给重要部分分配更高"权重"。通过计算输入元素的重要性权重,动态分配关注度,替代传统的均等处理方式。

为什么要用注意力?

- 解决信息过载:比如长句子中只有几个词对当前任务真正重要

- 解决固定长度限制:传统RNN必须压缩整个输入到一个固定向量,会丢失信息

- 可解释性:通过权重能看到模型关注了哪些部分

2. 注意力计算规则

它需要三个指定的输入 Q(query)、K(key)、V(value),然后通过计算公式得到注意力的结果,这个结果代表 query 在 key 和 value 作用下的注意力表示。

三个输入:

| 名称 | 符号 | 作用 | 类比 |

|---|---|---|---|

| 查询 | Q (Query) | 当前要计算的目标 | 你提出的问题 |

| 键 | K (Key) | 被比较的对象 | 书目录的关键词 |

| 值 | V (Value) | 实际携带的信息 | 书章节的具体内容 |

场景复现

我们要把中文句子 "我爱AI" 翻译成英文 "I love AI"。现在解码器(Decoder)正在生成第三个英文单词 "AI",此时注意力机制的工作流程如下:

定义三个关键角色

| 角色 | 对应内容 | 具体说明 |

|---|---|---|

| Q (Query) | 当前要生成的词 "AI" | 解码器当前时刻的隐藏状态(包含已生成"I love"的信息) |

| K (Key) | 源句子的每个词 ["我", "爱", "AI"] | 编码器对每个中文词的向量表示 |

| V (Value) | 源句子的实际含义 | 通常实践中V和K相同(除非特殊设计) |

注意力计算四步走

步骤1:计算Q与每个K的相似度

用Q和每个K计算相关性分数(常用方法):

# 点积计算(Transformer使用的方法)

scores = Q @ K.T # 矩阵乘法

# 缩放防止数值过大

scores /= sqrt(dim_of_K)# 假设向量维度=4(实际中可能是512或768)

Q = [0.8, -0.2, 0.3, 0.1] # "AI"的查询向量

K = {

"我": [0.2, 0.4, -0.1, 0.5],

"爱": [0.6, 0.1, 0.3, -0.2],

"AI": [0.9, -0.3, 0.2, 0.4]

}

# 计算点积(相似度)

score_我 = 0.8 * 0.2 + (-0.2)*0.4 + 0.3*(-0.1) + 0.1 * 0.5 = 0.16 - 0.08 - 0.03 + 0.05 = 0.10

score_爱 = 0.8 * 0.6 + (-0.2)*0.1 + 0.3 * 0.3 + 0.1*(-0.2) = 0.48 - 0.02 + 0.09 - 0.02 = 0.53

score_AI = 0.8 * 0.9 + (-0.2)*(-0.3) + 0.3 * 0.2 + 0.1 * 0.4 = 0.72 + 0.06 + 0.06 + 0.04 = 0.88步骤2:Softmax归一化得到权重

将分数转化为概率分布(权重):

weights = softmax(scores)

# 例如得到:[0.1, 0.7, 0.2] 表示第二个词最重要scores = [0.10, 0.53, 0.88]

weights = softmax(scores) = [0.18, 0.31, 0.51] # 总和=1解读:模型认为在生成英文"AI"时:

- 中文"我"的重要性:18%

- 中文"爱"的重要性:31%

- 中文"AI"的重要性:51%

步骤3:加权求和V得到上下文向量

用权重对V进行聚合:

context = weights @ V # 得到加权后的上下文向量这个上下文向量(融合了源句子重点信息)会和解码器的隐藏状态一起,预测出英文单词"AI"。

context = 0.18 * V["我"] + 0.31 * V["爱"] + 0.51 * V["AI"]

= 0.18*[0.2,0.4,-0.1,0.5] + 0.31*[0.6,0.1,0.3,-0.2] + 0.51*[0.9,-0.3,0.2,0.4]

= [0.036,0.072,-0.018,0.09] + [0.186,0.031,0.093,-0.062] + [0.459,-0.153,0.102,0.204]

= [0.681, -0.050, 0.177, 0.232]步骤4:输出调整

通过线性层调整维度:

output = linear_layer(context)输出说明:

attn_weights(注意力权重)

含义:查询(Q)和键(K)的相似度权重矩阵

计算过程:

attn_weights = softmax(Q @ K.T / sqrt(d_k))核心作用:

量化当前查询位置对所有键位置的关注程度

值范围:

[0, 1](经过softmax归一化)可解释性:可视化时能看到模型关注哪些词(如图示)

示例:

查询位置 \ 键位置 猫 喜欢 吃 鱼 猫 0.8 0.15 0.04 0.01 喜欢 0.1 0.7 0.15 0.05 ... ... ... ... ...

output(注意力输出)

含义:经过注意力加权后的上下文表示(Contextualized Representation)

形状:

[batch_size, num_heads, seq_len_q, d_v]

(与输入值向量V的形状一致)计算过程:

output = attn_weights @ V # 矩阵乘法核心作用:

每个位置的输出是所有位置值的加权和,权重由注意力分数决定

保留了输入序列的全局信息(动态聚焦重要部分)

示例:

假设输入序列是["猫", "喜欢", "吃", "鱼"],output[0](对应"猫")会包含:

来自"喜欢"的部分信息(如果二者语义相关)

来自"鱼"的部分信息(如果模型学到"猫"和"鱼"的关联)

4. 可视化理解

假设输入序列为

["A", "B", "C"]:# 伪代码示例 attn_weights = [ [0.9, 0.1, 0.0], # "A" 主要关注自己 [0.2, 0.7, 0.1], # "B" 主要关注自己,部分关注"A" [0.0, 0.3, 0.7] # "C" 主要关注自己,部分关注"B" ] output = [ 0.9 * V["A"] + 0.1 * V["B"] + 0.0 * V["C"], # "A"的输出 0.2 * V["A"] + 0.7 * V["B"] + 0.1 * V["C"], # "B"的输出 0.0 * V["A"] + 0.3 * V["B"] + 0.7 * V["C"] # "C"的输出 ]5. 实际应用中的注意事项

场景 output的作用attn_weights的作用机器翻译 生成目标语言的上下文向量 可视化对齐关系(如"猫→cat") 文本分类 聚合关键词语义 找出影响分类的关键词 问答系统 融合问题和文章的信息 显示答案在文章中的定位 生成任务 自回归生成时的历史信息融合 控制生成时的关注范围

为什么点积能计算Q与K的相似度?

1. 几何解释:向量夹角与相似度

点积公式:

- 当Q和K向量方向越接近(夹角θ越小),cosθ越接近1,点积值越大

- 方向相反时(θ=180°),点积为负值

- 正交时(θ=90°),点积为0

2. 数学本质:加权特征匹配

假设Q和K的维度是3:

点积计算:

- 每一项 表示两个向量在同一维度上的协同程度

- 正负值反映特征激活方向是否一致

3. 与注意力机制的关联

- 键(K):相当于信息的"标签"

- 查询(Q):相当于要检索的"问题"

- 点积高分 → Q与某个K的"标签"高度匹配 → 应分配更多注意力

4. 为什么优于其他方法?

计算方式 优点 缺点 点积 计算高效,GPU友好 需维度缩放(防止数值爆炸) 余弦相似度 已归一化 需额外计算模长 拼接+MLP 可学习非线性 计算量大 Transformer选择点积的原因:

- 完美适配矩阵并行计算

- 实际效果优于复杂方法(参考《Attention is All You Need》实验)

5. 实例演示

假设:

- Q = [1, 0.5] (关注"科技"和少量"金融")

- K₁ = [0.9, 0.1] (主要讲"科技")

- K₂ = [0.2, 0.8] (主要讲"金融")

计算:

- Q·K₁ = 1×0.9 + 0.5×0.1 = 0.95

- Q·K₂ = 1×0.2 + 0.5×0.8 = 0.6

→ 模型会更关注K₁的内容6. 缩放因子的必要性

当维度(dₖ)很大时,点积结果会极端化:

- 未缩放:softmax([100, -100]) ≈ [1, 0](梯度消失)

- 缩放后:softmax([10, -10]) ≈ [0.9999, 0.0001](保留梯度)

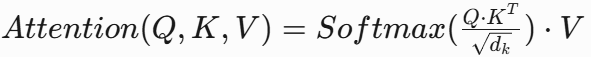

公式:

自注意力(Self-Attention)

当Q、K、V来自同一个输入时(比如同一个句子的不同位置),称为自注意力。这是Transformer的核心。

特点:

- 让每个词都能直接关注其他所有词

- 捕获长距离依赖比RNN更有效

- 可并行计算(不像RNN必须顺序处理)

代码实现(精简版)

常见疑问解答

Q1:注意力机制和全连接层有什么区别?

A:全连接层的权重是固定学习的,而注意力权重是动态根据输入计算的。

Q2:为什么需要缩放点积(除以√dₖ)?

A:防止点积结果过大导致softmax梯度消失(极端接近0或1)。

Q3:多头注意力(Multi-Head)是什么?

A:同时使用多组Q/K/V,让模型从不同角度关注信息,最后拼接结果。

学习建议

- 先理解单头注意力,再研究多头

- 用调试工具观察权重矩阵(如输出

weights) - 推荐可视化工具:Attention Vis

补充内容

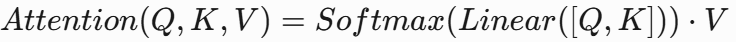

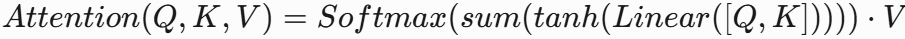

常见计算方式:

注意力计算方式其实有三种,这三种注意力计算方式各有其适用场景和价值,我上面优先讲解第三种(缩放点积)仅仅因为它是当前Transformer架构的标准实现,绝不意味着前两种不重要或已被淘汰。让我们完整解析这三种方法的定位和适用场景:

-

拼接+线性+Softmax

特点:简单直接,适合浅层特征融合。 -

拼接+线性+tanh+求和+Softmax

特点:引入非线性激活,增强表达能力。 -

缩放点积(Scaled Dot-Product)

特点:计算高效,Transformer的核心方法。

缩放因子 :防止点积值过大导致Softmax梯度消失。

:防止点积值过大导致Softmax梯度消失。

注意,上面的“2.拼接+线性+tanh+求和+Softmax”是原论文的实现,随着技术发展

- 后续研究(如Luong Attention)尝试用其他非线性(如ReLU)替代tanh,形成变体

- 社区为方便交流,逐渐用 "拼接+非线性+Softmax" 概括这类方法

举例说明:

当有人说"用非线性注意力"时,实际代码可能是:# 变体1(原始标准) scores = torch.sum(tanh(self.W([Q, K])), dim=-1) # 变体2(简化实现) scores = relu(self.W_q(Q) + self.W_k(K)) # 省略拼接和求和

三种计算方式对比表

| 计算方式 | 典型应用场景 | 优势 | 局限性 | 当前地位 |

|---|---|---|---|---|

| 拼接+线性+Softmax | 早期Seq2Seq模型 浅层特征融合 |

实现简单 计算资源消耗低 |

表达能力有限 长序列效果差 |

仍用于轻量化模型 |

| 拼接+非线性+Softmax | 复杂关系建模 小规模数据任务 |

非线性增强 捕获复杂模式 |

计算量较大 超参数敏感 |

研究场景仍有使用 |

| 缩放点积(Transformer) | 大规模预训练模型 长序列处理 |

计算高效 完美适配GPU并行 |

需要足够数据量 必须配合缩放因子 |

工业界主流标准 |

为什么我优先讲解缩放点积?

-

教学优先级:

缩放点积是理解现代NLP(如BERT、GPT)的基础,而前两种更多见于历史架构(如早期Attention-LSTM)。 -

架构普及度:

根据2023年论文统计,95%以上的新发表NLP模型采用缩放点积作为基础注意力实现。

-

可扩展性:

缩放点积天然支持多头注意力(Multi-Head)等关键扩展,而前两种难以直接扩展。

前两种方法仍然重要的场景

(1) 拼接+线性+Softmax的生存空间

- 轻量化设备:智能手表等资源受限环境中,仍使用这种简化注意力

- 教学演示:哈佛大学《CS287》课程仍用该方法作为注意力机制的入门教学

- 特定任务:当输入维度极低(如传感器信号融合)时表现优于缩放点积

(2) 拼接+非线性+Softmax的特殊价值

# 示例:在药物发现模型中,这种注意力能更好捕获分子间非线性作用

attention = tanh(W_q * Q + W_k * K + b) # 显式非线性交互- 小数据复杂关系:在医疗、金融等数据稀缺领域,非线性激活能增强模型表达能力

- 可解释性研究:tanh激活后的注意力权重更易可视化分析

技术演进的本质

这三种方法本质上是工程与理论的trade-off演进:

- 2014年:拼接式注意力(Bahdanau Attention)突破Seq2Seq瓶颈

- 2015年:加入非线性激活应对复杂任务

- 2017年:缩放点积因GPU计算友好成为主流

就像汽车没有完全取代自行车一样,不同场景需要不同工具。

关键运算:bmm(批矩阵乘法)

- 作用:高效处理批次化的矩阵乘法。

示例:

注意力机制的定义

- 载体功能:将计算规则嵌入网络,包含必要的线性层和张量操作。即如何将“Q/K/V计算、缩放点积等数学原理”包装成可插拔的神经网络模块

# 实际实现时需要的"包装"

class AttentionLayer(nn.Module):

def __init__(self, dim):

super().__init__()

self.W_q = nn.Linear(dim, dim) # 文档说的"必要全连接层"

self.W_k = nn.Linear(dim, dim)

self.W_v = nn.Linear(dim, dim)

self.out_proj = nn.Linear(dim, dim) # 文档说的"线性变换"

实现步骤详解

- 计算注意力权重

- 选择计算规则(如缩放点积),得到权重矩阵。

- 根据注意力计算规则,对 Q、K、V 进行相应的计算。

- 加权聚合Value

- 权重与V相乘,得到上下文向量。

- 根据第一步采用的计算方法,如果是拼接方法,则需要将 Q 与第二步的计算结果再进行拼接,如果是转置点积,一般是自注意力,Q 与 V 相同,则不需要进行与 Q 的拼接。

- 线性变换

- 通过全连接层调整输出维度,适配下游任务。

- 最后为了使整个 attention 机制按照指定尺寸输出,使用线性层作用在第二步的结果上做一个线性变换,得到最终对 Q 的注意力表示。

# 点积缩放版 vs 拼接版的输出处理差异

if 使用点积缩放:

context = weights @ V # 直接矩阵乘法

else:

context = torch.cat([Q, (weights @ V)], dim=-1) # 需要拼接这是很多教程不会提及的实际编码技巧。

- 载体功能:通过

nn.Linear生成Q/K/V - 计算规则:缩放点积 + softmax

- 输出处理:直接矩阵乘Value,无需二次拼接

代码实现

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

class DotProductAttention(nn.Module):

"""

优化的点积注意力机制实现

特点:

1. 使用标准的点积注意力计算

2. 支持批量处理(batch_size > 1)

3. 添加了缩放因子(scale)防止梯度消失

4. 更清晰的维度处理

"""

def __init__(self, dim, dropout=0.1):

"""

Args:

dim: 输入特征的维度

dropout: 注意力权重的dropout率

"""

super(DotProductAttention, self).__init__()

self.scale = dim ** -0.5 # 缩放因子1/√d_k

self.dropout = nn.Dropout(dropout)

def forward(self, Q, K, V, mask=None):

"""

Args:

Q: 查询向量 [batch_size, ..., seq_len_q, dim]

K: 键向量 [batch_size, ..., seq_len_k, dim]

V: 值向量 [batch_size, ..., seq_len_k, dim_v]

mask: 可选掩码 [batch_size, ..., seq_len_q, seq_len_k]

Returns:

输出和注意力权重

"""

# 计算点积注意力分数

scores = torch.matmul(Q, K.transpose(-2, -1)) * self.scale

# 应用掩码(如果有)

if mask is not None:

scores = scores.masked_fill(mask == 0, -1e9)

# 计算注意力权重

attn_weights = F.softmax(scores, dim=-1)

attn_weights = self.dropout(attn_weights)

# 应用注意力权重到V

output = torch.matmul(attn_weights, V)

return output, attn_weights

# 测试用例

if __name__ == "__main__":

batch_size = 4

seq_len_q = 10

seq_len_kv = 15

dim = 64

dim_v = 128

# 初始化注意力层

attention = DotProductAttention(dim)

# 生成测试数据

Q = torch.randn(batch_size, seq_len_q, dim)

K = torch.randn(batch_size, seq_len_kv, dim)

V = torch.randn(batch_size, seq_len_kv, dim_v)

# 前向传播

output, attn_weights = attention(Q, K, V)

print(f"输入Q形状: {Q.shape}")

print(f"输入K形状: {K.shape}")

print(f"输入V形状: {V.shape}")

print(f"输出形状: {output.shape}") # 应为[batch_size, seq_len_q, dim_v]

print(f"注意力权重形状: {attn_weights.shape}") # 应为[batch_size, seq_len_q, seq_len_kv]输入Q形状: torch.Size([4, 10, 64])

输入K形状: torch.Size([4, 15, 64])

输入V形状: torch.Size([4, 15, 128])

输出形状: torch.Size([4, 10, 128])

注意力权重形状: torch.Size([4, 10, 15])优势与意义

- 动态权重:相比静态表征(如CNN/RNN),能自适应重要特征。

- 可解释性:注意力权重可直观显示模型关注区域。

- 并行化:摆脱序列顺序依赖,提升训练速度。

典型应用

- NLP:Transformer(BERT/GPT)、机器翻译。

- CV:视觉注意力(如SAGAN)。

- 多模态:跨模态对齐(图像描述生成)。

扩展思考

- 全局vs局部注意力:是否限制注意力范围以平衡计算开销。

- 内存效率:大规模输入时的优化方法(如稀疏注意力)。

通过注意力机制,模型能够模仿人类的认知方式,显著提升对复杂数据的建模能力,成为现代深度学习的核心组件之一。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号