07.RNN模型简介(传统RNN、LSTM、GRU)

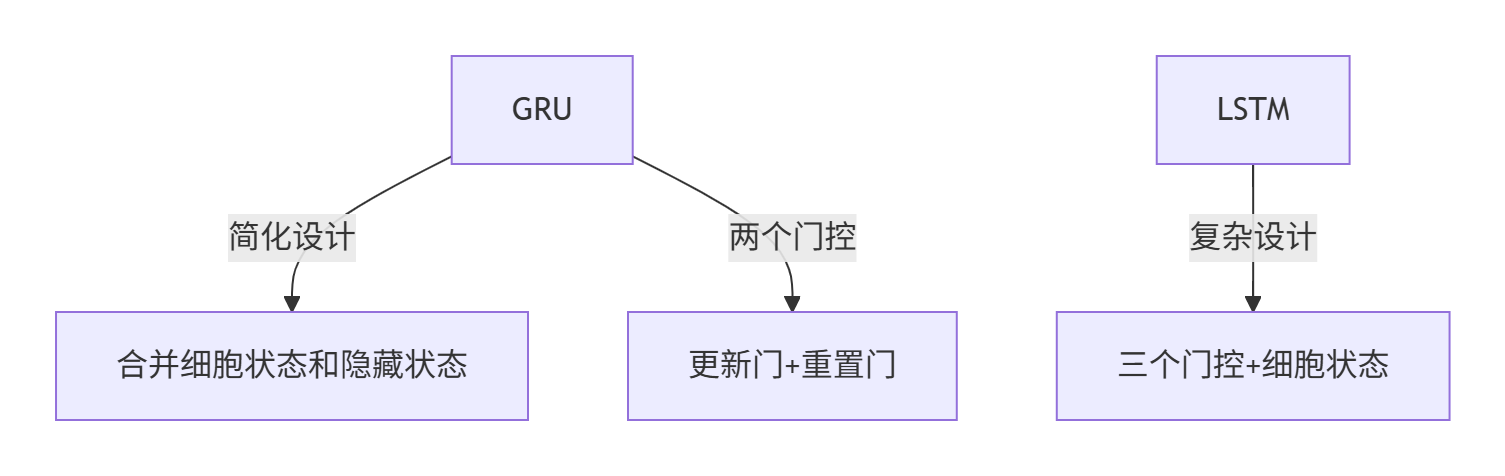

该博客确实缺少近5年(2020-2025)关键进展(如Transformer的对比、现代RNN变种如SRU),但作为基础原理讲解仍然合格。

当前(2025年)工业界的技术采用情况:

- 纯RNN使用率:<15%

- LSTM/GRU使用率:约30%(主要在嵌入式设备)

- Transformer架构:约55%(但其中20%会结合RNN模块)

建议用2-3天掌握该博客内容,然后快速过渡到Transformer学习,但保留这个"技术考古"的认知框架。

学习路线建议:

什么是RNN模型?

- 全称:Recurrent Neural Network(循环神经网络)

- 核心特点:

- 序列数据处理:专为处理时序数据(如语言、语音、时间序列)设计。

- 循环机制:隐层输出会作为下一时间步的输入的一部分,形成信息传递链。

- 动态输入输出:支持变长输入和输出(取决于具体结构类型)。

一般单层神经网络:仅包含 Input→Hidden→Output 的单向传递:

RNN 单层网络:引入 Hidden State,通过时间步展开形成循环结构,实现序列信息的传递:

以时间步进行展开后的单层网络结构:

循环机制使隐层上一时间步的输出能作为当下时间步输入的一部分(结合当前输入)影响当前输出,体现了对序列连续性的建模能力。

RNN 模型的作用

- 核心优势:能有效利用序列之间的关系,适合处理具有连续性的输入序列(如人类语言、语音等)。

- 应用场景:广泛应用于 NLP 领域,如文本分类、情感分析、意图识别、机器翻译等。

RNN运行过程示例(用户意图识别)

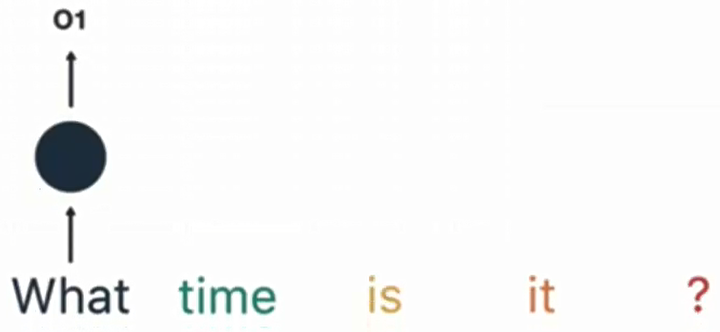

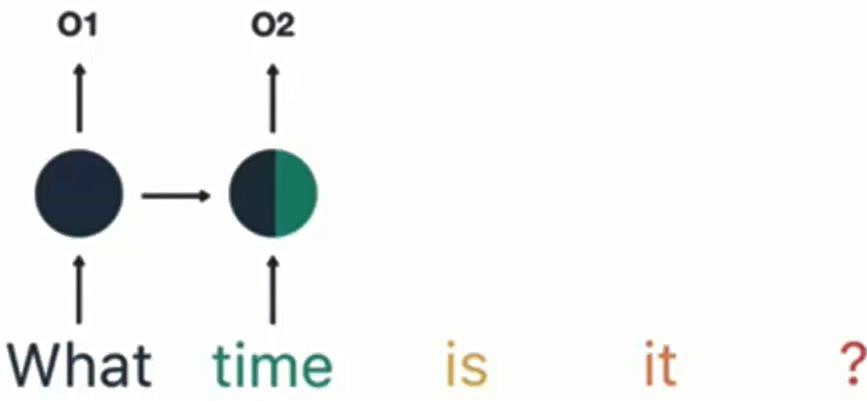

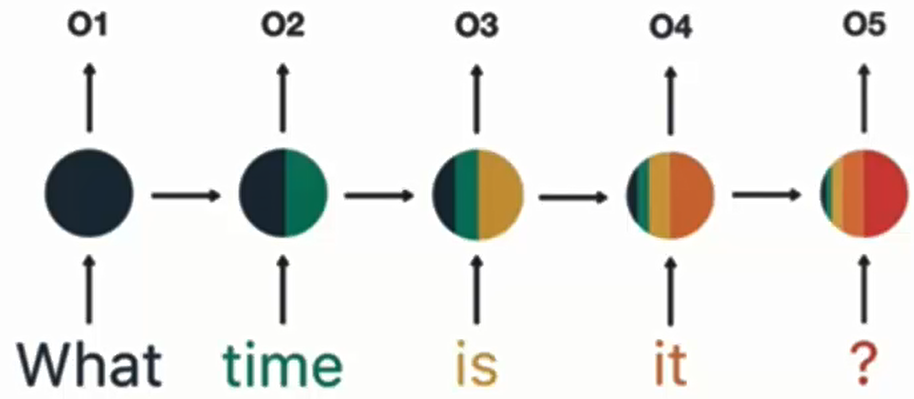

以输入句子 “What time is it ?” 为例:

![]()

分词:将句子拆分为单词序列,RNN 按顺序逐词处理。

![]()

- 第一步:输入 “What”,产生输出 O1。

- 第二步:输入 “time”,结合上一步隐层输出 O1,产生输出 O2。

- 后续步骤:重复上述过程,依次处理 “is”“it”“?”,产生 O3、O4、O5。

通过最终隐层输出 O5 解析用户意图(如 “询问时间”)。

意图解析:对O5做softmax分类,得到意图标签(如"询问时间")。

RNN 模型的分类

按输入和输出的结构分类

| 类型 | 特点 | 应用场景 |

|---|---|---|

| N vs N | 输入输出序列等长(如输入5词,输出5标签) | 生成等长合辙诗句、序列标注 |

| N vs 1 | 输入序列,输出单个值(最后一个隐层输出经线性变换 + 激活函数处理) | 文本分类、意图识别、情感分析 |

| 1 vs N | 输入单个值(如图像),输出序列(如描述)(输入作用于每次输出) | 图像描述生成(图片生成文字) |

| N vs M | 输入输出不等长,由编码器和解码器组成(seq2seq 架构),通过隐含变量 c 传递信息 | 机器翻译、文本摘要、、阅读理解 |

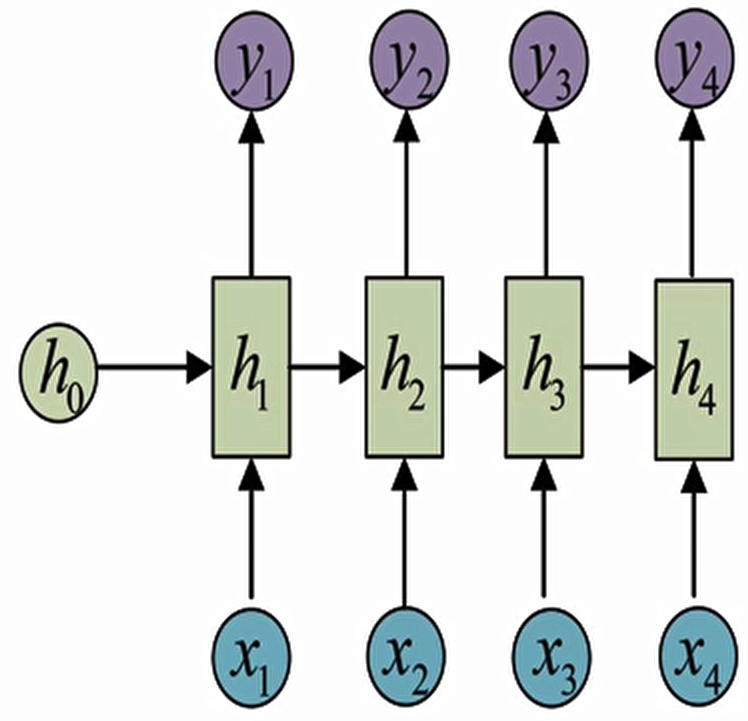

N VS N- RNN:

它是RNN最基础的结构形式,最大的特点就是: 输入和输出序列是等长的.由于这个限制的存在,使其适用范围比较小,可用于生成等长度的合辙诗句.

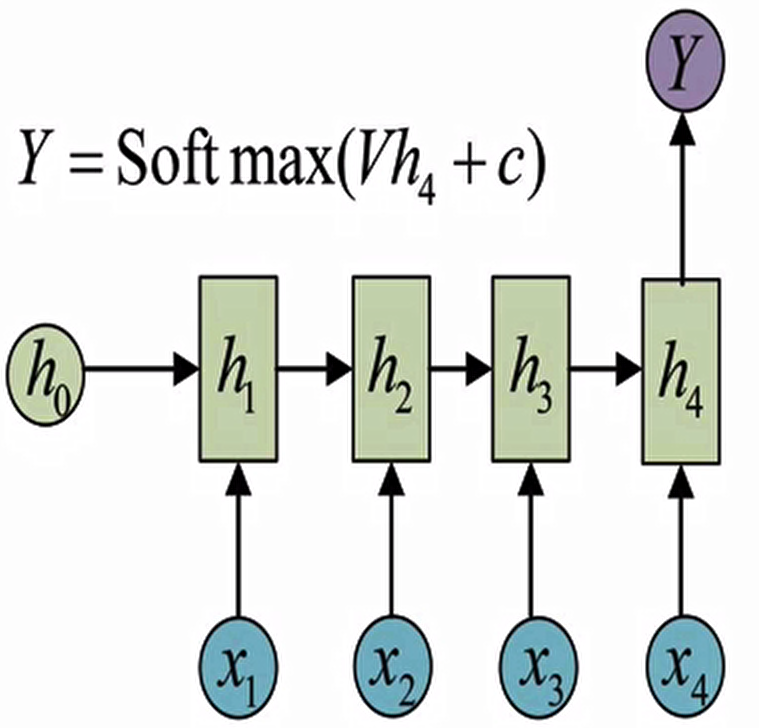

N VS 1-RNN:

有时候我们要处理的问题输入是一个序列,而要求输出是一个单独的值而不是序列,应该怎样建模呢?我们只要在最后一个隐层输出h上进行线性变换就可以了,大部分情况下为了更好的明确结果,还要使用sigmoid或者softmax进行处理,这种结构经常被应用在文本分类问题上.

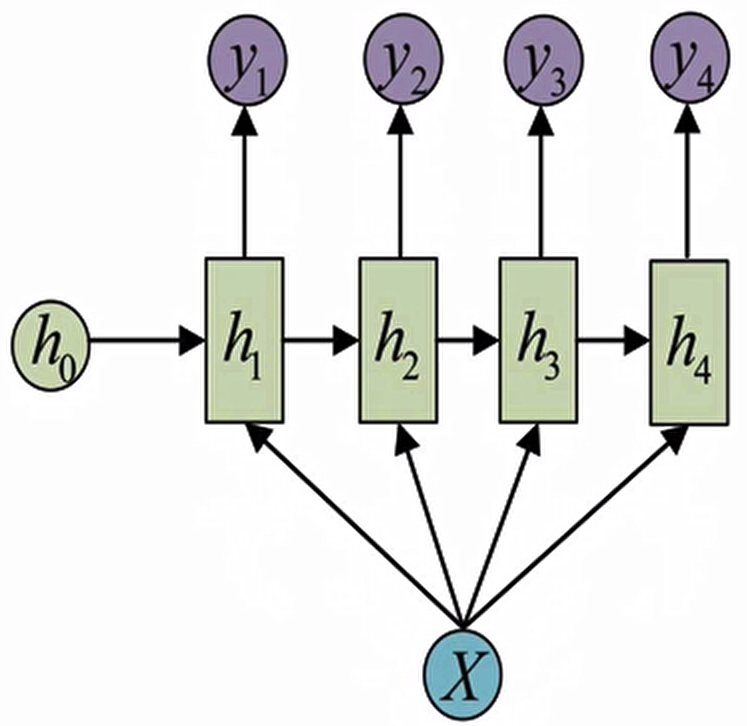

1 VS N - RNN:

如果输入不是序列而输出为序列的情况怎么处理呢?我们最常采用的一种方式就是使该输入作用于每次的输出之上.这种结构可用于将图片生成文字任务等.

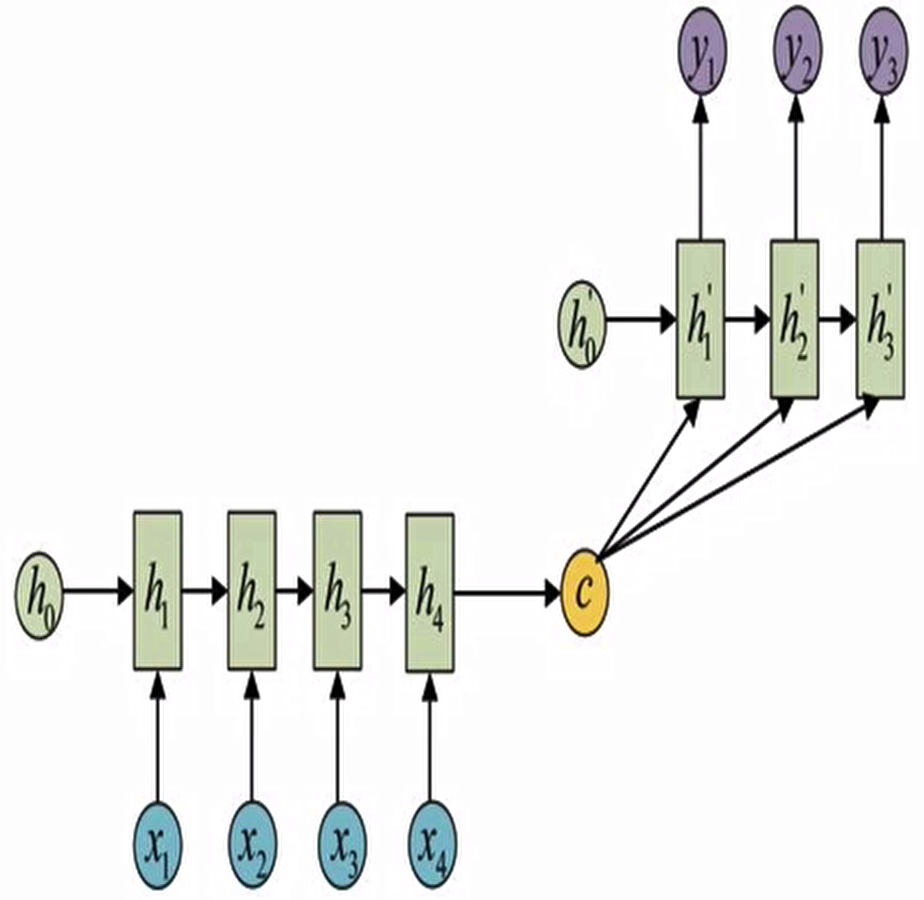

N VS M- RNN:

这是一种不限输入输出长度的RNN结构,它由编码器和解码器两部分组成,两者的内部结构都是某类RNN,它也被称为seq2seq架构.输入数据首先通过编码器,最终输出一个隐含变量c,之后最常用的做法是使用这个隐含变量c作用在解码器进行解码的每一步上,以保证输入信息被有效利用。

seq2seq架构最早被提出应用于机器翻译,因为其输入输出不受限制,如今也是应用最广的RNN模型结构.在机器翻译,阅读理解,文本摘要等众多领域都进行了非常多的应用实践。

Sequence-to-sequence

Input a sequence, output a sequence.

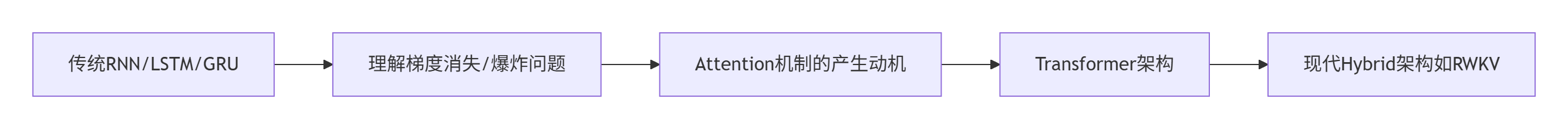

按内部构造分类

- 基础RNN:简单循环单元,存在梯度消失/爆炸问题。

- LSTM(长短期记忆):

- 引入门控机制(输入门、遗忘门、输出门),缓解长程依赖问题。

- Bi-LSTM:双向处理序列,同时捕捉前后文信息。

- GRU(门控循环单元):

- LSTM的简化版,合并门控结构,计算效率更高。

- Bi-GRU:双向GRU,兼顾前后信息。

通过上述结构,RNN成为处理序列数据的基石模型,后续的LSTM、GRU等改进进一步推动了NLP领域的发展。

小节总结

- RNN 是处理序列数据的循环神经网络,通过循环机制捕捉序列关系,输入输出多为序列形式。

- 其核心作用是建模序列连续性,广泛应用于 NLP 各类任务。

- 按输入输出结构可分为 N vs N、N vs 1、1 vs N、N vs M(seq2seq 架构),按内部构造可分为传统 RNN、LSTM、GRU 及其双向变体等。

- seq2seq 架构因输入输出长度灵活,在机器翻译等领域应用最广。

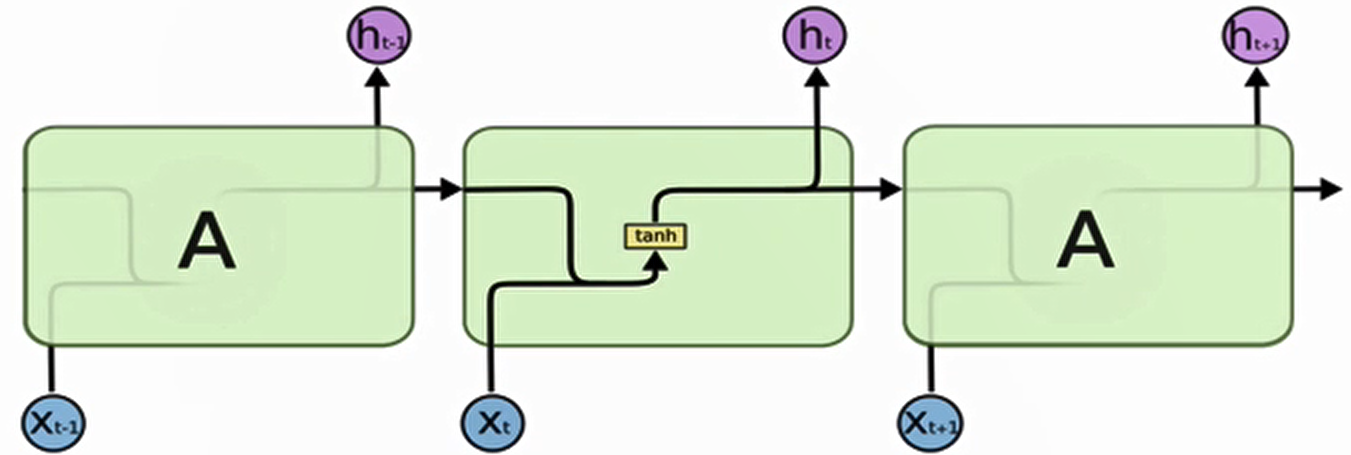

传统 RNN 模型

学习目标

- 了解传统 RNN 的内部结构及计算公式

- 掌握 Pytorch 中传统 RNN 工具的使用

- 了解传统 RNN 的优势与缺点

传统 RNN 的内部结构图

结构解释图

内部结构分析

内部结构过程演示

根据结构分析得出内部计算公式

激活函数 tanh 的作用

- 用于帮助调节流经网络的值,tanh 函数将值压缩在 - 1 和 1 之间。

实例演示

假设:

- 当前输入

x_t包含关键词"毕业"(重要事件) - 上一状态

h_{t-1}含有高频记忆"校园" - 模型已学到

W_f会赋予这类组合较高权重

计算过程:

原始决策值 = W_f·["校园","毕业"] + b_f = 1.8

f_t = tanh(1.8) ≈ 0.86 # 模型决定保留86%记忆Pytorch 中传统 RNN 工具的使用

- 位置:在 torch.nn 工具包之中,通过 torch.nn.RNN 可调用。

初始化参数(创建RNN时的配置)

rnn = nn.RNN(input_size=5, hidden_size=6, num_layers=2)| 参数名 | 通俗解释 | 类比说明 |

|---|---|---|

input_size |

每个时间步输入的特征维度 | 如同一个字的"笔画数"(如5笔) |

hidden_size |

隐藏状态的维度(记忆容量) | 如同大脑的"记忆格子数"(6格) |

num_layers |

堆叠的RNN层数 | 如同"大脑的层数"(2层) |

nonlinearity |

激活函数(tanh或relu) |

决定信息如何过滤 |

前向传播参数(调用RNN时的输入)

output, hn = rnn(input, h0)| 参数名 | 形状说明 | 关键作用 | 示例形状 |

|---|---|---|---|

input |

(seq_len, batch, input_size) |

输入序列数据 | (3, 1, 5) |

h0 |

(num_layers, batch, hidden_size) |

初始隐藏状态(记忆起点) | (2, 1, 6) |

具体例子拆解

假设我们要处理一个句子:

- 每个词用5维向量表示(

input_size=5) - 希望RNN记忆容量为6维(

hidden_size=6) - 使用2层RNN(

num_layers=2)

import torch

import torch.nn as nn

# 输入:3个词的句子,batch_size=1

input = torch.randn(3, 1, 5) # 形状 (seq_len=3, batch=1, input_size=5)

# 初始隐藏状态(2层RNN,每层记忆6维)

h0 = torch.zeros(2, 1, 6) # 形状 (num_layers=2, batch=1, hidden_size=6)

rnn = nn.RNN(input_size=5, hidden_size=6, num_layers=2)

output, hn = rnn(input, h0)

print(output)

print(hn)tensor([[[-0.2832, -0.0154, -0.2015, 0.5637, -0.2410, 0.4240]],

[[-0.4879, -0.0030, -0.5890, 0.6971, -0.0303, -0.3094]],

[[-0.3178, -0.1804, -0.1506, 0.6038, 0.0573, 0.1335]]],

grad_fn=<StackBackward0>)

tensor([[[-0.4636, -0.4795, -0.5592, -0.5236, 0.7860, -0.6352]],

[[-0.3178, -0.1804, -0.1506, 0.6038, 0.0573, 0.1335]]],

grad_fn=<StackBackward0>)output形状为(3, 1, 6):每个时间步的输出隐藏状态hn形状为(2, 1, 6):最后一层的最终记忆状态

为什么需要这些参数?

-

input_size:告诉RNN每个时间步吃进去的数据形状

(如同知道每个汉字有多少笔画) -

hidden_size:控制模型的记忆能力

(维度越大能记住的信息越多,但计算量也越大) -

num_layers:增加网络深度,提取更复杂的特征

(如同先理解单字,再理解词语,最后理解句子)

通过这种设计,RNN可以像人阅读一样:

逐时间步处理(读每个词)→ 更新记忆状态(理解上下文)→ 输出结果

传统 RNN 的优缺点

传统 RNN 的优势

- 由于内部结构简单,对计算资源要求低

- 相比之后要学习的RNN变体:LSTM和GRU模型参数总量少了很多

- 在短序列任务上性能和效果都表现优异

传统 RNN 的缺点

- 传统RNN在解决长序列之间的关联时,通过实践,证明经典RNN表现很差

- 原因是在进行反向传播的时候,过长的序列导致梯度的计算异常,发生梯度消失或爆炸

什么是梯度消失或爆炸呢?

梯度消失或爆炸的危害

- 如果在训练过程中发生了梯度消失,权重无法被更新,最终导致训练失败;梯度爆炸所带来的梯度过大,大幅度更新网络参数,在极端情况下,结果会溢出(NaN 值)。

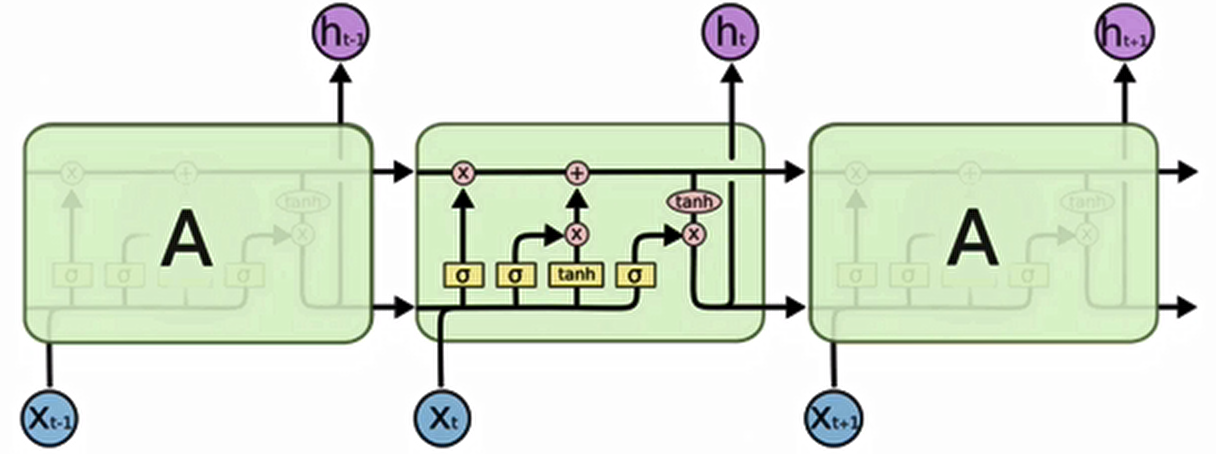

LSTM 模型

学习目标

- 了解 LSTM 内部结构及计算公式

- 掌握 Pytorch 中 LSTM 工具的使用

- 了解 LSTM 的优势与缺点

LSTM 基本概念

LSTM 内部结构及计算公式

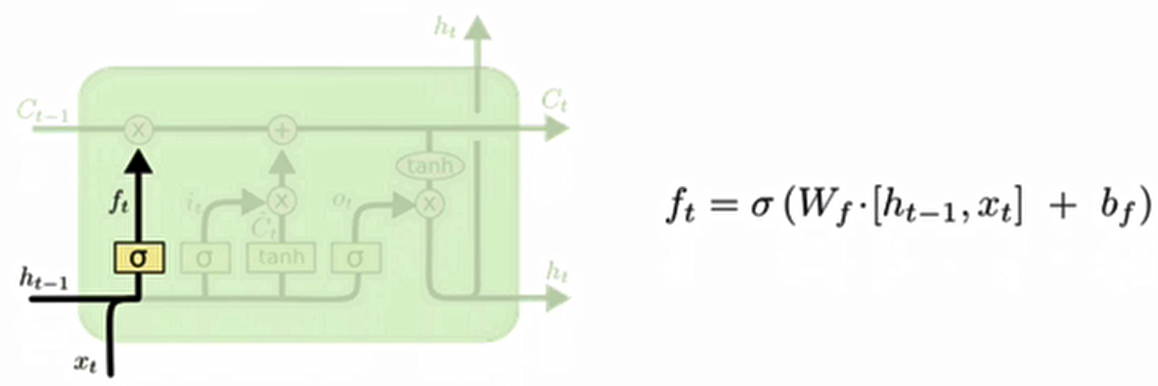

1. 遗忘门

遗忘门结构分析:

与传统RNN的内部结构计算非常相似,首先将当前时间步输入x(t)与上一个时间步隐含状态h(t-1)拼接,得到[x(t),h(t-1)],然后通过一个全连接层做变换,最后通过sigmoid函数进行激活得到f(t),我们可以将f(t)看作是门值,好比一扇门开合的大小程度,门值都将作用在通过该扇门的张量,遗忘门门值将作用的上一层的细胞状态上,代表遗忘过去的多少信息,又因为遗忘门门值是由x(t),h(t-1)计算得来的,因此整个公式意味着根据当前时间步输入和上一个时间步隐含状态h(t-1)来决定遗忘多少上一层的细胞状态所携带的过往信息。

类比解释(先建立直觉)

想象你在决定要忘记多少童年记忆:

-

- σ函数:相当于你的"遗忘开关",但它自己不能做决定,只是把决定压缩到0-1之间(1=完全记住,0=完全忘记)

- W_f·[h_{t-1}, x_t] + b_f:这才是真正的"决策委员会":

x_t(当前输入):相当于你现在看到的新信息(如看到老照片)h_{t-1}(上一隐藏状态):相当于你当前的记忆状态(如最近常回忆过去)- 权重

W_f和偏置b_f:相当于你的性格倾向(天生健忘还是念旧)

σ只是执行者,而[h_{t-1}, x_t]才是真正的决策依据!

- 结构分析:

- 输入:前一时刻隐含状态ht−1 + 当前输入xt(拼接)

- 通过全连接层 + sigmoid激活

- 输出门值ft(范围[0,1])

- 功能:

- 决定遗忘多少上一细胞状态Ct−1的信息

- 门值大小反映信息保留程度

- 激活函数 sigmoid 作用:将值压缩在 0~1 之间,调节信息通过量

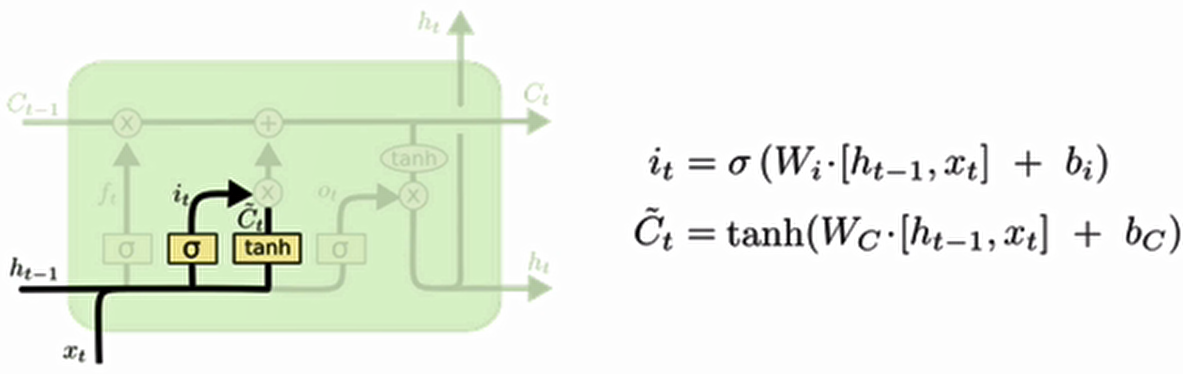

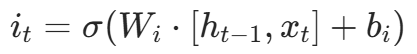

2. 输入门

输入门结构分析:

我们看到输入门的计算公式有两个,第一个就是产生输入门门值的公式,它和遗忘门公式几乎相同,区别只是在于它们之后要作用的目标上。这个公式意味着输入信息有多少需要进行过滤。输入门的第二个公式是与传统RNN的内部结构计算相同。对于LSTM来讲,它得到的是当前的细胞状态,而不是像经典RNN一样得到的是隐含状态。

- 计算公式:

- 门值:

- 候选细胞状态:

- 门值:

- 结构分析:

- 门值计算与遗忘门结构相同(不同参数)

- 候选状态计算类似传统RNN(使用tanh激活)

- 功能:

- 筛选当前输入中有价值的信息

- 与遗忘门协同更新细胞状态

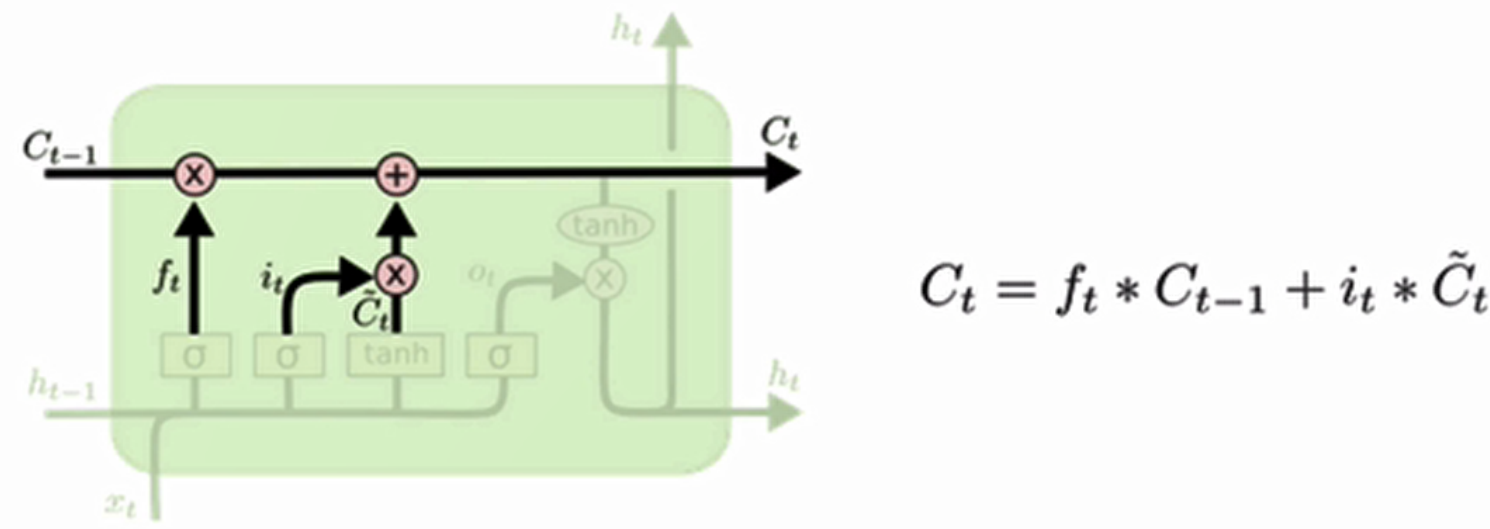

3. 细胞状态更新

细胞状态更新分析:

细胞更新的结构与计算公式非常容易理解,这里没有全连接层,只是将刚刚得到的遗忘门门值与上一个时间步得到的C(t-1)相乘,再加上输入门门值与当前时间步得到的未更新C(t)相乘的结果.最终得到更新后的C(t)作为下一个时间步输入的一部分.整个细胞状态更新过程就是对遗忘门和输入门的应用.

- 更新逻辑:

- 遗忘部分旧状态(ft⊙Ct−1)

- 添加部分新信息

- 特点:

- 线性操作(无激活函数)

- 实现长期记忆的保留与更新

- 更新分析:

- 无全连接层,直接通过遗忘门和输入门作用于历史状态和新信息

- 本质是 "遗忘部分历史信息 + 保留部分新信息" 的过程,更新后的Ct作为下一时间步输入

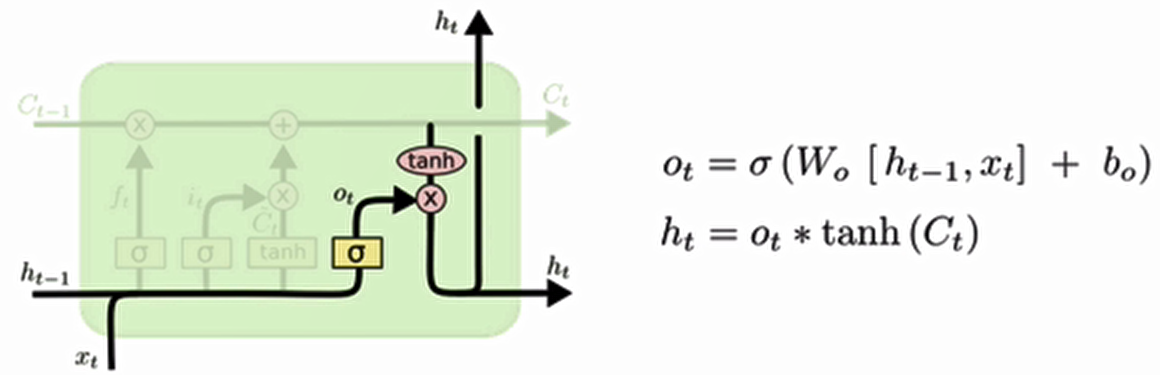

4. 输出门

输出门结构分析:

输出门部分的公式也是两个,第一个即是计算输出门的门值,它和遗忘门,输入门计算方式相同。第二个即是使用这个门值产生隐含状态h(t),他将作用在更新后的细胞状态C(t)上,并做tanh激活,最终得到h(t)作为下一时间步输入的一部分,整个输出门的过程,就是为了产生隐含状态h(t)。

- 计算公式:

- 门值:

- 隐状态:

- 门值:

- 结构分析:

- 门值ot(范围 0~1)控制细胞状态的输出比例

- 隐状态ht由门值与tanh(Ct)(范围 - 1~1)相乘得到,作为下一时间步输入

- 核心作用是生成当前时间步的隐状态ht

- 功能:

- 控制当前细胞状态的暴露程度

- 生成最终隐含状态供下一时间步使用

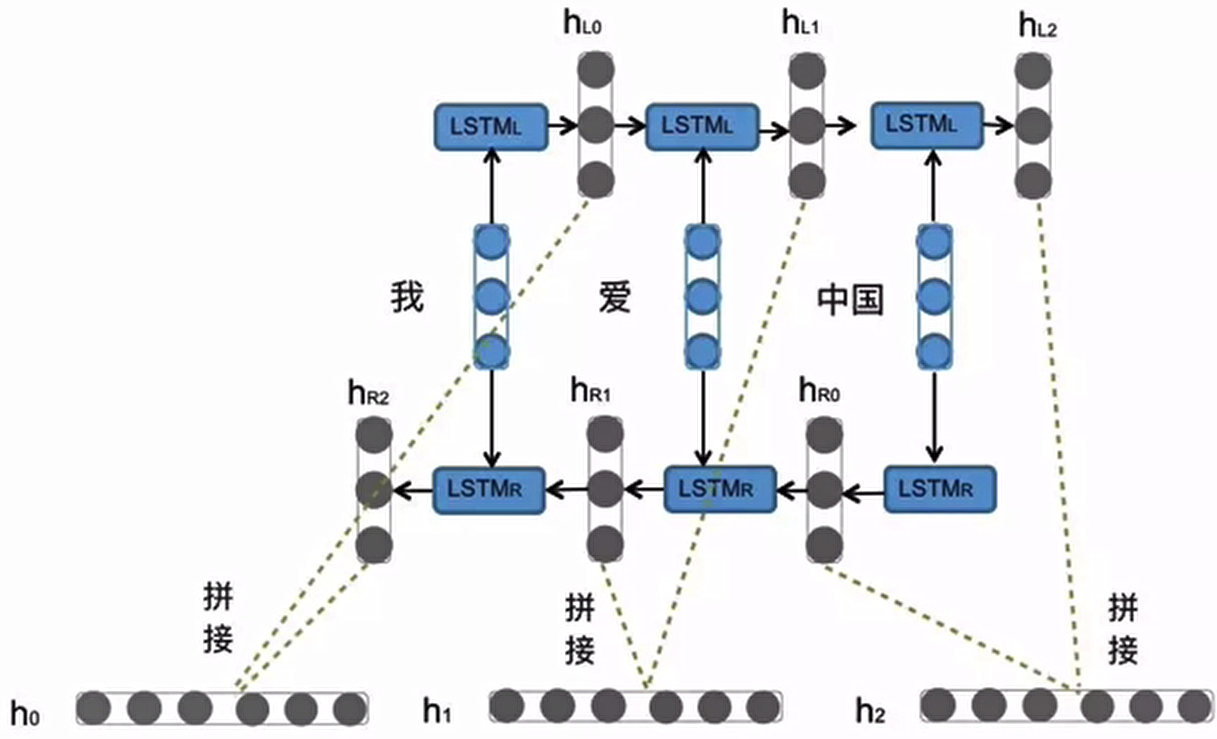

Bi-LSTM(双向 LSTM)

- 原理:

- 不改变 LSTM 内部结构

- 同时运行正向和反向LSTM

- 拼接两次计算的结果作为最终输出

Bi-LSTM结构分析:

我们看到图中对“我爱中国”这句话或者叫这个输入序列,进行了从左到右和从右到左两次LSTM处理,将得到的结果张量进行了拼接作为最终输出。这种结构能够捕捉语言语法中一些特定的前置或后置特征,增强语义关联,但是模型参数和计算复杂度也随之增加了一倍,一般需要对语料和计算资源进行评估后决定是否使用该结构。

- 优势:

- 捕捉前后文语境特征

- 增强语义关联理解

- 代价:

- 参数量和计算量翻倍

- 需根据语料和算力评估计算资源是否充足

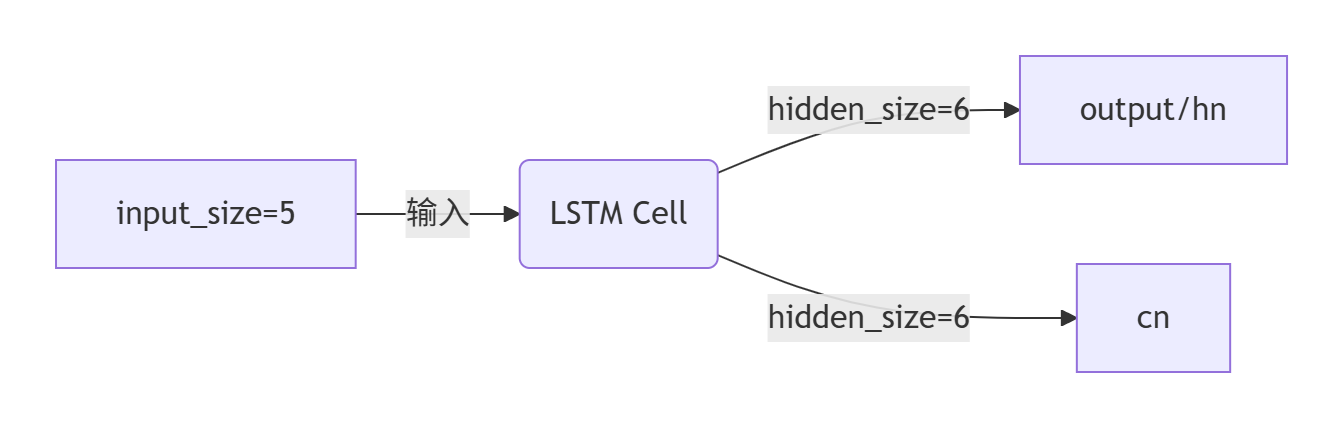

Pytorch 中 LSTM 的使用

LSTM初始化参数(创建模型时配置)

lstm = nn.LSTM( input_size=5, hidden_size=6, num_layers=2, bidirectional=False )| 参数名 | 作用说明 | 示例值 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

input_size |

输入数据的特征维度(如词向量维度) | 5 | 必须与输入数据最后一维一致 |

hidden_size |

隐藏状态的维度(记忆容量) | 6 | 决定模型记忆能力大小 |

num_layers |

堆叠的LSTM层数 | 2 | 层数越多模型越复杂 |

bidirectional |

是否为双向LSTM | False | 双向时会加倍输出维度 |

前向传播参数(调用模型时输入)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))输入参数:

| 参数 | 形状说明 | 示例形状 | 作用 |

|---|---|---|---|

input |

(seq_len, batch_size, input_size) |

(10, 3, 5) | 输入序列(10步,batch=3) |

h0 |

(num_layers*方向数, batch, hidden_size) |

(2, 3, 6) | 初始隐藏状态(如全零初始化) |

c0 |

同h0形状 |

(2, 3, 6) | 初始细胞状态 |

输出参数:

| 输出项 | 形状说明 | 示例输出形状 | 含意 |

|---|---|---|---|

output |

(seq_len, batch, hidden_size*方向数) |

(10, 3, 6) | 所有时间步的隐藏状态 |

hn |

同h0形状 |

(2, 3, 6) | 最后一个时间步的隐藏状态 |

cn |

同c0形状 |

(2, 3, 6) | 最后一个时间步的细胞状态 |

关键概念图解

代码示例

import torch.nn as nn

import torch

# 定义LSTM:input_size=5,hidden_size=6,num_layers=2

rnn = nn.LSTM(5, 6, 2)

# 输入张量:sequence_length=1,batch_size=3,input_size=5

input = torch.randn(1, 3, 5)

# 初始化隐状态和细胞状态:num_layers×num_directions=2,batch_size=3,hidden_size=6

h0 = torch.randn(2, 3, 6)

c0 = torch.randn(2, 3, 6)

# 前向传播

output, (hn, cn) = rnn(input, (h0, c0))

# 输出结果

print("output:", output)

print("最后隐状态hn:", hn)

print("最后细胞状态cn:", cn)查看打印结果

output:

tensor([[[-0.5387, 0.3468, 0.4146, 0.2536, -0.2615, 0.0667],

[-0.0072, -0.1814, 0.0936, 0.1356, -0.4559, 0.1720],

[-0.2224, 0.2977, 0.4252, -0.2934, 0.0819, 0.1203]]],

grad_fn=<MkldnnRnnLayerBackward0>)

最后隐状态hn:

tensor([[[-0.1427, -0.2920, -0.1963, -0.1874, -0.0126, -0.5496],

[ 0.0570, 0.1978, -0.1338, 0.1485, 0.1445, -0.4599],

[ 0.3210, -0.0794, -0.1845, 0.0285, 0.3966, 0.1899]],

[[-0.5387, 0.3468, 0.4146, 0.2536, -0.2615, 0.0667],

[-0.0072, -0.1814, 0.0936, 0.1356, -0.4559, 0.1720],

[-0.2224, 0.2977, 0.4252, -0.2934, 0.0819, 0.1203]]],

grad_fn=<StackBackward0>)

最后细胞状态cn:

tensor([[[-0.2624, -0.5144, -0.5639, -0.5489, -0.0518, -0.8765],

[ 0.6077, 0.2968, -0.5591, 0.2557, 0.2518, -0.9615],

[ 1.1608, -0.5608, -0.4439, 0.0528, 0.6316, 0.4187]],

[[-0.8019, 0.8717, 0.7672, 0.5314, -0.5260, 0.0815],

[-0.0245, -0.7748, 0.3983, 0.3183, -0.9727, 0.3557],

[-0.4340, 0.4418, 0.7524, -0.8154, 0.2270, 0.1626]]],

grad_fn=<StackBackward0>)关键细节补充

- 激活函数选择:

- 门控使用sigmoid(输出[0,1])

- 状态计算使用tanh(输出[-1,1])

- 细胞状态特点:

- 贯穿整个时间序列

- 通过线性变换实现信息传递

- 现代变体:

- Peephole LSTM(增加细胞状态到门控的连接)

- GRU(简化版LSTM,合并门控)

LSTM 的优缺点

- 优势:通过门结构有效减缓长序列中的梯度消失 / 爆炸,在长序列任务上表现优于传统 RNN

- 缺点:内部结构复杂,同等算力下训练效率低于传统 RNN

GRU 模型

学习目标:

- 了解 GRU 内部结构及计算公式.

- 掌握 Pytorch 中 GRU 工具的使用.

- 了解 GRU 的优势与缺点.

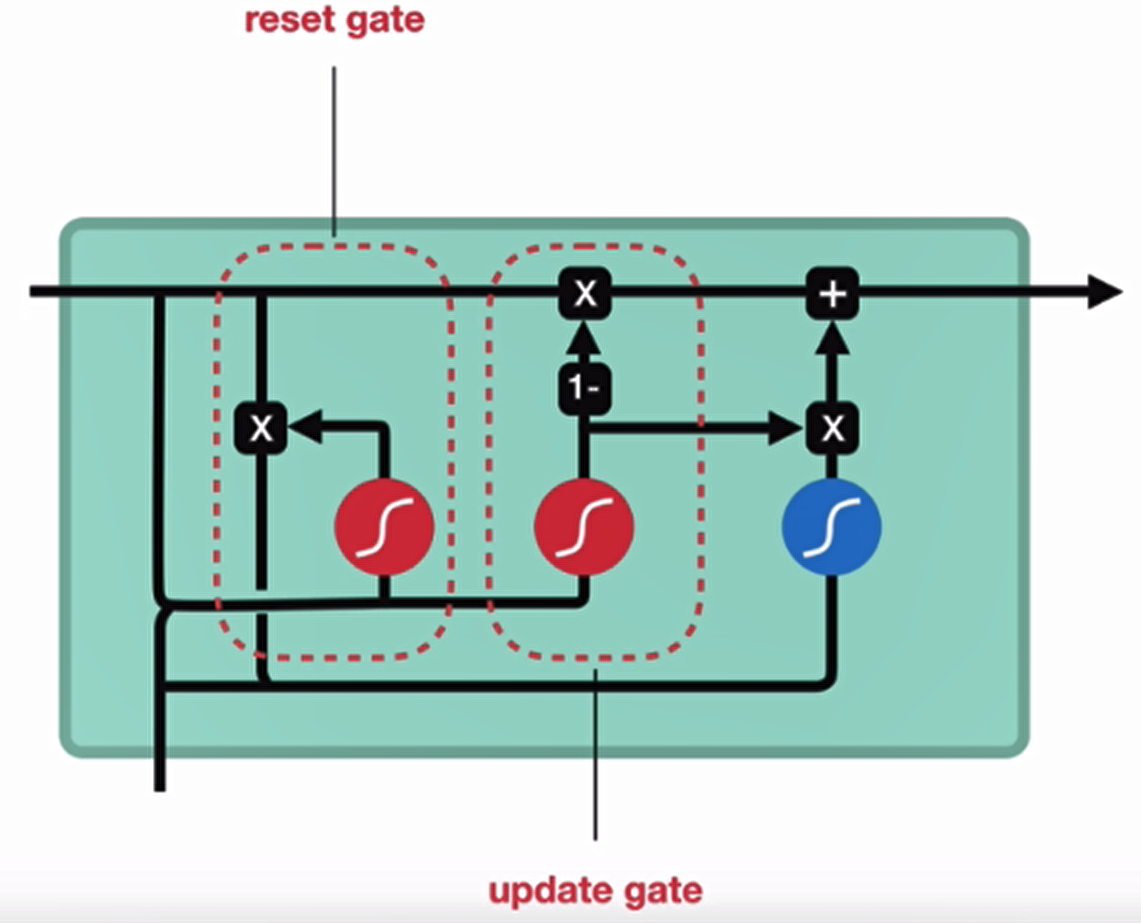

- 更新门

- 重置门

GRU 的内部结构图和计算公式:

GRU 的更新门和重置门结构图:

内部结构分析:

Pytorch 中 GRU 工具的使用

-

GRU初始化参数(创建模型时配置)

gru = nn.GRU( input_size=5, hidden_size=6, num_layers=2, bidirectional=False )参数名 作用说明 示例值 与LSTM的区别 input_size输入数据的特征维度(如词向量维度) 5 同LSTM hidden_size隐藏状态的维度(记忆容量) 6 同LSTM num_layers堆叠的GRU层数 2 同LSTM bidirectional是否为双向GRU False 同LSTM

前向传播参数(调用模型时输入)

output, hn = gru(input, h0) # GRU没有细胞状态(cell state)输入参数:

参数 形状说明 示例形状 与LSTM的区别 input(seq_len, batch_size, input_size)(10, 3, 5) 同LSTM h0(num_layers*方向数, batch, hidden_size)(2, 3, 6) 不需要 c0(GRU无细胞状态)输出参数:

输出项 形状说明 示例输出形状 与LSTM的区别 output(seq_len, batch, hidden_size*方向数)(10, 3, 6) 同LSTM hn同 h0形状(2, 3, 6) 只有隐藏状态,无 cn输出

关键对比:GRU vs LSTM

- 参数更少:GRU比LSTM少一个门控(LSTM有输入/遗忘/输出门,GRU只有更新/重置门)

- 计算更快:GRU的参数量减少约25%,适合对速度敏感的场景

- 输出差异:GRU不返回细胞状态(

cn),隐藏状态hn已包含全部记忆信息

典型代码示例

import torch

import torch.nn as nn

# 初始化GRU(双向双层)

gru = nn.GRU(input_size=5, hidden_size=6, num_layers=2, bidirectional=True)

# 输入数据(序列长度=10, batch=3)

input = torch.randn(10, 3, 5)

h0 = torch.zeros(4, 3, 6) # 形状:(2层×2方向, batch, hidden_size)

# 前向传播

output, hn = gru(input, h0)

print(output.shape) # torch.Size([10, 3, 12]) # 双向时hidden_size×2

print(hn.shape) # torch.Size([4, 3, 6]) # 每层每方向的最终状态

import torch

import torch.nn as nn

rnn = nn.GRU(5, 6, 2)

input = torch.randn(1, 3, 5)

h0 = torch.randn(2, 3, 6)

output, hn = rnn(input, h0)

print(output)

# tensor([[[-0.2097, -2.2225, 0.6204, -0.1745, -0.1749, -0.0460],

# [-0.3820, 0.0465, -0.4798, 0.6837, -0.7894, 0.5173],

# [-0.0184, -0.2758, 1.2482, 0.5514, -0.9165, -0.6667]]],

# grad_fn=<StackBackward>)

print(hn)

# tensor([[[ 0.6578, -0.4226, -0.2129, -0.3785, 0.5070, 0.4338],

# [-0.5072, 0.5948, 0.8083, 0.4618, 0.1629, -0.1591],

# [ 0.2430, -0.4981, 0.3846, -0.4252, 0.7191, 0.5420]],

# [[-0.2097, -2.2225, 0.6204, -0.1745, -0.1749, -0.0460],

# [-0.3820, 0.0465, -0.4798, 0.6837, -0.7894, 0.5173],

# [-0.0184, -0.2758, 1.2482, 0.5514, -0.9165, -0.6667]]],

# grad_fn=<StackBackward>)GRU 的优缺点

GRU 的优势:

- GRU和LSTM作用相同,在捕捉长序列语义关联时,能有效抑制梯度消失或爆炸,效果都优于传统RNN

- 计算复杂度相比LSTM要小

GRU 的缺点:

- GRU仍然不能完全解决梯度消失问题

- 作为RNN的变体,有着RNN结构本身的一大弊端,即不可并行计算,这在数据量和模型体量逐步增大的未来,是RNN发展的关键瓶颈

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号