8用产品思维看AI

产品思维

无论科技如何进步,社会如何发展,人类的原生需求(需求的本质)都是不变的。

例如社交需求,从面对面沟通,到书信文字沟通、到电报、电话、手机、视频通话。都是随着科技和生产力的变换在变换。

现在AI也是一样,就和蒸汽机、电力、计算机,手机出现的时候一样,是一种新的生产力,新的方法,会让人类文明进入到一个新的阶段。

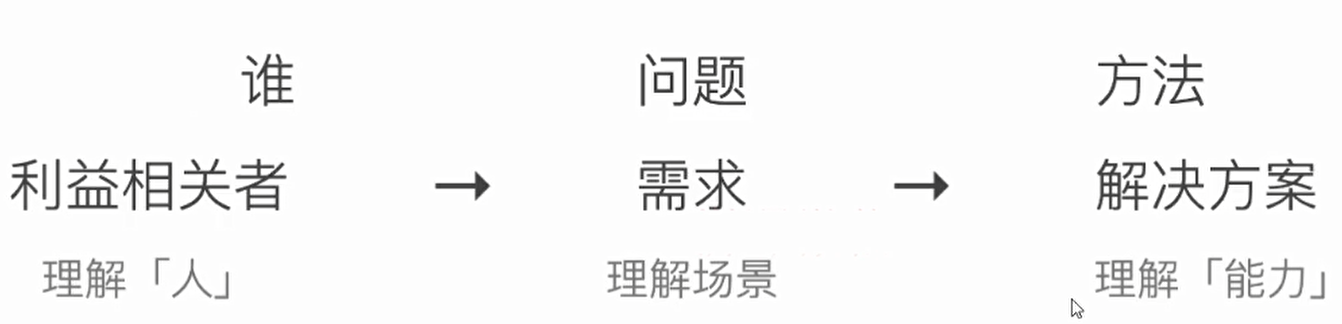

所以我们的产品思维:

![]()

这里第一步使用的“‘方法’”,同样会随着科技的进步而进步。

怎么做创新

举例子:2008年的时候,大家都在使用诺基亚手机,当时很多人想尝试把PC端的网页或者应用搬到手机上,绞尽脑汁做适配。当时所有人都不会想到,手机会发展成今天这个样子(手机是人类的一个器官)。所以当时大部分人都败了。就好比今天的电动汽车,智能驾驶,大部分车企都是把手机端做应用那一套,全部搬到汽车上,我感觉这也应该不会有什么大的成功。(汽车的终极目的是什么:安全准确快速的把人或物从A地点运送到B地点,在这个基础之上,完成整个过程中的体验才是应该考虑的,最重要的应该是累不累?或者说,人还用不用出力?能不能解放人?所以自动驾驶一定是最最最重要的,其他的都要排在第二位)

人工智能产品化的原则和路径

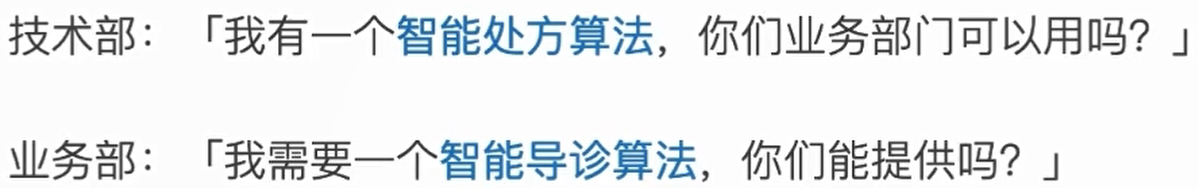

1.算法粒度要小,场景解构要细

算法粒度要小

常见场景:技术部门和业务部门对接不明确,因为算法产品不像传统产品,有一个界面,一样就知道是什么功能,所以算法的功能粒度一定要够小,够明确。

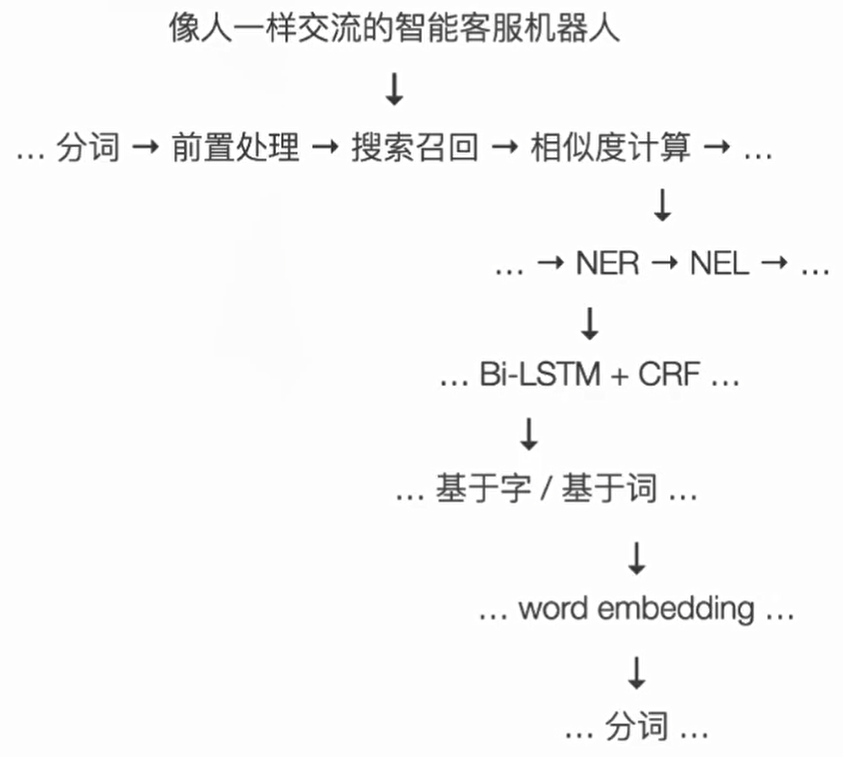

并且传统产品,我们可能并不需要很深入了解技术实现细节,只关注功能有没有实现,但是作为算法产品经理,我们必须了解算法的每一步操作:

并且在整个大的算法流程中,很多中间结果我们也可以拿来用到业务上去,所以,我们必须对每一步算法都非常清楚。产品经理要和算法工程师紧密结合,可能会发现很多惊喜。

场景解构要细

我们不要想着一下子使用人人工智能做一个多莫大的场景,或者整个业务功能全部由人工智能驱动,这样是不现实的,而应该先去拆分场景,把场景拆分的足够细致之后,逐个分析哪个或者哪几个场景可以应用AI的能力来做提升和优化。例如下面的需求拆分:我们可以看到“目标分享联系人”有很多层操作步骤,那么我们就可以考虑能不能通过AI帮我们找出“目标分享人”,省去很多繁琐步骤。

需求要具体

- 识别这条信息是否是低可信度信息 Vs.识别这条信息的信源是不是有前科的莆系民营医院

- 不要轻易 E2E(端到端End to End),尤其是创业团队(例如深度学习大火之后,很多人和公司,都可以准备一堆语料,让机器自己学习,学完这些语料之后,这个模型就自己找到了一些规则,就很神奇,但是我们人类是不知道他到底是怎么找到的规则,或者说他找到的是什么规则,因此我们也很难控制他。所以单纯的输入然后输出的端到端形式不建议使用)我们提倡的做法是一步步的拆解去做,举个例子,我对着手机说我肚子疼要怎么办,手机直接输出答案。这就是端到端。但是里面其实包含了:语音转文字、文字转搜索关键词、根据关键字意图做召回,根据召回的结果做排序。每一步我们都清楚可控。

2.用产品设计和工程逻辑承托算法能力

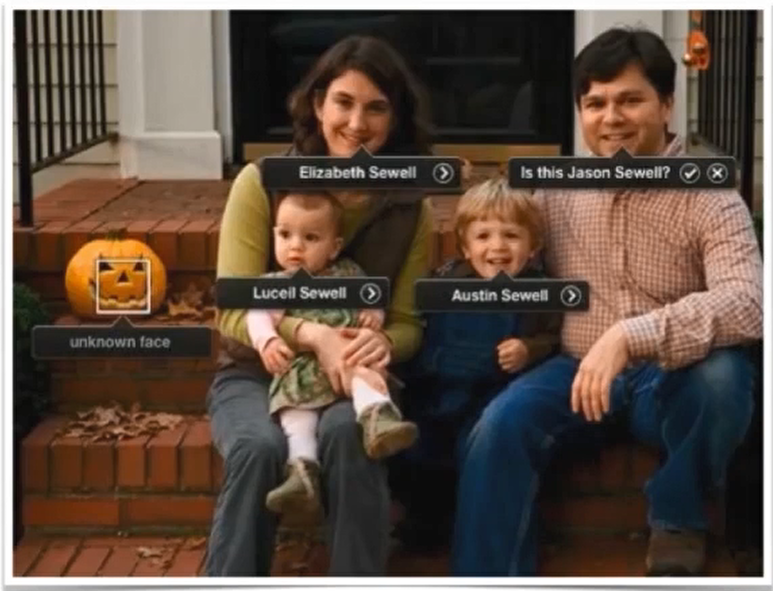

算法有时候达到的能力让你感觉不可思议的强大,但是蠢起来真的让你很抓狂;例如:上面的例子,很明显那个南瓜灯并不是人脸;还有一个例子:谷歌相册把一张包含黑人照片的人脸识别成大猩猩;等等。

所以,当算法失灵的时候,我们就要靠产品和工程设计稳稳的接住。

- Peak-End Rule(峰终定律)

- 产品设计·兜底 → 工程能力·缓冲 → 算法能力·亮点

- 买了一个游戏机:明确推荐保护包和游戏卡→推荐相关购买 → 猜你喜欢

有时候用户的操作会反向污染算法:例如,某个女性用品,被很多男性用户查看,这时候算法就误解了男性和这个商品的关系。。。导致算法会把男性的商品推荐给女性。

这个时候我们产品设计就不能直接使用“推荐购买”,反而使用“猜你喜欢”会更好一些。

再例如,新闻聚类模型,如果某个模型擅长把一件事的来龙去脉按照时间排序,那么我们就可以利用模型完成新闻事件的时间线功能。但是如果这个模型的准确率不高,经常会把时间线搞乱,那么我们的产品设计,就可以是“相关话题”的形式。

- 算法做辅助,不打断,在工序之外(联想输入)

- 算法仅在特定场景触发(iOS 输入法/锤子 TNT)

例如:我们有时候在写PPT的时候,有些产品会不断地根据我们输入的内容给我们配图,这往往会打断我们的思路,这种做法是很不好的,但是,如果我们可以在旁边默默地生成推荐图片,让写作者自主选择是否使用相关图片,那就很好了。

再例如:我们做分享的时候,不应该是弹窗:你是要分想给:张三、李四、王五吗?猜对了还好,猜错了的话用户就会感觉很糟糕,还要点击关闭按钮再打开通讯录。这也属于打断用户操作。所以我们应该正常的打开联系人列表,并在旁边列出算法推荐的几个联系人头像。这样如果推荐的刚好有我要分享的的人就很爽了,没有的话,我直接在通讯录搜索,也不会感觉它打扰到我。

因此我们要靠算法冲高点,用产品设计来兜住低点。

用产品设计使算法可被感知,阶段性展示算法的能力

例子1:自动驾驶 L0-L5,每个阶段都应该有不同的功能定义

例如我们自动驾驶到L5级别,就是完全不需要人来操控。但是我们在到达L5之前,每一点点AI的进步,都可以通过产品设计体现出来,例如前车距离太近的时候,我们可以通过声音或者在屏幕上出现报警提示。来体现算法的能力。每当算法有一点点进步,就应该从产品设计上去体现出来。这样我们才能让算法持续的去做研发,否则人会崩溃的。

例子2:智能客服机器人,QA pair → 知识库 → 本体/知识图谱 →《Her》,应该有不同形态的产品。

我们最希望的是我们有一个机器人,每次和我们对答如流,恰到好处,但是这也不是一下子就能做到的。比如最开始的对话机器人就是“问答对”,再后面有了知识库,再然后有了本题库并在此基础上做知识图谱...;所以人工智能的终局可能就像电影《Her》里面一样,男主爱上了自己购买的人工智能。但是并不意味着我们只有到了那个终局才能做产品。我们在中间就可以做出不同形态的产品。

用户能感知到的才叫能力,感知不到的叫「积累」,我们不能让算法工程师一直积累而能力得不到展现。

产品核心体验一脉相承,给算法留出足够的深入空间

1.新闻应用:「猜你喜欢」→「相关推荐」→「事件追踪」→「人工智能大会(事件)」

猜你喜欢一开始猜不准,大家一笑而过,但是慢慢的猜准了。然后就有了相关推荐,再然后具备了时间线的能力,就是事件追踪。最后其实也就抽象出了事件核心:「人工智能大会」

2.新闻应用:点赞 →各种情绪表达 → 支持-反对/想买-不想买 → 支持马化腾-张一鸣

刚刚开始只有点赞,即使是XXX事件导致xx人遇难,也只有点赞,但是后面慢慢有了各种情绪表达。再后来算法可以抽象出对立事件。

工程可实现 →工程算法可混合 →算法有冲高潜力

重视工程的作用,做好脏活累活,以解决问题为目标,尤其是创业团队。

3.4分靠算法,6分靠数据

神经网络的一个类比,一个老人非常擅长分辨小鸡仔是公鸡还是母鸡,但是他自己也很难说出来是怎么分辨出来的。

那么作为一个新人,我们往往一开始就完全靠猜想:随机拿出来一个,说是公鸡,但是别人告诉我们这是母鸡...循环往复,逐渐我们就掌握了分辨公鸡母鸡的能力。但是具体是怎么掌握的,我们也不清楚。这就是神经网络的学习过程的类比。

所以这也要求:用于学习和训练的数据一定是优质的,假设,给你的训练数据就有问题,例如都是公鸡,那你最后就会形成整个世界都是公鸡的概念。

AI产品经理应该是优秀的数据猎手

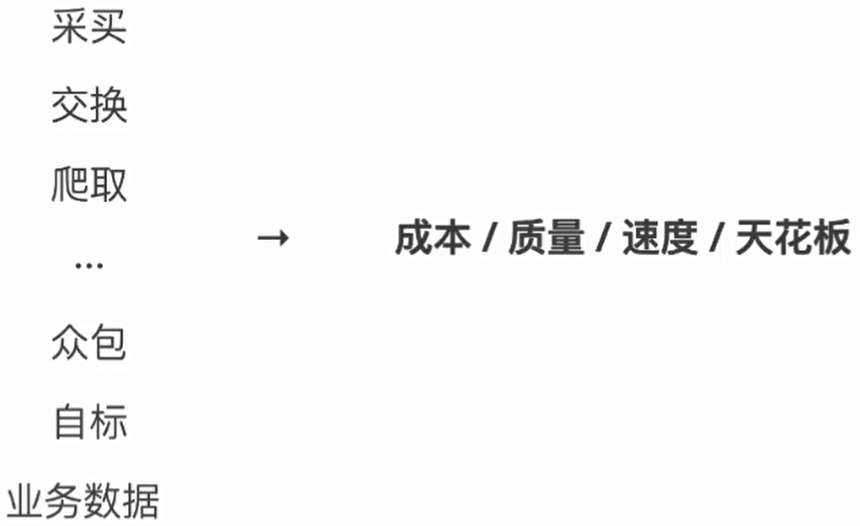

1.做好数据规划,算清数据成本、质量、速度、天花板,找到数据瓶颈

通过众包的平台做数据的标注和生产。找团队自己标注数据。拿自己的业务数据作为数据输入等等。

2.要有创造性的、古灵精怪的数据收集能力

3.建立用户反馈或数据闭环,获得飞轮效应(在产品里持续生成数据,形成数据闭环)

4.产品规划也要考虑人工智能

我们要时刻去观察,AI能力能够插入到哪些业务环节当中去

关注所有堆人力成本的业务环节

1.管理成本指数上升的天花板,人没有边际效应

管理100个人的成本远远不止管理10人的10倍,

2.人堆的越多,流动性通常越高,人的可替代性也就越高

人的可替代性越高,说明这些人做的事情可能偏事务性,很容易被教会,因此AI接入的可能性就更大

3.人都是会出错的,很多人就意味着出很多错(说明算法的错误可以被接受)

人工智能产品经理的转型和思考

1.具备行业能力前所未有的重要

不要做需求分析师,要细致的重新解构业务,能够深入思考,发现习以为常但可以改变的细节,发现由于过去生产力落后而不得不做出的妥协,如验证码(从输入到滑动拼图)。

2.懂算法,更细粒度理解算法

1.算法的不完美,轻微失控,心理上要转变

很多产品经理是完美主义者,但是算法往往就是不完美的,要完成形态的转变,接纳算法的缺点和不可控。

2.算法开发进度和开发成果的不可预估,项目管理和组织设计新挑战

很多时候算法工程师给不了我们确切时间,他们就像做实验,有时候研究了5天发现行不通...算法的工作偏向科学研究。因此做项目管理的时候,要把项目的进度管理和算法的进度管理分开。不要把算法的产出当成项目管理里的关键路径。把他当成加分项。

关于组织设计,有很多地方或公司会单独成立算法的研究院,和业务完全独立,我观察过很多算法中台,做的都不好,所以我认为算法一定和业务不能分开,一定要紧耦合,而不应该是一个独立的研究院。太容易脱节了。但是业务工程却不能和算法在进度上强绑定。(算法需要入住到业务线,在侧面逐步驱动产品)

3.算法的高速变化和发展

在没有深度学习之前,很多小公司完全不敢相信自己能够通过少量的数据得到如此只好的训练效果。举例子:例如像机器翻译,过去只有像科大讯飞这种大企业才能做机器翻译。但是有了深度学习,我们小企业也可以做机器学习。

3.能够包装、落地、宣传,要做爱迪生

1.强调可用、可规模化、可商业化

电灯的故事:

电灯的发明者是约翰•威灵顿•斯塔尔(John Wellington Starr),而不是爱迪生。斯塔尔在1845年发明了使用碳丝的电灯,并在真空泡内实现了电灯的发光1。然而,由于当时抽真空的技术较差,灯泡中残余的空气导致灯丝容易烧断,这种电灯的寿命仅有个把小时,不具备实用价值1。

尽管斯塔尔发明了电灯的基本原理和结构,但真正将电灯推向实用的是斯旺。斯旺在1860年制造出了世界上第一只碳化灯丝的电灯,并发表了相关论文2。此外,爱迪生在研究了斯旺的论文后,进一步改进了电灯技术,延长了白炽灯的寿命,并最终获得了这项技术的专利23。

因此,虽然斯塔尔是电灯的早期发明者之一,但他的发明在当时并未得到实际应用和推广。爱迪生通过进一步的研究和改进,最终使电灯成为广泛使用的照明工具。

很多算法和研究人员一样,很多产出都只是一个脆弱的可能性,具备生命力的可能性,我们要做的就是把她宣传出来,包装好,

2.宣传、建立影响力

为了帮助算法发活下来

4.人工智能产品经理依然是产品经理

1.了解用户,了解市场,协调资源,创造价值

2.产品是名片,成事是能力,其他都是虚的

3.保持好奇,保持开放,保持学习

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号