B-树 、B+树

B树(B-tree)是一种树状数据结构,能够存储数据、对其进行排序并允许以O(log n)的时间复杂度运行进行查找、顺序读取、插入和删除的数据结构。B树,概括来说是一个节点可以拥有多于2个子节点的二叉查找树。B-树为系统最优化大块数据的读和写操作。B-tree算法减少定位记录时所经历的中间过程,从而加快存取速度。普遍运用在数据库和文件系统。

B树中每个节点包含了键值和键值对与数据对象存放地址指针,所以成功搜索一个对象可以不用到达树的叶节点。

在B树中查找给定关键字的方法是:首先把根结点取来,在根结点所包含的关键字K1,…,kj查找给定的关键字(可用顺序查找或二分查找法),若找到等于给定值的关键字,则查找成功;否则,一定可以确定要查的关键字在某个Ki或Ki+1之间,于是取Pi所指的下一层索引节点块继续查找,直到找到,或指针Pi为空时查找失败。

M阶 B 树允许每个节点有M-1个子节点。

1.定义任意非叶子结点最多只有M个儿子;且M>2;

-

2.根结点的儿子数为[2, M];

3.除根结点以外的非叶子结点的儿子数为[M/2,M];

4.每个结点存放至少M/2-1(取上整)和至多M-1个关键字;(至少2个关键字)

5.非叶子结点的关键字个数=指向儿子的指针个数-1;

6.非叶子结点的关键字:K[1], K[2], …, K[M-1];且K[i] < K[i+1];

7.非叶子结点的指针:P[1], P[2], …, P[M];其中P[1]指向关键字小于K[1]的子树,P[M]指向关键字大于K[M-1]的子树,其它P[i]指向关键字属于(K[i-1], K[i])的子树;

8.所有叶子结点位于同一层;

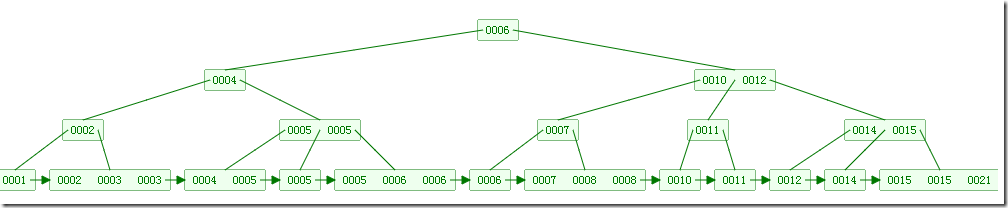

下图是一个M=4 阶的B树:

B+树是对B树的一种变形树,B树的差异在于:

- 有k个子结点的结点必然有k个关键码;

- 非叶结点仅具有索引作用,跟记录有关的信息均存放在叶结点中。

- 树的所有叶结点构成一个有序链表,可以按照关键码排序的次序遍历全部记录。

B+树非叶节点中存放的关键码并不指示数据对象的地址指针,非叶节点只是索引部分。所有的叶节点在同一层上,包含全部关键码和相应数据对象的存放地址指针,且叶节点按关键码从小到大顺序链接。如果实际数据对象按加入的顺序存储而不是按关键码次数存储的话,叶节点的索引必须是稠密索引,若实际数据存储按关键码次序存放的话,叶节点索引时稀疏索引。

B+树有2个头指针,一个是树的根节点,一个是最小关键码的叶节点。所以 B+树有两种搜索方法:

一种是按叶节点自己拉起的链表顺序搜索。

一种是从根节点开始搜索,和B树类似,不过如果非叶节点的关键码等于给定值,搜索并不停止,而是继续沿右指针,一直查到叶节点上的关键码。所以无论搜索是否成功,都将走完树的所有层。

如下图,是一个B+树:

B和B+树的区别在于,B+树的非叶子结点只包含导航信息,不包含实际的值,所有的叶子结点和相连的节点使用链表相连,便于区间查找和遍历。

B+ 树的优点在于:

- 由于B+树在内部节点上不包含数据信息,因此在内存页中能够存放更多的key。 数据存放的更加紧密,具有更好的空间局部性。因此访问叶子节点上关联的数据也具有更好的缓存命中率。

- B+树的叶子结点都是相链的,因此对整棵树的遍历只需要一次线性遍历叶子结点即可。而且由于数据顺序排列并且相连,所以便于区间查找和搜索。而B树则需要进行每一层的递归遍历。相邻的元素可能在内存中不相邻,所以缓存命中性没有B+树好。

-

所有关键字都出现在叶子结点的链表中(稠密索引),且链表中的关键字恰好是有序的;

不可能在非叶子结点命中;

非叶子结点相当于是叶子结点的索引(稀疏索引),叶子结点相当于是存储(关键字)数据的数据层;

更适合文件索引系统;

所有的叶子结点中包含了全部关键字的信息,及指向含有这些关键字记录的指针,且叶子结点本身依关键字的大小自小而大的顺序链接。 (而B 树的叶子节点并没有包括全部需要查找的信息)

所有的非终端结点可以看成是索引部分,结点中仅含有其子树根结点中最大(或最小)关键字。 (而B 树的非终节点也包含需要查找的有效信息)

位图索引

案例

有张表名为table的表,由三列组成,分别是姓名、性别和婚姻状况,其中性别只有男和女两项,婚姻状况由已婚、未婚、离婚这三项,该表共有100w个记录。现在有这样的查询: select * from table where Gender=‘男’ and Marital=“未婚”;

|

姓名(Name) |

性别(Gender) |

婚姻状况(Marital) |

|

张三 |

男 |

已婚 |

|

李四 |

女 |

已婚 |

|

王五 |

男 |

未婚 |

|

赵六 |

女 |

离婚 |

|

孙七 |

女 |

未婚 |

|

... |

... |

... |

1)不使用索引

不使用索引时,数据库只能一行行扫描所有记录,然后判断该记录是否满足查询条件。

2)B树索引

对于性别,可取值的范围只有'男','女',并且男和女可能各站该表的50%的数据,这时添加B树索引还是需要取出一半的数据, 因此完全没有必要。相反,如果某个字段的取值范围很广,几乎没有重复,比如身份证号,此时使用B树索引较为合适。事实上,当取出的行数据占用表中大部分的数据时(递归循环),即使添加了B树索引,数据库如oracle、mysql也不会使用B树索引,很有可能还是一行行全部扫描。

3)位图

如果用户查询的列的基数非常的小, 即只有的几个固定值,如性别、婚姻状况、行政区等等。要为这些基数值比较小的列建索引,就需要建立位图索引。

对于性别这个列,位图索引形成两个向量,男向量为10100...,向量的每一位表示该行是否是男,如果是则位1,否为0,同理,女向量位01011。

|

RowId |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

... |

|

男 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

|

女 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

... |

对于婚姻状况这一列,位图索引生成三个向量,已婚为11000...,未婚为00100...,离婚为00010...。

|

RowId |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

... |

|

已婚 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

|

未婚 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

|

离婚 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

当我们使用查询语句“select * from table where Gender=‘男’ andMarital=“未婚”;”的时候 首先取出男向量10100...,然后取出未婚向量00100...,将两个向量做and操作,这时生成新向量00100...,可以发现第三位为1,表示该表的第三行数据就是我们需要查询的结果。

|

RowId |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

男 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

and |

|

|

|

|

|

|

未婚 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

结果 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

3.位图索引适应场景

位图索引适合只有几个固定值的列,如性别、婚姻状况、行政区等等,而身份证号这种类型不适合用位图索引。

此外,位图索引适合静态数据,而不适合索引频繁更新的列。举个例子,有这样一个字段busy,记录各个机器的繁忙与否,当机器忙碌时,busy为1,当机器不忙碌时,busy为0。

这个时候有人会说使用位图索引,因为busy只有两个值。好,我们使用位图索引索引busy字段!假设用户A使用update更新某个机器的busy值,比如update table set table.busy=1 where rowid=100;,但还没有commit,而用户B也使用update更新另一个机器的busy值,update table set table.busy=1 where rowid=12; 这个时候用户B怎么也更新不了,需要等待用户A commit。

原因:用户A更新了某个机器的busy值为1,会导致所有busy为1的机器的位图向量发生改变,因此数据库会将busy=1的所有行锁定,只有commit之后才解锁。

Hash索引

索引列会被存储在匹配到的hash bucket里面的表里,这个表里会有实际的数据行指针,再根据实际的数据行指针查找对应的数据行。

概括来说,要查找一行数据或者处理一个where子句,SQL Server引擎需要做下面几件事

1、根据where条件里面的参数生成合适的哈希函数

2、索引列进行匹配,匹配到对应hash bucket,找到对应hash bucket意味着也找到了对应的数据行指针(row pointer)

3、读取数据

哈希索引比起B树索引简单,因为它不需要遍历B树,所以访问速度会更快

Hash索引的缺点:

1、因为Hash索引比较的是经过Hash计算的值,所以只能进行等式比较,不能用于范围查询

2、由于哈希值是按照顺序排列的,但是哈希值映射的真正数据在哈希表中就不一定按照顺序排列,所以无法利用Hash索引来加速任何排序操作

3、不能用部分索引键来搜索,因为组合索引在计算哈希值的时候是一起计算的。

4、当哈希值大量重复且数据量非常大时,其检索效率并没有Btree索引高的。参考:

https://www.cnblogs.com/vincently/p/4526560.html(推荐)

https://blog.csdn.net/wl044090432/article/details/53423333

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号