智能座舱项目管理中多团队协作的创新之道 - 指南

一、研究背景与困难概述

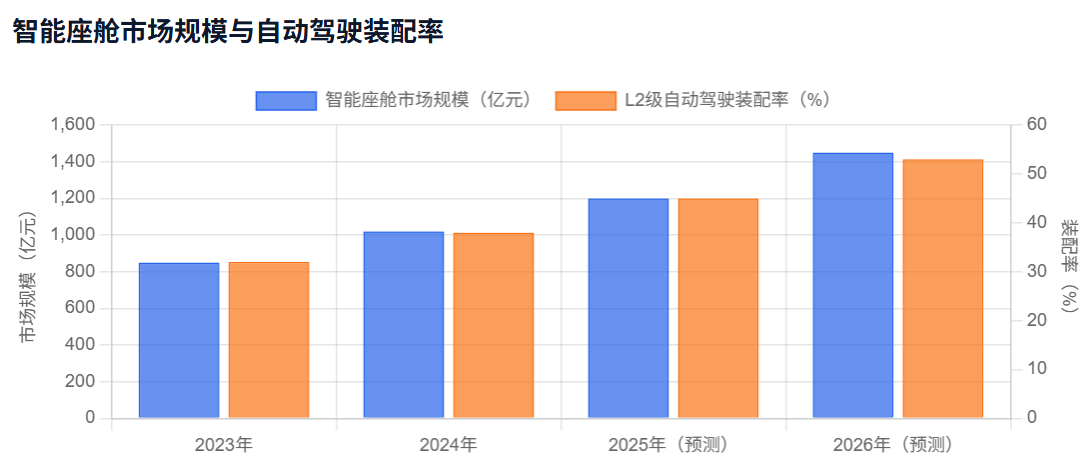

智能座舱作为汽车智能化的核心载体,正从单一功能模块向集成化、智能化的第三生活空间转变。2025年中国智能座舱市场规模已达1200亿元,L2级自动驾驶装配率突破45%,市场对智能座舱的特性需求和体验期望不断提高。

当前智能座舱方案面临的核心挑战在于如何有效协调多领域团队,确保从需求定义到量产出货的全流程顺利进行。传统的线性开发模式和部门壁垒导致信息孤岛、沟通效率低下、需求理解偏差等疑问,严重影响项目进度和质量。

本研究旨在深入分析智能座舱项目中多团队协作的关键成功因素,探索一套系统化的协调管理方法,为智能座舱项目的高效落地给予理论指导和实践参考。研究将重点关注硬件、软件、算法三大核心团队的协作机制,涵盖需求管理、沟通策略、工艺协同、风险管理等关键环节。

二、多团队协作的理论基础与挑战分析

2.1 智能座舱项目的跨团队协作特点

智能座舱项目涉及的团队类型多样,包括硬件团队(负责PCB设计、传感器选型等)、软件团队(开发Android车载系统、中间件等)、算法团队(计算机视觉、语音识别等)、产品团队(需求定义、用户体验设计)以及测试团队(功能测试、性能测试等)。

| 团队类型 | 核心职责 | 专业背景 | 关键目标 |

|---|---|---|---|

| 硬件团队 | PCB设计、元器件选型、硬件调试 | 电子工程、电路设计 | 按时交付合格硬件,满足性能要求 |

| 软件团队 | Android架构开发、应用研发、系统集成 | 软件工程、计算机科学 | 实现功能需求,保障系统稳定性 |

| 算法团队 | 计算机视觉、语音识别、AI模型开发 | 计算机科学、数学、机器学习 | 提供高效、准确的算法模型 |

| 产品团队 | 需求定义、用户体验设计、产品规划 | 产品管理、用户体验设计 | 定义满足用户需求的产品功能 |

| 测试团队 | 功能测试、性能测试、兼容性测试 | 软件工程、测试工程 | 确保产品质量,发现并解决缺陷 |

2.2 多团队协作的核心挑战

1需求理解偏差与目标不一致

产品团队提出的市场需求与技术团队理解的技术需求之间常存在偏差。例如,产品经理提出的"支持5G"和硬件团队理解的"5G协助"可能完全不同。此种理解偏差导致设计方向偏离用户需求,最终产品无法满足市场期望。

2信息不对称与沟通效率低下

跨团队协作的核心挑战在于信息不对称。硬件设计变更、软件功能调整、算法优化等信息无法及时准确地传递给相关团队,导致重复工作和资源浪费。传统的邮件沟通、分散的文档管理和独立的开发工具进一步加剧了这一问题。

3技术集成与兼容性问题

硬件、软件、算法三大领域的技术集成面临兼容性挑战。例如,算法模型的算力需求与硬件平台性能不匹配,软件接口与硬件驱动不兼容等挑战,导致系统整体性能下降或功能无法实现。

4进度协调与资源分配难题

不同团队的开发周期和节奏不一致,导致项目进度难以协调。例如,硬件设计延期可能导致软件和算法团队等待,而软件功能变更又可能需要硬件重新设计。资源分配不均也会影响项目整体进展。

三、多团队协作的系统化管理框架

针对智能座舱项目的多团队协作挑战,本研究提出一个系统化的管理框架,包括六个关键模块:需求管理、沟通机制、项目计划、技术协同、质量控制和风险管理。这一框架旨在实现团队间的高效协作,确保项目从需求到量产的顺利推进。

智能座舱多团队协作管理框架

需求管理

- 需求明确性与可追溯性

- 需求评审与确认机制

- 需求变更管理流程

沟通机制

- 跨团队沟通平台

- 沟通策略与技巧

- 协作文化建设

项目计划

- 工作分解结构与责任分配

- 关键路径与依赖关系管理

- 敏捷制作与迭代管理

技术协同

- 统一工艺架构与标准

- 并行开发与交叉验证

- 接口设计与标准化

质量控制

- 质量标准与流程定义

- 测试策略与资源配置

- 缺陷管理与持续改进

风险管理

- 风险识别与分类

- 风险评估与应对策略

- 风险监控与预警

3.3 项目计划:协调工作节奏

多团队协作需要制定详细、合理的项目计划,协调各团队的工作节奏。借助工作分解结构(WBS)和责任分配矩阵明确各团队职责。

| 任务 | 硬件团队 | 软件团队 | 算法团队 | 测试团队 | 产品团队 |

|---|---|---|---|---|---|

| 需求分析 | P (咨询) | A (审批) | C (参与) | C (参与) | R (负责) |

| 硬件设计 | R (负责) | C (参与) | C (参与) | C (参与) | A (审批) |

| 软件架构设计 | C (参与) | R (负责) | C (参与) | C (参与) | A (审批) |

| 算法开发 | C (参与) | C (参与) | R (负责) | C (参与) | A (审批) |

| 系统测试 | C (参与) | C (参与) | C (参与) | R (负责) | A (审批) |

四、多团队协作的实践案例分析

德赛西威与芯驰科技合作案例

2025年上海车展期间,双方宣布合作升级,共同开发新一代AI座舱平台和整车区域控制器(ZCU)平台。

协作模式特点:

- 深度技术融合,共同攻克关键技术挑战

- 联合开发机制,双研发中心同步工作

- 全链路协同,覆盖从芯片到系统

成功经验:

- 资源整合,优势互补

- 分工明确,效率提升

- 标准化与兼容性设计

捷多邦跨学科团队实践

捷多邦在PCBA项目中采用跨学科团队协作模式,显著提高了研发效率和产品质量。

协作模式特点:

- 敏捷开发方法,每日站会同步进展

- 工具链整合,云端协作平台支持

- 跨学科小组,专业人才协同工作

成功经验:

- 流程优化,建立1+1>2的效果

- 快速响应,24小时内响应变更请求

- 并行工程,缩短开发周期

奕派科技与华为合作案例

奕派科技与华为的合作是整车厂与科技企业深度协作的典范,双方从产品定义阶段就开始紧密合作。

协作模式特点:

- 联合办公与同步协作,共同参与设计

- 联合创新实验室,聚焦核心技术方向

- 用户共创机制,邀请用户参与产品定义

联合创新实验室四大技术方向:

车载软件平台研发

智能驾驶算法优化

AI泛场景应用开发

具身智能技术探索

成功经验:

深度融合模式,共创共赢

全链条资源开放,技术落地

场景化验证,提升用户体验

五、智能座舱项目的未来趋势与发展方向

5.1 技术发展趋势

中央计算架构的普及

汽车电子电气架构正从分布式向"中央计算-区域控制"架构演进。2025年将是智能汽车产业的分水岭,供应链进入重塑期。在中央计算架构下,硬件、软件、算法三大团队的协作将更加紧密。

例如:蜂巢电子基于高通8295开发的IN9.1座舱域控制器,最高可同时支持10路摄像头接入、11个显示画面渲染输出。

AI大模型赋能智能座舱

AI大模型正深刻改变智能座舱的交互方式和能力体验。2025年3月,面壁智能发布首个纯端侧汽车助手——小钢炮超级助手CPMGO,运行在汽车智能座舱,具备全链条感知、决策与执行能力。

AI大模型的引入将改变团队协作模式,算法团队的角色将更加关键,需要与硬件、软件团队紧密协作。

舱驾融合与多域协同

舱驾融合已经成为智能汽车的新趋势。亿咖通科技的"舱泊一体"技术已在吉利银河E5、领克Z20等车型实现量产。截至2025年第一季度,全球搭载其产品的车型已超870万辆。

舱驾融合要求座舱团队与驾驶辅助团队的深度协作,从硬件架构到算法模型都应该重新设计。

硬件平台的高性能与低功耗

智能座舱对硬件平台的性能要求不断提高。博泰车联网与高通深化合作,打造搭载骁龙®座舱平台至尊版(QAM8397P)的新一代智能座舱解决方案,采用高性能CPU和GPU。

高性能硬件平台的创建需要硬件团队与算法团队紧密协作,同时低功耗设计也成为关键考量。

5.2 团队协作模式的演进

| 传统协作模式 | 未来协作模式 | 核心变化 |

|---|---|---|

| 分工明确、边界清晰 | 共创共赢、深度融合 | 打破部门壁垒,建立新型合作关系 |

| 顺序开发、串行工作 | 并行工程、同步研发 | 缩短计划周期,提高响应速度 |

| 机制导向、工艺驱动 | 用户体验导向、场景驱动 | 以用户价值为核心,提升产品竞争力 |

| 本地协作、区域化 | 全球协同、分布式 | 整合全球资源,适配全球标准 |

六、结论与行动建议

6.1 研究结论

多团队协作是智能座舱项目成功的关键。智能座舱的复杂性决定了单一团队无法独立完成项目,必须依靠硬件、软件、算法等多团队的高效协作。

系统化管理框架是协调多团队的有效手段。需求管理、沟通机制、项目计划、技术协同、质量控制和风险管理六大模块构成的系统化框架,能够有效应对多团队协作的挑战。

科技协同是实现深度融合的核心。硬件、软件、算法三大团队的技术协同需要从架构设计、接口定义到集成测试的全方位协作,确保系统的整体性和一致性。

团队协作的基础保障就是文化与机制。良好的协作文化和完善的协作机制,能够打破团队壁垒,促进信息流通,提高协作效率。

未来趋势将推动协作模式创新。中央计算架构、AI大模型、舱驾融合等工艺趋势将推动智能座舱团队协作模式不断创新,向更加开放、高效、用户导向的方向发展。

6.2 行动建议

构建跨团队协作架构

- 建立跨团队项目管理办公室

- 设立跨团队技术委员会

- 组建联合工作小组

实施系统化协作流程

- 采用需求管理工具确保可追溯性

- 建立标准化沟通流程

- 实施敏捷开发与迭代管理

加强科技协同与集成

- 制定统一科技架构和标准

- 建立接口定义和变更管理流程

- 实施持续集成和自动化测试

投资协作工具与平台

- 采用统一项目管理工具

- 建立共享知识库和文档系统

- 使用云协作平台支持分布式团队

培养协作文化与能力

- 组织跨团队团队建设活动

- 开展技术交流和培训

- 建立跨团队协作激励机制

实施用户中心策略

- 以用户需求为协作核心导向

- 建立用户反馈快速响应机制

- 组织用户参与共创活动

通过智能座舱项目的多团队协作是一个复杂而富有挑战性的课题,需从组织架构、管理流程、技术协同到文化建设的全方位努力。通过系统化的管理框架和创新的协作模式,企业能够有效应对挑战,推动智能座舱技术的创新和应用,为用户提供更加智能、舒适、安全的出行体验。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号