【学习笔记】计算机网络知识点总结

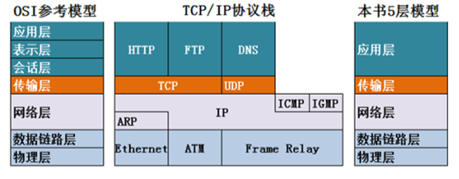

1、结构模型

1.1、OSI模型/五层模型

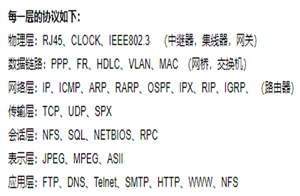

1.2、对应协议

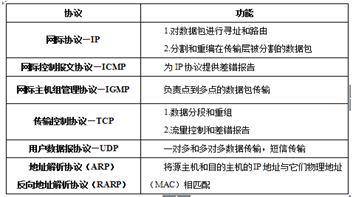

1.3、常见协议功能

2、VLAN(数据链路层)

VLAN(Virtual Local Area Network、虚拟局域网):是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术。VLAN内的主机间可以直接通信,而VLAN间不能直接互通,从而将广播报文限制在一个VLAN内。

VLAN Trunk技术的作用,是让连接在不同交换机上的相同VLAN中的主机互通。

3、IP地址划分、ARP、DHCP、NAT及路由选择协议(网络层)

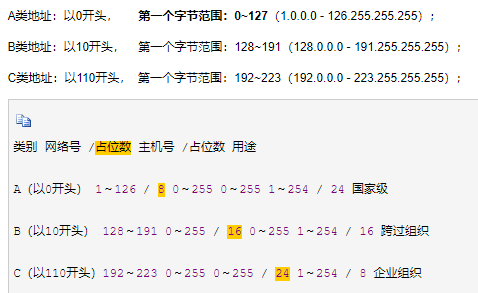

3.1、IP地址划分

3.2、ARP

ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议):是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。

首先,每个主机都会在自己的ARP缓冲区中建立一个ARP列表,以表示IP地址和MAC地址之间的对应关系。

当源主机要发送数据时,首先检查ARP列表中是否有对应IP地址的目的主机的MAC地址,如果有,则直接发送数据,如果没有,就向本网段的所有主机发送ARP数据包,该数据包包括的内容有:源主机 IP地址,源主机MAC地址,目的主机的IP 地址。

当本网络的所有主机收到该ARP数据包时,首先检查数据包中的IP地址是否是自己的IP地址,如果不是,则忽略该数据包,如果是,则首先从数据包中取出源主机的IP和MAC地址写入到ARP列表中,如果已经存在,则覆盖,然后将自己的MAC地址写入ARP响应包中,告诉源主机自己是它想要找的MAC地址。

源主机收到ARP响应包后。将目的主机的IP和MAC地址写入ARP列表,并利用此信息发送数据。如果源主机一直没有收到ARP响应数据包,表示ARP查询失败。

3.3、DHCP

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议):动态主机配置协议,给网络中主机动态的分配IP地址。 是一种让系统得以连接到网络上,并获取所需要的配置参数手段,使用UDP协议工作。具体用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段。

3.4、NAT

NAT(Network Address Translation,网络地址转换):属接入广域网(WAN)技术,是一种将私有(保留)地址转化为合法IP地址的转换技术,它被广泛应用于各种类型Internet接入方式和各种类型的网络中。原因很简单,NAT不仅完美地解决了lP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。

3.4、路由选择协议

常见的路由选择协议有:RIP协议、OSPF协议。

RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议):底层是贝尔曼福特算法,它选择路由的度量标准(metric)是跳数,最大跳数是15跳,如果大于15跳,它就会丢弃数据包。

OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先):是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),底层是迪杰斯特拉算法,是链路状态路由选择协议,它选择路由的度量标准是带宽,延迟。

4、交换机与路由器

交换机工作于OSI参考模型的第二层,即数据链路层。交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过ARP协议学习它的MAC地址,保存成一张 ARP表。在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口。目的MAC若不存在,交换机才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部地址表中。

路由器(Router)是一种计算机网络设备,提供了路由与转送两种重要机制,可以决定数据包从来源端到目的端所经过 的路由路径(host到host之间的传输路径),这个过程称为路由;将路由器输入端的数据包移送至适当的路由器输出端(在路由器内部进行),这称为转 送。路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。路由器的一个作用是连通不同的网络,另一个作用是选择信息传送的线路。

路由器与交换器的差别,路由器是属于OSI第三层的产品,交换器是OSI第二层的产品(这里特指二层交换机)

5、TCP与UDP(传输层)

5.1、TCP

5.1.1、TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)

TCP连接是一种抽象的概念,表示一条可以通信的链路。每个TCP连接有且仅有两个端点,表示通信的双方,且双方在任意时刻都可以作为发送者和接受者。

有连接 可靠的 面向字节流 全双工通信,TCP两端既可以作为发送端也可以作为接收端 连接的两端只能是两个端点,即一对一,不能一对多 至少20个字节,比UDP大的多。

TCP对应的协议:FTP(文件传输协议)、Telnet(远程登录协议)、SMTP(简单邮件传输协议)、POP3(和SMTP相对,用于接收邮件)、HTTP协议等。

5.1.2、TCP的三次握手和四次挥手

TCP的三次握手过程:主机A向B发送连接请求;主机B对收到的主机A的报文段进行确认;主机A再次对主机B的确认进行确认。采用三次握手是为了防止失效的连接请求报文段突然又传送到主机B,因而产生错误。

四次挥手:

第一次挥手:主动关闭方发送一个FIN,用来关闭主动方到被动关闭方的数据传送,也就是主动关闭方告诉被动关闭方:我已经不 会再给你发数据了(当然,在fin包之前发送出去的数据,如果没有收到对应的ack确认报文,主动关闭方依然会重发这些数据),但是,此时主动关闭方还可 以接受数据。

第二次挥手:被动关闭方收到FIN包后,发送一个ACK给对方,确认序号为收到序号+1。

第三次挥手:被动关闭方发送一个FIN,用来关闭被动关闭方到主动关闭方的数据传送,也就是告诉主动关闭方,我的数据也发送完了,不会再给你发数据了。

第四次挥手:主动关闭方收到FIN后,发送一个ACK给被动关闭方,确认序号为收到序号+1,至此,完成四次挥手。

5.2、UDP

UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议):是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,由于通讯不需要连接,所以可以实现广播发送。UDP通讯时不需要接收方确认,属于不可靠的传输,可能会出现丢包现象,实际应用中要求程序员编程验证。

UDP对应的协议:TFTP(简单文件传输协议)、SNMP(简单网络管理协议)、DNS(域名解析协议)、NFS、BOOTP。

6、常见的应用层协议(FTP、HTTP、DNS)

6.1、FTP

FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议):定义了文件传输协议,FTP协议包括两个组成部分,其一为FTP服务器,其二为FTP客户端。其中FTP服务器用来存储文件,用户可以使用FTP客户端通过FTP协议访问位于FTP服务器上的资源。默认情况下FTP协议使用TCP端口中的 20和21这两个端口,其中20用于传输数据,21用于传输控制信息。

6.2、HTTP

HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议):是一种详细规定了浏览器和万维网(WWW = World Wide Web)服务器之间互相通信的规则,通过因特网传送万维网文档的数据传送协议。是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的WWW文件都必须遵守这个标准。

6.3、DNS

DNS(DomainNameSystem,域名系统):用于域名解析服务,将域名地址转换为IP地址。该系统用于命名组织到域层次结构中的计算机和网络服务,可以简单地理解为将URL转换为IP地址。DNS用的是53号端口。当DNS客户机需要在程序中使用名称时,它会查询DNS服务器来解析该名称。即完成主机名到IP地址的转换。

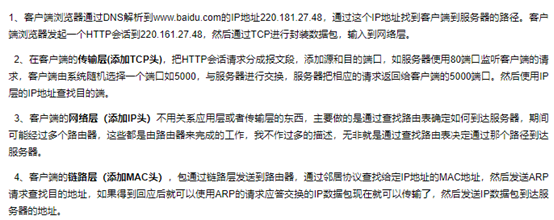

7、详解举例

在浏览器中输入 www.baidu.com 后执行的全部过程

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号