| 这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/qdu/DS2020/ |

|---|---|

| 这个作业要求在哪里 | https://edu.cnblogs.com/campus/qdu/DS2020/homework/11430 |

| 这个作业的目标 | <你理解的作业目标具体内容> |

| 学号 | 2018204196 |

一、实验目的

1、掌握二叉树的基本特性

2、掌握二叉树的先序、中序、后序的递归遍历算法

3、理解二叉树的先序、中序、后序的非递归遍历算法

4、通过求二叉树的深度、叶子结点数和层序遍历等算法,理解二叉树的基本特性

二、实验预习

说明以下概念

1、二叉树:

- 二叉树特点是每个结点最多只能有两棵子树,且有左右之分。

二叉树是n个有限元素的集合,该集合或者为空、或者由一个称为根(root)的元素及两个不相交的、被分别称为左子树和右子树的二叉树组成,是有序树。当集合为空时,称该二叉树为空二叉树。在二叉树中,一个元素也称作一个结点。

2、递归遍历:

- 从二叉树的递归定义可知,一棵非空的二叉树由根结点及左、右子树这三个基本部分组成。因此,在任一给定结点上,可以按某种次序执行三个操作:

⑴访问结点本身(D),

⑵遍历该结点的左子树(L),

⑶遍历该结点的右子树(R)。

以上三种操作有六种执行次序:

DLR、LDR、LRD、DRL、RDL、RLD。

前三种次序与后三种次序对称,故只讨论先左后右的前三种次序。

DLR称为先序(根)遍历,LDR称为中(根)序遍历,LRD称为后(根)序遍历。

3、 非递归遍历:

-

对于树的遍历若采用非递归的方法,就要采用栈去模拟实现。在三种遍历中,前序和中序遍历的非递归算法都很容易实现,非递归后序遍历实现起来相对来说要难一点。

-

先序非递归遍历

根据前序遍历访问的顺序,优先访问根结点,然后再分别访问左孩子和右孩子。即对于任一结点,其可看做是根结点,因此可以直接访问,访问完之后,若其左孩子不为空,按相同规则访问它的左子树;当访问其左子树时,再访问它的右子树。因此其处理过程如下:对于任一结点P:

1)访问结点P,并将结点P入栈;

2)判断结点P的左孩子是否为空,若为空,则取栈顶结点并进行出栈操作,并将栈顶结点的右孩子置为当前的结点P,循环至1);若不为空,则将P的左孩子置为当前的结点P;

3)直到P为NULL并且栈为空,则遍历结束。

-

中序非递归遍历

根据中序遍历的顺序,对于任一结点,优先访问其左孩子,而左孩子结点又可以看做一根结点,然后继续访问其左孩子结点,直到遇到左孩子结点为空的结点才进行访问,然后按相同的规则访问其右子树。因此其处理过程如下:对于任一结点P,

1)若其左孩子不为空,则将P入栈并将P的左孩子置为当前的P,然后对当前结点P再进行相同的处理;

2)若其左孩子为空,则取栈顶元素并进行出栈操作,访问该栈顶结点,然后将当前的P置为栈顶结点的右孩子;

3)直到P为NULL并且栈为空则遍历结束。

-

后序非递归遍历

后序遍历的非递归实现是三种遍历方式中最难的一种。因为在后序遍历中,要保证左孩子和右孩子都已被访问并且左孩子在右孩子前访问才能访问根结点,这就为流程的控制带来了难题。

第一种思路--对于任一结点P,将其入栈,然后沿其左子树一直往下搜索,直到搜索到没有左孩子的结点,此时该结点出现在栈顶,但是此时不能将其出栈并访问,因此其右孩子还为被访问。所以接下来按照相同的规则对其右子树进行相同的处理,当访问完其右孩子时,该结点又出现在栈顶,此时可以将其出栈并访问。这样就保证了正确的访问顺序。可以看出,在这个过程中,每个结点都两次出现在栈顶,只有在第二次出现在栈顶时,才能访问它。因此需要多设置一个变量标识该结点是否是第一次出现在栈顶。

第二种思路--要保证根结点在左孩子和右孩子访问之后才能访问,因此对于任一结点P,先将其入栈。如果P不存在左孩子和右孩子,则可以直接访问它;或者P存在左孩子或者右孩子,但是其左孩子和右孩子都已被访问过了,则同样可以直接访问该结点。若非上述两种情况,则将P的右孩子和左孩子依次入栈,这样就保证了每次取栈顶元素的时候,左孩子在右孩子前面被访问,左孩子和右孩子都在根结点前面被访问。

4、层序遍历:

- 按照层次进行遍历。

三、实验内容和要求

1、阅读并运行下面程序,根据输入写出运行结果,并画出二叉树的形态。

#include<malloc.h>

#define MAX 20

typedef struct BTNode{ /*节点结构声明*/

char data ; /*节点数据*/

struct BTNode *lchild;

struct BTNode *rchild ; /*指针*/

}*BiTree;

void createBiTree(BiTree *t){ /* 先序遍历创建二叉树*/

char s;

BiTree q;

printf("\nplease input data:(exit for #)");

s=getche();

if(s=='#'){*t=NULL; return;}

q=(BiTree)malloc(sizeof(struct BTNode));

if(q==NULL){printf("Memory alloc failure!"); exit(0);}

q->data=s;

*t=q;

createBiTree(&q->lchild); /*递归建立左子树*/

createBiTree(&q->rchild); /*递归建立右子树*/

}

void PreOrder(BiTree p){ /* 先序遍历二叉树*/

if ( p!= NULL ) {

printf("%c", p->data);

PreOrder( p->lchild ) ;

PreOrder( p->rchild) ;

}

}

void InOrder(BiTree p){ /* 中序遍历二叉树*/

if( p!= NULL ) {

InOrder( p->lchild ) ;

printf("%c", p->data);

InOrder( p->rchild) ;

}

}

void PostOrder(BiTree p){ /* 后序遍历二叉树*/

if ( p!= NULL ) {

PostOrder( p->lchild ) ;

PostOrder( p->rchild) ;

printf("%c", p->data);

}

}

void Preorder_n(BiTree p){ /*先序遍历的非递归算法*/

BiTree stack[MAX],q;

int top=0,i;

for(i=0;i<MAX;i++) stack[i]=NULL;/*初始化栈*/

q=p;

while(q!=NULL){

printf("%c",q->data);

if(q->rchild!=NULL) stack[top++]=q->rchild;

if(q->lchild!=NULL) q=q->lchild;

else

if(top>0) q=stack[--top];

else q=NULL;

}

}

void release(BiTree t){ /*释放二叉树空间*/

if(t!=NULL){

release(t->lchild);

release(t->rchild);

free(t);

}

}

int main(){

BiTree t=NULL;

createBiTree(&t);

printf("\n\nPreOrder the tree is:");

PreOrder(t);

printf("\n\nInOrder the tree is:");

InOrder(t);

printf("\n\nPostOrder the tree is:");

PostOrder(t);

printf("\n\n先序遍历序列(非递归):");

Preorder_n(t);

release(t);

return 0;

}

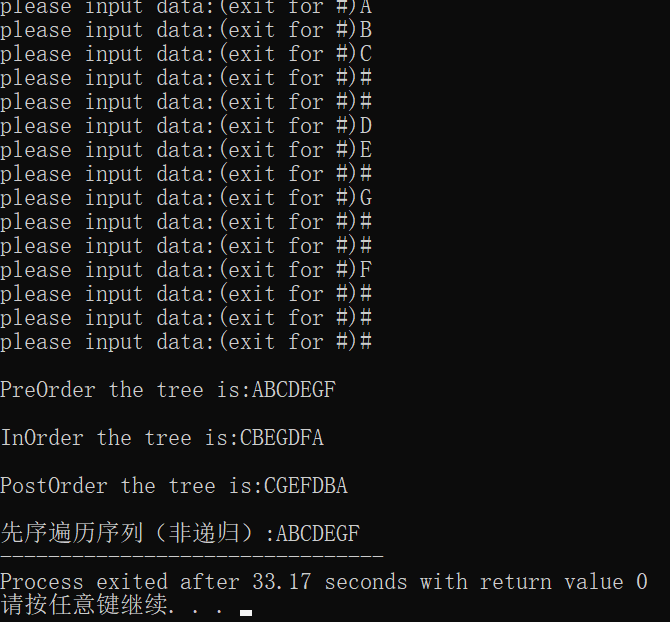

运行程序

输入:

ABC##DE#G##F###

运行结果:

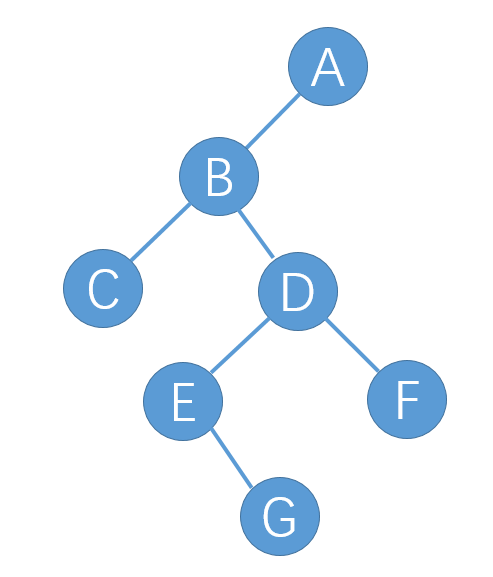

二叉树的形态:

2、在上题中补充求二叉树中求结点总数算法(提示:可在某种遍历过程中统计遍历的结点数),并在主函数中补充相应的调用验证正确性。

算法代码:

int NodeCount(BiTree t){

if(t==NULL) return 0;

else return NodeCount(t->lchild)+NodeCount(t->rchild)+1;

}

3、在上题中补充求二叉树中求叶子结点总数算法(提示:可在某种遍历过程中统计遍历的叶子结点数),并在主函数中补充相应的调用验证正确性。

算法代码:

int LeafCount(BiTree t){

if(t==NULL) return 0;

if(t->lchild || t->rchild)

return LeafCount(t->lchild)+LeafCount(t->rchild);

else return 1;

}

4、在上题中补充求二叉树深度算法,并在主函数中补充相应的调用验证正确性。

算法代码:

int Depth(BiTree t){

int m,n;

if(t==NULL) return 0;

else{

m=Depth(t->lchild);

n=Depth(t->rchild);

if(m>n) return (m+1);

else return (n+1);

}

}

2、3、4题在主函数中的调用为:

int main(){

BiTree t=NULL;

createBiTree(&t);

printf("\n\nPreOrder the tree is:");

PreOrder(t);

printf("\n\nInOrder the tree is:");

InOrder(t);

printf("\n\nPostOrder the tree is:");

PostOrder(t);

printf("\n\n先序遍历序列(非递归):");

Preorder_n(t);

printf("\n\n树的总结点数为:%d",NodeCount(t));

printf("\n\n树的叶子结点总数为:%d",LeafCount(t));

printf("\n\n深度为:%d",Depth(t));

release(t);

return 0;

}

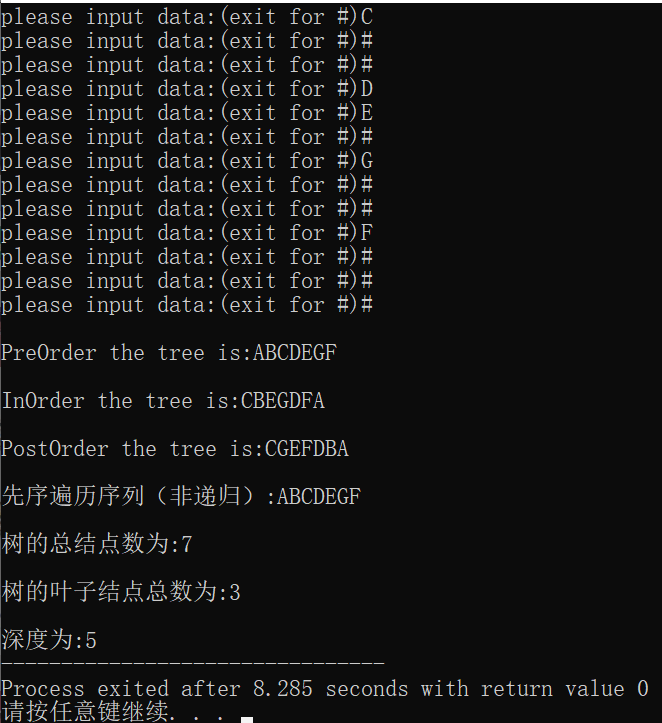

2、3、4的验证结果为:

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号