lua5.3 函数调用实现

首先,我们需要考虑下函数调用前,我们需要做些哪些准备工作。调用时,如何切换到它对应的函数环境中,调用完后,又如何切换回来。

函数调用前准备

我们之前有介绍过函数闭包,lua 函数能像其他值(数值、字符串)一样,可以被存放在变量中,也可以存放在表中,可以作为函数的参数,还可以作为函数的返回值。(在lua中,简称为第一类值),我的理解,lua代码中的函数,就是对应着底层的函数闭包对象,而函数闭包对象,自然具有和 table,string 等其他对象一样的性质,可以当作值传来传去。

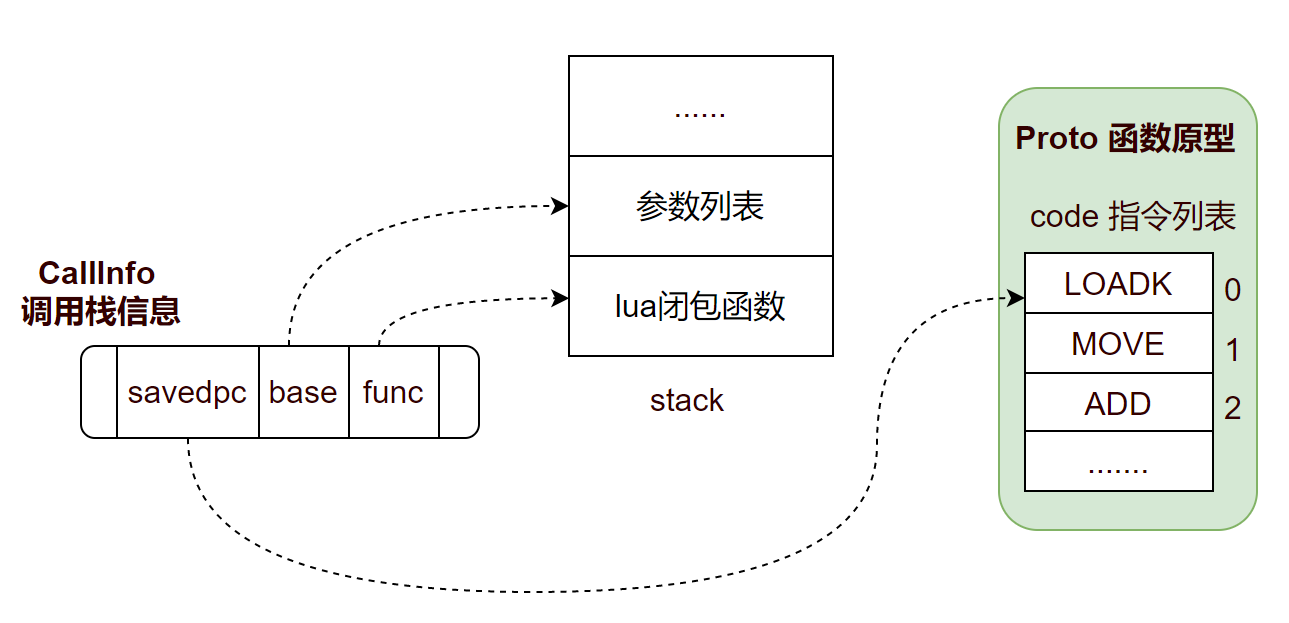

现在回答第一个问题,在发生函数调用前,需要准备好新函数(函数闭包对象)地址,参数列表,保存虚拟机执行当前函数指令的 savedpc(新函数调用完后,我们需要通过 savedpc 继续执行当前函数剩余的指令)。

在 lua 源码中,使用的是 CallInfo 这个结构体,来存储函数调用栈信息。

typedef struct CallInfo {

StkId func; /* function index in the stack */

StkId top; /* top for this function */

struct CallInfo *previous, *next; /* dynamic call link */

union {

struct { /* only for Lua functions */

StkId base; /* base for this function */

const Instruction *savedpc;

} l;

struct { /* only for C functions */

lua_KFunction k; /* continuation in case of yields */

ptrdiff_t old_errfunc;

lua_KContext ctx; /* context info. in case of yields */

} c;

} u;

ptrdiff_t extra;

short nresults; /* expected number of results from this function */

unsigned short callstatus;

} CallInfo;重要字段说明:

| func | 指向 Proto 函数原型 |

| top | 函数的栈顶位置 |

| base | 局部变量起始地址 |

| savedpc | 记录当前函数接下来要执行的指令位置 |

| nresults | 函数返回值个数 |

函数调用前,准备好一个新的 CallInfo 调用栈对象,设置好字段值,其中 savedpc,base,func 字段作用如下:

函数调用中

函数调用比较简单,其实就是执行函数原型里的指令数组( Proto->code),执行里面的一条条指令。如果是执行 OP_CALL 指令,函数调用,又会重复上图的步骤。

比如,在执行 f1() 函数过程中,有函数调用 f2(),即执行到 CALL指令,f1() -> f2() 最终效果如下:

在 f1 执行到 CALL 指令时,savedpc 保存的是即将要执行下一条指令的位置。只有这样,在 f2 调用完,我们才可以在 f1 中接着执行 f2 返回后的代码。通过上图,我们看出,CallInfo 之间采用双向链表数据结构,在当前函数调用完后,通过 CallInfo.previous 字段来切回到上一个 CallInfo,我们才能够接着执行 CALL 后续指令。可以看下 ldo.c,lvm.c 源码文件中的 luaD_precall,luaV_execute 实现。

函数调用后

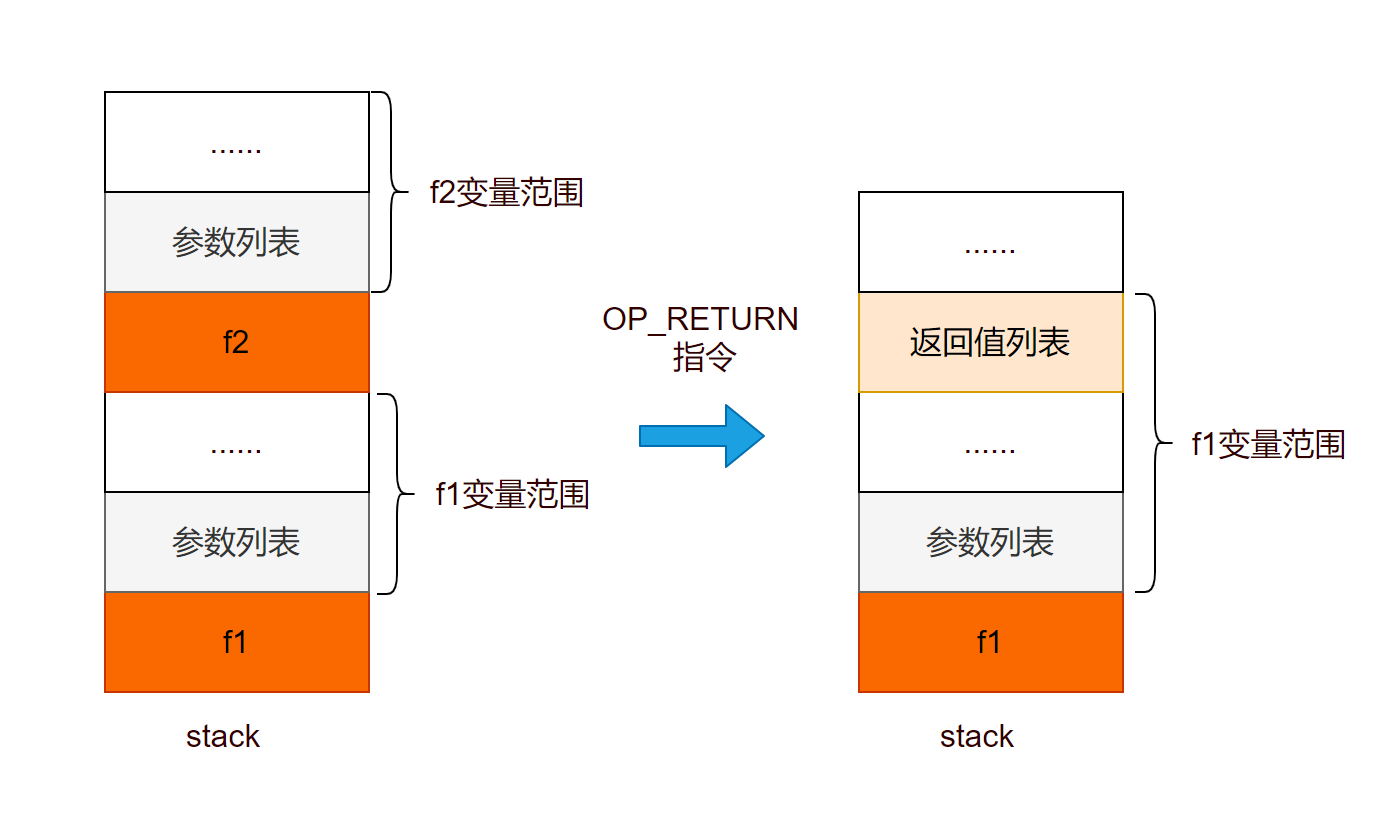

在执行完函数后,如果有返回值,则需要把返回值写入到上一个函数栈帧中,具体是怎么做的呢。

在函数返回的时候,会执行一条 OP_RETURN 指令,这条指令就会对返回值做一些处理。还记得 CallInfo 结构体里有一个 nresults 字段吗,nresults 表示期望有多少个返回值。比如,local a, b, c = f1()希望在 f1 调用后,能返回3个值,分别赋给变量 a,b,c。nresults 为几,其实是在编译解析阶段就确定好的(不包括可变参数 ... 那种),有几个变量需要有返回值,就希望函数返回几个。但最终函数能返回多少个值,却是由函数自身决定的,返回值多了,会被截断,少了,会填充 nil。

比如有下面一段代码,f1 只返回变量 a,c,中间 b 不需要返回,也就是说,返回值不是在栈中连续空间的。其中 a,b,c 在栈中的相对偏移地址为 0,1,2,这个时候,lua 是怎么正确返回 a,c 的值呢。

local function f1( )

local a = 1

local b = 2

local c = 3

return a, c

end

local m1, m2, m3 = f1()其实实现原理也很简单,分两种情况考虑,如果返回值只有一个,OP_RETURN 指令执行的时候,只需要到栈中指定的位置,去拿值就可以了。如果超过1个返回值,则需要把这些值重新 push 到栈顶,此时 OP_RETURN 根据 nresults 个数去栈顶拿返回值,那么这些返回值肯定就是连续的。

我们再用 f1() 调用 f2() 函数举例:

local function f2(arg1, arg2)

return 1, 2

end

local function f1(arg1, arg2)

local a, b = f2("a", "b")

-- ...

end

我们可以看到,栈中 f2 位置,被返回值覆盖了,最终变成 f1 函数局部变量里的一部分,具体可以看看 luaD_poscall 实现。

CALL (OP_CALL)指令实现

下面我们再细说下 call 指令实现。

先举个例子,看看函数调用时,对应的指令有哪些。

local function f1(a, b, c)

local d = -11

print(a, b, c, d)

end

f1(1, 2, 3)

-- 结果: 1 2 3 -11接着用 luac -l aaa.lua 看下生成的指令列表,下面只截取其中一部分:

main <aaa.lua:0,0> (7 instructions at 0000000000af8520)

0+ params, 5 slots, 1 upvalue, 1 local, 3 constants, 1 function

1 [4] CLOSURE 0 0 ; 0000000000af86d0

2 [6] MOVE 1 0

3 [6] LOADK 2 -1 ; 1

4 [6] LOADK 3 -2 ; 2

5 [6] LOADK 4 -3 ; 3

6 [6] CALL 1 4 1

7 [6] RETURN 0 1main <aaa.lua:0,0> 表示当前文件执行的指令列表。它其实也是一个匿名函数,由 lua 内部调用。[4] CLOSURE 0 0 表示在文件的第4行,生成一个闭包函数指令,并且将闭包对象放到栈中偏移 L->ci->base 对应的 0 号位置。第[6]行 lua 代码中,对应的指令有6条,发生函数调用的时候,指令MOVE 1 0 需要把函数闭包对象 push 到栈顶,然后 LOADK将所需要的参数从常量表中 push 到栈上,最后 CALL 执行函数调用。这说明,在函数调用前,我们需要准备好函数闭包对象,以及参数列表。

在第[6]行准备好函数闭包,以及参数列表后,执行 CALL 指令。我们在 lopcodes.h 文件查看 CALL 指令介绍:

OP_CALL,/* A B C R(A), ... ,R(A+C-2) := R(A)(R(A+1), ... ,R(A+B-1)) */CALL 指令作用是调用函数,同时返回结果值,相关参数介绍如下:

- 参数A:被调用函数(函数闭包对象)在栈中的地址。

- 参数B:函数参数数量。有两种情况:

- 为0时,表示参数从 A+1位置开始,即 ci->base 直到 L->top 位置,都做为函数的参数,因为参数有可能是另一个函数调用的返回值,在不知道返回值个数时,只能告诉编译器参数从 A+1 开始,到 L->top 之间的值都做为参数。比如,

f2(f1()),f2的参数数量由f1的返回值决定,是可变的; - 大于0时,表示函数参数的数量为 B-1 。

- 为0时,表示参数从 A+1位置开始,即 ci->base 直到 L->top 位置,都做为函数的参数,因为参数有可能是另一个函数调用的返回值,在不知道返回值个数时,只能告诉编译器参数从 A+1 开始,到 L->top 之间的值都做为参数。比如,

- 参数C:函数返回值个数。也有两种情况:

- 为0时,表示有可变数量的值返回,比如

f2(f1())中,f1返回值就是可变数量的; - 大于0时,表示返回值数量为 C-1。

- 为0时,表示有可变数量的值返回,比如

在介绍 lua 函数局部变量时,有提过,函数的参数也属于局部变量的一种,虽然它们没有声明为 local,但和 local 变量一样,都是存放在栈上的。上面代码,执行 f1(1,2,3)调用时的堆栈示意图如下:

: 成员函数调用

我们平时用 lua 模拟面向对象实现,使用 self 来表示这个对象。现在就来看看它是如何实现的。

编译阶段

在定义一个函数时,解析到函数名,会先检测是否有用冒号:,如果有,就会默认创建一个 self 局部变量new_localvarliteral(ls, "self");

static int funcname (LexState *ls, expdesc *v) {

/* funcname -> NAME {fieldsel} [':' NAME] */

...

if (ls->t.token == ':') {

ismethod = 1;

fieldsel(ls, v);

}

return ismethod;

}

static void funcstat (LexState *ls, int line) {

/* funcstat -> FUNCTION funcname body */

int ismethod;

expdesc v, b;

luaX_next(ls); /* skip FUNCTION */

ismethod = funcname(ls, &v);

body(ls, &b, ismethod, line);

luaK_storevar(ls->fs, &v, &b);

luaK_fixline(ls->fs, line); /* definition "happens" in the first line */

}

static void body (LexState *ls, expdesc *e, int ismethod, int line) {

/* body -> '(' parlist ')' block END */

...

checknext(ls, '(');

if (ismethod) {

new_localvarliteral(ls, "self"); /* create 'self' parameter 默认创建一个 self 局部变量*/

adjustlocalvars(ls, 1);

}

...

}如果解析到有使用成员函数时,比如,foo:bar(),就会生成一条 self 指令。

OP_SELF,/* A B C R(A+1) := R(B); R(A) := R(B)[RK(C)] */- 参数A:将这个待调用模块(有可能是table,或者Udata)值放到 R(A+1)处,待调用的成员函数放到 R(A) 处。

- 参数B:待调用模块。

- 参数C:待用用的函数名。

self 指令的作用,其实就是为了在函数调用前,准备好模块,放到栈上,并用 "self" 变量名来指向模块对象。

例如:

local t = {}

function t:f1(a, b)

print(self.name, a, b)

end

t.name = "zhangsan"

t:f1(1, 2)luac -l -l 查看截取第[8]行代码对应的指令:

5 [8] SELF 1 0 -1 ; "f1"

6 [8] LOADK 3 -4 ; 1

7 [8] LOADK 4 -5 ; 2

8 [8] CALL 1 4 1执行阶段

看看 self 指令执行对应的源码:

vmcase(OP_SELF) {

const TValue *aux;

StkId rb = RB(i); // 获取模块

TValue *rc = RKC(i); // 获取模块中的闭包名

TString *key = tsvalue(rc); /* key must be a string */

setobjs2s(L, ra + 1, rb); // 将模块放到 ra+1 处

if (luaV_fastget(L, rb, key, aux, luaH_getstr)) { // 查找模块里的闭包函数,将其放到 ra 处

setobj2s(L, ra, aux);

}

else Protect(luaV_finishget(L, rb, rc, ra, aux));

vmbreak;

}按照 SELF 指令介绍,例子中对应的伪代码:

stack[ci->base + 0] = {} // local t = {}

// t:f1() 对应的 SELF 伪代码:

stack[ci->base + 2] = stack[ci->base + 0] // base+2 处存放 t 这个表对象

stack[ci->base + 1] = t.f1 // base+1处存放 f1 闭包

f1 成员函数对应的指令列表如下,其中 locals 局部变量那块,就有 self 变量,虽然我们没有定义过 self 变量,但使用 : 符合,在函数解析阶段时,系统会默认创建 self 变量。

self 指令,以及在函数中,self 变量的自动创建,是我们在 lua 语言中能实现面向对象编程的基础。

函数尾调用

在 Lua 中,如果一个函数的最后一个动作是返回另一个函数的调用结果,我们就说它进行了尾调用。

尾调用的特点是可以利用尾递归消除,这意味着在尾调用的过程中,不需要保留当前函数的状态,因为当前函数即将返回,其栈空间可以被重用。用在一些比较复杂的递归函数调用时,非常高效。

编译阶段,在解析 return 语句时,有下面一个判断,解析 return 语句时,如果返回值只有一个,且是函数调用。那么就会生成一条 OP_TAILCALL 尾调用指令。

static void retstat (LexState *ls) {

/* stat -> RETURN [explist] [';'] */

...

// return 后是函数调用,且只有一个返回值

if (e.k == VCALL && nret == 1) { /* tail call? */

SET_OPCODE(getinstruction(fs,&e), OP_TAILCALL);

lua_assert(GETARG_A(getinstruction(fs,&e)) == fs->nactvar);

}

...

}在运行阶段,执行 OP_TAILCALL 指令时,会将复用当前函数的调用栈信息 CallInfo 这个结构体对象,就不再新创建一个 CallInfo 对象,且栈中的局部变量会被尾部调用的函数使用覆盖。

我们举个例子,来看看尾调用的好处:

local function f1(a)

if a < 0 then

return a

end

local r = f1(a - 1)

return r

end

local start = os.time()

f1(100000000)

print(os.time() - start)

--[[

运行结果:

stack traceback:

.\aaa.lua:6: in upvalue 'f'

.\aaa.lua:6: in upvalue 'f'

...

.\aaa.lua:6: in upvalue 'f'

.\aaa.lua:6: in local 'f'

.\aaa.lua:11: in main chunk

[C]: in ?

]]

我们发现如果,函数调用太深, 栈溢出了。如果我们改造下,如下:

local function f1(a)

if a < 0 then

return a

end

return f1(a - 1)

end

local start = os.time()

f1(100000000)

print(os.time() - start)

--[[

运行结果:

2

]]我们在 f1 函数中改用尾调用后,发现没有报错了,且仅用2s左右。这说明,调用次数再多,也就是消耗 cpu 时间而已,栈不会因为函数调用过深而导致溢出。

可变参数![]()

对于可变参数,我们平时写 lua 代码,基本都会用到,那么它底层是如何实现的呢。

在解析函数参数列表时,发现有 ... 时,则 Proto.is_vararg 标记为1,表明当前函数原型有使用到可变参数。源码如下:

static void parlist (LexState *ls) {

/* parlist -> [ param { ',' param } ] */

...

case TK_DOTS: { /* param -> '...' 可变参数 */

luaX_next(ls);

f->is_vararg = 1; /* declared vararg */

break;

}

...

}在运行阶段,根据函数调用,实际给的个数来调整最终可变参数的结果,代码如下:

static StkId adjust_varargs (lua_State *L, Proto *p, int actual) {

int i;

int nfixargs = p->numparams; // 非可变参数个数,即指定参数名的变量个数

StkId base, fixed;

/* move fixed parameters to final position */

fixed = L->top - actual; /* first fixed argument */

base = L->top; /* final position of first argument */

// 将有指定参数名的变量值,移动到栈顶,并将原来位置值nil

for (i = 0; i < nfixargs && i < actual; i++) {

setobjs2s(L, L->top++, fixed + i);

setnilvalue(fixed + i); /* erase original copy (for GC) */

}

// 如果有指定参数名的值个数不足,填充 nil

for (; i < nfixargs; i++)

setnilvalue(L->top++); /* complete missing arguments */

return base;

}上面的代码,可能不是很好理解。我们可以简单举个例子来说明下。

local function f1(a, ...)

print(a, ...)

end

local a, b, c = 1, 2, 3

f1(a, b, c)在定义 f1 函数时,参数 a 是指定接收函数调用时的第一个值,... 表示多出1个值的部分作为可变参数。直观上看,参数 a = 1,可变参数 ... = 2,3。

我们接着看看 f1 调用时,栈的情况:

从中,我们发现被指定的参数 a 被移动到栈顶了,原先所在的位置被改成 nil,而且 ci->base 的起始位置也改成了从参数 a 开始。可变参数被放到了 ci->base 的下面了。

从中,我们就可以理解了在函数体里,如果想使用可变参数 ... 时,那么只需从 ci->base 处开始往下查找,公式如下:

// 可变参数个数

n = (ci->base - ci->func) - cl->p->numparams - 1;

// 可变参数起始位置

ci->base - n 就像上面例子的第 2 行代码 print(a, ...),再将可变参数 2,3 push 到栈顶,作为 print 的参数一部分,完成 print 打印。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号