产品/测试 思考的快与慢--04

《思考快与慢》 读书笔记(第一部分第六章)

本期我们分享的是《思考快与慢》第六章“意料之外,情理之中”的读书心得。

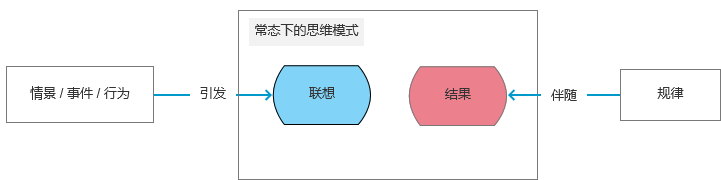

在第六章中作者提出系统一的主要功能是维护并更新你个人世界的模式,它呈现的都是常态下的思维模式。这个模式由很多联想和结果共同构成,这些联想由情景、事件、行为等概念引发,而结果总是伴随着某种规律出现。

作者用了很多事例来对上诉观点进行说明,让我们根更好的从例子中去发现规律。

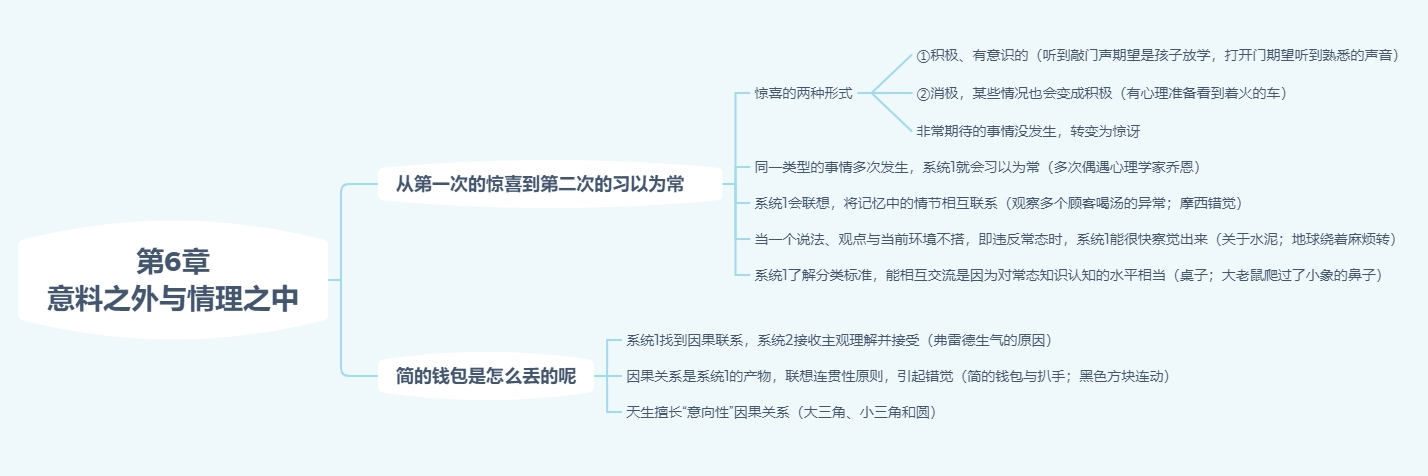

本章的内容框架大致如下:

1、常态理论

作者讲述了自己与妻子两次外出的经历,他们第一次在澳大利亚遇到老朋友乔恩时感到很惊讶,大概过了两个星期,他们又在伦敦遇到了同一位老友,显然第二次的相遇他们并没有那么的惊讶,从统计学的理性角度来说他们第二次遇见乔恩的概率要更小,但他们表现出来的却恰恰相反,这是为什么呢?

因为第一次的遇见在系统一中形成了习惯,也就是说偶遇此人是正常的现象,即使这违背了统计学的理论,系统二也知道这样想很可笑,但是系统一还是将第一次所经历过的事视为一个正常现象。所以在第二次偶遇此人时就没有第一次那么惊讶,这也就解释了第一次的偶遇是意料之外,第二次的偶遇是情理之中了。

我们所经历的事情,所说的语言会在系统一中形成一种规律,我们之所以能正常交流,是因为我们所接触到的语言水平都是相当的,如果超出理解范围,系统一就会认为是不正常的,才会让我们感觉到惊讶。

当尽经历过一次的情景,第二次再经历时就不会感觉到惊讶,即便这个情景没有再次发生,在我们的心里已经做好了再经历一次的心里准备,这种心理准备可以根据事件的特殊性维持几个月、甚至几年。

2、因果关系

“在拥挤的纽约大街上逛了一天,欣赏完美丽的风景后,简发现自己的钱包丢了”

在我们读完这段话之后,尽管我们没有看到任何“扒手”或“偷”的字眼,我们还是更偏向于简的钱包是被扒手偷走了这一解释。

因为“拥挤的大街”和“欣赏风景”这些词汇会在我们大脑中形成一个画面,我们会为钱包丢了找寻一个理由,尽管也有因为简的粗心而丢了钱包的可能,但是系统一会根据过往的经验更偏向于被偷了的可能。

我们通过对不同事件之间的相互联系进行反复观察,推断其在自然状态下的因果关系。

归因理论

人有两种强烈动机,一是形成对周围环境一贯性理解的需要;二是控制环境的需要。为了满足这两种需要,普通人必须要对其他人的行为做出归因,并且经过归因来预测他人的行为,唯有如此才可能满足“理解环境和控制环境”的需要。

因果关系的两种模式

1、自然性因果关系:外因,比如外界压力、天气、情境等;

2、意向性因果关系:意向归因是把行为原因归于个人内在倾向,如心境、态度、人品、爱好、性格等非环境因素的过程。

一般人在解释别人行为时倾向于意向性因果关系;在解释自己行为时,倾向与自然性因果关系。

3、总结

本次重点提取原文中所讲述的两个例子来说明常规理论和因果关系,如下所示:

常态下人的思维模式一般是由很多联想和结果构成的,而平时看到和经历的情景、事件和行为引发了我们的联想,结果的产生往往又伴随着一定的规律。

4、感悟

①同一类型的事情多次发生快思考就会习以为常。

我们第一次做项目时遇到了延期的情况,第一次我们会感到不正常,但是随着接手的项目递增,渐渐的发现好像每个项目都会由于一些不可抗因素而产生延期的情况,这时候我们系统一就会认为项目延期是一个正常行为,而实际上这种不以为意的行为是不正确的,在生活和工作中一定要注意规避,避免被系统一“欺骗”。

②快思考会联想,自动补齐事物之间的联系,使其显得具有连贯性。

在我们与人对话的时候可以通过语言的艺术达到我们想要的效果,有时候在叙述一段话的时候我们不一定要把结果给说破,只需要在句子的中间巧妙的插入一些与结果联系在一起的联想词汇,往往交流的对象会进入思考联想,自动把事物补齐已达到连贯的效果。

好了,以上就是我们小组读完《思考快与慢》第六章的一些小感悟,希望能够帮助大家拓宽思维,深度解析自己在做决策过程,帮助自己做出更好的决定。后续我们会持续更新后面章节的读书感悟,感兴趣的小伙伴可留言加入我们的讨论!

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号