算法设计与分析4_Divide & Conquer

与课本对应关系

教材Chapter 4 & Chapter 7

Chapter 4. 分治策略

Chapter 7. Quick Sort

考试考三种递归法

算法设计与分析4_递归式和分治法

Main Topics (Cont.):

-

掌握设计有效的分治策略算法及时间性能分析(本章重点讨论)

而时间性能分析其实就是有效分治策略算法设计的依据 -

通过下面的范例学习分治策略设计技巧

①二分搜索技术(Binary Search);

②归并排序和快速排序(Merge Sort & Quick Sort);

③大整数乘法;

④Strassen矩阵乘法;

⑤最接近点对问题Closest pairwise points;

⑥Convex Hull Finding Problem;

递归式和分治法

- 直接或间接地调用自身的算法称为递归算法。用函数自身给出定义的函数称为递归函数;

- 由分治法产生的子问题往往是原问题的较小模式,这就为使用递归技术提供了方便。在这种情况下,反复应用分治手段,可以使子问题与原问题类型一致而其规模却不断缩小,最终使子问题缩小至很容易直接求出其解的程度时终止。这自然导致递归过程的产生;

分治与递归像一对孪生兄弟,经常同时应用在算法设计之中,并由此产生许多高效算法。

Now, we will give some recursion instances in the following part.

factorial function

例1factorial function阶乘函数

边界条件与递归方程是递归函数的两个要素,递归函数只有具备了这两个要素,才能在有限次计算后得出结果。

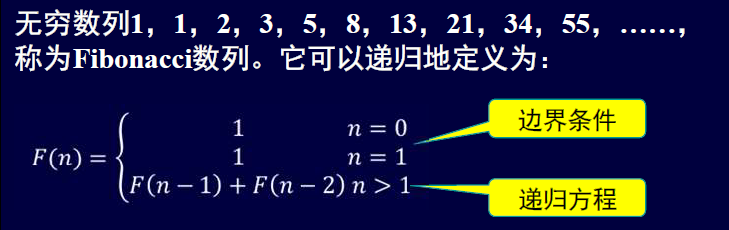

例2Fibonacci数列

第n个Fibonacci数可递归地计算如下:

int Fibonacci (int n){

if (n <= 1) return 1;

return Fibonacci(n-1) + Fibonacci(n-2);

}

证Fibonacci数列的递归算法复杂度是\(2^n\):深度为n的二叉递归树

最快算法是logn的时间

除了直接递归以外的另4种求解方案:

方法1:用户自定义一个栈,模拟系统递归调用工作栈

方法2:递推关系式的优化时间O(n), 空间O(n)

方法3:求解通项公式时间O(1)

方法4:分治策略时间O(log2n)

Non-recursive Fibonacci Iterative Function

int Fibonacci (int n)

/* fibonacci: iterative version*/

{

int last_but_one; // second previous Fibonacci number, Fi−2

int last_value; // previous Fibonacci number, Fi−1

int current; // current Fibonacci number Fi

if (n <= 0) return 0;

else if (n == 1) return 1;

else {

last_ but_ one = 0;

last_ value = 1;

for (int i = 2; i <= n; i++) {

current = last_but_one + last_value;

last_but_ one = last_value;

last_value = current;

}

return current;

}

}

例4 排序问题

写出归并排序的非递归算法

有些问题表面上不是递归定义的,但可通过分析,抽象出递归的定义

就地算法设计全排列

写一个就地生成n个元素a1, a2, …, an全排列(n!) 的算法,要求算

法终止时保持a1, a2, …, an原状。

设R={r}是要进行排列的四个元素,R_i=R-(r_i)。

集合X中元素的全排列记为perm(X).

perm(r) 表示在全排列perm(X)的每一个排到后加上后缀得到

内定义如下:

算法:以A[0..7]为例

void permute (char A[], int n) { //外部调用时令 n=7

if (n==0)

print (A); // 打印A[0...7]

else {

permute(A,n-1); //求A[0..n-1]的全部排列。1**子问题不用交换

for (i=n-1; i>=0; i--) {

Swap(A[i], A[n]); // 交换a和a内容,说明为引用

permute(A,n-1); // 求A[0..n-1] 全排列

Swap(A[i], A[n]); //交换,恢复原状

}//endfor

}//endif

}

时间:\(O(2^n) <n! <O(n^n)\) 所以实验时,n不能太大

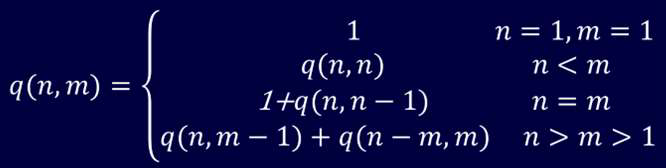

整数划分

将正整数n表示成一系列正整数之和:n=n1+n2+…+nk,其中n1≥n2≥…≥nk≥1,k≥1。

正整数n的这种表示称为正整数n的划分。求正整数n的不同划分个数。

本题较难。在本例中,如果设p(n)为正整数n的划分数,则难以找到递归关系,因此考虑增加一个自变量:将最大加数n1不大于m的划分个数记作q(n,m)。可以建立q(n,m)的如下递归关系。

int q (int n, int m){

if((n<1)||(m<1)) return 0;

if((n==1)||(m==1)) return 1;

if(n<m) return q(n,n);

if(n==m) return q(n,m-1)+1;

return q(n,m-1)+q(n-m,m);

}

n阶Hanoi塔问题

尾递归

当函数的最后一个操作是递归时,称为尾递归。

反例:对于求阶乘函数最后一步是

n*f(n-1),并不是尾递归,因为最后一步是乘法。

因为stack frame的存在,尾递归的效率比一般的效率高(编译器检测到尾递归是自动进行优化:覆盖当前活动记录,不是新建活动记录(overwrite))

如何将求阶乘改为尾递归

引入新参数,表示递归的深度

def factorial_tail_recursive(n, acc=1):

if n == 1:

return acc

else:

return factorial_tail_recursive(n - 1, n * acc)

说明:

- acc 参数:acc 是一个累积器,保存着当前计算到的中间结果。初始值为 1,即阶乘计算的起点。

- 尾递归调用:在 factorial_tail_recursive 中,递归调用是函数的最后一步。它直接调用

factorial_tail_recursive(n - 1, n * acc),并没有其他操作跟在调用后面。 - 累积计算:每次递归时,当前的 n 乘以累积的结果 acc,并传递给下一个递归调用。

如何消除汉诺塔的尾递归?

原问题:

def hanoi(n, source, target, auxiliary):

if n == 1:

print(f"Move disk 1 from {source} to {target}")

else:

hanoi(n-1, source, auxiliary, target)

print(f"Move disk {n} from {source} to {target}")

hanoi(n-1, auxiliary, target, source)

递归算法优缺点

优点:结构清晰,可读性强,而且容易用数学归纳法来证明算法的正确性,因此它为设计算法、调试程序带来很大方便。

缺点:递归算法的运行效率较低,无论是耗费的计算时间还是占用的存储空间都比非递归算法要多。

解决方法:在递归算法中消除递归调用,使其转化为非递归算法

-

采用一个用户定义的栈来模拟系统的递归调用工作栈。

该方法通用性强,但本质上还是递归,只不过人工做了本来由编译器做的事情,优化效果不明显。 -

用递推来实现递归函数。

-

通过变换能将一些递归转化为尾递归,从而迭代求出结果。

后两种方法在时空复杂度上均有较大改善,但其适用范围有限。

递归至非递归机械转化

机械地将任何一个递归程序转换为与其等价的非递归程序

五条规则:

(1) 设置一个栈(不妨用S表示),并且开始时将其置为空。

(2) 在子程序入口处设置一个标号(不妨设为L0)。

(3) 对子程序中的每一递归调用,用以下几个等价操作来替换:

a) 保留现场:开辟栈顶存储空间,用于保存返回地址(不妨用

b) Li,i=1,2,3,…)、调用层中的形参和局部变量的值(最外层调

用不必考虑)。

c) 准备数据:为被调子程序准备数据,即计算实在参数的值,并赋给

对应的形参

d) 转入(子程序)执行, 即执行goto L0。

e) 在返回处设一个标号Li(i=1,2,3,…),并根据需要设置以下语句:

若函数需要返回值,从回传变量中取出所保存的值并传送到相应

的位置。

(4) 对返回语句,可用以下几个等价操作来替换:

如果栈不空,则依次执行如下操作,否则结束本子程序,返回。

a) 回传数据:若函数需要返回值,将其值保存到回传变量中。

b) 恢复现场:从栈顶取出返回地址(不妨保存到X中)及各变量

、形参值,并退栈。

c) 返回:按返回地址返回(即执行goto X)。

(5) 对其中的非递归调用和返回操作可照搬。

🌟分治法

作用:分析递归算法的运行时间

三种方法(P37)

替换法、迭代法(递归树法)、通用法(master method)

分治算法设计

将一个问题分解为与原问题相似但规模更小的若干子问题, 递归地解这些子问题,然后将这些子问题的解结合起来构 成原问题的解。

这种方法在每层递归上均包括三个步骤:

-

Divide(分解):将问题划分为若干个子问题

-

Conquer(求解):递归地解这些子问题;若子问题Size足 够小,则直接解决之

-

Combine(组合):将子问题的解结合成原问题的解

其中的第二步:递归调用或直接求解(递归终结条件)

有的算法“分解”容易,有的则“组合”容易

容易=耗时少,有的算法分解容易,有的算法组合容易

举例

归并排序 https://www.cnblogs.com/kingwz/p/15674088.html

- 分解:把n个待排序元素划分为两个Size为n/2的子序列

- 求解:递归调用归并排序将这两个子序列排序,若子序列长度为1时,已自然有序,无需做任何事情(直接求解)

- 组合:将这两个已排序的子序列合并为一个有序的序列

显然,分解容易(一分为二),组合难。

快速排序: https://www.cnblogs.com/kingwz/p/15747401.html#快速排序

分解难,组合易。A[1…k-1] ≤ A[k] ≤ A[k+1…n]

人们从大量实践中发现,在用分治法设计算法时,最好使子问题的规模大致相同。即将一个问题分成大小相等的k个子问题的处理方法是行之有效的。这种使子问题规模大致相等的做法是出自一种平衡(balancing)子问题的思想,它几乎总是比子问题规模不等的做法要好。

分治算法时间性能分析

设T(n)是Size为n的执行时间,

若Size足够小,如n≤C (常数),则直接求解的时间为θ(1),否则:

-

设完成划分的时间为D(n)

-

设分解时,划分为a个子问题,每个子问题为原问题的1/b, 则解各子问题的时间为aT(n/b)

-

设组合时间C(n)

计算时可以忽略细节:

- 设T(n)是Size为n的执行时间,若Size足够小,如n≤C(常 数),则直接求解的时间为(1)

一般地,解递归式(Recurrence,定义见P37)时可忽略细节

- 假定函数参数为整数,如2T(n / 2)应为\(T(\lceil n / 2 \rceil)\)或\(T(\lfloor n / 2 \rfloor )\)

- 边界条件可忽略,当n较小时\(T(n)=\theta (1)\)

因为这些细节一般只影响常数因子的大小,不改变量级。

∴求解时,先忽略细节,然后再决定其是否重要(P38)

但下面讨论时,我们尽量注意细节!

例如:二路归并递归函数的时间:\(Tn=O1+2T(\frac{n}{2})+On\)

替换法(代入法, Page 47~49)

代入法就是用猜测的解代入到递归式中。

步骤:

- 按照经验猜测解;

- 用数学归纳法确定常数C,证明解正确(注意证明边界情况也成立)

例1: 求解 \(T(n)=2T(\frac{n}{2})+n\)的上界

【1 证明上界】

猜测\(T(n)=2T(\frac{n}{2})+n\)的上界为\(T(n) = O(nlgn)\)

即要证T(n)≤cnlgn,对某个常数c>0成立

假定对于所有正数m,满足m<n均成立

假定它对于\(\lfloor n/2 \rfloor\)成立\(,i.e.. T([n/2)≤c_n/2]1g_n/2]\), 将它代入递归式中

\(T(n)≤2(c_n/2|lg|n/2])+n\)

\(≤cnlg(n/2)+n\)

\(=cnlgn-cnlg2+n=cnlgn-cn+n≤cnlgn\) 只要c≥1

【2 证明边界条件亦成立】

假定 \(T(0) = 0\), \(T(1) = 1\)

而 \(T(1) <= C * 1lg * 1 = 0\) 不成立

但渐近界只要证 \(T(n) <= cnlgn for n≥n_0\)即可

.. \(T(2) = 2T(1) + 2 = 4\)

\(T(2) <= C * 2lg * 2 = 2C\) 只要 \(c >= 2\) 即可

细节修正

例2

该幻灯片介绍了替换法中的细节修正,重点解释了如何通过减去一个低阶项,使数学归纳法能够更容易地证明猜测解的正确性。

主要内容包括:

-

问题背景:

- 猜测解有时是正确的,但数学归纳法可能不能直接证明细节部分。这是因为数学归纳法的假设强度不足以证明细节。

- 通过减去猜测解中的一个低阶项,可以使归纳假设满足证明要求。

-

例子:

递归式:

$ T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + 1 $- 显然,该递归式的解为 $ O(n) $,即要证明 $ T(n) \leq cn $。

-

证明过程(pf):

- 初步猜测解:$ T(n) \leq c(\lfloor n/2 \rfloor) + c(\lceil n/2 \rceil) + 1 $。

- 由归纳假设代入,得到:$ T(n) \leq cn + 1 $。

- 该表达式不含 $ T(n) \leq cn $,因此不满足证明要求。

-

细节修正:

- 修正猜测解,减去一个常数项:$ T(n) \leq cn - b $(常数 $ b \geq 0 $)。

- 继续推导得到:

$ T(n) \leq c(\lfloor n/2 \rfloor) - b + c(\lceil n/2 \rceil) - b + 1 $

$ = cn - 2b + 1 \leq cn - b $,只要 $ b \geq 1, c > 0 $。

避免陷阱

该幻灯片的内容是关于替换法的一个小节,重点讲解了如何避免陷入证明递归关系时的错误。

关键点:

-

避免陷阱:

- 在证明递归关系时,类似于使用数学归纳法,容易因为渐近记号的使用不当产生错误。

-

例子:

给定递归关系:

\(T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n\)- 错误的猜测:

\(T(n) \leq cn\)

实际上正确答案应该是 \(n \log n\)。

- 错误的猜测:

-

证明过程(pf):

代入假设,得到:

\(T(n) \leq 2(c \lfloor n/2 \rfloor) + n \leq cn + n\)这个不等式的结果是错误的,无法证明 \(T(n) \leq cn\),因此说明了在这种情况下,需要更精确的形式,而不是简单地假设线性关系。

总结:

在使用替换法证明递归式时,应该小心处理渐近记号,并且需要进行更细致的推导,避免类似“\(T(n) \leq cn\)”这种不准确的猜测。

变量变换

证明过程

课本P52

迭代法

关键点:展开:

- 在求解递归式时,需要无须猜测,展开递归式。将递归式展开为仅依赖于 \(n\) 和边界条件的和式,然后使用求和方法来确定边界。

通过迭代法展开,可以逐步展开递归层次,最终将递归关系转化为非递归的形式,方便求解复杂度。

Keys

-

达到边界条件所需的迭代次数

-

迭代过程中的和式。若在迭代过程中已估计出解的形式, 亦可用替换法

-

当递归式中包含floor和ceiling函数时,常假定参数为一个 整数次幂,以简化问题。例如下例可假定n=4k(k≥0的整 数),但这样T(n)的界只对4的整数幂成立。下节方法可克 服此缺陷。

例 \(3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n\)

例 求解 \(T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n\)

\(T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n\)

\(T(n) = 3[3T(\lfloor n/4^2 \rfloor) + \lfloor n/4 \rfloor] + n = 3^2T(\lfloor n/4^2 \rfloor) + 3\lfloor n/4 \rfloor + n\)(因为\(T(\lfloor n/4 \rfloor) = 3T(\lfloor n/4^2 \rfloor) + \lfloor n/4 \rfloor\))

\(T(n) = 3^3T(\lfloor n/4^3 \rfloor) + 3^2\lfloor n/4^2 \rfloor + 3\lfloor n/4 \rfloor + n\) (因为\(T(\lfloor n/4^2 \rfloor) = 3T(\lfloor n/4^3 \rfloor) + \lfloor n/4^2 \rfloor\),)

通过不断展开,规律逐渐显现出来。第 \(k\) 层的展开形式为:

\( T(n) = 3^k T(\lfloor n/4^k \rfloor) + \sum_{i=0}^{k-1} 3^i \cdot \left\lfloor \frac{n}{4^i} \right\rfloor \)

【步骤 2: 终止条件】

不妨设最后项为 i项: \(3^i T(\lfloor n/4^i \rfloor)\) 边界应为\(\left\lfloor \frac{n}{4^i} \right\rfloor <=1\) 即\(i>=log_4n\)

所以 当 \(i=log_4n\) 时,有 \(T(1) = \theta (1)\)

递归终止于 \(n\) 变得足够小的时候,例如 \(T(1)\),通常是常数(假设 \(T(1) = O(1)\))。当 \(n/4^k\) 接近 1 时,递归结束。也就是说,递归的层数 \(k\) 满足 \(n/4^k \approx 1\),即 \(k \approx \log_4 n\)。

【步骤 3: 计算复杂度】

代入递归终止条件 \(T(1) = O(1)\) 后,我们得到:

\(T(n) = 3^{\log_4 n} \cdot O(1) + \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} 3^i \cdot \frac{n}{4^i}\)

\(<= n \sum_{i=0}^{ \infty} (\frac{3}{4})^i + \theta (n^{log_4 3})\) Note:\(n^{log_4 3} = 3^{log_4 n}\)

\(=4n+o(n)\) //小o

\(=O(n)\) //大O

点击查看代码

**首先确定树的深度为$log_{4}n$**

步骤 1: 展开递归式

我们首先展开几层递归:

- 第 1 层:

$T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n$

- 第 2 层:

$T(\lfloor n/4 \rfloor) = 3T(\lfloor n/4^2 \rfloor) + \lfloor n/4 \rfloor$,

代入得到:

$T(n) = 3[3T(\lfloor n/4^2 \rfloor) + \lfloor n/4 \rfloor] + n = 3^2T(\lfloor n/4^2 \rfloor) + 3\lfloor n/4 \rfloor + n$

- 第 3 层:

$T(\lfloor n/4^2 \rfloor) = 3T(\lfloor n/4^3 \rfloor) + \lfloor n/4^2 \rfloor$,

代入得到:

$T(n) = 3^3T(\lfloor n/4^3 \rfloor) + 3^2\lfloor n/4^2 \rfloor + 3\lfloor n/4 \rfloor + n$

通过不断展开,规律逐渐显现出来。第 $k$ 层的展开形式为:

$

T(n) = 3^k T(\lfloor n/4^k \rfloor) + \sum_{i=0}^{k-1} 3^i \cdot \left\lfloor \frac{n}{4^i} \right\rfloor

$

步骤 2: 终止条件

递归终止于 $n$ 变得足够小的时候,例如 $T(1)$,通常是常数(假设 $T(1) = O(1)$)。当 $n/4^k$ 接近 1 时,递归结束。也就是说,递归的层数 $k$ 满足 $n/4^k \approx 1$,即 $k \approx \log_4 n$。

步骤 3: 计算复杂度

代入递归终止条件 $T(1) = O(1)$ 后,我们得到:

$

T(n) = 3^{\log_4 n} \cdot O(1) + \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} 3^i \cdot \frac{n}{4^i}

$

由于 $3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$,我们首先得出主项为 $n^{\log_4 3}$。

接下来,我们计算求和项。该和式可以近似为一个几何级数,其主要增长项为 $O(n)$,因为:

$

\sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} 3^i \cdot \frac{n}{4^i} \approx O(n)

$

步骤 4: 最终结果

综合以上结果,我们可以得到递归式的复杂度为:

$

T(n) = O(n^{\log_4 3})

$

使用对数换底公式,$\log_4 3 = \frac{\log 3}{\log 4} \approx 0.792$。因此,复杂度最终为:

$

T(n) = O(n^{0.792})

$

结论

递归式 $T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n$ 的解为 $O(n^{0.792})$。

🌟借助递归树

目的:使展开过程直观化

流程:

画出递归树,然后求解:

- 每层总代价

- 树高:指的是递归树中最长路径的层数。在这个递归关系中,每次递归调用都会将问题规模减半,直到问题规模缩减到1。

- 叶子节点代价

一般总代价有三种情况:

- 由根节点主导

- 由叶子节点主导

- 由深度主导

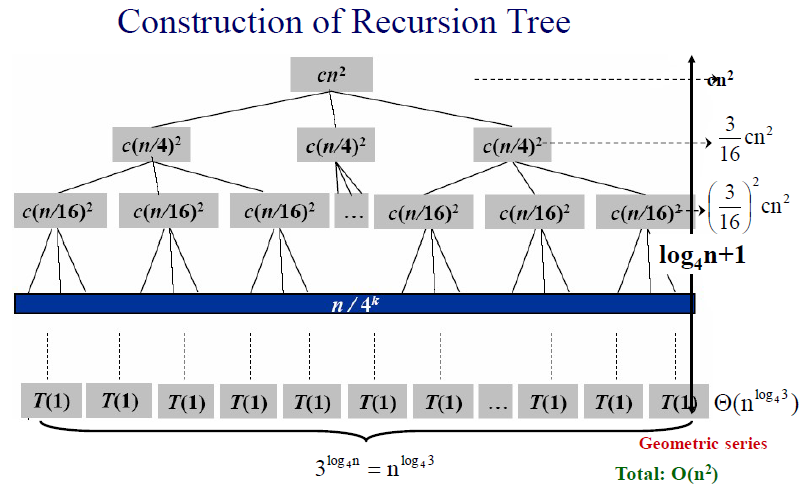

例 3T(n/4) + Θ(n2)

\(T(n) = 3T(n/4) + Θ(n^2)\):

为简化分析,我们将递归树中的\(Θ(n^2)\)这一渐近符号项替换为一个代数式\(cn^2\) 。这里引入了第一个“不精确”因素,但是我们认为这不会影响最终结果。

于是我们将递归树变为\(T(n) = 3T(n/4) + cn^2\)。

为方便起见,我们还假定n是4的幂。这里又引入了一个“不精确”因素,但我们同样认为这不会影响最终结果。现在可以创建递归树,如下图所示。

The fully expanded tree has \(log_4n+1\) levels

-

每层的节点数是上一层的三倍,第k层的节点数为\(3^k\)。

-

每一层子问题规模是上一层的1/4,可以得到每层每个节点的代价。因此深度为\(k\)的结点,其子问题的规模为\(n/4^k\)

每一个结点对应一个规模为 \(n/4^i\) 的子问题,每个子问题产生代价\(c(n/4^i)^2 = cn^2/16^i\) -

每层总代价: 节点数×节点代价是每层代价,求得第k层代价为\((\frac{3}{16})^k cn^2\)。

注意这里得到的 代价是非叶子节点的代价。 -

当到达叶结点时,子问题规模减为\(1\)。假设叶结点深度为\(k\),那么有\(n/4^k = 1\)得到\(k=log_4n\) 所以叶结点深度为\({\rm log}_4n\) ,这也说明整棵递归树的高度为 \({\rm log}_4n\)

-

叶子节点的总代价:一个叶子节点的代价为T(1),想要求最底层代价还需要知道叶子节点的数量。

叶子节点的总数量是\(3^{log_4 n} = n^{log_4 3}\) //第k层的节点数为\(3^k\),树高是\(log_4 n\)

所以:递归树的总代价为(每一层代价加起来)

T(n)的总代价为\(O(n^2)\)

由于根结点对总代价的贡献为\(cn^2\) ,所以根结点的代价支配了整棵递归树的总代价。

例 2T(n/2)+n2

\(T(n)=2T(n/2)+n^2 (不妨设n=2^k)\)

对应递归树为:

-

树高(层数):树中最长路径,求总成本时和式的项数

令 \((n/2^k)^2 = 1\),解出 \(k = \log_2 n\),则树高: \(\log_2 n + 1\)。 -

总成本: \(O(n^2)\)。

例 T(n/3) + T(2n/3) + n

\(T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n\):

Fig.4.6

该递归树并不是一棵满二叉树,所以并不是每层的代价都为\(cn\)。随着递归树的层级越往下降,缺失的结点会越来多,这些存在缺失结点的层级的代价小于\(cn\)。

设树的层数为k,则\(n * (2 / 3)k = 1\)(最长路径),解得\(k = log3/2n\)。另一方面,每层结点的数值之和都是O(n),

因此\(T(n) =log_{2/3}n• cn +n^{log_{2/3}2}= O(nlog3/2n) = O(nlogn)\)。

很明显是根节点主导。

🌟练习题目

https://blog.csdn.net/yangtzhou/article/details/105339108

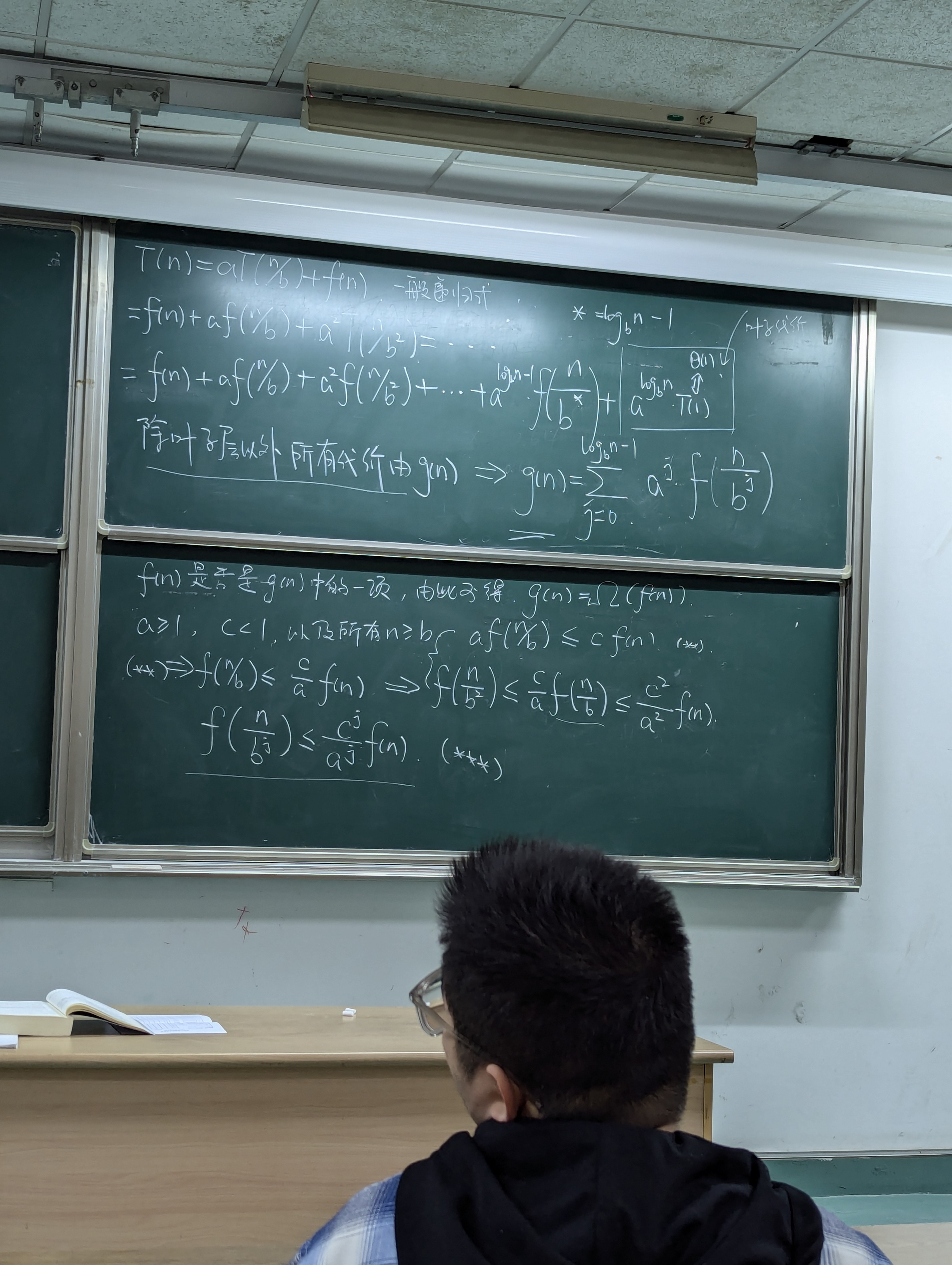

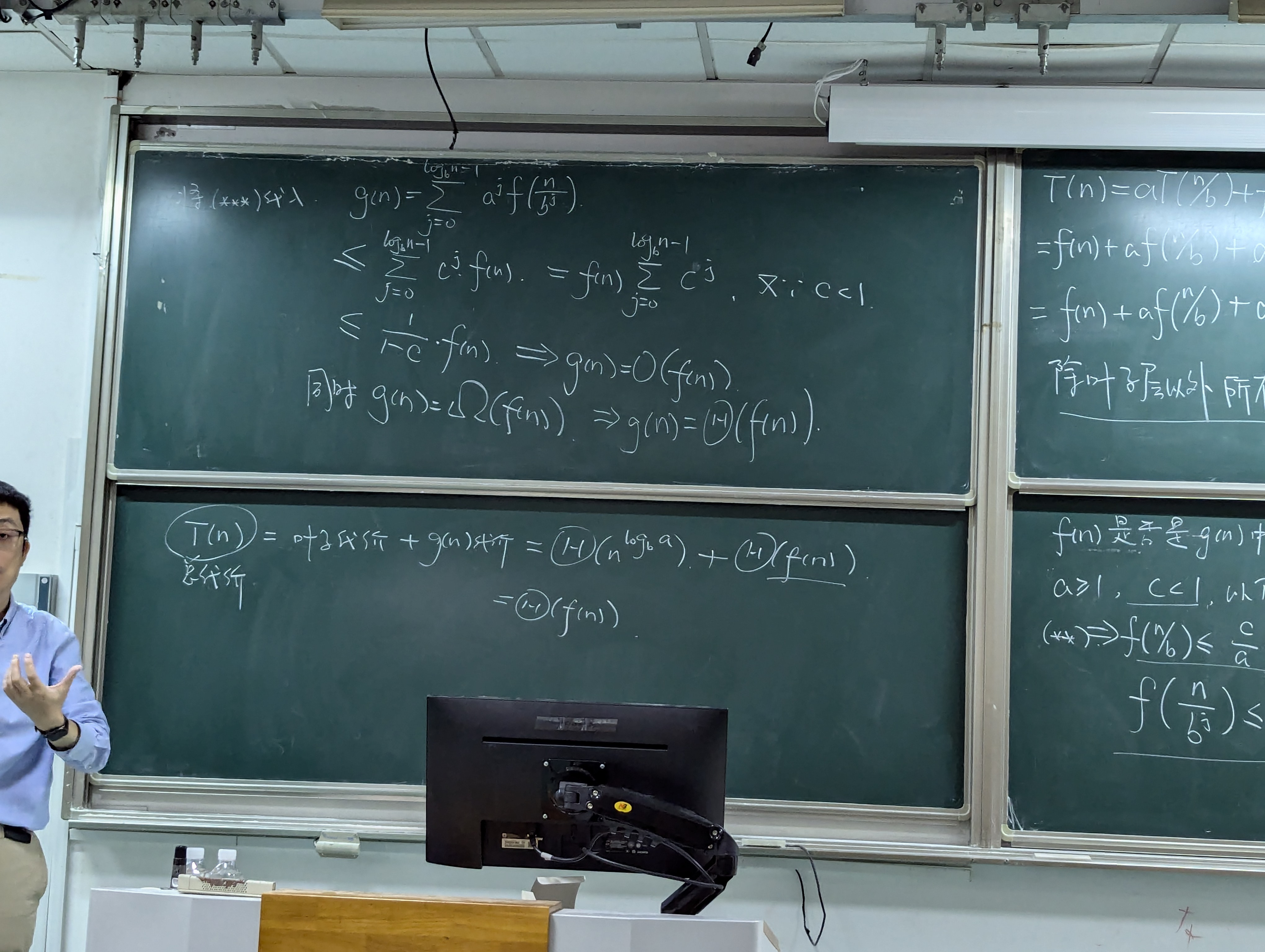

主定理(归纳流程)

分治法的主定理(Master Theorem)用于解决一些递归算法的时间复杂度问题。它适用于形如以下形式的递归关系:

其中:

- \(a\) 是子问题的数量;

- \(b\) 是子问题规模的缩小比例;

- \(f(n)\) 是分治法之外的额外工作量(通常是合并结果的过程)。

Master Theorem 提供了一个方法来确定这种递归关系的时间复杂度。具体来说,它基于 \(f(n)\) 和 \(n^{\log_b a}\) 的比较,分为三种情况:

-

Case 1: 如果 \(f(n) = O(n^d)\),且 \(d < \log_b a\),那么 \(T(n) = O(n^{\log_b a})\)。

这种情况下,递归的工作量主要由递归部分的大小决定。

-

Case 2: 如果 \(f(n) = \Theta(n^d)\),且 \(d = \log_b a\),那么 \(T(n) = O(n^d \log n)\)。

这种情况下,递归和合并步骤的工作量相当,时间复杂度为 \(n^d \log n\)。

-

Case 3: 如果 \(f(n) = \Omega(n^d)\),且 \(d > \log_b a\),并且满足一定的正则条件(例如,\(a f(n/b) \leq k f(n)\) 对于某个常数 \(k < 1\) 和充分大的 \(n\)),那么 \(T(n) = O(f(n))\)。

在这种情况下,合并步骤的工作量主导了整个时间复杂度。

例外

- 递推关系的形式

我们给出的递推关系是:

注意到这里的额外项是 \(O(n \log n)\),而不是单纯的 \(O(n^d)\) 形式。这使得递推关系的右边项不符合主定理中的标准形式。

- 为什么不能直接应用主定理?

主定理要求递推式右边的项是一个简单的多项式(如 \(O(n^d)\)),但是在 \(O(n \log n)\) 中,额外的对数项(\(\log n\))让它与标准的多项式形式不同。因此,主定理不能直接应用于这个递推式。

为了更好地理解为什么主定理不适用,我们可以尝试将 \(O(n \log n)\) 转换为其他形式:

- 主定理适用的情况:如果递推式的右边是单一多项式(如 \(O(n^d)\)),那么可以通过比较 \(n^{\log_b a}\) 和 \(n^d\) 来确定递推的解。

- 在 \(O(n \log n)\) 的情况下:虽然我们可以通过其他方法(如递归树法)分析这个递推式,但主定理无法直接得出结果,因为我们需要考虑 \(\log n\) 项的影响,而主定理本身并不处理对数项。

- 数学推导过程

为了求解递推关系 \(T(n) = 2T(n/2) + O(n \log n)\),我们可以使用 递归树法 或 扩展主定理 来处理这种带对数项的递推关系。

使用递归树法

递推式的递归树可以按以下方式展开:

- 第 0 层(根): 需要计算 \(O(n \log n)\)。

- 第 1 层:每个子问题大小为 \(n/2\),总共有 2 个子问题,每个子问题需要 \(O(n/2 \log(n/2))\),总共是 \(2 \times O(n/2 \log(n/2)) = O(n \log n)\)。

- 第 2 层:每个子问题大小为 \(n/4\),总共有 4 个子问题,每个子问题需要 \(O(n/4 \log(n/4))\),总共是 \(4 \times O(n/4 \log(n/4)) = O(n \log n)\)。

如此继续,每一层的复杂度都为 \(O(n \log n)\),并且层数为 \(\log n\)(因为每次子问题大小减半)。因此,总的复杂度为:

因此,最终的时间复杂度是 \(O(n (\log n)^2)\)。

由于递推关系的右边项是 \(O(n \log n)\) 而不是单项式 \(O(n^d)\),主定理不能直接应用。我们需要通过递归树法等其他方法来推导出结果,最终得出 \(T(n) = O(n (\log n)^2)\) 作为该递推关系的解。

相关分治算法

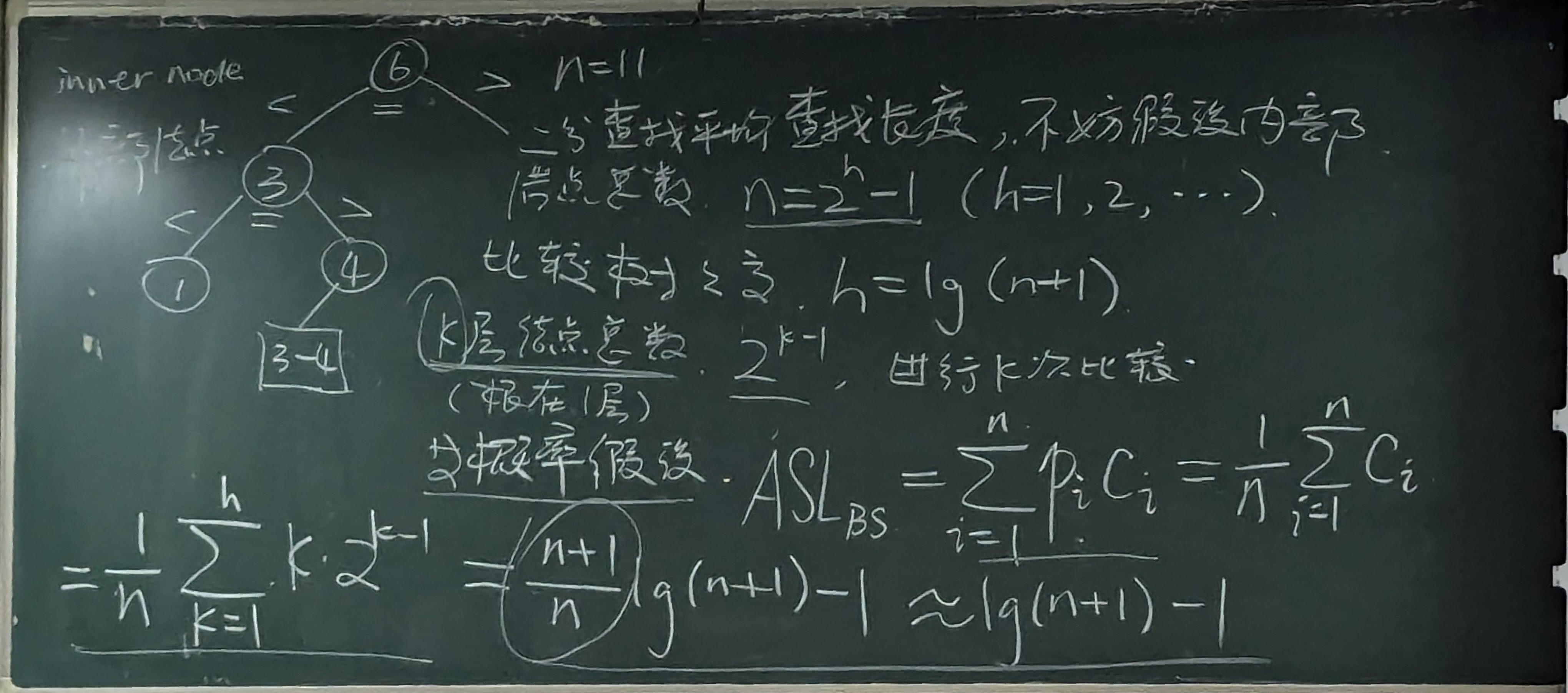

二分查找树ASL

ASL(Average Search Length)即平均查找长度

比较树的形状至于节点个数有关(二分查找是在树上比较,应该能理解树的含义了)

求解平衡二分查找树的平均查找长度 (ASL)

我们考虑一棵平衡二分查找树(如AVL树或红黑树),并分析如何计算其平均查找长度(ASL)。这里的平衡二分查找树保证树的高度是对数级别的,因此,ASL的计算过程与树的高度密切相关。

- 定义和公式

平衡二分查找树的平均查找长度(ASL)是所有节点从根节点到该节点的路径长度的平均值。假设树中有 \(n\) 个节点,每个节点的路径长度为 \(L_1, L_2, ..., L_n\),则 ASL 可以表示为:

- 树的高度与查找路径

对于一棵平衡二分查找树,树的高度通常是 \(O(\log n)\),也就是说,树的深度不会超过 \(\log_2 n\)。此外,树是平衡的,因此大部分节点的深度不会远大于 \(\log n\),而是分布在这个高度范围内。

树的高度(Height of Tree):

假设树的高度为 \(h\),那么树中的节点深度最多为 \(h\),最少为 0(即根节点的深度为 0)。

树的节点深度分布:

假设树的结构是平衡的,每一层大致有相同数量的节点。平衡二分查找树的节点深度 \(L\) 的分布大致是对数型的,即节点深度越深的节点数量越少。

- 节点深度的期望值

对于平衡二分查找树,节点深度分布呈现出类似对数分布的特点。树的深度 \(h\) 为 \(O(\log n)\),节点的深度越深,其数量越少。对于一棵平衡的二分查找树,平均查找长度 ASL 可以通过以下方式估算:

- 平衡树的高度大约为 \(\log_2 n\)。

- 在平衡树中,节点深度从根到叶节点呈现一种对数型分布,大多数节点的深度接近树的高度。

- 平均查找长度的推导

在平衡树中,树的深度通常是 \(O(\log n)\),并且树的节点分布大致均匀,因此 ASL 的计算可以通过树的深度的平均值来推导。

深度分布的估算

平衡二分查找树的深度分布类似于完全二叉树。我们可以估算每一层的节点数量,并根据层数计算出节点的平均路径长度。假设树的高度为 \(h\),并且树的节点深度大致符合以下分布:

- 第 0 层(根节点):1 个节点,深度为 0

- 第 1 层:2 个节点,深度为 1

- 第 2 层:4 个节点,深度为 2

- 第 \(i\) 层:\(2^i\) 个节点,深度为 \(i\)

树的总节点数大约为 \(2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^h\),即:

其中,\(h = \log_2 n\)。

计算ASL:

我们可以通过树的深度分布来计算平均路径长度(ASL)。对于每一层 \(i\),该层的节点数为 \(2^i\),且这些节点的深度为 \(i\)。因此,所有节点的路径长度的总和为:

这可以写成:

因此,平均查找长度(ASL)为:

- 最终结果

通过公式推导,可以得出平衡二分查找树的平均查找长度 \(\text{ASL}\) 的期望值。对于平衡树,经过计算和近似,结果为:

这意味着在一棵平衡二分查找树中,平均查找长度大致为 \(2 \log_2 n\)。

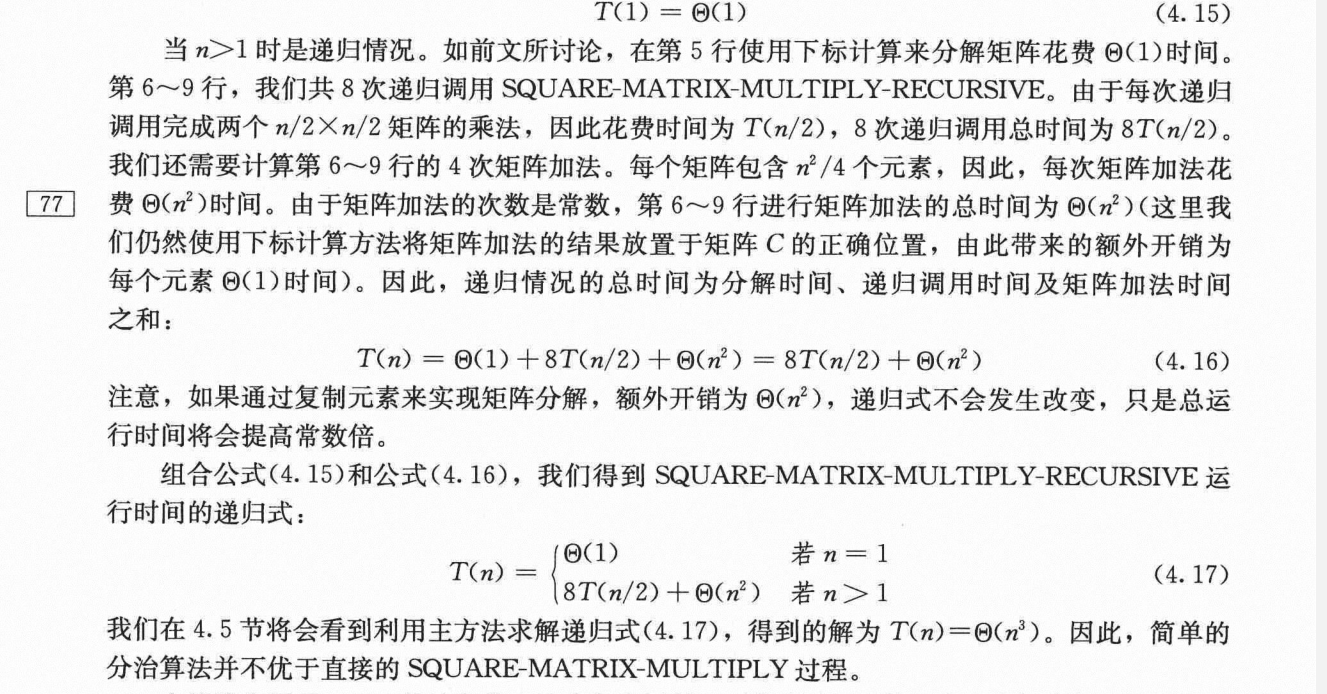

矩阵乘法

朴素算法时间复杂度\(O(n^3)\)

通过简单的递归不能降低时间复杂度,证明过程如下:

思路:通过减少划分块的次数(也就是减少8),就是Strassen算法(快速矩阵乘法),具体方法可以看:https://blog.csdn.net/qq_42327795/article/details/114538451

要证明通过简单的递归方法不能降低矩阵乘法的时间复杂度,我们需要理解矩阵乘法的基础和递归的限制。我们将从以下几个方面展开说明:

- 标准矩阵乘法

假设我们有两个矩阵 \(A\) 和 \(B\),其维度分别是 \(n \times n\) 和 \(n \times n\)。标准矩阵乘法的计算过程涉及 \(n^3\) 次乘法和加法操作。具体来说,矩阵乘法的公式为:

其中,\(C\) 是结果矩阵,其每个元素 \(c_{ij}\) 由下式给出:

因此,对于每个结果元素 \(c_{ij}\),我们需要进行 \(n\) 次乘法和加法操作。由于矩阵 \(C\) 中共有 \(n^2\) 个元素,所以标准矩阵乘法的时间复杂度是:

- 递归矩阵乘法的尝试

我们可能会考虑通过递归来优化矩阵乘法。例如,设想将矩阵 \(A\) 和 \(B\) 分成更小的块,然后递归地乘这些小块。

一种常见的递归矩阵乘法方法是 分治法。具体地,我们可以将 \(n \times n\) 矩阵 \(A\) 和 \(B\) 分割成 \(2 \times 2\) 小矩阵,然后计算这些子矩阵的乘积。

例如,对于矩阵乘法 \(C = A \times B\),我们可以将矩阵 \(A\) 和 \(B\) 分割成四个子矩阵:

那么,矩阵乘法 \(C = A \times B\) 可以分解为:

其中,

在这个递归方案中,我们可以继续对每个子矩阵进行递归计算,直到子矩阵的大小为 \(1 \times 1\)。这样一来,矩阵乘法的问题被分解为多个更小的子问题。

- 递归矩阵乘法的时间复杂度

如果我们将矩阵分割成大小为 \(n/2 \times n/2\) 的子矩阵,那么每个子问题的计算将涉及 8 次乘法(每个子矩阵乘法产生两个结果矩阵的元素),以及相应的加法操作\(O(n^2)\)。因此,我们可以写出递归的时间复杂度:

其中,\(O(n^2)\) 是在每一层计算结果矩阵所需的加法和加权操作(例如计算 \(C_{11}\) 等)。这可以通过递归树的方法来求解。

根据递归树法或主定理(Master Theorem),这个递归式的解是:

因此,使用简单的递归分治法进行矩阵乘法时,其时间复杂度仍然是 \(O(n^3)\),与标准的矩阵乘法没有显著的改进。

- 为什么简单递归不能降低时间复杂度

虽然通过递归将矩阵乘法分解为多个子问题,但是递归并没有减少每个子问题的计算复杂度。每一层递归仍然需要进行大量的加法和乘法操作,导致总的计算量与标准矩阵乘法相同。具体来说,递归方法虽然分解了问题,但它没有改变每个子问题的工作量。因此,递归方法不能减少计算量,也就无法降低时间复杂度。

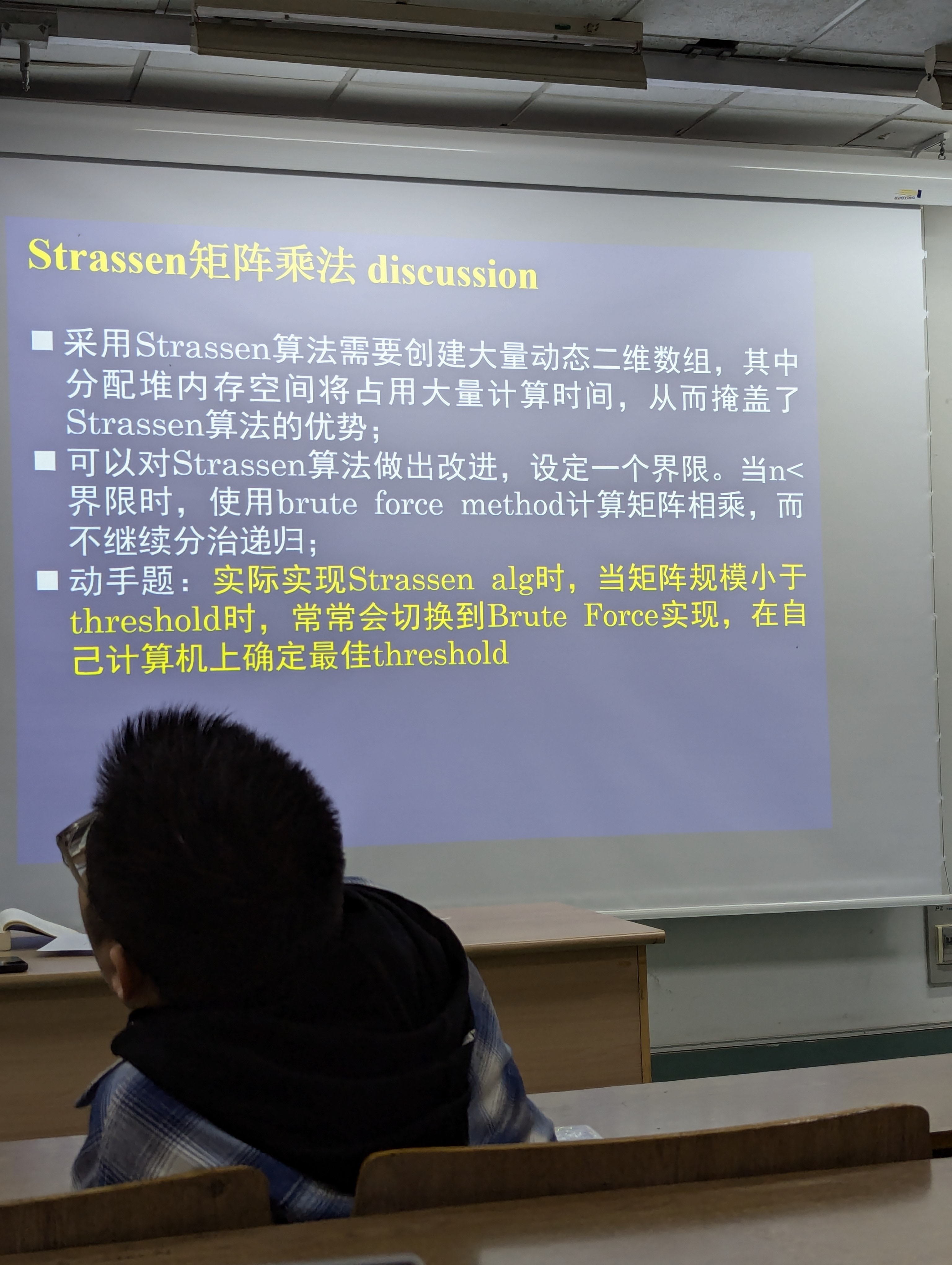

- 优化矩阵乘法:Strassen算法

要提高矩阵乘法的效率,不能仅仅依赖简单的递归。Strassen算法 是一种通过更聪明的分治法来降低时间复杂度的方法。Strassen算法将矩阵乘法的递归分解为 7 次矩阵乘法和一些加法操作,且减少了加法操作的数量。Strassen算法的时间复杂度是 \(O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.81})\),比标准的 \(O(n^3)\) 要优。

Strassen算法的核心思想是在递归的过程中,通过巧妙的矩阵组合,减少了矩阵乘法的次数,从而提高了效率。

- 总结

简单的递归分治方法虽然能将矩阵乘法分解为更小的子问题,但每个子问题的计算量和标准矩阵乘法相同,因此递归矩阵乘法的时间复杂度仍然是 \(O(n^3)\)。为了降低矩阵乘法的时间复杂度,我们需要更复杂的算法(如 Strassen 算法),而简单的递归分治方法无法有效地减少计算量,进而无法降低时间复杂度。

进阶问题

🌟找逆序对(考试)

计数逆序

二维空间最近点

如何从二维平面n个点中寻找距离最近的两个点?

通过主定理可以查看优化思路为 优化合并过程

https://blog.csdn.net/weixin_45925418/article/details/116172454

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号