文章目录

1.引言

Redis 作为内存数据库,虽与 MySQL 的 “数据库 - 表” 结构不同,但也有一套清晰的数据库管理规则;同时,客户端与服务器的通信依赖专属的 RESP 协议,这是搭建 API 调用、定制化客户端的核心。本文将从 “数据库管理基本操作”“客户端使用场景”“RESP 协议原理” 三个维度,解析 Redis 的基础管理与通信逻辑,帮你搭建 “操作 - 交互 - 通信” 的认知框架。

2.Redis 数据库管理

Redis 的数据库设计与 MySQL 差异显著 —— 不支持用户自定义数据库,而是预设固定数量的隔离数据库,核心用于 “数据逻辑隔离”(如区分测试数据与生产数据),而非 “业务模块隔离”。

2.1 核心特性:预设数据库,编号隔离

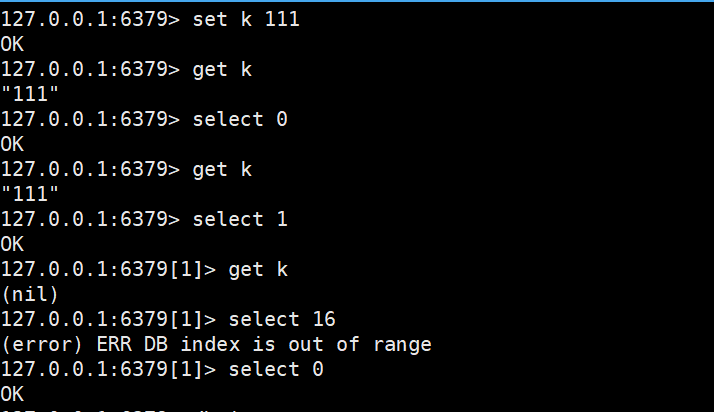

- 固定数量:Redis 默认配置 16 个数据库,编号为 0-15(可通过redis.conf的databases 16修改数量),用户无法自行创建或删除数据库;

- 完全隔离:不同编号的数据库数据完全独立,0 号数据库的 key 不会出现在 1 号数据库中,适合 “小规模数据隔离”(如开发环境用 0 号,测试用 1 号);

- 默认选中:客户端连接 Redis 后,默认使用 0 号数据库,需通过命令切换到其他数据库。

2.2 核心操作命令

select dbIndex切换数据库

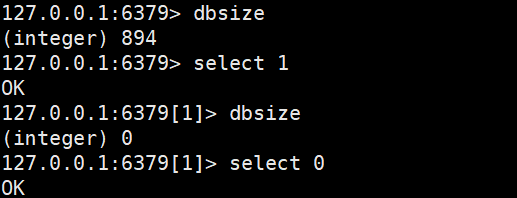

dbsize:统计当前数据库 key 数量

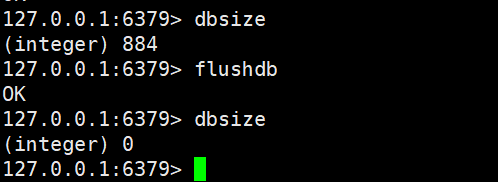

flushdb:清空当前数据库

flushall:清空所有数据库

3. Redis 客户端

Redis 客户端是与服务器交互的入口,分为 “命令行客户端” 和 “编程式客户端”,前者适合调试,后者是开发核心。

- 启动方式:安装 Redis 后,利用redis-cli命令启动(默认连接本地127.0.0.1:6379),支持指定 IP 和端口:

# 连接本地Redis

redis-cli

# 连接远程Redis(如192.168.1.100:6379)

redis-cli -h 192.168.1.100 -p 6379日常开发中,需通过 Redis 的 API(如 Java 的Jedis、Python 的redis-py、Go 的redigo、C++的redis-plus-plus)定制客户端程序,完成 “业务逻辑 + Redis 管理” 的结合

4.RESP 协议

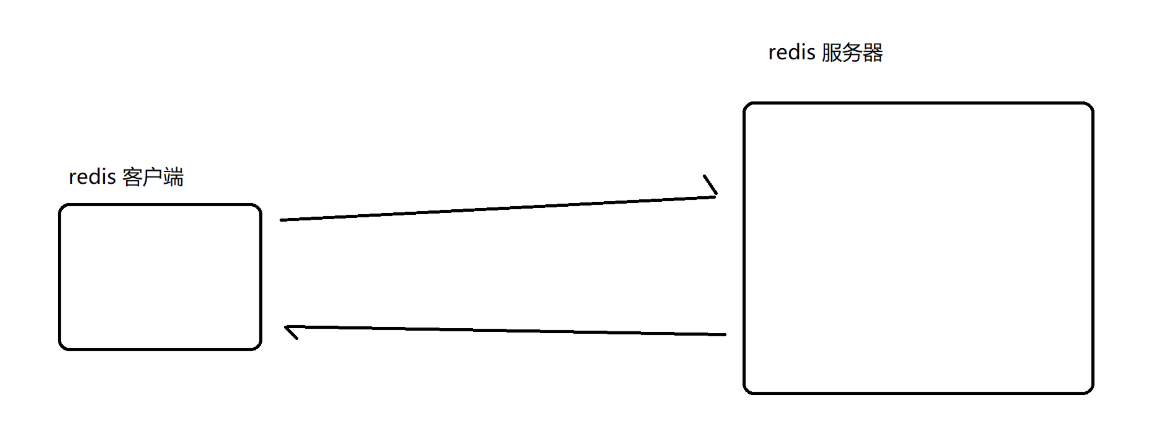

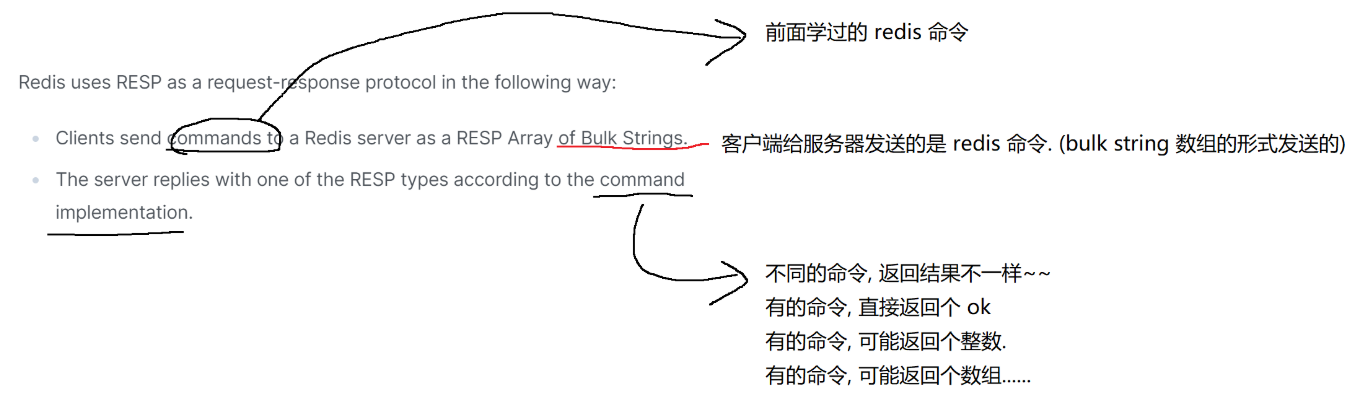

无论是命令行客户端还是编程式客户端,与 Redis 服务器的通信都依赖RESP 协议(Redis Serialization Protocol,Redis 序列化协议)—— 这是 Redis 自定义的应用层协议,基于 TCP 传输层协议,负责 “客户端请求编码” 和 “服务器响应解码”。

4.1 协议定位:应用层的 “轻量通信规则”

在网络通信层级中,RESP 的位置和作用如下:

| 网络层级 | 协议 / 组件 | 作用 |

|---|---|---|

| 应用层 | RESP 协议 | 定义 Redis 请求 / 响应的格式,构建数据序列化 / 反序列化 |

| 传输层 | TCP 协议 | 提供可靠的字节流传输,确保请求 / 响应不丢失、不无序 |

| 网络层 | IP 协议 | 负责数据包路由,找到 Redis 服务器所在主机 |

| 数据链路层 / 物理层 | 以太网、WiFi 等 | 负责物理介质上的数据传输(如网线、无线信号) |

核心特点:RESP 与 TCP 无强耦合(理论上可基于其他可靠传输协议),但 Redis 默认利用 TCP(端口 6379),确保通信可靠性。

4.2 核心优势

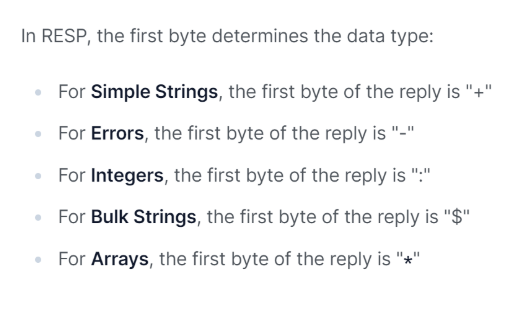

- 方便实用:协议格式直观,仅通过 “前缀字符 + 数据 + 换行符” 定义数据类型,开发人员易理解、易实现;

- 解析快速:服务器无需复杂解析逻辑,通过前缀字符即可敏捷识别数据类型(如+表示字符串,:表示整数),减少 CPU 消耗;

- 肉眼可读:协议传输的内容可直接用文本工具(如telnet)查看,方便调试(对比二进制协议,如 Protobuf,肉眼无法直接识别)。

请求和响应直接的通信模式是 一问一答 模式。(客户端给服务器发送一个请求,服务器返回一个响应)

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号