大家好,今天接着介绍数字化转型的概念性名词系列。

(1)感光耦合组件

感光耦合组件又称电荷耦合器件(英语:Charge-coupled Device,缩写:CCD),是一种集成电路,上有许多排列整齐的电容,能感应光线,并将视频转变成数字信号。经由外部电路的控制,每个小电容能将其所带的电荷转给它相邻的电容。CCD广泛应用在数字摄影、天文学,尤其是光学遥测技术(photometry)、光学与频谱望远镜,和高速摄影技术如幸运成像。

CCD是于1969年由美国贝尔实验室的威拉德·博伊尔(Willard Sterling Boyle)和乔治·史密斯(George Elwood Smith)所发明的。当时贝尔实验室正在发展视频电话和半导体气泡式存储器。将这两种新技术结起来后,博伊尔和史密斯得出一种设备,他们命名为“电荷‘气泡’组件”(Charge "Bubble" Devices)。这种设备的特性就是它能沿着一片半导体的表面传递电荷,便尝试用来做为记忆设备,当时只能从寄存器用“注入”电荷的方式输入记忆。但随即发现光电效应能使此种组件表面产生电荷,而组成数字图像。

1971年,贝尔实验室的研究员已能用简单的线性设备捕捉视频,CCD就此诞生。有几家公司接续此一发明,着手进行进一步的研究,包括飞兆半导体、美国无线电公司和德州仪器。其中飞兆半导体的产品率先上市,于1974年发表500单元的线性设备和100x100像素的平面设备。

2006年元月,博伊尔和史密斯获颁电机电子工程师学会颁发的Charles Stark Draper奖章,以表彰他们对CCD发展的贡献。2009年10月两人荣获诺贝尔物理奖。

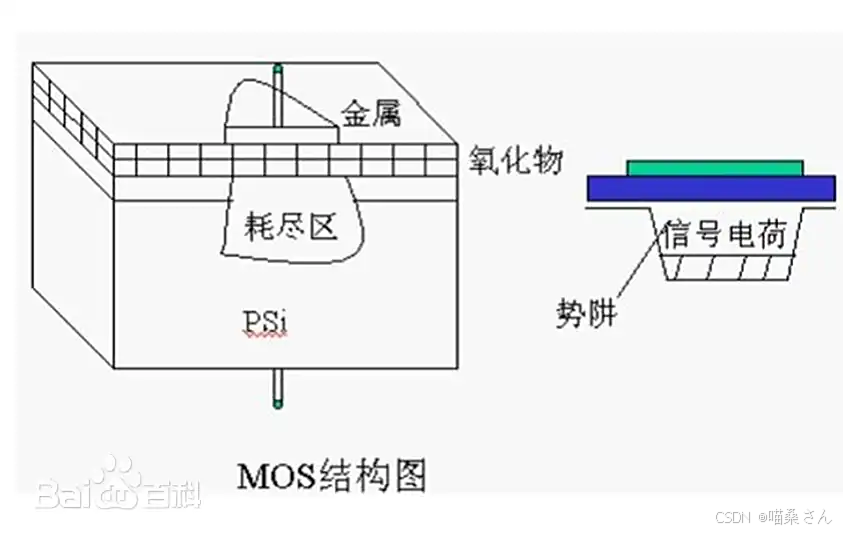

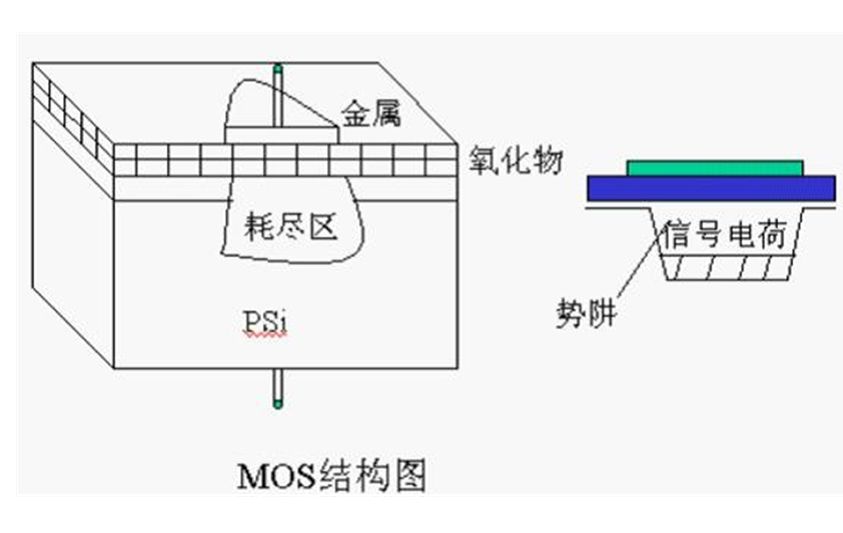

在栅电极(G)中,施加正电压会产生势阱(黄),并把电荷包(电子,蓝)收集于其中。只需按正确的顺序施加正电压,就允许传导电荷包。

在一个用于感光的CCD中,有一个光敏区域(硅的外延层),和一个由移位寄存器制成的传感区域(狭义上的CCD)。

模拟电路

图像借助透镜投影在一列电容上(光敏区域),导致每一个电容都积累一定的电荷,而电荷的数量则正比于该处的入射光强。用于线扫描相机的一维电容阵列,每次可以扫描一单层的电容;而用于摄像机和一般相机的二维电容阵列,则可以扫描投射在焦平面上的图像。一旦电容阵列曝光,一个控制回路将会使每个电容把自己的电荷传给相邻的下一个电容(传感区域)。而阵列中最后一个电容里的电荷,则将传给一个电荷放大器,并被转化为电压信号。通过重复这个过程,控制回路可以把整个阵列中的电荷转化为一系列的电压信号。在数字电路中,会将这些信号采样、数字化,通常会存储起来;而在模拟电路中,会将它们处理成一个连续的模拟信号(例如把电荷放大器的输出信号输给一个低通滤波器)。

含格状排列像素的CCD应用于数字相机、光学扫描仪与摄影机的感光组件。其光效率可达70%(能捕捉到70%的入射光),优于传统软片的2%,因此CCD迅速获得天文学家的大量采用。

视频经透镜成像于电容阵列表面后,依其亮度的强弱在每个电容单位上形成强弱不等的电荷。传真机或扫描仪用的线性CCD每次捕捉一细长条的光影,而数字相机或摄影机所用的平面式CCD则一次捕捉一整张视频,或从中截取一块方形的区域。一旦完成曝光的动作,控制电路会使电容单元上的电荷传到相邻的下一个单元,到达边缘最后一个单元时,电信号传入放大器,转变成电位。如此周而复始,直到整个视频都转成电位,取样并数字化之后存入存储器。存储的视频可以发送到打印机、存储设备或显示器。经冷冻的CCD同时在1990年代初亦广泛应用于天文摄影与各种夜视设备,而各大型天文台亦不断研发高像数CCD以拍摄极高解像之天体照片。

CCD在天文学方面有一种奇妙的应用方式,能使固定式的望远镜发挥有如带追踪望远镜的功能。技巧是让CCD上电荷读取和移动的方向与天体运行方向一致,速度也同步,以CCD导星不仅能使望远镜有效纠正追踪误差,还能使望远镜记录到比原来更大的视场。

一般的CCD大多能感应红外线,所以派生出红外线视频、夜视设备、零照度(或趋近零照度)摄影机/照相机等。因室温下的物体会有红外线的黑体辐射效应,为了减低红外线干扰,天文用CCD常以液态氮或半导体冷却。CCD对红外线的敏感度造成另一种效应,各种配备CCD的数字相机或录影机若没加装红外线滤镜,很容易拍到遥控器发出的红外线。降低温度可减少电容阵列上的暗电流,增进CCD在低照度的敏感度,甚至对紫外线和可见光的敏感度也随之提升(信噪比提高)。

温度噪声、暗电流(dark current)和宇宙辐射都会影响CCD表面的像素。天文学家利用快门的开阖,让CCD多次曝光,取其平均值以缓解干扰效应。为去除背景噪声,要先在快门关闭时取视频信号的平均值,即为“暗框”(dark frame)。然后打开快门,获取视频后减去暗框的值,再滤除系统噪声(暗点和亮点等等),得到更清晰的细节。

天文摄影所用的冷却CCD照相机必须以接环固定在成像位置,防止外来光线或震动影响;同时亦缘于大多数视频平台生来笨重,要拍摄星系、星云等暗弱天体的视频,天文学家利用“自动导星”技术。大多数的自动导星系统启用额外的不同轴CCD监测任何视频的偏移,然而也有一些系统将主镜接驳在拍摄用之CCD相机上。以光学设备把主镜内部分星光加进相机内另一颗CCD导星设备,能迅速侦测追踪天体时的微小误差,并自动调整驱动马达以矫正误差而不需另外设备导星。

(2)DOE

DOE(Design of Experiments) 是一种数理统计学运用方式,也是检测、筛选、查实原因的高级统计工具,包括正交试验和二次正交试验等多种试验设计方法。 它能快速合理安排实验方案,取得数据并验证获得最优组合方案,有效减少实验次数,节约实验成本,加快实验进度。除此之外,它还能够利用统计学。数理学领域的知识来理解流程中普遍存在的复杂关系。

使用DOE进行实验设计时,三个基本原则包括重复实验、划分区组和随机化。重复实验通过在多个实验单元上施加相同的处理,降低随机误差通过,提高结果的准确性。划分区组能够减少不同实验单元之间的差异性,使组内实验更具同质性,从而消除区组效应,提高实验有效性。随机化则利用完全随机安排实验顺序,减少主客观因素的偏倚,确保实验结果更真实可靠。

DOE实验设计包括计划、实施、分析和结果四个基础流程。首先,根据目标确定自变量和应变量,选择因子、水平和实验类型,安排实验顺序和次数。接着,按照实验计划实施测试,记录数据并收集结果。然后,通过分析内容,评估各因子及其交互作用对应变量的影响,进行方程拟合和残差分析,提出最佳因子水平和应变量预测。最终,验证分析结果,重复验证结论的准确性。

DOE广泛应用于航天行业、生产制造业和医学等各个领域,尤其在产品质量改善、工艺流程优化等方面发挥重要作用。在功能材料制备、纤维生产和染色工艺的研究中,DOE方法帮助量化因子效应、优化工艺路线,成为分析和优化复杂工艺过程的重要工具。

常见的试验设计方式,可分为二类,一类是正交试验设计法,另一类是析因法。

⑴正交实验设计法

定义

正交试验设计法是研究与处理多因素试验的一种科学方法。它利用一种规格化的表格——正交表,挑选试验条件,安排试验计划和进行试验,并通过较少次数的试验,找出较好的生产条件,即最优或较优的试验方案。

用途

正交试验设计主要用于调查复杂系统(产品、过程)的某些特性或多个因素对系统(产品、过程)某些特性的影响,识别系统中更有影响的因素、其影响的大小,以及因素间可能存在的相互关系,以促进产品的设计开发和过程的优化、控制或改进现有的产品(或系统)。

⑵析因法

定义

析因法又称析因试验设计、析因试验等。它是研究变动着的两个或多个因素效应的有效方法。许多试验要求考察两个或多个变动因素的效应。例如,若干因素:对产品质量的效应;对某种机器的效应;对某种材料的性能的效应;对某一过程燃烧消耗的效应等等。将所研究的因素按全部因素的所有水平(位级)的一切组合逐次进行试验,称为析因试验,或称完全析因试验,简称析因法。

用途

用于新产品开发、产品或过程的改进、以及安装服务,通过较少次数的试验,找到优质、高产、低耗的因素组合,达到改进的目的。

这么多,我们下篇文章再见。就是本篇文章要介绍的就

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号